Un hérisson sort de la haie et traverse la route à quelques pas devant Merlet. Surpris, l’écolier s’arrête et, quand il se décide à courir vers l’animal, celui-ci atteint déjà les buissons opposés et y disparaît.

Merlet inspecte le fourré, l’oreille tendue : il espère qu’un froissement des ronces lui indiquera la direction suivie par le hérisson. Mais la bête s’est probablement coulée dans un trou et elle ne bouge plus.

Furieux, le garçon écarte les plantes, les écrase sous ses souliers sans découvrir mieux qu’une vieille cartouche de chasse, percutée, qu’il ramasse et flaire.

Une faible odeur de poudre subsiste dans le tube du carton – et l’écolier pense aux prochains jours de congé, aux maraudes sur les domaines gardés, vers Saint-Rieul.

Il oublie son dépit, reste sur place à humer la cartouche, devinant que son consentement est lié à cette senteur atténuée de salpêtre.

… Bien des années plus tard, pareille odeur, fortuitement saisie, suscitera en lui l’image spontanée d’un hérisson fuyant vers des broussailles.

Il ne saura plus d’où elle vient – mais avec elle renaîtront toutes les promesses des jeudis oubliés et s’affirmera l’assurance d’une joie inaltérable, tenue en réserve sous les zones claires de sa conscience…

Pour le moment, sans savoir au juste qu’en faire, il met la douille dans sa poche, que gonflent déjà quatre ou cinq marrons d’Inde et un lance-pierre, puis reprend sa route en sifflant.

Plusieurs fils de la Vierge enlevés aux ronces et collés à sa blouse flottent derrière lui, distinctement visibles dans le contre-jour.

Le craquement d’essieu d’une charrette pesamment chargée s’élève, du côté des « Arpents. » Elle doit suivre un chemin encaissé et il est impossible de l’apercevoir ; néanmoins, la voix du conducteur qui pousse ses bêtes semble très proche, par moments.

Près du pont d’Argenvières un pêcheur allongé sous les saules, la nuque contre son panier et le chapeau rabattu sur le front, surveille sa ligne à vif. On pourrait croire qu’il sommeille – mais son immobilité est trompeuse comme celle de l’eau dans cette anse, bordée de joncs et de nénuphars, où gîtent les gros brochets.

Des paroles indistinctes, des rires glissent le long de la rivière : les bavardes de l’amont, en train de rincer leur lessive, au Planchon, trahissent leur présence par un écho qui court sur la rive. Le temps est doux…

… Arrivé en ce point de ma description, je crois utile de déclarer que ce pays n’existe nulle part ; et c’est pourquoi j’ai intitulé cette fiction : « Le caractère artificiel. » Après quoi, la conscience tranquille, je poursuis…

Le clocheton de la « Cerisaie » sonne cinq heures. Presqu’aussitôt, on entend deux détonations assourdies sur les hauteurs des Arpents. Une volée de corneilles s’élève, tournoie au-dessus des boqueteaux puis va se poser dans les seigles où détale le lièvre qui vient d’être manqué.

Le fils Marceau, en train de défricher son clos, l’a vu sauter la bouchure des « Grandes Pièces » et il agite sa casquette à l’intention des chasseurs qui se présentent en ligne sur les cultures.

Je suis au centre de ce monde, au cœur du problème qui consiste à ne rien perdre de ce qui s’offre à moi.

Sur la position élevée que j’occupe, – puisqu’aussi bien j’ai le pouvoir de me tenir où il me plaît, – je découvre toute la contrée et les scènes qui s’y déroulent avec un sentiment de complète souveraineté.

À mon niveau, dans l’air, un émouchet plane obstinément sur un point précis de la vallée, guettant un mulot inconscient du danger qui le menace.

Ma vue, comme celle de l’oiseau, est perçante – puisque j’en décide ainsi – et, de clochers à moulins, de carrières à futaies, elle peut multiplier ses objectifs.

J’observe le morcellement des labours et des prés, séparés par leurs clôtures – le lacis des haies et des sentiers.

Un bocage compliqué me livre ses replis où évoluent des personnages, aux proportions réduites, qui s’ignorent mutuellement.

Le groupe des chasseurs vient de faire lever, hors de portée, une compagnie de perdreaux.

La charrette dont on entendait le roulement débouche sur la route de Saint-Rieul – tandis que le lièvre, plus haut mentionné, revient sur sa voie, et s’arrête, aux écoutes, dans la ravine sablonneuse que je surplombe. Deux gendarmes gravissent une côte en poussant leur bicyclette.

Tout m’appartient…

*

Le jour s’est transformé : sa lumière devient plus mate et chaque ombre s’allonge. Sur la campagne immobile, les préludes du soir se révèlent, se répondent. L’heure est sourde…

… J’ai pris un chemin : une forge qui tintait, des fumées rectilignes me désignaient, au creux du val, le village inconnu – ce village dont je n’ai jamais su le nom, bien que ce fût, peut-être, mon vrai pays natal.

Sans la chercher, j’ai trouvé l’entrée du labyrinthe. J’ai suivi les couloirs, traversé les chambres où brûle toujours, pour l’hôte imprévu, l’opium des vieilles lunes.

Je me suis arrêté pour entendre courir les souris derrière les cloisons, pour regarder les vergers à travers les vitres du manoir : nul ne savait que j’étais là et je pouvais tout me permettre.

Devant moi s’est ouvert le splendide bordel tendu d’édelweiss, le grand sérail des enchanteuses nordiques – mes amies de toujours.

Je me suis endormi ou réveillé…

Un lien relie, par le monde, des hommes qui se croient étrangers. Ô Walt ! Parfois il me semble que ce lien aboutit dans mes mains et je me trouve heureux de former un maillon de la chaîne.

Voici l’heure, peut-être, où le matelot Ismaël, en vigie dans le « nid de pie » du baleinier, se détache de lui-même, vole sur les pâturages océaniques et découvre les savanes de torpeur qui croulent sous la lumière tropicale.

Une jeune sirène peigne ses cheveux mêlés d’algues en déroulant son piège mélodieux dans le bercement du ressac.

Loin de là un promeneur, regagnant sa maison, à la fin du jour, se sent bouleversé, au-delà de toute expression, par la vue d’une herse abandonnée dans les champs.

Ailleurs, quelqu’un – n’est-ce pas Merlet ? – relit ces mots qu’il vient d’écrire : « Tu poursuivais des créatures vivantes et tu n’as rencontré que des ombres. Mais, de ces ombres, naissent à leur tour des êtres aussi réels que toi – et tu dois aller plus loin encore, dans ta recherche… »

Cependant, il oublie déjà un peu le sens de ces phrases et ne songe plus qu’à en tracer d’autres, en souriant à d’invisibles compagnons.

–––––

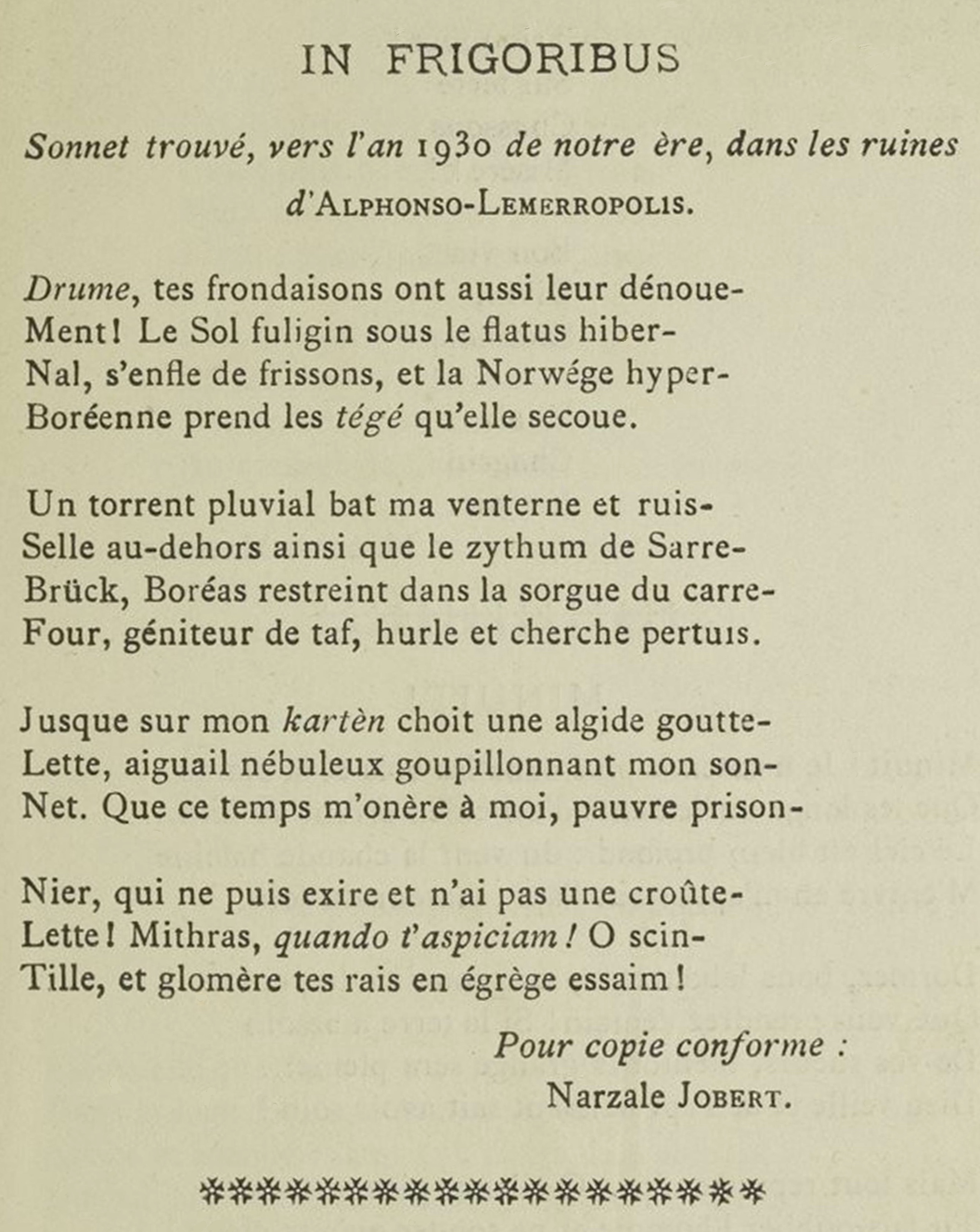

(André Hardellet, in Chez Nous, hebdomadaire villeneuvois apolitique, sixième année, n° 45 et 46, samedis 8 et 15 novembre 1952 ; ce texte a été recueilli dans Oneïros ou le belle lurette, collection « L’Imaginaire » n° 438, Paris : Gallimard, 2001. Giovanna Garzoni, « Un Hérisson dans un paysage, » gouache sur vélin, sd ; Henry Justice Ford, gravure pour « Jack my Hedgehog » des frères Grimm, extraite du Green Fairy Book d’Andrew Lang, London: Longmans, Green and Co., 1892)