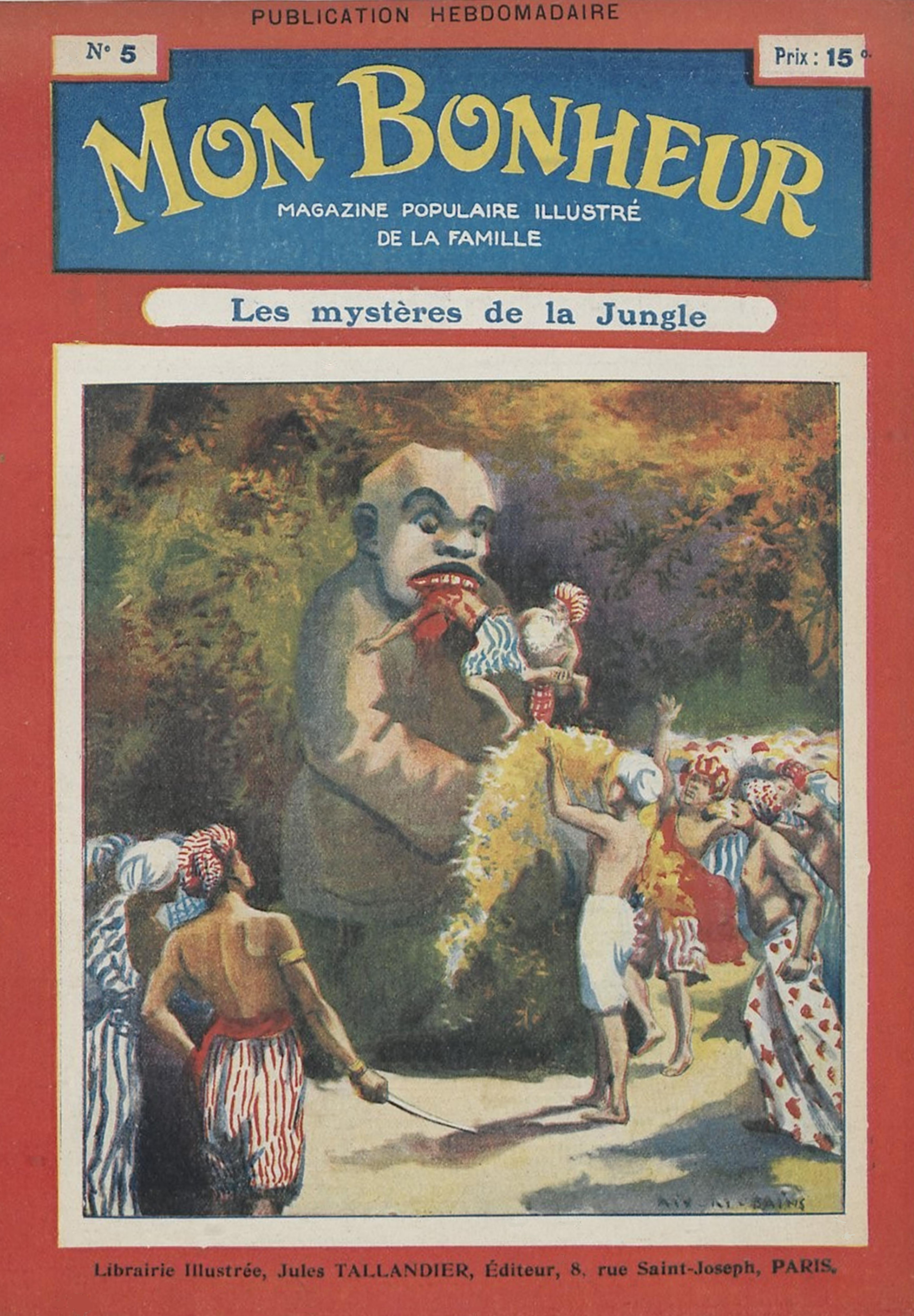

Je m’étais rencontré avec Richard Mullins à bord du Thibet, qui faisait les voyages de Saïgon à Marseille.

Le vapeur faisait escale à Singapour et c’est dans ce port que nous avions embarqué Mullins, ainsi que quelques autres passagers de nationalité anglaise.

Ceux-ci avaient préféré profiter du passage d’un vapeur de ligne française, au lieu d’attendre le départ d’un bateau anglais. C’était toujours une avance de quelques jours, pour des convalescents émaciés par le séjour des Indes.

Nous étions voisins de cabine et de table, et, tout de suite, je me sentis attiré par ce grand garçon, au regard franc, loyal, et dont l’apparence générale était très sympathique. Je fus à même, un jour, en cours de route, de lui rendre quelque petit service, comme c’est l’habitude entre passagers, et, tout de suite, nous nous liâmes d’amitié.

Richard Mullins avait des histoires sans nombre à conter, toutes très intéressantes, car il avait eu une existence assez aventureuse.

Il s’était distingué, dans les rangs des Anglais, pendant la campagne du Transwaal, où il était même parvenu au grade de lieutenant. Dangereusement blessé, il était revenu en Angleterre, mais avec ce goût de voyages et d’aventures qui est le propre de la race anglo-saxonne, il n’avait pu rester en place, et, grâce à ses états de services, il était parvenu à entrer comme chef de district dans la police des Indes.

On sait que ce corps d’élite, tout spécial, a pour mission de s’occuper de toutes les affaires concernant les indigènes et de maintenir la paix parmi les différentes tribus entre lesquelles s’élèvent souvent des querelles. Il y était resté quatre ans, sans avoir à souffrir du climat, quand, appelé dans un poste éloigné et très malsain, il avait été victime des fièvres paludéennes, qui l’avaient obligé de prendre un congé de convalescence au pays natal.

Il ne tarissait pas de récits intéressants sur son séjour aux Indes, et les aventures auxquelles il s’était trouvé mêlé étaient véritablement des plus curieuses. En voici une, au hasard, qui vaut la peine d’être contée :

« Nous apprîmes, un jour, me raconta-t-il, par un Hindou venu de Ruttunpur, que des événements d’une nature tout à fait extraordinaire, se passaient dans le pays qui sert de frontière entre les provinces du Centre et le Chota-Nagpur.

Il faut vous dire que ce dernier État est gouverné par un monarque indigène, très jaloux de ses droits et de ses prérogatives. En outre, les limites n’étant pas très bien définies, l’enquête à laquelle nous étions appelés à nous livrer sur les faits rapportés, nécessitait une grande circonspection, afin de ne pas froisser la susceptibilité naturelle des indigènes. Ce qui n’est pas toujours une tâche aisée.

L’inspecteur en chef me fit appeler, et, m’emmenant dans le vaste jardin, à la végétation luxuriante, qui entourait l’espèce de grand cottage où étaient installés les bureaux de la police, il me dit, en marchant de long en large avec moi :

« Mullins, je préfère que ce soit vous qui vous occupiez en personne de cette petite expédition. Vous la conduirez avec tout le tact nécessaire, car, sans cela, vous savez que nous risquons de nous attirer des reproches de la direction générale à Calcutta. Je ne comprends pas bien exactement ce qui se passe à Ruttunpur, mais cet Indien nous apporte la nouvelle que, depuis quelque temps, bon nombre d’enfants ont mystérieusement disparu dans les environs, sans qu’il soit possible d’en retrouver trace.

– C’est probablement l’œuvre de quelque tigre, lui dis-je.

– J’en doute. Vous savez que la présence de ces fauves est relativement peu fréquente dans cette partie des Indes.

– Des serpents pythons, peut-être, alors ?

– Impossible. Ces monstres sont incapables d’entraîner les corps de leurs victimes, et s’ils les avaient dévorés sur place, on eût rencontré les serpents, au moment où ils sont engourdis par leur travail de digestion ; or, les nouvelles reçues nous apprennent que les enfants ont entièrement disparu.

– Un oiseau de proie ?

– Erreur encore. Le plus grand oiseau de proie, le condor de la Cordillère des Andes, ne saurait enlever dans ses serres un enfant de cinq à six ans. Quant au gypaète barbu, ce vautour des Alpes, c’est à tort qu’on l’accuse d’avoir enlevé de très jeunes enfants pour les transporter dans son aire : ce sont là contes de bonnes femmes. En tout cas, il n’est pas d’oiseaux de proie, aux Indes, capables d’enlever dans les airs un jeune enfant, et les victimes de Ruttunpur sont tous des garçons développés. Je dis bien, des garçons, car j’appelle votre attention sur ce point, que seuls des enfants mâles ont ainsi disparu. Ce n’est qu’un détail, il est vrai, mais qui a son importance, car vous savez comme moi que si la perte d’un enfant du sexe féminin est chose indifférente, – la religion hindoue n’admettant pas que la femme puisse avoir une âme, – il est loin d’en être de même de la perte d’un garçon. Il faut donc, Mullins, tirer ce mystère au clair. Prenez pour vous escorter tous les hommes qu’il vous faut, et partez sans retard. »

Je me mis en route, de grand matin, pour Nagpur, avec une demi-douzaine d’hommes et des vivres pour quinze jours. J’avais, en outre, pour guide, un indigène, Kitgurh Dal, qui, connaissant la jungle dans ses moindres recoins, nous conduisit par des sentiers de traverse qui devaient nous amener plus rapidement à Ruttunpur.

Je ne sais pas ce qu’avait été Kitgurh Dal avant de s’enrôler dans la police indigène, mais il est certain qu’il possédait des renseignements excessivement utiles sur certains côtés curieux du caractère, des mœurs et des coutumes indigènes. Je recueillis ainsi des détails intéressants sur certaines tribus aborigènes, vivant sur les confins du lieu où nous nous rendions ; elles étaient encore à demi sauvages, paraît-il, rebelles à toutes lois, et adoraient des divinités inconnues, dont la nature était des plus féroces.

Nous arrivâmes enfin, après quelques jours de marche, à Ruttunpur, qui se trouve formé par trois villages, d’aspect identique : un amas de pauvres huttes, élevées à l’abri d’un immense banian. Vous savez ce que sont ces arbres, produits extraordinaires de la nature. Leurs branches s’étendent, des racines aériennes y poussent, descendent ensuite à terre, prennent dans le sol, et reforment de nouveaux troncs d’arbres d’où partent d’autres branches qui font de même. C’est là le figuier du Bengale ou banian, nom qu’on lui donne plus communément, parce que, de temps immémorial, c’est sous ces arbres que les Banians ou marchands indiens se réunissent les jours de marchés.

Dans le premier des villages où nous nous arrêtâmes pour passer la nuit, le banian avait d’énormes dimensions, et sur l’un de ses côtés, au nord, il joignait la jungle.

Je me livrai, dès le lendemain, à une première inspection de l’endroit où nous nous trouvions, et je reconnus aussitôt que je découvrirais du côté de la jungle le secret du mystère que je venais élucider. Montant dans les arbres de la forêt, j’y trouvai de branche en branche un chemin tout tracé conduisant directement au tronc principal du banian, c’est-à-dire à un point situé exactement au-dessus des huttes du village. Les branchages supérieurs du banian me cachaient complètement à la vue des hommes de mon escorte, placés au-dessous de moi. Je pus m’en rendre compte.

Ce premier point acquis me fut une révélation, et je pus alors visiter les deux autres villages formant Ruttunpur, que je trouvai identiquement semblables au premier, tous deux à l’abri d’un banian immense. Le fait était clair, maintenant, pour moi : les enfants avaient dû être enlevés par des misérables qui, de la jungle, s’étaient glissés jusqu’au centre des banians et les avaient saisis par surprise.

Revenu au premier village, je fis part de mes impressions à Kitgurh Dal.

Après un moment de réflexion, il me dit :

« Oui, sahib, ce sont bien les hommes sauvages, ceux dont je vous ai parlé, qui ont enlevé les enfants.

– Que sont-ils ?

– Des pariahs.

– Mais pourquoi ces enlèvements ? »

Kitgurh Dal se montra très sérieux et hocha la tête sans me répondre. Je ne pus rien en tirer.

Poursuivant mon enquête, j’appris que les enlèvements avaient toujours eu lieu aux mêmes heures, au moment de la pénombre, lorsque les habitants se trouvaient réunis dans les huttes, devant lesquelles jouaient les enfants ; aux mêmes époques aussi, à la nouvelle lune, ou à la pleine lune.

Il se trouvait que la troisième nuit de notre arrivée correspondait avec la nouvelle lune. Je résolus de grimper dans les branches supérieures du banian, avec Kitgurh-Dal, tandis que le reste de l’escorte se tiendrait prêt à toute éventualité dans les huttes environnantes et s’élancerait au moindre signal que je viendrais à donner.

Nous étions tous deux armés de nos revolvers et n’avions plus qu’à attendre dans l’arbre, peu confortablement perchés sur ses branches.

J’avais donné des ordres pour que les enfants se livrent à leurs jeux coutumiers.

Au bout d’une heure d’attente, Kitgurh Dal me pressa le bras. Je regardai dans la direction qu’il me désignait. On n’entendait pas le moindre bruit.

Soudain j’aperçus, au travers du feuillage, les deux plus horribles faces qu’il m’ait jamais été donné de voir.

Les deux gredins avançaient lentement.

L’un d’eux tenait une cordelette roulée dans la main, tandis que l’autre avait les doigts libres. Ce dernier, j’eusse pu tirer sur lui, en le visant tout à mon aise, de l’endroit où je me trouvais placé, mais je décidai de m’emparer de lui vivant.

Tous deux se trouvaient à deux mètres à peine de nous et ils avançaient toujours, sans quitter des yeux les enfants qui se trouvaient au-dessous d’eux.

D’un seul coup, mes deux bras s’allongèrent et mes doigts se crispèrent à la gorge du misérable le plus rapproché de moi. L’autre, voyant le danger, s’enfuit de branche en branche, s’accrochant des mains et des pieds, comme un singe.

Kirtgurh Dal, voyant qu’il allait nous échapper, fit feu : le monstre s’abattit à terre. Celui que j’étreignais à la gorge se tordait comme un reptile, mais il ne put se dégager, et la langue lui sortait de la bouche, comme les yeux des orbites.

À mon appel, les hommes de mon escorte accoururent, et à l’aide de la corde qu’il portait, nous pûmes le descendre de l’arbre, et le placer, tout ligoté, aux côtés du mécréant que Kitgurh Dal avait blessé d’une balle à l’épaule.

Après de longs pourparlers en une langue que je ne connaissais pas, entre Kitgurh Dal et les deux misérables, il fut convenu que ces derniers nous conduiraient dans la forêt. Les habitants du village devaient tous nous accompagner, car il nous eût été impossible, à nous huit, de capturer les complices de nos deux prisonniers.

Après quelques heures de marche dans la jungle épaisse, Kitgurh Dal me conseilla de faire déployer en éclaireurs tous ceux qui nous accompagnaient.

Quelques centaines de mètres plus loin, le son d’une musique sourde et triste vint frapper nos oreilles. On eût dit un hymne funèbre. Le bruit allait en augmentant à mesure que nous avancions, et bientôt nous arrivions à proximité d’une clairière, au centre de laquelle s’élevait une idole, de dimensions énormes, autour de laquelle des Indiens tournaient en cercle, en se tenant par la main et en chantant des cantiques funèbres.

Appelant mes hommes à moi, je m’élançai, suivi d’eux et des indigènes du village.

Les sauvages, surpris de cette attaque imprévue, cherchèrent bien à s’échapper, mais peu d’entre eux y parvinrent ; le plus grand nombre fut ou massacré ou fait prisonnier.

Me retournant alors vers l’idole pour la contempler, je voulus examiner l’horrible effigie de ce dieu-monstre. La face, grossièrement sculptée à grands coups de couteau, possédait une mâchoire inférieure mobile, qui pouvait s’ouvrir et se refermer au moyen d’une sorte de jeu de charnières.

Lorsque ce trou se trouvait béant, une indescriptible odeur de chairs pourries s’en échappait…

Kitgurh Dal s’approcha de moi :

« Sahib, me dit-il, c’est là le dieu des sauvages de la jungle. Ils lui ont sacrifié les enfants enlevés et l’ont nourri de leurs petits corps ! »

*

« Et qu’avez-vous fait de vos prisonniers ? demandai-je à Richard Mullins.

– Oh ! je n’eus pas à m’en occuper. Les parents des pauvres disparus se chargèrent du soin de se faire justice eux-mêmes ! »

–––––

(Maurice de Jalin, in Mon Bonheur, magazine populaire illustré de la famille, quatrième année, n° 5, 1908)