RÉSUMÉ DU CHAPITRE PRÉCÉDENT

Un jeune paysan du Morvan, Jean-Marie Merlou, est amoureux, sans espoir, de sa cousine, la jolie Thérèse. Pour la conquérir, Jean-Marie se laisse initier aux pratiques occultes par un colporteur, appelé le Biscandard, qui lui remet un formulaire mystérieux, après lui avoir tiré quelques gouttes de sang. Pendant ce temps, la cousine de Jean-Marie se rend au château du pays, où l’une des demoiselles lui fait don d’une robe neuve.

–––––

« Tu irais à la messe ainsi « gônée » ? Toi, une villageoise ! On te montrerait du doigt, pauvre folle ! »

Car la Thérèse avait choisi la parure la plus rutilante : une ample robe de soie d’un beau rose corail ; une robe en laquelle une demoiselle pouvait prendre des airs, sur les coussins d’une calèche ou sous les bosquets d’un parc, mais qui ne convenait guère à une enfant de Saint-Léger.

La jeune fille pleura : rien n’y fit. La mère déclara qu’elle ne la laisserait jamais sortir en pareil équipage, qu’il faudrait tout au moins envoyer cette robe au teinturier d’Autun, pour être passée au noir. Thérèse, indignée par cette pensée sacrilège, laissa échapper une insolence ; une vive et longue dispute s’ensuivit, fut interrompue par le souper (on ne pouvait se dire des mots devant le personnel réuni à table), mais reprit aussitôt après.

Jean-Marie rentra sur ces entrefaites, si bien que personne ne lui prêta attention, hormis son oncle, satisfait de savoir les coissots bien vendus. L’Eugénie, la vieille servante, apporta une assiettée pleine, mais le gars n’avait pas faim, et pour cause ; une gêne l’empêchait de regarder sa cousine en face.

Il l’entendit du moins maugréer. Thérèse, sa robe de soie pliée sur le bras, profitait d’une absence de sa mère pour confier à Eugénie, entre haut et bas, que jamais elle ne ferait teindre cette merveille.

« J’attendrai plutôt d’être mariée pour la porter ; mon époux aura les idées plus ouvertes ; il sera ben content de me voir ainsi vêtue, quand nous irons visiter son oncle de Paris, après nos noces. »

Toujours ce mot de « noces » ! Jean-Marie s’encolérait, à constater que la jeune fille parlait d’un événement encore lointain avec cette certitude tranquille. Il tâta, sous sa veste, entre chemise et chair, un mince et froid bouclier : le cahier à couverture verte.

Thérèse disparut très tôt, sans dire bonsoir à personne. Son cousin ne tarda pas à prendre, lui aussi, le chemin du lit.

Les fermes morvandelles sont ordinairement composées d’un seul corps de bâtiment long, sans étage, le rez-de-chaussée se trouvant toutefois coiffé d’un grenier que forment les hauts toits ; ici, une partie de ce grenier avait été rendue habitable et une chambrette mansardée, située au-dessus de la remise, était dévolue au Jean-Marie.

Pour y accéder, le gars devait longer la cour, contourner la bâtisse, jusqu’à un petit escalier, raide et sombre. Ce parcours le faisait passer devant la fenêtre de Thérèse dont, à cette heure, les volets étaient ordinairement clos ; mais, en ce soir, la jeune fille avait omis de les fermer ; elle s’était revêtue de la belle robe corail et se pavanait devant son miroir, à la clarté d’une lampe : cette franfreluche la troublait jusqu’à la déraison.

À travers la vitre, Jean-Marie jeta un regard convoiteux, mais n’osa demeurer parce que d’autres gens traversaient la cour.

Il gagna son logis, alluma une chandelle – ce qui était un luxe secret, l’oncle ayant trop de ladrerie pour illuminer ainsi toute la maison. Le gars aimait à lire, lorsqu’il ne se sentait point trop rompu par les besognes quotidiennes.

Jean-Marie tira de dessous sa blouse le cadeau du Biscancard. Il s’était assis sur sa couche, palpait d’une main hésitante le vélin glauque ; il l’ouvrit enfin et fut pris de dégoût en retrouvant, sur la feuille de garde, le stigmate brunâtre du sang.

Après un préambule dont les phonétiques évoquaient un langage barbare, – de l’hébreu, peut-être ? – le cahier contenait trois grandes conjurations en latin ; dans les marges, une main charitable avait finement tracé, au crayon, une ébauche de traduction. Jean- Marie put ainsi connaître le sens du grimoire ; il y était fait appel à des puissances inouïes : Aiel, Maraël, Sargon, Satrina. Mais s’il s’agissait de forces naturelles, pourquoi le texte les qualifierait-il respectueusement « esprits très sages » ? Entre tous ces noms, celui d’Asmodaï fit tressaillir le lecteur, qui était bien sûr d’avoir rencontré autrefois, en quelque sentier de l’Histoire Sainte, un personnage de démon ainsi désigné. Plus de doute : le livret sentait le roussi.

Le jeune homme avait présentement les nerfs trop tendus, la cervelle trop bourrelée pour tenter un nouvel effort de réflexion ; il lui fallait tout d’abord dormir, reprendre du calme. Du moins, il le crut. « Et ce cahier, où le cacher ? » Un bahut à tiroirs, dans lequel il rangeait ses hardes, fournit l’emplacement convenable ; Jean-Marie se coucha, souffla la lumière.

Mais, bien qu’il fût accablé, le sommeil ne lui vint pas. Une préoccupation aiguë le relançait.

« Je m’étais pourtant juré de secouer le Biscandard. Et voici qu’il m’a retourné. Quelle amitié soudaine ! Aurais-je dû accepter cette paperasse ? »

Il était aussi peu rassuré que s’il avait glissé une vipère dans le bahut.

Une vipère. – La voiture. – La chute du petit corps flexible. – Le Biscandard ricanant. – Puis, la foire, l’homme pâle. – Tous ces souvenirs se précipitaient en cohue. De nouveaux détails renouvelèrent les inquiétudes du Jean-Marie.

« Et ce retour si rapide, avec le soleil qui ne tournait point ? Une véritable sorcellerie ! Et ce vieux qui prétend m’avoir vu à Château-Chinon ! Mais alors, il me guettait aux Roches de Montseaulnin ? Et quand il a ramassé cette sale bestiole sur mon pied, il mâchonnait des mots. Qui sait s’il n’était pas en train de poser un charme ? C’est à partir de ce moment que je l’ai écouté ! Dans quel traquenard m’a-t-il voulu pousser, avec son écrit calamiteux ? »

Le gars fut sur le point d’aller pulvériser le livre : « Pour sûr, une pharmacie du Peut’ ! La seule histoire du sang en dit assez long ! »

Tout d’un coup, Jean-Marie se sentit prodigieusement délivré. Ce sang, il ne l’avait pas encore offert. Il n’était donc engagé en rien. Le Biscandard avait bien pu lui faire réciter quelques paroles sans queue ni tête, les mains posées sur le cahier, mais l’essentiel restait à accomplir ; le sorcier le lui avait dit et répété au moment de la séparation : « Quelques gouttes… à la minuit… tout juste avant de commencer la prière magique… sans quoi l’affaire serait nulle. » L’intéressé avait donc le temps de respirer, de se décider pour ou contre la chose.

Il se leva, trempa une serviette dans une cruche d’eau froide puis, recouché, disposa le linge mouillé sur ses tempes. À présent, ses pensées devenaient claires, voire enjouées.

« Fichu Jean-Marie, t’as encore bu un coup de trop, t’as pris au sérieux les sermons de ce vieux bouc. Est-il permis de se tourmenter pour les idées d’un fou ? Le Peut’, le feu d’enfer, quelles farces ! Et tout le reste aussi. Après avoir fait la bête une première fois, cierge en main et nez aux étoiles, faut-il de la naïveté pour s’en laisser raconter derechef ! »

Mieux ! À travers cette exultation, un regret sourdait déjà. Quel dommage que rien ne fût vrai de ces vieilles croyances ! Replacé dans son cadre fabuleux, le Peut’ devenait un compagnon avec lequel il eût été amusant de finauder. Dans de si nombreux récits, on obtenait tout de lui sans rien donner, en le bernant !

Et ces forces naturelles, devait-on y croire davantage ? Une curieuse anecdote revenait à l’esprit du Jean-Marie : l’histoire d’événements qui se seraient déroulés du côté des Settons, et dont le héros était un médecin ou quelqu’un d’approchant : un magnétiseur ; des femmes avaient été saisies de transport et – chuchotait-on – possédées contre leur gré.

Oui, possédées…

Que Thérèse était belle, en sa robe flamboyante !

★

Jean-Marie demeura plusieurs jours sans rouvrir le tiroir où dormait le livre vert. À de certains moments, il considérait cette attitude comme une victoire de son esprit raisonnable, mais il ne poussait jamais ce triomphe jusqu’à la destruction de l’ennemi. Parfois, au contraire, un désir d’éprouver la vertu du grimoire le saisissait comme une fièvre malsaine ; mais, en ces cas-là, une peur le retenait : ce même genre de méfiance qu’éprouve un sauvage lorsqu’il examine une belle arme à feu. Et puis, ayant été déçu par une première expérience, le gars retardait d’instinct la seconde : ceux qui ne sont point absolument sûrs de leur fait préfèrent ainsi faire bombance avec toutes leurs provisions d’espoir.

« Thérèse, Thérèse !… Si elle savait ce que je puis faire, telle nuit à ma convenance, ses beaux yeux perdraient cet air de dédain ! »

Vers la fin de la quinzaine suivante, la fermière envoya son neveu porter quelques pots de confitures fraîches à une vieille parente, qui habitait au hameau de l’Échenault. Pour une course aussi réduite, le Jean-Marie ne requit pas le cheval dont on pouvait avoir besoin par ailleurs ; il attela le bourou, le placide âne brun, à un tape-cul sans couleur avouée.

Pour se rendre à l’Échenault, il repassa par le Poirier-au-Chien. La cabaretière l’aperçut et courut droit à lui :

« Hé, mon gars ! As-tu revu le Biscandard ?

– Point depuis ce petit banquet !

– Me voici ben inquiète ! Il était demeuré chez moi pour coucher ; ça lui arrivait parfois. Et puis, plus de bonhomme !

– Il est parti sans payer ?

– Ce n’est point ça qui me démange. Nous nous connaissons depuis trop longtemps. Mais il a laissé ici son bissac et ses hardes ; et puis son départ n’était guère rassurant. »

La Guerlotte exposa les choses : lorsqu’il descendait là, le Biscandard gîtait dans une chambre construite en appentis, près de la tonnelle ; il y trouvait lieu clos, lit à bon compte, et n’en demandait pas davantage. L’autre jour, après le dîner, le colporteur s’était plaint de grandes douleurs dans tout le corps, comme s’il avait été roué de coups ; sa figure devenait violette. L’aubergiste, pensant que le sang lui tournait, conseilla un bain de pieds bouillant, mais le Biscandard jura et ne voulut rien accepter.

Tout au long du jour suivant, il demeura allongé. refusant la moindre nourriture. Enfin, comme la nuit revenait, la Guerlotte, qui besognait dans la cuisine, crut entendre le vieux pousser un cri, puis parler d’abondance. Étonnée, elle sortit sur le pas de sa porte et découvrit le Biscandard tout vêtu ; mais il n’était pas seul ; un second homme, dressé au milieu de la cour, attendait avec impatience et saisit le colporteur par le bras.

« Bon sang ! s’exclama la femme, quelle face de cire avait cet autre ! Dans le jour baissant, je pensais voir une lune. »

Jean-Marie, à ce portrait, reconnut l’individu pâle rencontré à la foire, et regarda fixement l’hôtelière, prêt à la prendre à témoin d’un détail : elle était présente, à coup sûr, quand le Biscandard avait nié avoir vu cet homme. Et puis le gars se ravisa, se contenta d’interroger :

« Que se disaient-ils ? »

La Guerlotte n’avait pu saisir un mot de l’entretien ; elle demeurait même assez perplexe, ayant pensé ouïr la voix du Biscandard, bien que seul l’autre homme s’agitât, tout menaçant. Voyant le colporteur s’éloigner dans le crépuscule, elle lui avait crié que c’était imprudence, étant donné son état ; mais point de réponse ! Depuis ce soir-là, le vieux n’avait pas reparu ; comment expliquer qu’il demeurât si longtemps démuni de sa sacoche ?

« Cette besace, autre tracas ! reprit la bavarde. Je sentais une mauvaise odeur dans la chambre ; à la fin, je me suis hasardée à ouvrir le sac. Et j’y ai trouvé – oui, mon gars, – une vipère – une vipère crevée. Je suis allée l’enterrer au loin… Ce Biscandard, tout de même, voilà de ses coups ! »

Peu à peu, la bonne femme laissait deviner le véritable sujet de ses soucis : le reptile, même mort, pouvait exercer une influence funeste, attirer les serpents des environs ; la Guerlotte, comme toutes les morvandelles, répétait que ces maudites bêtes se glissent, la nuit, dans les étables pour y fasciner le bétail et sucer les pis des vaches, qui ensuite tombent malades et ne donnent plus que du lait rouge. Il existait bien une cérémonie pour chasser cette vermine, mais on ne pouvait la pratiquer qu’au Carême-Entrant. Et d’ici là ?…

D’ailleurs, tout allait mal, depuis la disparition du Biscandard. À diverses reprises, on avait aperçu une grosse poule noire courant dans les parages, une volaille qui n’appartenait à aucun du hameau ; et rien n’est de plus mauvais présage qu’une poule noire.

Le Jean-Marie, ne pouvant fournir de renseignement positif sur le fuyard, repartit, les oreilles bourdonnantes de discours. « Ces femmes débitent bien des fables, mais tout de même, l’affaire est étrange ! »

Tandis que le bourou reprenait la route, le gars méditatif laissait ses regards courir le long des pentes du Beuvray, sur l’immense moutonnement des arbres qui se mordoraient en certaines places. Ce jour-là était encore un jour radieux, le soleil continuait à couver la vallée ; et pourtant, le paysage rebutait comme plat sans sel : certes, il y manquait quelque chose, et l’absence de cet élément indéfini suffisait à détruire l’harmonie du reste.

Pour la première fois, Jean-Marie découvrait dans la nature une sorte de dureté : ces bois, ces prés dans lesquels, plus jeune, il avait vagabondé, ne le faisaient plus participer à leurs allégresses farouches. Il y avait là-haut une clairière dont, en ses jeux mêlés de rêves, le gars s’était naguère proclamé roi ; les plantes, les insectes de ce lieu formant alors son peuple, il se croyait admis à la perpétuelle redistribution des sèves et des forces animales ; en cette même époque, il se plaisait à interpréter les figures des nuages, à y lire des signes confidentiels. Aujourd’hui ? Plus rien ! Les nuées étaient de sales chiffons de vapeur, et le ciel, au-dessus, un gouffre vide. Quant à la terre, quelle hostilité ! À chaque tour de roue, elle offrait au pauvre paysan quelque spectacle destiné à lui rappeler sa condition, ses fatigues, la misère de sa vie rampante.

Jean-Marie était surtout affecté par la décroissance de la lumière. Il déplorait – remarque toute nouvelle – que le jour fût moins puissant dans la réalité que dans l’absolu de son esprit, de ses souvenirs ! Il quêtait un peu plus de rayons ainsi qu’un pulmonique recherche le grand air. Il se disait bien : « La saison déclinante rend le soleil moins fort ! » mais ceci sans conviction ; l’obscurcissement s’étendait au-dedans de lui.

« Thérèse ! » En ce seul nom, le jeune homme trouvait l’explication de son mal : non qu’il se vît engagé sur un chemin sans espoir ! C’était précisément l’espoir, ou plutôt la nature de son espoir, qui faisait souffrir Jean-Marie : recourir à certaine aide, c’était descendre vers un monde inférieur, exclu de la clarté.

Le gars vit s’approcher les toits de l’Échenault ; il poussa jusqu’à une maison basse, où résidait la parente des fermiers, une septuagénaire babillarde et stupide.

« Bonjour, Jean-Marie ! Tu apportes les confitures ? Faudra dire à ta tante que je la remercie grandement… »

Et, tout en remplissant un verre de vin à l’intention du commissionnaire, la pauvre vieille demanda :

« C’est-y vrai, ce qu’on raconte sur la Thérèse ? Tout de même, on aurait ben pu m’en parler plus tôt ; je suis sa marraine.

– Qu’est-ce qu’on raconte ?

– Ne fais point l’innocent !

– Tounarre ! Dites ce que vous savez. »

Aux premiers mots d’explication, Jean-Marie crut qu’une des poutres du plafond se décrochait et lui écrabouillait le crâne.

Au retour, le bourou reçut force coups de bâton. Le gars avait hâte de regagner Saint-Léger, mais il ne se dirigea pas immédiatement vers la ferme ; il fit une station au cabaret où résidait le Gaufriot, son habituel acolyte.

Jean-Marie, blême de colère, prit le camarade à partie :

« On est en train de monter un coup misérable ! Il est sûr que le pays entier se trouve au fait, et toi aussi ! À moi seul, on a tout caché. C’est mesquin, c’est méchant ! Si tu connaissais la chose, pourquoi ne me l’as-tu point dite ? »

Le Gaufriot tombait des nues et ne pouvait répondre. Il fallut bien que Jean-Marie précisât son grief.

Le prétendant de la Thérèse venait d’être réformé ; on l’avait amputé d’un doigt, à la suite d’une chute : petit malheur qui, loin de compromettre les fiançailles, allait les précipiter, les deux familles étant décidées à profiter de cette libération anticipée.

« À cette heure, le galant n’est pas loin !

– Je n’en savais rien, répondit le Gaufriot. Et tout le monde ici est dans mon cas. »

Mais comment convaincre Jean-Marie, à qui la passion mettait des œillères ? Le gars croyait qu’un grand complot était ourdi contre lui : l’oncle, la tante, la cousine, les gens de la ferme et ceux du bourg se passaient le mot pour le tenir dans l’ignorance aussi longtemps que possible, ceci parce qu’il aimait Thérèse, et que les amoureux infortunés ont toujours le monde contre eux ; peut-être aussi craignait-on que la nouvelle ne le portât aux pires extrémités ; il avait fallu les bavardages de la vieille de l’Échenault pour éventer la mèche.

Le Gaufriot, placide, attendit la fin de l’averse ; en admettant que le fond de la nouvelle se vérifiât, on pouvait trouver à la discrétion des intéressés cent motifs moins fous ; les mariages paysans se compliquent parfois de tractations délicates, on remue la terre et les gros sous, toutes opérations qui ne nécessitent guère de témoins.

« Si tu y tiens, Jean-Marie, j’irai prendre le vent dans le village, je délierai certaines langues ; mais vrai, jusqu’à cette heure, rien n’a été dit et ton réformé n’a point reparu dans le pays. Encore un petit verre, mon gars, pour te calmer le sang ! »

Et les petits verres de se succéder, alternant avec les conseils…

« Cette Thérèse, tout de même, n’est point la seule jolie fille. Au lieu de t’abîmer les idées pour elle, tu pourrais…

– Tais-toi, Gaufriot !

– Bon ! Quand tu seras bien renseigné sur les projets de ta cousine, en feras-tu davantage ?

– Pour ça, oui… »

Jean-Marie se contint à temps, demeura mystérieux. Bien que la première idée d’un recours au Biscancard lui fût venue précisément du Gaufriot, le jeune homme n’avait jamais avoué à son compagnon ses tentatives et ses singuliers espoirs.

Il ne sortit du cabaret qu’après le crépuscule ; l’esprit troublé, il ne savait encore quelle conduite il adopterait à la ferme : devrait-il rapporter, de but en blanc, les propos de la vieille parente, pour jouir de la confusion générale ? Le plaisir serait maigre et court ; l’oncle et la tante se rebifferaient. D’autre part, observer en silence, espionner, c’était perdre un temps précieux : les événements galopaient, et le gars éprouvait un frénétique besoin d’action. Alors ?

« Le moment est venu de tenter Dieu et l’Autre. Et s’ils n’existent point, adieu la compagnie ! Je saurai du moins tenter un morceau de corde. »

Le Jean-Marie fut secoué par un frisson : il sentait un froid humide le saisir. Les prés étaient déjà voilés par les vapeurs de leur haleine nocturne, que la lune montante imprégnait d’une lumière trouble.

Comme le tape-cul s’engageait dans le chemin conduisant à la ferme, – en ce même endroit où, pour la première fois, le gars avait abordé le colporteur, – une sorte de cri se fit entendre, à deux reprises. Jean-Marie eut l’impression qu’on le hélait et arrêta l’âne.

Il ne s’était pas trompé. Une voix geignante, à quelque distance, répétait son nom :

« Jean-Marie ! Jean-Marie !

– Qui m’appelle ?

– Moi ! Moi ! » dit simplement la voix.

Mais en cet instant, le jeune homme n’eut aucun doute ; il reconnut le timbre éraillé et sauta à bas de la voiture.

« Vous, Biscancard ? Où nichez- vous ? »

Du regard, il fouillait les buissons ; et la voix de l’autre pleurait toujours :

« Jean-Marie ! Jean-Marie ! »

L’interpellé s’avança, essayant de suivre la direction du son ; mais il ne découvrait décidément personne. À sa grande surprise, lorsqu’il eut fait une vingtaine de pas, la voix s’éleva de nouveau, mais derrière lui. Le bonhomme jouait donc à cache-cache en s’aidant des taillis ?

« Ho, le vieux ! C’est moi, Jean-Marie. Qu’y a-t-il ? »

Le gars tendait l’oreille ; il perçut un gros soupir. Puis l’invisible Biscancard reprit la parole. Il suffoquait et chaque syllabe semblait lui coûter d’incroyables efforts.

« Je ne t’ai pas tout dit. Je ne voulais pas. J’y suis contraint. »

Il s’interrompit, comme exténué. Le jeune homme allait de droite et de gauche, sans parvenir à situer la cachette du parleur. Les rayons lunaires prêtaient aux arbustes d’éphémères silhouettes humaines. Enfin, la voix renaquit, et Jean-Marie crut ouïr :

« Le livre est puissant. Mais pour qui en use, c’est peine du temps, du temps, du temps… »

Tandis qu’il cherchait le sens de ces mots, inlassablement répétés par le Biscancard, le gars s’aperçut qu’il avait mal compris tout d’abord. L’autre disait :

« … C’est peine du dam, du dam, du dam »

La voix s’éloignait. Elle jeta encore une plainte :

« Que je suis tourmenté, tourmenté !… »

Et ce fut tout. Jean-Marie, glacé, se trouva dans un désert de silence. Alors, ce fut lui qui hurla, pour le seul bonheur d’entendre quelque chose. Il n’obtint aucune réponse, pas même un écho. Le paysage bleu paraissait cataleptique ; les basses brumes s’étaient vitrifiées.

(À suivre)

–––––

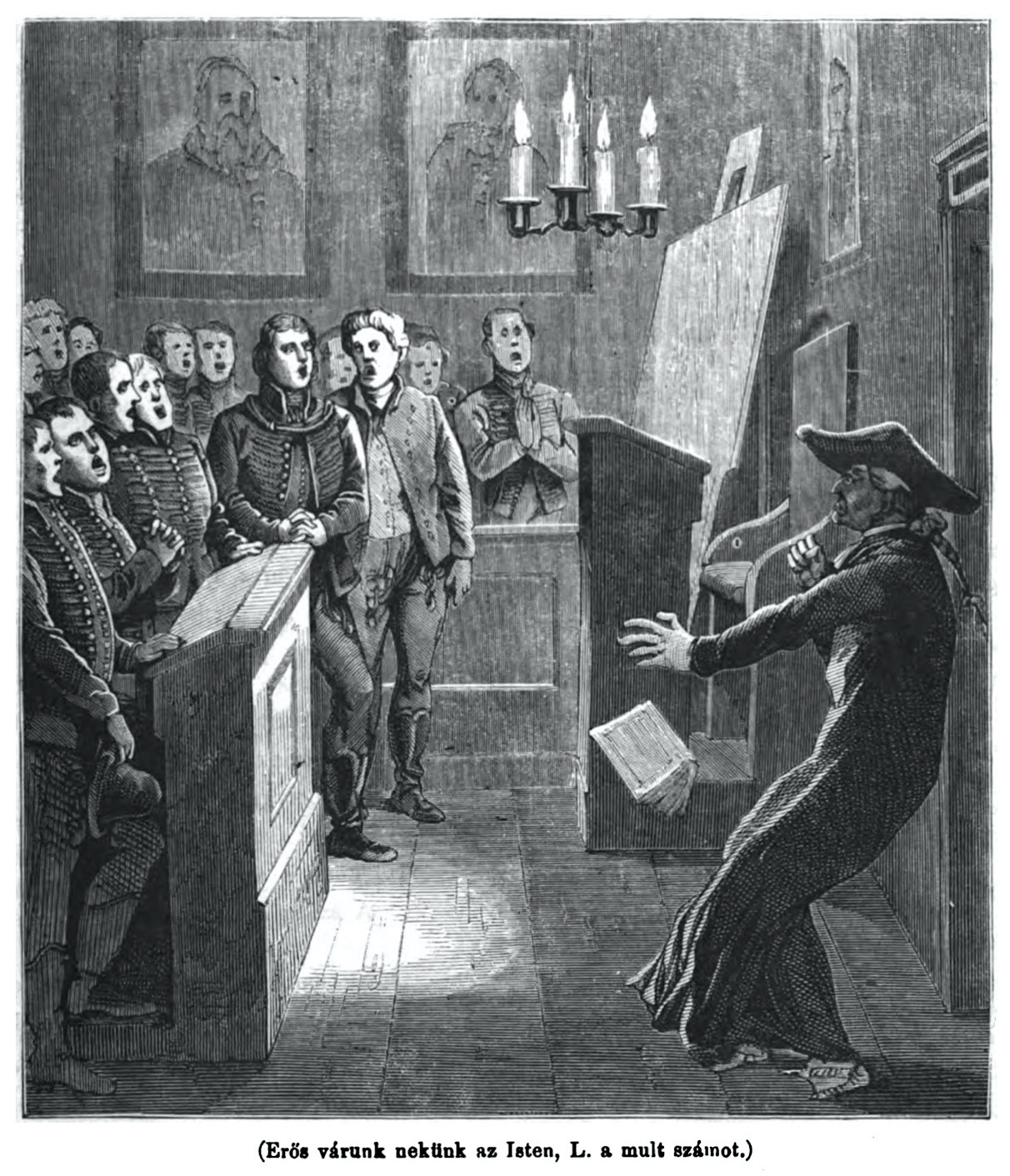

(Jean-Louis Bouquet, illustré par Mariner, in Plaisir de lire, première année, n° 13, jeudi 26 mai. Cette nouvelle, rédigée à la fin de l’année 1941, a été reprise en volume sous le titre : « Asmodaï ou le piège aux âmes » dans le recueil Le Visage de feu, Paris : collection « L’Envers du Miroir, » Robert Marin, 1951)

–––––

(Plaisir de lire, première année, n° 10, jeudi 5 mai 1949)