Un beau jour, quelques désœuvrés errants trouvèrent une île de saules au milieu d’une petite rivière et se dirent : « Ceci n’appartient à personne, prenons-le ! » Et ils coupèrent les saules et se bâtirent des masures avec de la boue qui ne leur manquait pas. Ces gens-là goûtaient les délices de la pêche et prenaient beaucoup de rhumatismes, en famille, entre deux eaux. Cependant, ils avaient des enfants. Quelque temps après vint Julien l’Apostat, qui dit :

« Voici un beau pays fort humide, fort pluvieux et plein de marécages Bâtissons-y une salle de bains, quoique le ciel et la terre se soient chargés de baigner la population. »

Julien l’Apostat construisit des Thermes et un pont.

Ensuite arrivèrent Pharamond, Chlodion, Mérovée, Childéric, tous très chevelus, à cause des rhumes du pays. Ils prirent possession de l’île des saules et de toute la boue et eau fangeuse qui l’entourait. Ils ont été soixante-six, comme ceux-là, qui se sont obstinés à embellir la boue de race en race. Il est vrai qu’on a inventé les parapluies et les socques articulés. Les beaux pays ont été généreusement laissés aux tigres, aux panthères, aux éléphants et aux rhinocéros.

En s’écartant ainsi des lois primordiales de la nature, il a bien fallu se constituer en état de défense permanente contre toutes sortes d’ennemis invisibles. Alors a commencé le duel sans fin entre l’homme et la nature, duel à mort où la nature ne meurt jamais ! Il a fallu demander des cuirasses à Elbeuf, à Sedan, à Louviers ; des toiles à Rouen et à Mulhouse ; des flanelles à Reims ; des soieries à Lyon ; des casques aux castors. Il a fallu nous bâtir des forteresses pour nous défendre contre les trente-deux aires du vent et l’invasion perpétuelle des giboulées de la neige, du grésil, de la pluie, de la grêle, que la bienfaisante nature nous garde maternellement dans son inépuisable trésor. Dès que nous découvrons une nouvelle arme défensive pour enrichir notre arsenal, nous poussons des cris de joie, nous crions au progrès, nous nous embrassons, nous nous félicitons, nous glorifions le génie de l’homme qui est le nôtre, amour-propre à part, comme si toutes ces belles découvertes n’accusaient pas la misère incurable de notre position ; car les hommes les plus heureux sont ceux qui n’inventent rien

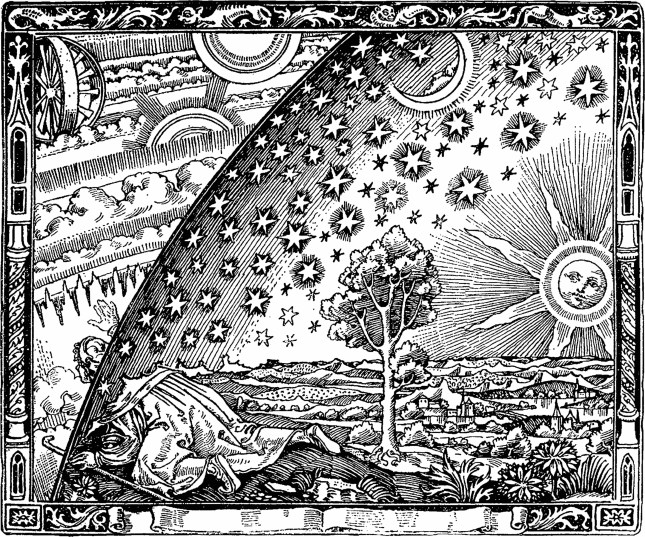

Or, toujours inventant, améliorant et surtout détériorant, nous courons, je crois, à un cataclysme universel. Aujourd’hui l’homme s’est chargé, lui, faible mortel, de renouveler la face de cette terre, non pas au figuré, mais au propre. L’homme, encouragé par les académies de sciences, s’est imaginé qu’il pouvait impunément bouleverser son hôtel garni, meubler le grenier avec les dépouilles de la cave, planter au salon les arbres du jardin, élever le rez-de-chaussée à la corniche des toits, et que ces dévastations ne nuiraient en rien à la solidité de l’édifice.

Dieu avait semé des forêts comme des grains de sénevé sur les crêtes des continents, ces forêts avaient leur métier à faire. Quel métier ? C’est un secret. Les savants ne le savent pas. L’homme avait froid, parce qu’il avait écouté les inspirations de Pharamond et de Guillaume le Conquérant. L’homme, pour réchauffer ses membres transis par Pharamond, coupe les forêts et les transporte dans les villes, sous le nom de chantiers où ou les vend à 40 francs la voie, ce qui est fort cher, n’en déplaise à Pharamond. Nobles forêts ! nobles arbres qui vivaient en famille et qui se racontaient leurs amours avec des voix si harmonieuses ! Nobles hôtelleries ouvertes aux hyménées des oiseaux ! Il y a un spéculateur qui vient avec une toise et un registre et il en fait du bois flotté, du bois neuf, pour les pyramides de la rue Amelot et du boulevard Beaumarchais ! Et vous croyez que la nature ne se vengera pas, elle qui se venge de tout !

Vous n’avez pas de jour ! il faut vous éclairer. L’huile vous manque ? il vous faut du gaz ; inventez du gaz ! Le gaz est le soleil et l’olivier de l’Europe du Nord. Eh bien ! rien n’est si aisé que d’en fournir abondamment ; il y a du gaz partout. Depuis le jour qui mit le globe en fusion, la houille dort dans les entrailles des montagnes : vite, éventrons les montagnes ! Aussitôt dit, aussitôt fait. L’Europe déclare la guerre à ses montagnes. À bas les montagnes ! En voici une, entre Stafford et Warington, qui se révolte contre l’homme ; elle veut garder sa houille, cette pauvre montagne ! Quelle prétention ! Vite, un régiment de mineurs ! On sonne la charge, les clairons anglais jouent faux, selon leur usage ; on chante encore plus faux le God save the King, et la montagne disparaît de la surface du globe comme un grain de sable ! Cette montagne a été brûlée vive ; j’en ai allumé mon cigare un matin.

Maintenant, les montagnes sont averties. Elles ont cru rester montagnes toute leur vie, jouer avec les nuages, conserver des neiges éternelles, tamiser l’eau du ciel et pourvoir aux besoins des sources et des fleuves ; l’industrie en a décidé autrement. Les montagnes doivent disparaître ; il n’en restera pas pierre sur pierre ; ce sont des aspérités qui gênent la plante de nos pieds. Nous allons les couper en deux pour donner passage aux chemins de fer ; ensuite, nous prendrons les deux moitiés pour les faire fondre dans une coupe d’acide, comme les perles de Cléopâtre. Le globe ne doit être qu’une plaine éclairée au gaz.

Passons au bitume. Jusqu’à présent le bitume n’était guère employé qu’en poésie ; on ne croyait même pas au bitume : c’était comme une figure de rhétorique, qui servait, dans l’occasion, pour chauffer un discours. Voilà que soudainement le bitume prend un corps et une âme ; l’emblème se matérialise ; il s’habille en actionnaire ; il traverse le boulevard de la rue Vivienne, et va se coter à la Bourse. Allons acheter le Vésuve et l’Etna, on peut les mettre à la Bourse. Il faut des volcans pour paver nos rues. Assez longtemps les volcans nous ont brûlés ; brûlons les volcans, foulons aux pieds les volcans, écrasons-les en pavés !

Au reste, il faudrait bien se garder de blâmer cette furie de découvertes, qui toutes nous font la vie plus tiède et moins âpre. Mais ce n’est point là la question, et nous n’avons pas pris la peine de remonter si loin, pour examiner la houille et le bitume au point de vue d’un actionnaire ; allons au but. Il est probable que l’inventeur ne s’arrêtera pas en si beau chemin. N’y a-t-il pas d’ailleurs une Société de découvertes ? C’est une propagande qui va enlacer le monde dans ses griffes, comme le scarabée des Égyptiens. – Qu’allez-vous découvrir, messieurs ? Nous ne savons pas ; le monde est à nous ; le monde est plein de secrets ; nous allons fouiller le monde ; explorer l’Océan ; feuilleter les Cordillères ; tourmenter l’Afrique, du Maroc à Constance ; l’Amérique, du détroit de Behring au cap de Horn. Nous découvrirons tout, nous mettrons la planète en actions, nous porterons l’affaire à la Bourse de Paris ; cette bonne planète qui tourne si lourdement autour du soleil sera cotée. Elle aura sa hausse et sa baisse. Nous lui prendrons jusqu’à son dernier intestin, jusqu’à sa dernière bosse, jusqu’à son dernier panache ; nous ne lui laisserons que la croûte, parce qu’il nous faut un plancher. Laissons-nous faire, laissons-nous découvrir ; nous allons vous faire un globe parfait.

En avant donc, messieurs les explorateurs ; vous avez déjà rendu aux éléments supérieurs, ou pour mieux dire au néant, des masses incalculables de forêts et de houille qui avaient leur rôle dans la pesanteur spécifique du globe ; continuez d’alléger ainsi notre planète, comme si vous aviez affaire à Saturne ; brûlez les montagnes dans vos chaudières, comme Micromégas qui en soupait ; mais convenez que si l’impulsion donnée à de telles explorations continue, que si l’homme se croit obligé pour mieux vivre de consommer une montagne dans sa vie, pour se chauffer, s’éclairer, se faire des trottoirs, convenez qu’un demi-siècle seulement de pareilles consommations doit porter un notable préjudice à l’harmonie préétablie. Le statuaire qui extrait un bloc de la mine pour faire son œuvre ne fait que déplacer la matière ; mais vous autres, vous ne déplacez pas, vous anéantissez ; vous limez le globe à sa surface, vous creusez dans ses entrailles, pour ne rien lui rendre en échange de ce que vous lui volez. L’homme sait-il combien il peut soustraire de ce poids primitif qui était dans la condition de la durée, de la vie, de la solidité de ce pauvre globe si follement rogné, par des spéculateurs ?

Déjà, on se plaint que l’ordre des saisons est interverti, qu’il n’y a plus à compter sur le soleil, que l’hiver passe l’été dans le Nord, que les vents alizés manquent à leur rendez-vous, que les moussons oublient leur ancienne exactitude, qu’enfin rien ne marche dans la nature comme jadis… Je le crois bien, ma foi ! Et que sera-ce après ce siècle d’actionnaires qui auront vendu le globe à l’encan? Je ne serais pas étonné que le soleil oubliât de se lever en 1952 !

Voici pourtant quelque chose de bien grave. On a surpris, depuis quelque temps, la boussole en flagrant délit de distraction : l’aiguille aimantée divague, elle tourne le dos au nord, et elle a raison. Les savants ont fait des mémoires, pour prouver que la boussole n’aurait point dû dévier de ses principes. En attendant, la boussole dévie, et l’on ne sait où s’arrêtera cette divagation. Les savants prétendaient que l’aiguille magnétique se tournait vers le nord parce qu’il y a beaucoup de mines de fer eu Suède ; c’était une raison comme une autre. La Suède a beaucoup de mines de fer encore ; mais pas assez, probablement à cause des exportations, pour garder l’affection de la boussole. Nous n’adoptons que faiblement ce système, bien qu’il se rattache directement au nôtre. L’aiguille aimantée, n’en déplaise aux savants, obéissait à d’autres lois qu’aux lois de la Suède ; son action mystérieuse était dirigée par une puissance occulte, qui tenait un rang dans les harmonies de la nature ; or, ces harmonies se cacophonisant de jour en jour, grâce à nos folies, doit-on s’étonner des variations de l’aiguille aimantée ? doit-on aller en Suède pour découvrir le principe du mal ? Et encore, nous ne sommes qu’au début : regardez la quatrième page des journaux, et tremblez pour vos neveux, si vous en avez, surtout si vos neveux sont marins. L’homme a demandé à la terre de lui donner tout ce qu’elle a de superflu, depuis le cèdre jusqu’à l’hysope, depuis la perle de Ceylan jusqu’au vil charbon d’Anzin, et la terre obéira ; que voulez-vous qu’elle fasse ?

Pourtant, on n’insulte pas impunément une planète, quelque petite qu’elle soit. La boussole prend fait et cause pour le globe. « Ah ! vous voulez, dites-vous, que vos navires sillonnent les mers pour le commerce de la houille, du bitume, du bois de sapin, de tout enfin ; eh bien ! la boussole va donner sa démission ; si la boussole s’égare, avec quoi vous conduirez-vous ? » La boussole arrivant à l’état de torpille, et l’aiguille aimantée devenant une aiguille ordinaire, la mer est interdite aux sages navigateurs ; les marins qui, sur la foi d’Euthymènes et de Pythéas, voudront se hasarder sans boussole sur l’Océan passeront leur vie à chercher une île, un cap, un port. Le commerce souffrira beaucoup dans ses rapports internationaux. Nous avons une catastrophe en perspective, un cataclysme inévitable ; mais nous serons éclairés au gaz, et nous marcherons sur un velours de bitume ; nous irons de Paris à Calcutta par le chemin de l’Oronte et de l’Araxe en quinze jours, et nous serons heureux. Mais nos neveux auront la chance de voir le globe se couper en deux, comme une orange, à l’équateur !…

_____

(Joseph Méry, in Revue étrangère de la littérature, des sciences et des arts, Saint-Pétersbourg : novembre 1852 ; ce pamphlet est une version abrégée et remaniée de l’article intitulé « Les égarements de la boussole, » initialement paru dans la Revue de Paris, en mai 1838)