Mes flâneries de touriste impénitent m’avaient, cet été-là, ramené à Bruges-la-Morte.

J’aime boire du gueuzen-lambic dans quelque estaminet de la place Van Eyck, au milieu de décor de maisons moyenâgeuses, aux hautes façades étroites, percées de fenêtres ogivales, et aux portes surmontées de fines sculptures.

De petites rues y débouchent dont, seuls, leurs pavés raboteux, entre lesquels pousse une herbe drue, les pas d’un âne portant une laitière entre deux larges bidons de cuivre étincelant, troublent le silence endormi, rues désertes et silencieuses qui conduisent aux fanaux voisins dont l’onde huileuse reflète, comme un miroir, les maisonnettes aux toits rouges dont les tuiles semblent perpétuellement lavées par la pluie, ainsi que le feuillage vert des arbres sous lesquels des dentelières accroupies roulent des fuseaux entre leurs doigts inlassables avec une dextérité extraordinaire.

D’ailleurs, cette année-là, muni de la recommandation d’un ami, je m’étais promis d’aller rendre visite à un horticulteur fameux qui possédait une collection de tulipes à rendre jalouse, disait-on, la Hollande elle-même.

M. Van Claessens habitait une coquette villa non loin de Minnen Water, ce lac d’amour dont les ondes paisibles s’attardent dans les prairies ombragées et coulent lentement sous un pont en dos d’âne dont les pierres, même aux jours de soleil, semblent avoir été rincées à grande eau.

L’aimable vieillard me reçut d’une façon très cordiale et, m’expliquant les secrets de leur culture, me montra ses tulipes : il en avait plus d’un millier de toutes les nuances, les unes unicolores, les autres bigarrées, striées, chevronnées, bordées, rayées, dans un arrangement de nuances variées à l’infini.

Mais, quand nous fûmes arrivés aux dernières, il s’arrêta, sembla hésiter un instant ; puis, soudain, comme s’il prenait une brusque décision :

« Je ne vous ai pas montré, me dit-il, la pièce la plus curieuse de ma collection ! »

Il sortit une clé de sa poche, ouvrit une porte basse, et nous nous trouvâmes dans une petite serre, arrangée comme un de ces boudoirs élégants et coquets où l’on aime à se retirer pour y rêver en paix, loin de la foule et du bruit.

Au milieu, sur une table en bois précieux, d’une vasque en porcelaine admirable, s’élançait la tige gracile d’une plante singulière.

« Bonjour, Mike ! » jeta mon compagnon, à voix haute, en entrant.

Machinalement, je devinai à qui s’adressait ce salut. Nous étions seuls.

Mais, de sa main, mon hôte me désigna l’ébouriffement vert qui s’épanouissait devant nous et, me regardant dans les yeux, me demanda :

« Begot ! vous flairiez quelque histoire étrange, n’est-ce pas ?

– En effet, répondis-je…

– Eh bien, je vais vous raconter ce que je n’ai encore dit à personne ! »

Il me fit signe de m’asseoir et commença :

« Dans ma jeunesse, j’ai été cow-boy. Mes goûts indépendants, mon amour de l’aventure, la perte de ma fortune et la nécessité de la refaire rapidement, m’avaient conduit en Amérique.

Bon cavalier, trappeur émérite. je vivais en bons termes, malgré leur instinctive méfiance pour les blancs, avec les Indiens, chasseurs de bisons, qui vivaient dans les criques de la Castor-River.

Ce fut en fumant le calumet de la paix dans une de leurs tribus que je rencontrai la femme dont vous allez connaître la surprenante histoire.

Selon la coutume des Sioux elle portait le singulier surnom de quelque Pluie qui Marche, ou de quelque Lever clair de l’Aurore, mais, moi, je l’avais surnommée « Mike, » ainsi qu’on appelle, dans les pays flamands, les jeunes filles dont on ignore le nom.

Elle était merveilleusement belle. Ses yeux de louve habitués aux horizons infinis avaient l’éclat métallique des chevrotines, et ses jambes d’amazone apparaissaient musclées comme celles d’un jeune puma.

Mais chaque fois que j’essayais de lui faire comprendre que je l’aimais, elle haussait les épaules et s’éloignait sans me répondre.

Or, un jour, en poussant mes bœufs vers le coral, mon cheval me désarçonna, dans la traction inattendue de mon lasso, et je tombai si maladroitement que je me fracassai la mâchoire ; il m’était désormais impossible d’articuler un seul mot.

« Vous voilà bien, me dit Mike, avec votre menton tondu comme une branche d’yeuse, et votre voix de coq sauvage ! À quoi donc songez-vous derrière vos bœufs ? Une autre fois, continua-t-elle en ricanant, n’oubliez point d’enduire le cuir de votre selle de glu et de visser vos bottes à vos étriers ! »

J’avais attrapé une feuille de cactus et, avec la pointe de mon couteau, je gravai :

« Je vous aime toujours !… »

Alors, elle éclata de rire, et, cette fois, me répondit :

« Vous êtes trop laid !… »

Désormais, la haine était née entre nous. Un désir de représailles m’enflamma le cœur contre cette femme qui se moquait si cruellement de moi, et toute la tribu à laquelle elle appartenait.

Alors, ce fut la guerre entre nous, guerre sourde, compliquée d’embuscades dans la savane où galopent les antilopes, à travers les chevauchées sous les grands pins aux fûts éperonnés d’argent et les rocs derrière lesquels grognent les ours.

À deux reprises, j’avais déjà perdu la partie.

La première fois, mon cheval s’était abattu, les genoux brisés par une balle, tandis que, frappé moi-même au bras par une flèche empoisonnée, je m’évanouissais ; mais, reprenant mes sens, j’avais constaté que celle-ci avait été enlevée de mes chairs, et que ma blessure était pansée avec des herbes fraîches au suc apaisant.

Une seconde fois, surpris par les Indiens pendant mon sommeil, j’avais été conduit sur la piste d’un grizzly et attaché solidement, en attendant sans doute l’heure du scalp, à la souche d’un bouleau ; mais une balle, venue de la forêt, avait coupé à propos le nœud de mes entraves.

Alors, je jugeai qu’il valait mieux ne pas m’obstiner à une lutte inutile et regagner mon rancho pour vivre dans la paix de mes troupeaux.

Les premières neiges s’annonçaient sur la crête des hautes collines. Déjà, les pins secouaient leurs aiguilles rousses. La torpeur de l’hiver proche commençait à peser sur la prairie immobile.

Je suspendis au piquet central de ma tente ma carabine Winchester, je jetai mon browning sur mon lit de feuillage, et, prenant ma cognée, je détaillai à grands coups de hache les peupliers géants qui devaient entretenir la flamme sous mon toit, pendant que la campagne glacée serait livrée aux loups et aux corbeaux.

Et j’oubliai ainsi, peu à peu, la belle Indienne.

Enfin, un jour se leva dans une aube bleue et rose. C’était le printemps. La forêt s’emplit du martèlement des piverts frappant de leur bec les branches sonores des hêtres, et les vallées se renvoyèrent l’appel des grands élans.

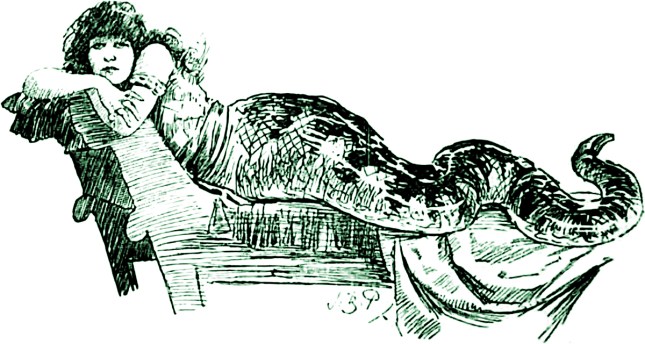

Et, soudain, Mike, que je n’avais jamais revue depuis, m’apparut au tournant d’un rocher aigu érigeant, au milieu de l’or des rayons d’un soleil nouveau, sa silhouette gracile de faunesse.

« Toi ! m’écriai-je avec un geste de colère.

– Pourquoi me hais-tu ? me répondit-elle doucement. C’est moi qui ai sucé le poison de ta plaie, qui ai tranché avec ma balle les liens qui t’attachaient.

– Tu m’aimes donc ? m’écriai-je, éperdu.

– Oui, murmura-t-elle… Mais nous ne pouvons être l’un à l’autre. Je n’ai pas pu fléchir mon père qui a juré notre mort si je t’appartenais jamais !

– Alors, fuyons !… quittons ce pays !… »

Elle secoua la tête.

« Non. Les filles de ma race ne quittent pas le sol où elles sont nées… Mais, ajouta-t-elle, si tu veux, je te suivrai tout de même partout où tu iras… »

Et, avant que j’eusse pu faire un mouvement pour l’en empêcher, elle avait tiré son couteau et, l’enfonçant dans sa poitrine, roulait à mes pieds comme une statue descellée de son socle.

« Écoute, dit-elle d’une voix faible… donne mon cœur à manger aux feuilles de cette « Venus fly trap » et qu’ainsi, blottie, dans sa sève gourmande, je t’accompagne partout !… »

Le vieillard s’arrêta un instant. Dehors, la Tour du Beffroi égrenait, à travers ses clochetons ajourés, un gai carillon auquel d’autres carillons répondaient, comme des échos, de tous les coins de Bruges.

Puis, il reprit :

« J’ai obéi… J’ai coupé en étroites lanières le cœur de la belle Indienne et je les ai distribuées aux feuilles voraces de la « Venus fly trap, » que j’ai emportée comme une âme vivante où le sang de Mike se renouvelle dans l’ascension régulière des sèves.

– Et, m’écriai-je alors, désignant du doigt la verdure étrange qui se dressait au milieu de la petite serre, cette plante, c’est celle-ci, sans doute ?… »

Mais, sans paraître m’entendre, il s’était penché vers elle et, alors, avec des yeux agrandis de stupéfaction, je vis distinctement, oui, je vis une des feuilles s’incliner vers lui, se refermer lentement, comme des lèvres jointes, et lui rendre son baiser…

–––––

(Guy de Téramond, « Contes de l’Avenir, » in L’Avenir de Paris, troisième année, n° 749, lundi 20 mars 1920 ; « Contes et nouvelles, » in La Dépêche de Brest, quotidien du matin, trente-quatrième année, n° 13510, mardi 31 août 1920 ; Jan Sluijters, « Femme aux tulipes blanches, » huile sur toile, c. 1923)