Les loups hurlaient de rage, affolés de chair, déchirant leurs griffes acérées contre les parois vermoulues de la masure où Lélia, autrefois si jolie, s’était réfugiée.

Celle pour qui tant d’hommes s’étaient tués, allait être à son tour la proie des bêtes, et si, à cette heure, où rien de sa radieuse beauté ne subsistait, ses amants des beaux jours l’avaient aperçue, ils auraient été épouvantés de sa laideur…

Ah ! certes, tous ces pauvres fous d’amour eussent été bien vengés de la revoir ainsi.

Et cependant, comme elle les eût tous implorés en cet instant, pleurant et criant grâce…

Mais elle était seule, et les carnassiers continuaient leur œuvre de destruction.

Son faciès horrible n’avait plus rien d’humain ; les chairs tuméfiées et molles avaient perdu tout contour ; la bouche, immensément fendue, faisait songer à quelque gouffre sans fond ; les yeux, agrandis par la peur, avaient perdu toute clarté.

On eût dit une ébauche de gargouille, par quelque dessinateur maladroit.

Lors de sa splendeur, et sûre de sa beauté, elle passait dédaigneuse comme une reine, faisant à peine l’aumône de son sourire perlé et de sa blondeur flavescente. Fière de sa chair nacrée, elle ne portait que des robes largement décolletées, de teintes pâles et floues, disposées en longs plis harmonieux, que soutenaient deux simples barrettes qui marquaient merveilleusement le joli dessin des épaules. L’hiver, un immense camail au poil long et soyeux, de teinte bizarre et comme changeante, la couvrait toute.

Elle ne sortait jamais que les mains baguées des gemmes les plus précieuses ; aux oreilles, deux larmes du plus pur Orient.

Comme tout cela lui semblait loin, à cet instant suprême où la mort l’approchait de minute en minute…

Toute sa vie lui revenait à la mémoire : elle se revoyait enfant, alors que, candide et divinement blonde, elle figurait les anges dans les solennités religieuses. Puis, plus tard. devenue jeune fille et ayant en elle le goût inné du luxe et des affolantes toilettes, elle s’était facilement laissé séduire sur la simple promesse d’être couverte de bijoux.

Elle oublia vite ce premier amant dans les bras d’autres plus riches.

Tout ce qu’une femme pouvait désirer, elle le posséda. Beauté ! Fortune ! Une seule chose lui faisait défaut : le cœur.

Et c’est ce qui la perdit.

Son dernier amant, qui l’adorait follement et qui s’était ruiné pour elle, l’avait suppliée de ne pas l’abandonner, lui promettant qu’elle n’aurait pas à souffrir de son manque de fortune, dût-il faire des folies. Prières… menaces… rien n’y fit.

Indifférente et froide, elle ne reparut plus… Ce cynisme tua complètement son amour ; il résolut de se venger et élabora un plan atroce, attendant patiemment pour le mettre à exécution.

Informé de sa nouvelle demeure, il parvint sous un déguisement à se faire engager parmi ses gens.

Installé dans la place, il étudia les habitudes et les êtres de la maison.

Puis, un jour, la sachant seule, il pénétra dans son appartement sans avoir été aperçu.

Après avoir traversé un salon immense, il vint échouer dans un autre petit salon où Lélia avait l’habitude de faire sa lecture.

Personne… Il eut le temps de se dissimuler derrière une immense tapisserie au pied de laquelle se trouvait une chaise longue. De là, il put admirer tout ce qui l’entourait. La lumière, tamisée par de grands stores de soie jaune pâle, sur lesquels étaient peintes des roses trémières, jetait comme un voile sur les meubles.

On sentait qu’une main artiste avait présidé à l’arrangement de toutes ces choses. Certes, il n’aurait pas fallu chercher un style complet.

Toutes les époques étaient représentées. Quelques vieux fauteuils moyen-âge côtoyaient de petites causeuses Maple.

Mais, tout cela, avec un goût si sûr de la place exacte !

Les fleurs les plus recherchées répandaient à profusion leur parfum. Les orchidées, les glaïeuls, se mélangeaient aux iris noirs ; mais, la fleur préférée, – il la reconnaissait bien, du reste, – trônait en maîtresse. Dans tous les coins et dans les vases les plus étranges et de toutes formes, elle dominait.

Fleur de rêve… ou fleur d’enfant malade, tenant du lys pour la forme et du camélia pour le velouté et la blancheur…

Il en était là de ses observations, quand Lélia apparut un livre à la main, vêtue d’une longue robe blanche sur laquelle étaient brodées de petites roses très rouges. On eût dit des gouttes de sang.

Elle se dirigea lentement vers la chaise longue et s’assit juste au-dessous de lui.

C’était bien elle ! Rien d’elle n’était changé.

Un peu plus pâle peut-être, mais cela lui seyait à merveille.

Le moment était venu !…

Sans hésitation. et avant même qu’elle eût le temps de crier, il lui fit respirer un poison violent qui anesthésia tous ses membres.

En se renversant, sa tête heurta une minuscule jardinière remplie d’iris noirs dont les pétales vinrent s’épandre sur sa gorge ; d’un geste violent, il les rejeta.

Inerte et veule, elle était à présent complètement étendue.

Il la regarda quelques secondes, se repaissant comme un fauve de sa vue ; fixant à tout jamais ses traits tant adorés dans sa mémoire.

Froidement, il sortit de sa poche une lame effilée, et d’une main qui ne tremblait pas, de sa bouche aux arcs si purs, en fit une bouche en coup de sabre. Le sang gicla, tachant de rouge la gorge qui battit plus vite. Cela ne l’arrêta pas et, continuant son œuvre de destruction, il détruisit l’ovale si délicat du visage en enlevant à droite et à gauche des lambeaux de chair. Sur l’épiderme à vif, il recolla rapidement une chair verdâtre et visqueuse qu’il avait préparée quelques instants avant. Il entoura la figure d’une bandelette pour permettre aux chairs de se joindre, puis il disparut.

Il était bien vengé, car la chair qu’il lui avait appliquée en remplacement de la sienne appartenait à ce hideux reptile qui a nom le crapaud.

Quand Lélia revint à elle, l’effet du narcotique n’existant plus, elle ressentit de vives douleurs, mais ne comprit pas tout d’abord ce qui s’était passé.

Elle se releva et se précipita devant une glace.

En se voyant ainsi, couverte de sang, elle poussa un grand cri et vint s’abattre sur le tapis.

Ses gens attirés par le bruit accoururent à son secours, et défirent rapidement la bandelette qui lui entourait le visage, mais, dès qu’ils l’aperçurent, épouvantés de sa hideur, ils s’enfuirent, l’abandonnant lâchement.

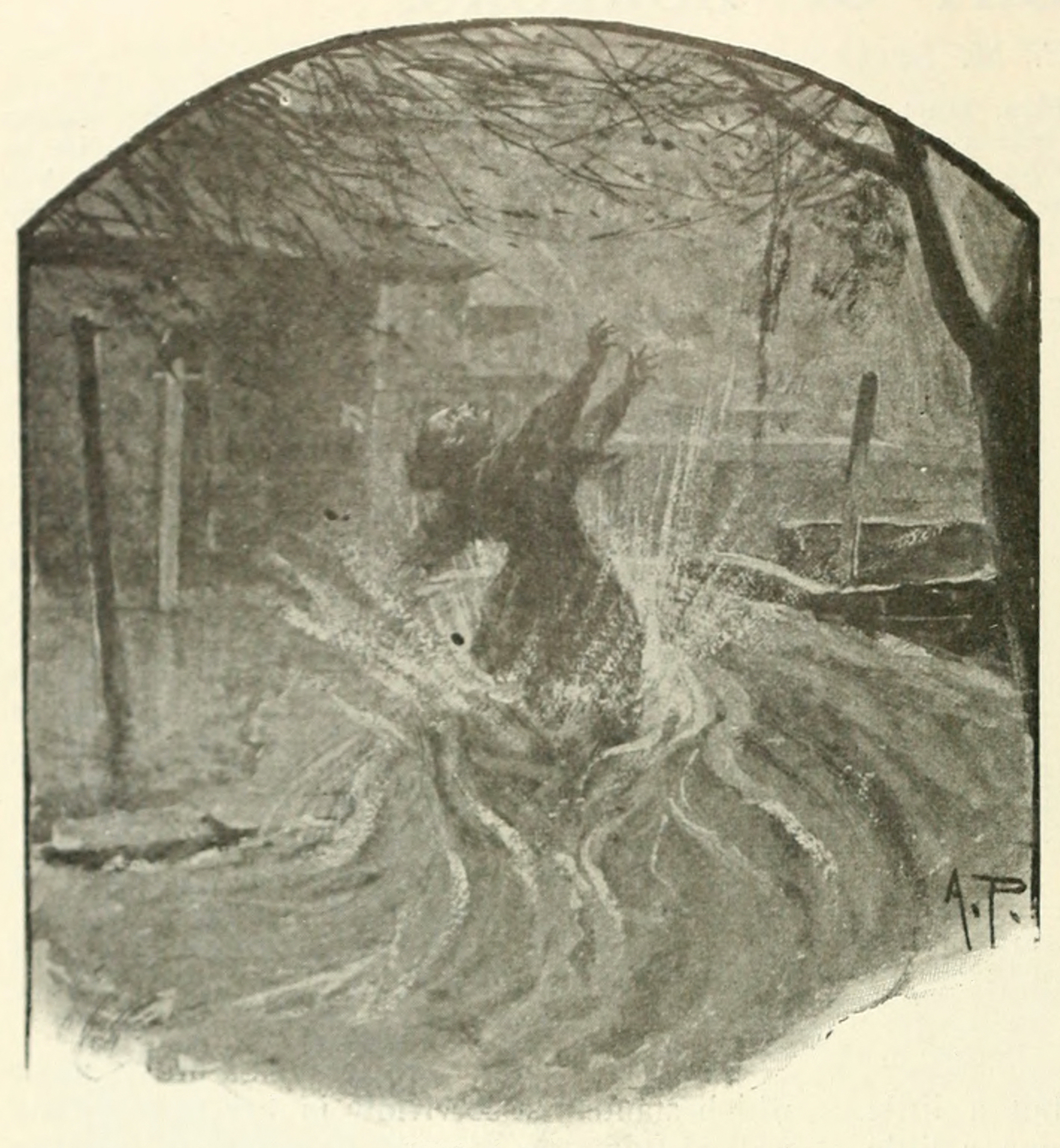

Se faisant peur à elle-même, elle se jeta sur la tête un manteau qui la faisait ressembler à un fauve, et partit en courant, ne voulant plus qu’on la voie.

Elle courut ainsi, sans se retourner, jusqu’à la nuit, et s’arrêta épuisée à la lisière d’une forêt de sapins.

Quelques loups, qui l’avaient flairée au passage, vinrent rôder autour d’elle.

L’instinct de la conservation la poussa à se réfugier dans une misérable masure, se trouvant à proximité ; les planches disjointes et vermoulues tenaient à peine.

Mais les loups s’enhardirent, et d’autres vinrent.

Ce fut une véritable meute qui s’abattit sur le refuge de Lélia.

Soudain, un grand craquement se produisit ; plusieurs planches se détachèrent, et la horde gloutonne et hurlante, pénétrant par la brèche, se rua sur Lélia, la déchirant à qui mieux mieux.

Le plus gros des loups, sans doute le chef de la bande, d’un coup de griffe lui ouvrit la poitrine, et se précipita sur le cœur pour le dévorer… mais il ne trouva rien.

–––––

(J. Trébla [pseudonyme d’Albert Delvaille], in L’Écho de la santé, journal mensuel de vulgarisation médicale et d’hygiène, avec annexe littéraire et mondaine, première année, n° 2, mardi 1er août 1899 ; Alphonse Marie de Neuville, « Sorcières et loups, » illustration pour La Damnation de Faust de Berlioz, aquarelle, sd)