Suzannah, la dernière girafe du monde, allait mourir. Dans son hall du Jardin Zoologique, – son hall bien chauffé, à la température équatoriale, – elle gisait sur une épaisse litière. Des couvertures enveloppaient son grand corps difforme et pourtant gracieux. Son cou s’allongeait, sans force, éloignant comme à l’écart la fine tête cornue ; et ses vastes yeux noirs, pleins de tristesse et de douceur, se ternissaient, peu à peu, au ras du sol.

Avec elle, toute une race agonisait ; des millions de girafes étaient mortes avant elle ; mais, semblait-il, elles mouraient définitivement de la mort de Suzannah, la dernière de toutes.

Il y avait, par terre, des fioles et des bassins. L’air chaud du hall sentait la térébenthine. Trois hommes étaient là : le gardien, le vétérinaire et Barthe, le naturaliste.

Quand il eut compris que tout effort était vain, Barthe fit enlever les couvertures, et, pendant quelques minutes, passionnément, il regarda ce que nul homme ne verrait plus jamais, jamais, jamais vivre.

Depuis la mort de Jenny, on savait bien que Suzannah, sa sœur, était la dernière girafe du monde. On savait bien qu’il n’en restait plus d’autres, ni dans les forêts de mimosas où le lion et l’explorateur les avaient détruites, ni dans les fermes du Cap où l’on avait tenté, au nom de la science, l’élevage des survivantes. Aussi, des foules curieuses avaient-elles défilé devant la grille du hall, pour contempler vivant cet ultime spécimen…

Et demain, le hall serait vide. Demain, c’est au Muséum qu’il faudrait aller, pour savoir ce qu’avaient été ces animaux d’autrefois, nommés girafes. Ils seraient aussi loin de nous que les mammouths, et leurs squelettes baroques s’élèveraient dans la lumière livide des galeries, – leurs squelettes presque aussi paléontologiques que ceux de l’iguanodon ou du diplodocus.

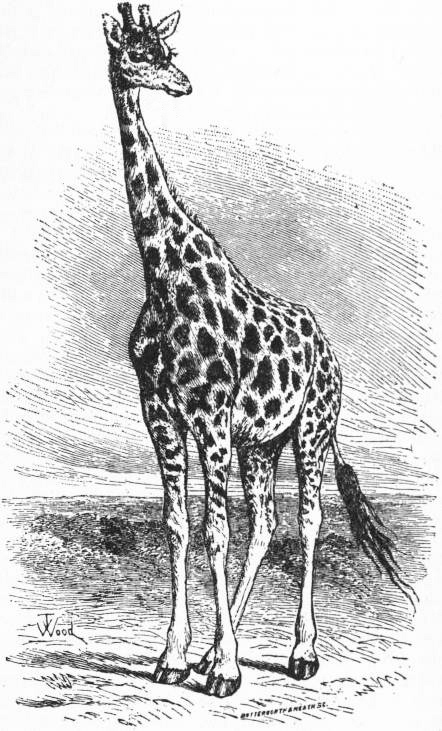

Barthe se défendait mal contre l’émotion qui l’étreignait. Il apercevait à merveille les immenses dessous du drame individuel. Une race supérieure s’éteignait devant lui, privilégié, comme d’autres s’étaient éteintes au cours des âges, de millénaire en millénaire, – une race dont l’origine se perdait, comme toutes, dans la nuit primitive. Suzannah allait mourir. Et sur les choses jamais plus ne s’ouvriraient des yeux semblables aux siens : ces yeux de gazelle gigantesque, ces yeux magnifiques, aux longs cils d’almée… La nature n’avait pas voulu que subsistât l’être bizarre, inégal, archaïque vraiment, et qui semblait l’œuvre maladroite d’un dieu novice…

Au-dehors, il neigeait ; car décembre s’achevait. Les animaux du Zoologique habitaient leurs palais d’hiver. On n’entendait, dans les deux halls voisins, que le rhinocéros frottant son épaisse cuirasse contre la muraille, et l’hippopotame qui s’ébrouait dans sa cuve. Ceux-là aussi étaient condamnés. On aurait pu compter leurs frères…

Une faible convulsion secoua la girafe agonisante.

Comme tout était simple et semblait ordinaire, en cette heure pourtant si profonde ! On ne distinguait d’abord qu’une bête, qui crevait après tant d’autres bêtes. Oui, mais cela faisait sur la planète ce que fait au ciel un astre qui s’éteint. Tout à l’heure, quand cette créature cesserait de vivre, la terre vieillirait, d’un coup, de tout un long passé subitement fermé. Cette pauvre bête râlante marquait, dans l’histoire de l’univers, une date capitale, et sa mort l’emportait sur celle de César. La toile tombait sur un spectacle multiséculaire que l’œil des hommes n’avait pas vu commencer, et leur oreille pouvait surprendre, une fois par hasard, le lent tic-tac de l’éternité.

Son pendule bat le siècle comme le nôtre bat la seconde.

Suzannah tendit ses quatre membres jusqu’à la raideur. Son flanc haleta sous le beau pelage léopardé dont les ocellures sont pareilles, de loin, à l’entrelacs des branches… Puis, s’arrêta le souffle, transmis par les ancêtres… Et ce fut tout. Personne n’entendit sonner, quand elle sonna, l’heure solennelle, – excepté Barthe.

Il rentra chez lui tristement, et s’efforça de travailler.

Mais sa pensée vagabondait aux champs du savoir.

Et, soudain, il éprouva le désir impérieux de sortir, de se mêler à des foules, de se perdre dans la multitude de ses semblables…

Tout un peuple circulait dans la ville monstrueuse ; et d’autres peuples vivaient en même temps sur la rotondité du globe ; Barthe sentait autour de lui la présence innombrable des hommes, – et cela était singulièrement agréable, en vérité, après avoir vu mourir Suzannah.

_____

(Maurice Renard, « Les Contes de l’Intransigeant, » in L’Intransigeant, quarante-sixième année, n° 16544, samedi 21 novembre 1925)