La petite école où je me rendais tous les matins était séparée de notre maison par quatre boutiques seulement : une pharmacie, un magasin de faïences, une boucherie et un débit de vins. Le débit de vins portait à son fronton une enseigne représentant un tonnelet troué d’où giclait un jet de pourpre. Autour de la peinture, en exergue, se lisait cette inscription qui faisait ma joie : Au Barlet qui gicle. Toujours, je m’arrêtais un peu devant le débit de vins pour en admirer l’enseigne et pour jouer avec le chien du patron, une espèce de loulou bâtard, roquet au poil roux, qui avait nom Loupiot, et qui était mon ami.

Peu à peu, et par l’entremise de Loupiot, le débitant était aussi devenu mon ami. C’était un beau gars, de mine rieuse, les yeux doux, la face enluminée, très haut sur ses jambes. On l’appelait le Grand Pierre. Il me paraissait un homme tout à fait remarquable, à cause de sa taille, de son enseigne et de son toutou, et non moins remarquables me semblaient les cerises à l’eau-de-vie dont il me régalait parfois.

Je fus tout stupéfait, un matin, de ne point voir Loupiot venir à ma rencontre comme d’habitude, en faisant frétiller son plumet roux, et mon étonnement redoubla en trouvant la boutique fermée. Je ne la connaissais pas sous cet aspect de devanture close, aux volets barrés et mornes. Elle me semblait lugubre. Il faisait, d’ailleurs, presque nuit encore, car on était en hiver. La bise sifflait aigrement. L’enseigne de tôle se balançait à se décrocher et jetait comme une plainte.

Sûr, il était arrivé malheur à quelqu’un. J’en eus le sentiment net. Mais, je m’en souviens fort bien, ce n’est pas le Grand Pierre qui occupait la place la plus importante dans mes craintes. Je m’inquiétais beaucoup plus de la pauvre enseigne, que j’entendais positivement gémir, et, surtout, surtout, je pensais à mon Loupiot. C’est son nom, à lui, que je prononçai, en m’approchant de la devanture, et en y cherchant une fente par où glisser mon appel. Il y en avait une, justement, vers le bas. Une demi-porte, ouvrant de l’intérieur, était entrebâillée, formait fissure dans la muraille des volets. J’y collai ma bouche et murmurai le nom du toutou. Personne ne me répondit. Je fus pris alors d’un gros désespoir et me mis à crier et à pleurer comme si j’étais perdu.

Des commères s’étaient arrêtées, puis des ouvriers. Un des garçons bouchers sortit, puis le commis du magasin de faïences. On échangeait derrière moi des propos étonnés, des interrogations.

« C’est pas naturel, ça.

– Le Grand Pierre est en retard d’une heure.

– Si on allait prévenir un sergot ? »

Peu à peu, je me sentais pressé contre la devanture. La demi-porte basse céda sous la poussée ; et, comme elle était assez haute pour moi, je me trouvai brusquement, et presque sans l’avoir voulu, dans la boutique. En même temps, j’entendais le garçon boucher qui criait, sa tête frisée passée dans l’ouverture.

« Hé ! là, Grand Pierre ! Grand Pierre ! »

Moi, je continuais à appeler Loupiot en sanglotant. Mais on ne répondait toujours rien, ni Loupiot, ni le Grand Pierre. Je ne voyais rien, non plus. La tête du garçon boucher interceptant le peu de lumière que commençait à répandre le jour blafard, j’étais dans une obscurité profonde. Au reste, pour ne point voir ce noir, qui m’épouvantait, j’avais machinalement dressé devant mes yeux mon cartable d’écolier.

Soudain, j’entendis grincer la barre du volet-porte. Le garçon boucher, entré enfin, la déverrouillait d’une main hâtive et tremblante sans doute, car le fer hochait et tapotait le bois par saccades. Un cri étouffé que poussa mon compagnon me fit lâcher mon cartable et desserrer les paupières.

Le volet-porte ouvert à deux battants, la clarté de la rue avait empli la boutique. Là-bas, au fond, sur une couchette posée à même deux longues tables de bois, gisait le Grand Pierre, non plus avec sa mine rieuse, ses yeux doux, sa face enluminée, mais pâle, effroyablement pâle, le regard fixe, effaré, vitreux.

« Hé ! là, Grand Pierre ! » répéta le garçon boucher d’une voix rauque.

Alors, dans un coin, j’aperçus et je montrai du doigt le pauvre Loupiot, qui avait la langue tirée, et les pattes en l’air, toutes roides. Du même coup d’œil, je vis qu’il y avait sur le parquet comme du vin répandu, du vin noir, épais. Cela ressemblait à une mare en train de se dessécher, et gluante.

À ce moment, une des commères dit, du dehors :

« Il est peut-être soûl ! Tâchez donc moyen de le secouer un peu ! »

Le garçon boucher répéta encore, d’une voix forte maintenant :

« Hé ! là, Grand Pierre ! »

Et il accentua son appel en lui poussant rudement la tête.

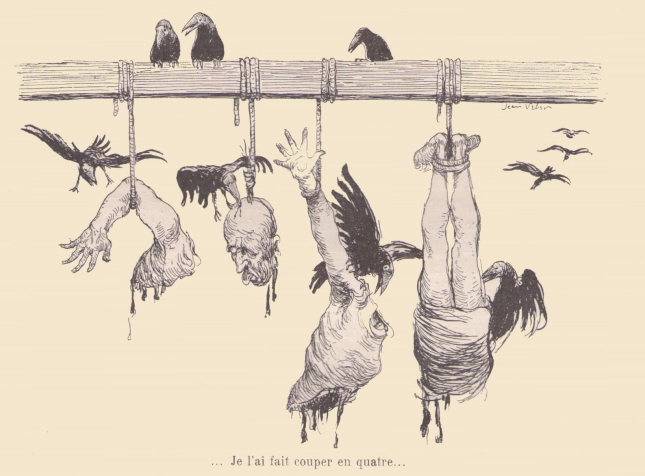

La tête roula par terre.

Il y eut un violent mouvement de recul ; je fus bousculé, rejeté sur le trottoir, au milieu d’un attroupement qui se formait déjà, parmi des cris d’horreur. Une voisine me ramena chez nous. Huit jours de temps, en proie aux plus épouvantables cauchemars, je fus sous la menace d’une fièvre cérébrale. On me conduisit chez mon grand-père, à la campagne, passer un mois pour me rétablir. Quand je revins à Paris, nous n’habitions plus le même quartier. Quand je voulus demander à mes parents s’ils savaient quelque chose touchant l’histoire de ce crime, ils me répondirent évasivement. Tout ce que j’en obtins, c’est que l’assassin n’avait pas été découvert. Mais rien, ni leur silence, ni le temps écoulé, rien n’émoussa jamais ma curiosité à cet égard. Devenu jeune homme, dès que je connus ce que c’était qu’un journal, je me mis en quête des feuilles judiciaires où je pourrais retrouver, narrée tout au long, l’affaire du Barlet qui gicle ; mais ce que j’appris de la sorte, loin de calmer ma curiosité, ne fit que l’irriter davantage. L’assassin, en effet, n’avait pas été découvert, et l’affaire, demeurée mystérieuse, avait été, comme on dit, classée. Je fus bien forcé, moi aussi, de classer l’affaire et de me dire que jamais je ne saurais la vérité sur le crime du Barlet qui gicle. Toutefois, on pense bien que je ne pouvais oublier la hideuse vision si profondément gravée dans ma mémoire d’enfant, la face pâle et hagarde du Grand Pierre, sa tête roulant par terre parmi les caillots de la mare gluante, et le pauvre Loupiot, dans son coin, la langue tirée et les pattes en l’air, toutes roides.

Aussi, jugez du coup que je reçus l’autre jour, en pleine poitrine, quand j’entendis soudain derrière moi une fillette qui criait :

« Loupiot ! Loupiot ! »

Je me retourne. Je manque de tomber à la renverse. C’est Loupiot, en effet, que je contemple. Un Loupiot identique à l’ancien ! Une espèce de loulou bâtard, roquet au poil roux.

Au risque de passer pour un fou, je cours à la fillette :

« Comment se fait-il que votre chien s’appelle Loupiot ? »

Elle se sauve, prise de peur, vers la gouvernante, tandis que Loupiot me jappe frénétiquement aux jambes. J’interpelle la gouvernante, très posément cette fois, et le chapeau à la main. Elle me répond en allemand que je ne comprends pas. Je me mets à les suivre, malgré l’effarement que cela leur cause. Ainsi jusqu’à une maison de Neuilly. Je m’informe aux alentours et j’apprends simplement ceci : la fillette habite avec sa mère, qui est veuve, et son grand-père paternel, un vieillard de soixante-dix ans, qui est en enfance depuis dix-huit mois. Auparavant, cet aïeul était un bon papa très doux, très aimable et très aimé. Aujourd’hui, son chien Loupiot est le seul être qu’il reconnaisse. Quand on lui demandait naguère pourquoi ce nom, il répondait en souriant :

« Parce que… Ça me rappelle. »

J’ai voulu voir le vieillard. J’ai guetté par des après-midi de chaud soleil où l’on promène les malades. J’ai vu le gâteux, avec une face encore aimable, malgré son hébétude. Cette face a dû être de celles dont on dit qu’elles respirent l’honnêteté.

Je pourrais en avoir le cœur net, sonder, interroger…

Et puis ?

_____

(Jean Richepin, « Contes modernes : Loupiot, » in Le Journal quotidien, littéraire, artistique et politique, sixième année, n° 1812, lundi 13 septembre 1897 ; illustration de Jean Veber)