_____

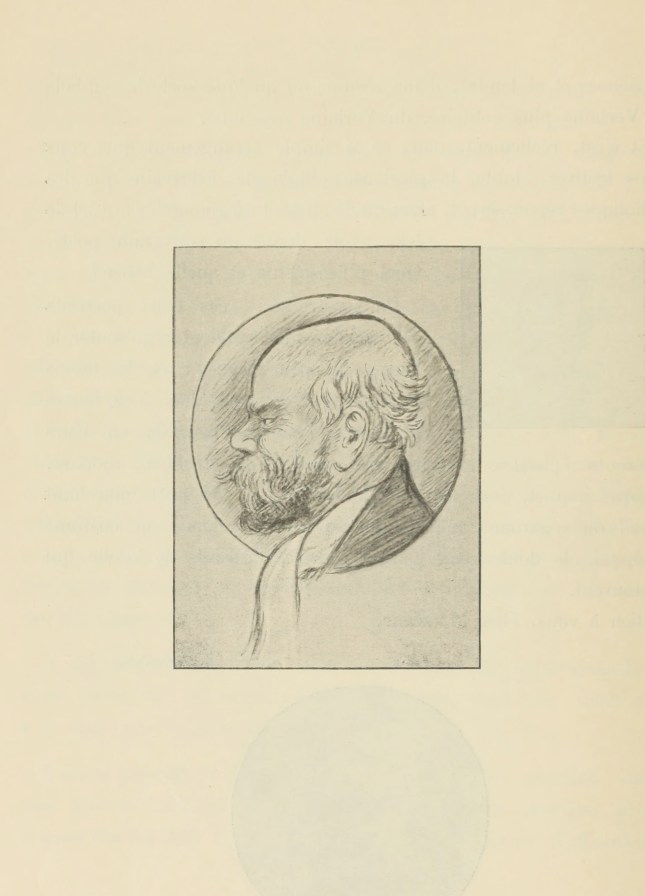

(F.-A. Cazals, Paul Verlaine : ses portraits, « Iconographies de certains poètes présents, » album 11, Paris : Bibliothèque de l’Association, janvier-avril 1896)

_____

(F.-A. Cazals, Paul Verlaine : ses portraits, « Iconographies de certains poètes présents, » album 11, Paris : Bibliothèque de l’Association, janvier-avril 1896)

PRÉLUDE

Permettez-moi de commencer par un conte.

Il y avait une fois un faune, très jeune et un peu sauvage, mais si peu ! c’était plutôt un faune doux, timide et presque humain, quand il vint vivre parmi les hommes. Vite blessé par un mot dur, il revenait néanmoins parmi ses frères parce qu’il avait besoin d’être aimé et d’aimer à son tour. Ce besoin était si grand qu’il se sentait brûler les entrailles, comme par un feu véritable.

Je dis les entrailles, car ce que nous nommons le cœur, chez les faunes est placé un peu plus bas. Les gens avec qui il vivait, gens gais et chantant presque toujours, s’amusaient de la gentillesse folâtre du petit faune. Et faune il l’était vraiment, quoique craintif de sa nature, plutôt mélancolique même, à cause du désir infini qui le consumait. Mais il était toujours prêt à faire d’étranges gambades.

Cependant, un jour, ses hôtes furent extrêmement surpris. On donnait, dans un immense jardin, l’un des banquets auxquels ils assistaient tous d’habitude, et ils demandèrent au faune une chanson. Il les étonna tous en modulant dans la perfection une mélodie d’ordre composite, triste d’abord, puis hardie et espiègle comme un page malin et se terminant par un finale tant soit peu grandiose. Les convives se regardèrent gaiement et se dirent : Encore trop de souvenirs des grands maîtres ! mais bien du talent ! et si jeune !

Pendant ce temps, le chanteur avait disparu : pour se dérober aux applaudissements ? Ah ! que non ! les allées du grand parc l’avaient attiré et soudain, de loin, on entendit les sons d’une flûte magique. C’était le faune qui jouait un air pour son propre plaisir, un air libre et original, mais d’un charme si pénétrant, qu’on ne pouvait se soustraire à l’enchantement. Et c’étaient des sons coquets et tendres, extatiques, malicieux et mourants et d’une langueur si ravie qu’on éprouvait aux oreilles le chatouillement d’un mystérieux attouchement.

Lorsqu’on revit le faune, il avait subi une métamorphose. Ce n’était plus un faune ; il était devenu semblable aux autres hommes : une jolie fille l’avait ensorcelé. Il avait pris les allures d’un amant très épris et presque d’un bon père de famille. Et il chantonnait des ariettes à la manière de Coppée.

Ensuite survinrent des malheurs graves pour tout le monde ; le pays et la petite famille en furent accablés. Adieu la raison raisonnante et raisonnable ! Le faune fit des siennes ; il se prit à vagabonder, à gambader, à sauter par-dessus toutes les bornes du respect qu’on doit aux choses, aux hommes, et à soi-même. Et plus ses excès se multipliaient, plus il s’entêtait dans sa fierté de Titan escaladeur du ciel, jusqu’à ce qu’un beau jour la police vînt à s’en mêler et l’enserra derrière une grille forte.

Oui, on le mit sous les verrous, le pauvre faune ; on voulut lui rendre la raison en le condamnant à regarder du mauvais côté de hautes murailles blanches.

Peut-être qu’elles lui apportèrent plus que de la raison. Car cette ardeur infinie, qui le consumait, ne trouvant plus d’issue, s’amassait au fond de son âme et y bouleversait tous les sentiments, comme le soc lourd de la charrue laboure la terre dure pour préparer la croissance du bon grain. Oui, ce temps-là fut une préparation douloureuse pour la germination d’un grain étrange.

Quand la leçon eut assez duré, la porte s’ouvrit et le faune s’enfuit dans la solitude : nouvelle métamorphose, il se fit ermite. Et au fond de cette retraite la fleur de la foi s’épanouit dans son âme, une fleur splendide, à la corolle blanche, dentelée, au cœur d’un jaune ardent, d’où se dégageait un parfum troublant. Le faune resta plongé en extase devant ce spectacle ; un feu sacré courut dans ses veines et il sentit que tout son corps allait s’épanouir comme la fleur merveilleuse.

Des années passèrent ainsi. Un jour, un bruit lointain interrompit ses méditations. La rumeur de la grande ville avait frappé son oreille. Il hésita… et il partit.

Il espérait pouvoir garder la fleur intacte ; il l’espérait, mais il ne le croyait guère. Cela dépendait des autres, des circonstances, des gens, – des autres en un mot. Il n’avait pas la force nécessaire pour la protéger, si on ne lui venait pas en aide du dehors. Je vous ai dit que c’était un faune ; il se savait enfant de la nature, et malgré cela, il partit ; il partit même à cause de cela, parce que c’était un faune.

Dans les rues de la méchante ville, il oublia de soigner la fleur splendide. Je crois même qu’elle fut un peu souillée et qu’elle se fana. Car, dans son extravagance, le faune, fou de liberté, ne croyait avoir retrouvé son indépendance que s’il se roulait dans la fange, et il tomba, et il tomba… ! Mais, ô miracle ! les couleurs de la fleur étaient si étroitement unies à son âme intime que sa splendeur ne pouvait complètement se ternir. Quoi que fît le faune, la fleur de la foi vivait en lui. Et auprès de l’éclat qui émanait de ses couleurs, sa vie déréglée, – ah ! combien de fois déjà vécue et revécue ! – commençait à lui donner du dégoût. Puis ce dégoût l’attirait, il y trouvait même une nouvelle jouissance : il n’avait point appris le dédain ; et ce que le monde tenait pour vil, au contraire avait pour lui un certain charme. Il était autre, puisque c’était un faune.

Cependant, la fleur s’épanouissait et lui révélait sa bassesse. Il se sentait balancé par deux forces opposées. Et ce bercement à la longue ne lui causait point de déplaisir. C’était comme un jeu d’escarpolette, – hip, houp, houp, hip, – les excès sensuels qui blessaient profondément son âme lui apportaient ensuite la douce pénitence, – hip, houp, – et la sainte extase, l’entraînant dans ses ravissements jusqu’au sanctuaire du ciel, le conduisait après tout – il savait bien où – houp, hip !

Finalement, il résolut de rester tel qu’il était ; il ne se sentait pas l’énergie d’être autre. Et le faune, devenu vieux, mais toujours le même, devint un sage. Il voila sa figure sous le masque de Silène de Socrate, – encore une métamorphose ; il devint un qui savait et qui connaissait l’unité de la vie, depuis sa souillure ultime jusqu’à l’extase suprême. Il brisa tout de bon avec les conventions d’un monde qui s’arroge le droit de diviser les gens en castes et de leur distribuer des propriétés exclusives. Ils étaient devenus deux, qui vivaient à part, – la société et le faune. Et si le monde se permettait d’avoir son opinion sur le faune, le faune, lui, se croyait justifié à juger le monde.

_____

Ce conte n’a ni sens, ni morale, ni logique, et cependant on peut en tirer une vague sagesse, comme on pourrait en tirer de la vie de Paul Verlaine, qui, en somme, ressemble un peu à cette légende. Voilà pourquoi je la prends comme texte pour mes méditations de ce matin, avant de voir le poète. On cherche bien parfois conseil auprès d’une fable de La Fontaine, pour vaincre quelque difficulté de la vie réelle. Mais c’est une vie humaine qui est en cause maintenant : nous ne pouvons pas en rester à la fable.

Autant que j’en puis juger, Verlaine a une certaine prédilection pour deux mots : comme figure de style et comme image, il aime à employer tout ce qui se rapporte à l’exil et il s’appelle de préférence un veuf.

De quelle patrie le poète a-t-il été exilé ? De quel objet aimé est-il privé ?

Dans une nouvelle d’une beauté parfaite, Louise Leclercq, Verlaine nous a peint, à sa façon, la société bourgeoise de Paris. Au premier abord, tout paraît très banal : il nous décrit un magasin quelconque de nouveautés, les bonnes gens qui en dirigent les affaires, avec une honnêteté et une exactitude irréprochables, leur fille saine, belle et bonne, l’enfant chérie de la maison. Mais on s’aperçoit bientôt que, dans ce cercle restreint, circule un large courant de vie profonde. Et par l’ingénuité de sa conception cette simple nouvelle prend les proportions d’un récit épique. Chaque personnage vit et respire dans son atmosphère personnelle, indépendant des autres ; les sentiments et les actions correspondantes atteignent leur maturité complète ; ce qui est vieilli se détache de son milieu sans laisser de lacune. Tout contact de la vie générale et de l’individualité, tout choc des individus entre eux est supprimé. Quand Louise, la jeune fille, quitte sa famille pour suivre son amant, le poète écrit simplement :

« Elle avait quitté ses parents sans un mot d’adieu, rien, rien et rien ! Ce n’était ni une fuite ni un départ. C’était une destinée qui allait où elle devait aller. Tout sentiment autre que l’amour était aboli pour elle. Son action n’était pas de la révolte, même instinctive, mais bel et bien la vie qui passait, la tirant à sa suite. »

Cependant, l’amour filial ne nous est point proposé comme une quantité négligeable dans ce monde-là. Seulement, il n’entre dans le cœur de la jeune femme qu’à son temps et sans être accompagné de repentirs superflus. Le sentiment du devoir nous apparaît comme un fruit, qui croît et mûrit d’après ses propres lois.

C’est là une conception toute païenne de la vie. La vie, suivant le poète, est bonne en soi ; elle aide chacun à son tour à conquérir sa place au soleil, et elle rejette comme une chose inutile le conflit des devoirs. À nous de lui laisser poursuivre sa route et de ne pas lui opposer une résistance folle. Alors, l’existence marchera d’un pas sûr et rythmique : elle sera complète en soi.

C’est de cette vie-là que le poète se sent exilé ; il peut la reconstruire, il peut essayer, grâce à son imagination, de modeler d’après cette conception ce qui l’environne ; mais tout cela ne ressemble en rien au monde qu’il voit devant lui. Et ce qu’il chérit dans cette patrie de son esprit et de ses vagues souvenirs préhistoriques, c’est qu’on y laisse libre jeu à la personnalité humaine, tandis que le cours général des choses y est fixé suivant une loi certaine.

Car le poète sent vivement le besoin d’une loi et même d’une loi sévère ; mais il ne veut pas se laisser forcer la main par elle, il veut l’accepter librement. Il est d’abord, et avant tout, un homme de l’âge d’or, un homme semblable à ceux dont parle Gœthe dans son Élégie romaine :

« Dans les temps héroïques, quand les dieux et les déesses aimaient encore aux cieux comme sur terre, le désir succédait au premier regard, et la jouissance au désir. »

Mais il est prêt à faire légitimer cet état de choses pour lui si naturel, à condition toutefois que la nature aura fait d’abord valoir ses droits. Il n’y a pas d’opposition pour lui entre la loi et la nature de l’homme ; l’une aide l’autre, mais la nature doit toujours aller devant.

Cette figure idéale de femme, qu’il nous a montrée dans Louise Leclercq, c’est pour le poète l’incarnation naïve de cette règle fixe de la vie, qu’il accepterait loyalement de tout cœur.

« Elle, c’est la bonne chrétienne, la mère par excellence, l’épouse aimante et la femme forte, en un mot l’unième sur mille. »

Verlaine ne l’a pas trouvée. Il est veuf.

Il ne comprend rien à notre société qui donne droit de préséance aux lois, et qui ne connaît point d’autre liberté que celle acquise par l’observation de ces lois. D’après lui, c’est le monde renversé, et voilà pourquoi l’opinion du monde lui est indifférente ; il est à mille lieues d’elle, il la trompe et il la méprise.

Il y a eu dans son existence un moment où il crut découvrir pourtant une certaine barmonie entre la société et sa nature. C’était dans les premiers temps de son mariage. L’amour d’une vierge l’avait fait réfléchir sur sa vie. Jusque-là il avait vécu à l’aventure. Qui donc, tant qu’il est jeune, irait penser à des rapports avec la société et le monde ? Et s’il a eu des parents attentifs à son bien-être, s’il a été entouré de la sollicitude d’une mère, il n’a guère eu besoin de se prémunir contre les attaques dans cette bataille de la vie. Éprouve-t-on du chagrin, – et une nature comme celle de Verlaine, ouverte à toutes les impressions, vibrante à chaque attouchement, a dû dès son enfance beaucoup souffrir, – on les considère comme une injustice du sort, et c’est un motif à faire des vers : on n’est pas encore parvenu à la triste expérience qui vous apprend que la fatalité n’existe pas en dehors de nous et que notre caractère lui-même est notre destinée.

Cependant, cette vie insouciante ne saurait durer. Un honnête homme, qui aime sincèrement, se pose d’instinct quelques questions au moment où il va entrer dans le mariage. Il ne peut s’empêcher d’avoir le sentiment de sa responsabilité, l’idée que le bonheur de sa vie désormais ne dépendra plus de lui seul. Et Verlaine, qui, dans son extase, croyait voir les sept cieux que lui ouvrait la petite main de la femme adorée, a certainement fait de son mieux et avec toute la probité possible pour se plier à ce que ce nouveau monde des amours légitimes exigeait de lui.

Alors, – pour la première fois peut-être, – lui est venue la conscience de sa diversité d’avec la société ordinaire et de son isolement spirituel. « C’est de là que date ma blessure, » dit-il de son mariage dans son autobiographie (en citant Baudelaire). Il espéra pendant quelque temps que la femme qui lui avait donné l’avant-goût du ciel puiserait dans son amour assez d’énergie pour le conduire sûrement à travers la vie. Mais cette conviction s’ébranla et soudain il eut le pressentiment d’un péril qui s’approchait.

À la veille de rompre irrévocablement avec la société, il écrivit les chansons qui se trouvent au commencement des Romances sans paroles. Ce ne sont pas les plus beaux vers qu’il ait faits, mais ils sont uniques dans son œuvre, uniques aussi peut-être dans la littérature française par le charme immédiat qu’ils exercent sur l’auditeur, sans qu’ils lui laissent le temps de s’en rendre pleinement compte. C’est le vrai Verlaine, et le poète entier qui parle dans ces créations exquises ; il ne pense qu’à lui et à ses sensations confuses ; rien, mais rien absolument, ne vient se placer entre le poète et nous. C’est du Verlaine d’avant la chute.

Je le vois d’ici, à ce moment décisif de sa vie, comme s’il était devant moi, berçant sa rêverie voluptueusement triste au souvenir de la musique qu’il vient d’entendre. La petite femme, encore chérie un peu, vient de jouer quelques-uns de ses airs favoris ; elle a quitté la chambre, mais le piano reste ouvert. Il semble que des ombres de sons voltigent dans l’appartement, et ces fantômes vagues se dessinent devant l’esprit du poète et prennent une voix, ah ! bien silencieuse, mais plus pénétrante que la musique entendue. Et c’est comme si cette voix en allée, qui parle encore, était l’emblème du passé, qui est resté pour bercer dans ses bras son âme endolorie. Pourquoi ne saurait-il durer, ce passé irrévocable ? Ah !mourir au balancement de ces sons évanouis en pâles visions, sur l’escarpolette des heures fugitives, berceuses ailées du repos éternel !

Mais voici qu’arrive déjà l’avenir ; il le touche presque de la main, et le poète n’ose pas regarder devant lui :

Il pleure dans mon cœur

Comme il pleut sur la ville.

Quelle est cette langueur

Qui pénètre mon cœur ?

. . . . . . . . . . . .

C’est bien la pire peine

De ne savoir pourquoi,

Sans amour et sans haine,

Mon cœur a tant de peine.

Il m’est presque impossible de m’arracher à cette période de la vie du poète. Comment affirmer qu’il n’aurait pu y avoir un développement graduel et harmonieux de son talent et de son caractère ?

Mais les circonstances s’y opposaient, les fatales circonstances ; elles brisèrent impitoyablement les liens qui l’attachaient à une vie régulière et le poussèrent de toutes leurs influences malignes dans une direction extrême. La guerre de 1870 et la Commune troublèrent définitivement le calme dans la petite famille du poète, et le forcèrent à se réfugier à l’étranger. Sa femme ne l’y suivit pas ; elle avait séparé son sort du sien. Un jeune homme, d’un génie violent, qui touchait presqu’à la folie, – j’ai nommé Arthur Rimbaud, – avait pris dans le cœur du poète la place qui avait appartenu à l’épouse et à l’enfant. Et ces deux natures exagérées, Verlaine et Rimbaud, rivalisaient à qui surpasserait l’autre dans les excès d’une vie déréglée… La fin de cette liaison fut marquée dans l’existence du poète par une terrible déception et une humiliation profonde.

Il faut détourner son regard de ces misères inhérentes à l’humanité et qui s’attaquent toujours aux plus faibles, aux meilleurs peut-être d’entre nous…

Faible, Verlaine l’était, mais il avait aussi cette force de résistance qui paraît être donnée aux faibles ; il y avait en lui un principe indomptable de vie vivante et créatrice, et ce principe le sauva au milieu de la honte où il était plongé.

Il se réfugia dans la foi catholique : il déposa aux pieds du Sauveur toutes les passions qui le tourmentaient.

Son cœur agité et meurtri avait donc trouvé le repos qu’il cherchait ? Plus encore, l’idéal dont il avait porté jusque-là en lui l’image confuse, l’idéal d’une règle parfaite, se révélait à lui sous les traits de la Mère des croyants : une loi d’amour qui, dans sa grande harmonie, absorbe toutes les dissonances de l’individualité, pourvu qu’elle veuille se livrer à sa direction.

On dirait presque que, pour des natures sensuelles comme celle de Verlaine, l’Église catholique incarne le mieux l’idéal de la vie païenne, si elle n’avait un petit défaut : son manque de réalité.

Dans la solitude, où chacun se bâtit le monde à sa guise, Verlaine pouvait être bon catholique, mais même là, si, je ne me trompe, sous le sérieux de la piété véritable se mêlait déjà soit quelque emphase, soit un grain de gaminerie, qui ni l’une ni l’autre ne pouvaient passer tout à fait pour des ingénuités. Lorsqu’il revint à Paris, ce qu’il y avait d’artificiel se démasqua. Il lui était impossible de tenir à la longue son âme dans cet équilibre instable, et comme il avait cherché son salut dans un renoncement absolu à tous les désirs, il lui fallut bien tomber et retomber parfois dans l’extrême opposé.

Et Verlaine, pauvre Saturnien, goûtant au fruit défendu, se débattant contre la tentation, mais toujours ressaisi malgré lui, donna au monde, se donna à lui-même, le spectacle des plus terrifiantes secousses morales.

Et ce fut une fureur de se perdre dans l’assouvissement de ses désirs brutaux, – oh ! l’orgueil et le triomphe d’oser être ainsi devant les regards des hommes ! – Et en même temps ce fut un effort profondément sincère, qui voulait être cru sincère, pour atteindre les hauteurs du renoncement au sein de la volonté divine.

Son caractère avait divorcé d’avec lui-même.

Est-ce que l’unité, cependant, n’existerait pas, grâce à la conscience même qu’il a du divorce de sa personnalité ?

« Mais elle y est, l’unité de pensée ! proclame le poète dans un des rares passages où il parle de lui en prose, d’une manière directe ; elle y est au titre humain, au titre catholique, ce qui est la même chose à nos yeux. »

L’homme, en ces lignes, prend le pas sur le catholique ; gardons-lui sa place.

Son dernier volume de vers, Bonheur, me paraît être un essai pour réunir les éléments discordants de son caractère. Est-ce que je vois juste ? Est-il possible que cette blessure se ferme, que cette existence répare le tissu rompu, grâce à la force de guérison et de renouveau que donne la véritable vie !

Mais d’où me vient cette sollicitude ? Et les vers seuls du poète ne me suffisent-ils pas ?

Comme si, dans le poète, on pouvait jamais oublier l’homme !

Être poète, c’est être une puissance, et cette puissance vient de l’âme. Tandis que l’artiste nous promène dans des décors de la vie, le poète se donne exclusivement lui-même et, dans le cours de son existence, il devient lui.

Mais quelle va être mon impression sur l’homme, sur Verlaine, quand je vais me trouver devant lui ?

J’ai tâché de me préparer à cette entrevue en me le représentant d’abord comme guidé par l’instinct plutôt que par la raison ; ensuite, je me suis efforcé de compenser la faute commise en cherchant une intention rationnelle à ce quele poète a voulu faire sans pouvoir y parvenir jusqu’ici.

La réalité sera différente, à coup sûr, de l’image que je me suis faite, mais c’est seulement en corrigeant continuellement ses impressions que l’on se rapproche de quelque chose qui ressemble à la vérité.

INTERVIEW

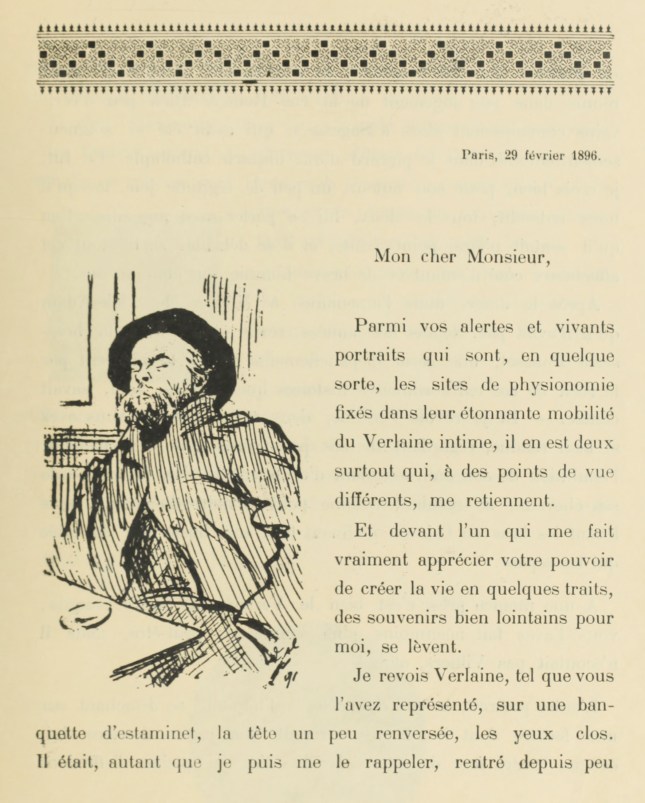

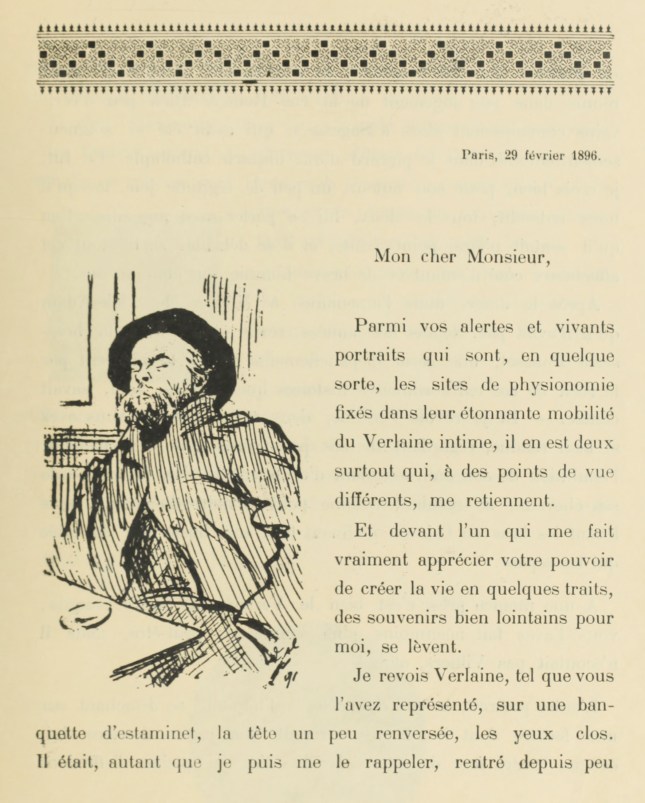

L…, qui devait donner au Figaro un article sur Verlaine, me permit d’assister à son entretien avec le poète. Nous le trouvâmes au café François Ier, vers les dix heures du matin, au moment où les cafés ont encore leur air de prosaïque propreté. La lumière tamisée, qui filtrait dans la salle oblongue, éclairait faiblement la figure hâve du poète qui nous attendait, le regard fixé sur l’invisible.

Le visage était flétri et fatigué. Son long carrick lui donnait l’air d’un pauvre vieux chanteur des rues, exposé depuis des années au vent et à la pluie ; un chapeau mou usé couvrait son crâne chauve. Toute cette mise donnait l’impression d’une physionomie de bohème qui vit dans son rêve sans se soucier de ce qui se passe en dehors de lui. Seul, un foulard de soie jaune au cou éclatait comme une note gaie et troublante de gaieté dans la gamme grise de son extérieur morne.

Un vague sourire de bienvenue passa sur ses traits vieillis lorsqu’il nous vit arriver.

Oh ! l’étrange mobilité de cette physionomie ! Cinq minutes ne s’étaient pas écoulées qu’une variété étonnante de sentiments étaient déjà venus y marquer leur empreinte, tout en lui laissant son ton dominant de tristesse vague ; tel l’effet sombre d’un paysage mis en relief par des ombres de nuages qui fuient sous la pluie et le vent. Tantôt le front du poète se renflait, les narines palpitaient et le malin satyre apparaissait, avec des yeux tirés aux coins, qui appellent la jouissance. Tantôt ses sourcils se fronçaient, le regard indiquait la colère, la main frappait la table, la voix avait des éclats de tonnerre – pour se changer en un rire franc qui se modérait tout à coup et passait, par une transition subtile, au sourire timide d’un enfant qui craint la punition. Car il y avait un côté enfantin dans ce visage de vieux pécheur, et ses gestes nerveux étaient ceux d’un gamin qui ne se sent pas à son aise et tire ses habits. Puis c’était un tantinet d’affectation qui perçait dans ses manières, ou une teinte légère de blague, qui se figeait dans l’expression d’ennui d’un homme qui ne se soucie plus de rien au monde. Et cette dureté des traits se fondait dans les brouillards d’une mine distraite qui regarde l’espace sans rien voir.

La façon dont Verlaine accueillit les nouveaux venus fut d’une parfaite bonhomie : c’était la bienveillance affectueuse avec laquelle on caresse un chien étranger.

Il n’y avait, à coup sûr, rien d’apprêté ni de conventionnel dans cet homme, soit dans ses paroles, soit dans ses manières. Il se laissait aller. Je ne sais pourquoi le premier sentiment que cet accueil fit naître en moi fut un mouvement de répulsion, ou plutôt une sorte de déception. N’en est-il pas presque toujours ainsi quand on arrive pour la première fois devant un chef-d’œuvre célèbre ? On est vexé qu’il n’ait pas quitté pour nous sa mise négligée de tous les jours, et qu’il ne nous reçoive pas avec un franc sourire de bienvenue. Or, le chef-d’œuvre est à sa place, au musée, depuis des siècles déjà, et à la longue il est devenu assez indifférent aux hommages ; peut-être même qu’il est lassé de toutes ces admirations passagères.

« Je suis gai, dit Verlaine, comme vous voyez, et je peux rire de bon cœur. Pourquoi le Figaro a-t-il dit récemment que j’avais la mine renfrognée ? Dans mon enfance, oui, j’étais sombre et ne me mêlais guère aux jeux de mes camarades ; Albert Millaud a dû probablement se rappeler ses souvenirs du collège où nous avons été ensemble. Mais maintenant tout cela a changé. Qu’y a-t-il de meilleur au monde que la gaieté ? »

Ceci était dit avec une intonation de voix si indécise qu’il semblait tenir aussi peu à son grief contre le journal qu’à sa réputation de gaieté.

L’interviewer profita d’une petite lacune dans la conversation pour sortir son carnet.

« Vous m’excuserez, n’est-ce pas ? dit L… J’ai noté quelques points sur mes tablettes. Dans vos vers, il est souvent question de loups. Ce sont probablement des souvenirs d’enfance de la Lorraine ?

– Non, dit Verlaine d’un ton très bref (sa jeunesse ne semblait pas être un sujet qu’il aimât à aborder). Si je ne me trompe, je n’ai vu des loups que bien plus tard, pendant mes voyages dans les Ardennes, un ou deux loups tout au plus. Pour des loups, ce qu’on peut appeler des loups, j’en ai vu de toute espèce et en grand nombre durant toute ma vie. »

Il n’y avait aucune amertume dans ces paroles : il semblait plutôt qu’il excusât la façon d’agir des loups.

« Et les circonstances au milieu desquelles vous avez été élevé ?

– Excellentes. » Le poète tira ces mots d’une distance infinie. « Mes parents avaient quelque fortune ; elle n’a pas duré longtemps entre mes mains. Peuh !

– Et de quoi avez-vous donc vécu, alors ?

– J’ai donné des leçons.

– Qu’est-ce que vous avez enseigné ?

– Après la Commune, j’ai donné des leçons de dessin en Angleterre. Plus tard, j’ai enseigné toute sorte de choses dans un pensionnat tenu par des prêtres.

– Et votre femme, où était-elle pendant ce temps ?

– Elle s’est remariée ; je n’ai plus rien à faire avec elle. Mon seul désir est de revoir mon fils.

– Il ne peut pas être indiscret de vous faire une question à propos d’une chose sur laquelle vos vous êtes prononcé vous-même dans vos poèmes, sans la moindre réticence. Votre condamnation… »

Verlaine tambourinait très doucement de la main sur le marbre de la petite table.

Soudain, à la demande proposée, le poète leva la tête ; un éclair passa dans ses yeux ; mais ce ne fut qu’un instant : son visage reprit presque aussitôt son impassibilité, et l’on sentait que, derrière cette expression vague des traits, il cachait la blessure de son âme toujours saignante.

« Ah ! l’histoire fatale ; nous nous étions querellés… j’étais furieux et… – alors, il alla chercher du secours ; – laissé seul, je bus verre sur verre, je me soûlai jusqu’à en devenir fou de rage. Lorsqu’il revint, hors de moi, je le menaçai de nouveau… – Des gens vagues s’emparèrent de moi… »

Pendant le récit de ses malheurs, les doigts du poète allaient et venaient, dessinant des gestes en l’air, nerveusement, pour suppléer aux lacunes.

« Le château où l’on m’enferma fut un véritable asile, après toutes les souffrances des anciens temps.

Le directeur vit bien que j’avais agi par folie, et me traita d’une façon convenable. Il me prêtait des livres, un Racine, un Shakespeare ; j’ai pu y travailler et même refaire mon éducation, qui avait été un peu négligée par ma propre faute. »

Voulant réparer l’indiscrétion de sa dernière question, en montrant son respect pour le grand talent de l’artiste, L… continua :

« Je crois que le fait est unique dans l’histoire littéraire. On n’a jamais vu un poète, comme vous, arrivé à un certain point de sa carrière, se poser un programme de travail, le communiquer an public, puis l’exécuter fidèlement. N’est-ce pas ? Vous avez dit : désormais, mon œuvre se divisera en deux parties ; je publierai une suite de poésies qui glorifieront la foi et tout ce qu’il y a de meilleur dans l’homme, et en même temps, parallèlement à cette série de poèmes, j’en donnerai une autre qui peindra dans toute leur vérité les excès des passions humaines. Vous avez réalisé ce que vous vous êtes proposé en écrivant Amour, puis Parallèlement, qui donne la face opposée ; enfin vous venez de publier Bonheur, où, en rétablissant l’équilibre rompu par Parallèlement, vous avez de nouveau cherché à donner une saine et bonne théorie de la vie. Une persévérance de programme aussi caractérisée témoigne d’une grande énergie morale.

– C’est de la sincérité, pas autre chose, » dit Verlaine ; et il parut chasser de la main un brouillard qui flotterait devant ses yeux. « J’ai eu vraiment la foi, pendant les années passées loin de Paris, après mon malheur ; je me sentais pur, j’étais chaste ; j’avais le bonheur et la santé. Nulle mauvaise pensée ne me venait. Mon esprit était calme et c’était une sensation presque physique. Il me semblait que je portais sans cesse du linge propre et neuf. Je m’étais attaché à un de mes élèves, il me remplaçait mon fils ; j’étais pour lui un père et un frère aîné. Pourquoi tout cela n’a-t-il pas duré ? Il paraît que la fatalité ne l’a pas voulu ; tout a tourné contre moi ; ce que j’aimais me fut enlevé par la mort, ce qui me retenait à la vertu s’est rompu comme un lien qui casse. » – Cette allusion à la mort de sa mère et de son jeune ami fut faite rapidement ; tel quelqu’un qui se hâte de passer sur une surface fragile qu’il entend craquer sous ses pas. – « Ensuite, il y eut des débats mesquins, soulevés je ne sais par qui, à propos d’intérêts qui me touchaient. Il me fallut venir à Paris pour trouver de quoi vivre, et, arrivé là, j’ai fait le plongeon. Ç’a été la grande dégringolade ! »

Ces derniers mots furent prononcés d’un ton très doux, légèrement ironique ; pas un grain de mélancolie dans l’inflexion de la voix : c’était le satyre plutôt qui apparaissait aux coins de la bouche et au retroussis des lèvres ; et, en même temps, on ne pouvait se défaire de l’impression que des ombres de souvenirs, mais des ombres seulement, glissaient sur les traits flétris du visage impassible.

L… ouvrit de nouveau son carnet.

« Il y a encore une question que je voudrais bien vous faire, dit-il. Vous avez renouvelé le vers français, n’est-ce pas ? en variant la dimension des vers, en déplaçant leur césure, en remplaçant parfois la rime par la simple assonance. Qu’est-ce que vous pensez maintenant de toutes ces réformes ? Est-ce que vous leur donnez une grande valeur ?

– Ah ! je ne l’ai pas fait exprès, – et souvent oui, je l’ai fait exprès, » dit Verlaine en se reprenant avec l’ingénuité d’un grand artiste qui livre ses secrets. « J’ai voulu faire comme dans les livrets d’opéras, où des vers longs alternent avec des vers brefs, suivant que la musique et la déclamation l’exigent. Je dois aussi beaucoup à l’exemple de Mme Desbordes-Valmore ; sa poésie, un peu naïve sous le rapport de la forme, je l’avoue, a eu une grande influence sur mes façons de penser et d’exprimer mes sentiments dans ma seconde période. Car j’attache très peu d’importance à tous ces petits artifices de style et de versification. C’est bon pour les commençants. Eh ! je ne veux pas dire que, à présent encore, je ne les emploie pas de temps en temps, mais au fond ce ne sont que de petites « canailleries. » Comme je l’ai dit dans Bonheur, et comme je le répète à qui veut l’entendre : il n’y a rien au-dessus du bon vers français classique, qui est bien plus expressif et bien plus souple qu’on ne le croit d’ordinaire. Je suis pour la tradition saine et virile, moi. » – Le poète s’était tout à fait tiré de sa torpeur ; il frappa le marbre fortement pour donner de l’accent à ses paroles.

« Bonheur n’est pas un livre facile à lire : c’est un livre dur, mais on sent que la vie a passé par là. Il n’y a pas une page de ce livre qui n’ait été vécue. C’est là que je termine la confession que j’avais à faire au monde : j’ai soulagé mon cœur et je me sens libre, à présent, d’agir à ma guise. Je vais entreprendre une œuvre nouvelle. Que sera-ce ? Du théâtre ? Ce n’est pas impossible. Ah ! si je pouvais compter sur quelques années de bonne santé ! Mais je suis malade, et puis j’ai mes passions qui ne m’abandonnent pas. »

Puis il ajouta : « Je vous demande pardon, mais permettez-moi de prendre congé de vous pour aujourd’hui. Au revoir. »

Et le poète s’en alla, traînant sa jambe malade, en homme brisé par la vie.

« J’ai mon article ; je le vois complet devant moi, dit L… en prenant mon bras pour quitter le café. Savez-vous, je n’ai pas osé faire toutes les questions qui me brûlaient les lèvres. Il y a des vers énormes dans ces poésies de Verlaine, qu’avec toute mon expérience de boulevardier je n’arrive pas à comprendre. Il y a là des abîmes de perversité, dont j’aurais été bien curieux de l’entendre parler. Par exemple, que dites-vous de ce vers… Mais non, ne creusons pas ces choses-là en plein midi, – il est vrai que, le soir, ce serait encore plus dangereux, n’est-ce pas ? Laissons-les donc simplement de côté. »

Voir un poète se soumettre aux tortures de l’interview, l’entendre avouer ses secrets intimes, comme des affaires de tous les jours : voilà une espèce d’humiliation, même pour celui qui ne fait qu’assister au spectacle, parce que tous, quelque petits que nous soyons, nous avons part à cette humanité torturée pour le plus grand plaisir du public. Et pourtant, je sentais confusément que sous cette humiliation de l’homme il se cachait quelque chose de très grand qui passait les bornes de mon esprit. Oh ! l’humble résignation du poète ! Témoin de cette scène, avais-je éprouvé quelque déception ? Oui ; et, cependant, j’eus plutôt le sentiment d’être porté par un pouvoir mystérieux.

« BONHEUR »

Je vais relire Bonheur, ce livre dur, comme dit le poète. Je sais maintenant que c’est le dernier mot de sa sagesse et qu’on y trouve la clef de sa personnalité.

Il me semble voir au seuil du livre ce même mot où se résumait mon impression de l’entretien auquel j’avais assisté : Résignation.

L’ordre de la nature inspire de la confiance au poète.

Laissez-la faire, la nature, et elle fera bien.

Or la nature est simple . . .

Elle procède avec douceur, calme et lenteur.

Ne demandons pas trop à la vie ! Qui sommes-nous donc pour poser des conditions ? Nous n’arrivons à notre valeur qu’en nous soumettant au grand tout. N’attachons pas trop d’importance à nos vues particulières, à nos haines, à nos amours. Déposons le fardeau de nos griefs, laissons-les là, et livrons-nous aux flots de la mer du Renoncement suprême.

Toutefois, il ne faut pas oublier les symboles, qui nous consolent parmi les épreuves de la voie douloureuse que nous suivons sur terre : le symbole de l’incarnation de Dieu, le symbole de la Cène, par lequel nous participons à son corps divin. Ce ne sont pas les symboles seuls qui nous maintiennent dans la bonne route, mais aussi toutes les pensées pieuses qu’ils suggèrent en nous. En sanctifiant notre corps, ils assujettissent les passions de la chair à notre volonté. Oui, ils font de notre chair l’armure par laquelle nous nous défendons contre les coups du Malin ; peut-être que nous sentons encore les blessures, même à travers cette cuirasse, mais nous ne craignons plus les attaques ; et nous marchons d’un pied sûr, pleins d’une respectueuse piété, sur la route que nous avons choisie de notre plein gré.

Avant tout, soyons simples dans nos actions et dans nos pensées ; qu’il n’y ait en nous que pardon et amour.

Et, porté par ce courant, le fleuve des vers de Verlaine se perd au sein de l’éternité.

On se tromperait fort, en croyant n’avoir affaire là qu’à des lieux communs de morale facile, et qui coulent mollement des lèvres d’un prédicateur populaire. C’est la confession d’une âme que nous entendons, et tout ceci a pour le poète un sens tout à fait personnel. Ce livre de la résignation a été pour lui, qui l’a vécu, un livre dur à faire ; sa vie a passé par ces feuillets intimes, et il en est resté quelque chose à leurs marges. Que le fleuve est calme dans sa marche majestueuse ! Mais regardez de plus près : voyez les tourbillons de ses flots, ses gouffres à peine entraînés dans le mouvement général, ses courants profonds en sens inverse ! Ce livre a une vie individuelle, comme tout ce qui est vivant.

Les paroles de pardon ne sortent pas naturellement du cœur du poète : loin de là, elles lui sont arrachées par une force qui le contraint et qui le fait souffrir :

Le pardon des offenses

Comme un déchirement.

Il aimerait bien à se venger, quand il pense à ce que son existence aurait pu être, si, à l’heure du péril, une main amie s’était tendue vers lui pour le sauver, quand il se souvient que celle dont la place était à ses côtés l’a persécuté, l’a trahi, l’a poussé du pied dans l’abîme. Sûrement le temps de la vengeance arrivera : et cet espoir seul le soutient encore. Mais il préfère renoncer à cet appui des heures mauvaises, il se dépouille de sa haine et de sa fierté :

L’abandon des vengeances,

Comme un délaissement.

Alors seulement, il flotte en plein courant sur les eaux de la pitié et du sacrifice :

Boire la bonne honte,

Être toujours plus doux.

Jusqu’à ce qu’un nouvel écueil lui barre sa route et que le poète s’agite et résiste pour, à la fin, courber la tête en reconnaissant dans la main même qui lui envoie des épreuves le pouvoir divin qui veut son salut. Puis encore…

Car ce « bonheur-ci » est troublant et il finit par nous inquiéter, nous les spectateurs qui aurions voulu en être témoins. Soudain vient la rafale qui met à nu les profondeurs de l’âme et qui fait déborder les flots tumultueux des passions.

On croirait que la tempête s’est emparée de ce cœur et souffle des quatre coins ; puis tout à coup le calme complet ; encore quelque léger frisson peut-être à la surface ; mais ce sont des vagues qui ne sont pas encore rentrées dans l’ordre, et c’est fini.

Partout de ces contrastes dans ce livre. Voici quel avenir il ouvre à un jeune ami :

Soyons tout l’un à l’autre enfin ! et l’un pour l’autre

En dépit des jaloux, et de nos vains soupçons

À nous et cette fois, pour de bon, renonçons

Au vil respect humain où la foule se vautre,

Afin qu’enfin ce Jésus-Christ qui nous créa

Nous fasse grâce et fasse grâce au monde immonde ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Qu’ils entrent dans ma joie, et goûtent mes louanges ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Et voilà pourquoi les anges et les archanges

S’écarteront de devant Moi pour avoir admis,

Purifiés de tous péchés inévitables

Et des traverses quelquefois épouvantables,

Ce couple infiniment bénissable d’Amis. »

Ainsi, dans l’extase d’avoir découvert enfin le compagnon qui prend part à son âme, il dispose d’avance des places d’honneur au Paradis, et elles semblent à peine leur suffire.

Tournons le feuillet, et à propos du même jeune homme nous lisons :

Rompons !…

… Amitiés d’ennuis et de débats…

Ô pour l’affection toute simple et si douce

Où l’âme se blottit comme en un nid de mousse !

Et fi donc de la sale « âme parisienne » !

On dirait presque que, dans l’œuvre de Verlaine, les poèmes qui vont le plus loin en perversité, sont encore rassurants en comparaison de l’équilibre d’âme que Bonheur préconise. On sait que là, l’extrême limite est atteinte ; et voici qu’au milieu de la tranquillité on craint un bouleversement. Un livre très dur, ce Bonheur ! Dans sa naïveté apparente, il est bourré d’énigmes et de trahisons, comme les abîmes de la mer, comme le cœur d’un enfant.

Et dans tout cela, au milieu de cette confusion, je ne sais quelle impression résignée ; elle est dans ce livre, le visage troublé, les yeux hagards, à vrai dire, mais elle y est, la Résignation !

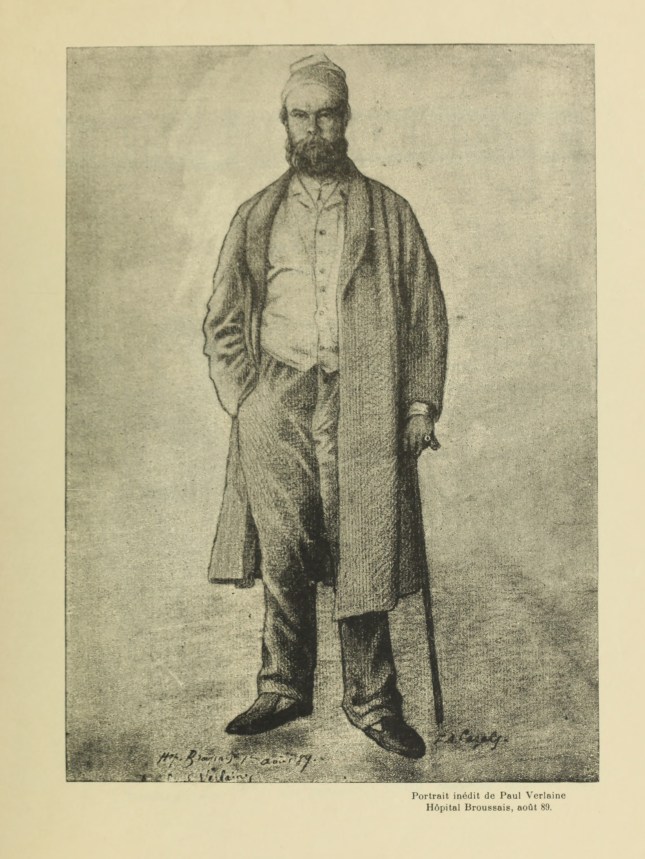

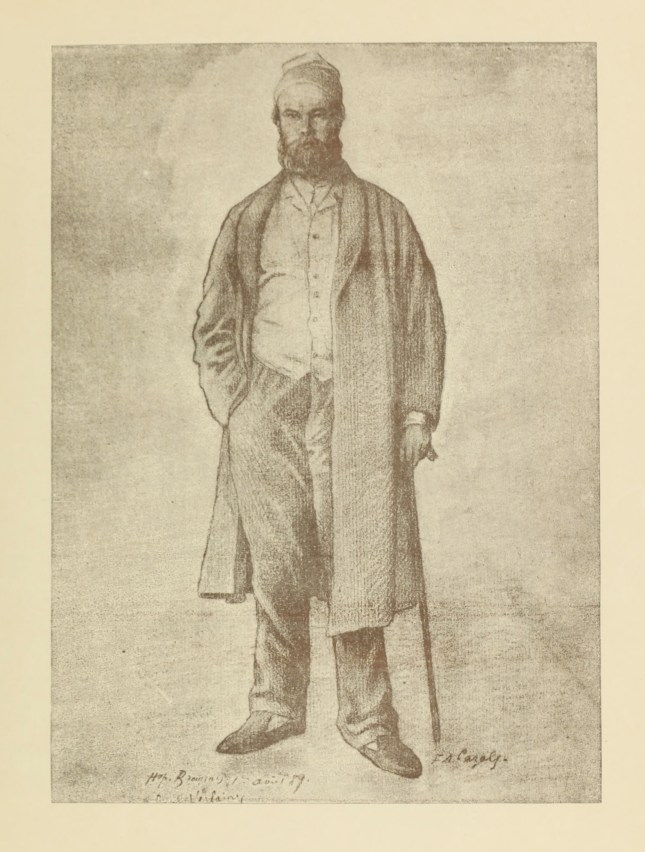

UN DIEU EN EXIL

Sur l’asphalte du trottoir, Verlaine marchait péniblement et la lumière diffuse du soir éclairait en haut relief sa figure douloureuse. Au milieu du boulevard désert, on le reconnaissait de loin. Les yeux à demi fermés, la jambe traînante, tâtonnant du bâton, qu’il tenait d’une main tremblante, comme un aveugle à la recherche de son chemin, il ressemblait à un vaincu de la vie, qui poursuit sa route solitaire, dédaigné du monde et le dédaignant à son tour. Soudain, il s’arrêta ; d’une main il fit son geste coutumier de saisir ses vêtements, de l’autre il dessina vaguement avec sa canne un demi-cercle sur le trottoir. Ses yeux s’ouvrirent ; sa bouche prononça quelques paroles inarticulées, et c’était comme s’il préparait une allocution à un auditoire invisible.

« Cher maître, voulez-vous dîner avec nous ? Nous serons dans un endroit tranquille avec Marcel Schwob et Cazals, et nous pourrons causer tout à notre aise.

– C’est convenu ; mais je me sens assez mal disposé aujourd’hui, répondit Verlaine en sortant de son rêve. J’ai eu des chagrins ce matin.

Gueuse inepte, lâche bourreau.

Horrible, horrible, horrible femme !

Tristes querelles ! J’ai cherché à me distraire :

Ah, si je bois c’est pour me soûler, non pour boire ! (1)

Oui, sans doute, j’irai avec vous. Nous tâcherons d’être bons amis, et de nous amuser. Car, hors l’amitié, il n’y a point d’amusement. »

Le regard qui accompagnait ces paroles était affectueux, mais les paroles elles-mêmes sonnaient un peu creux, comme un vieux souvenir vaguement rappelé pour le besoin de la cause.

« Vous savez que je suis hanté ces jours-ci par une image terrible. Je ne peux pas m’empêcher de penser aux personnages du roman de Huysmans, Là-bas. La messe noire, la souillure de l’hostie, et puis le chanoine Docre, qui dit la messe de Satan pour les fidèles du Diable ! Quel homme, ce chanoine Docre ! »

Verlaine ne faisait que répéter ce mot ; évidemment l’étrange sonorité du nom l’attirait. « Le chanoine Docre ! » Il s’arrêtait pour jouir plus à son aise de toutes les images que cette combinaison de sons évoquait. Et la scène nocturne de la messe diabolique avec sa liturgie sacrilège se déroulait devant son imagination. Le poète s’amusait comme un enfant qui regarde des estampes pleines d’horreurs. « Le chanoine Docre ! » et il frappait le pavé du bâton pour exprimer sa joie.

Tout à coup, le visage changea d’expression ; les traits sur lesquels une lueur de volupté avait glissé l’instant d’auparavant devinrent rigides ; la main, qui venait de caresser sa moustache, se dressa en un geste sévère.

« La messe ! Penser que, durant les siècles passés, le même culte a été célébré, toujours invariable, et qu’il se maintiendra sans changement jusqu’au dernier jour ! Tout passe ; seule, cette parole restera, comme elle a été instituée dès le commencement. De toutes les parties du monde cette voix s’élève, partout la même, avec son sens inexhaustible, que tous les siècles à venir sont incapables d’approfondir. Ceci restera ; ceci est inébranlable. Les paroles de la messe sont gravées sur un airain que l’éternité même ne saurait entamer. »

Nous étions arrivés près du Panthéon ; de rares passants troublaient l’aspect inanimé de la rue et nous ne perdions rien des paroles que le poète murmurait, comme une litanie récitée pour se confirmer dans de bonnes pensées.

Mais, secouant la tête, il poursuivit d’un autre ton, en reprenant le fil de ses idées premières :

« La messe noire ! Mais la vraie messe de Satan est la messe dite par un prêtre qui n’y croit point. Le chanoine Docre prouve précisément sa croyance à la vertu de la messe par la peine qu’il prend pour rendre les paroles de l’office sacrilèges. Le chanoine Docre ! »

Et le jeu subtil de l’imagination du poète lui suggérait de changer de rôle avec le serviteur de Satan.

« Il n’existe pas de péché que je n’aie commis, dit-il fièrement, et sa tête se releva. Tous les péchés capitaux, je les ai commis en pensée et en action ! Un véritable damné. Seulement, – et un vague sourire illumina ses traits qui ne pouvaient garder longtemps leur expression tragique, – seulement, je ne crois guère qu’on puisse m’accuser de simonie. » Il jouait avec cette nouvelle idée. « Cela aurait été gentil, n’est-ce pas ? si j’étais devenu prêtre et si j’étais monté de degré en degré jusqu’à être archevêque de Paris, grâce à la simonie, s’entend, point pour mes vertus, naturellement. Ah ! je n’aurais pas eu de repos que tous les quartiers de la ville n’eussent leurs évêques : Paris vaut bien cela ! La bonne idée, hein ? et les beaux noms ! Évêque de Grenelle, évêque de la Villette, évêque de Batignolles, évêque du quartier Latin ! Quelle drôle de Table Ronde, et comme elle serait animée ! Vous verrez, cela se fera. »

Et le poète riait encore, en entrant dans la petite salle isolée du restaurant, où quelques-uns de ses amis s’étaient rassemblés. Mais ses pensées s’en retournèrent bientôt à la célébration de la messe.

« Tout est sublime dans cette liturgie, dit-il ; pas le moindre acte qui n’ait sa raison mystique. Le prêtre lève la coupe des deux mains et, par ce geste, il veut réunir tous les hommes pour les faire participer à l’acte sacré : il n’exclut personne. Le protestant ne fait usage que de la main droite pour porter la coupe à ses lèvres, comme s’il voulait dire : « Allez-vous en, pécheurs, vous n’avez rien à faire ici. » Au contraire, le prêtre de Satan prend la coupe de la main gauche ; il ne remplit son ministère que pour les pécheurs, le chanoine Docre ! »

Mais Verlaine, cette fois-ci, ne donna pas dans la diversion, que ce nom semblait généralement provoquer chez lui.

« Comme je hais tout ce qui est janséniste, ou protestant, mesquin, en un mot ! Vouloir rapetisser la nature humaine, m’enlever, à moi, la suprême jouissance de la communion ! de la communion par laquelle je participe au corps de Dieu ! Quiconque croit que ma foi n’est pas sincère ne connaît pas l’extase de recueillir dans son corps la chair même du Seigneur. Pour moi, c’est un bonheur qui m’étourdit : c’est une émotion physique. Je sais trop bien que j’en suis indigne : il y a plus d’un an que je n’ose plus aller recevoir l’hostie. La dernière fois que j’ai communié, je me suis senti un instant pur et lavé de tous mes péchés, et le soir même… Non, non, j’en suis indigne. »

Un sourire voluptueux illumina la tristesse du visage ; mais Verlaine, d’un mouvement de la tête, rejeta la tentation et de nouveau les traits reprirent leur expression sérieuse et vague.

« Si Jésus avait été un homme, il ne pourrait rien pour moi. Comment me le représenter ainsi ? Comme un Boulanger en mieux ? Mais de quelle valeur ce fait là serait-il pour moi ? Pour me sauver de ma misère, j’ai besoin d’un Dieu, non d’une personne qui un jour a vécu sur la terre, et dont la vie peut se reconstruire à l’aide de documents vieux ou nouveaux. Ah ! niais, qui croyez que la figure de Jésus est renfermée dans le cadre de quelques méchants petits livres ! Croyez-vous donc que le christianisme est sorti des Évangiles ? Que c’est Jean, ce brave homme tourmenté par ses curieuses visions dans l’île de Patmos, qui a essayé de le lancer, ou Mathieu, cet honnête employé de douane ? Non, non, ce sont les pauvres femmelettes du peuple qui ont gardé fidèlement les souvenirs de la Passion et de la Croix ; c’est Néron, faiseur de martyrs, qui a sauvé la foi au Christ et qui en a fait une chose de douleur et de sang. Car pour moi Jésus est le crucifié ; il est mon Dieu parce qu’il a souffert, parce qu’il souffre. Je le vois devant mes yeux, couvert d’horribles blessures, suant l’angoisse suprême comme les petites femmes de Judée l’ont vu dans leurs jours.

Agenouillons-nous donc et croyons avec ces pauvres d’esprit. Le peuple sent simple et vrai. Là se trouve le sens commun.

Il y a des gens qui rêvent révolutions et horreurs parce que le peuple, de plus en plus, devient le maître. Bêtise que celle-là. Aussitôt que le peuple sera en état de dire son opinion vraie, il se montrera véritable conservateur. Il y a dans le peuple une grande force conservatrice et régénératrice, qui rattache le passé à l’avenir. Les gens vraiment sont portés pour la tradition. Nous assistons déjà au commencement d’une nouvelle période, qui tiendra les traditions en honneur. N’est-ce pas intéressant de remarquer que nous avons pour président de la république un Carnot, l’héritier d’un nom célèbre au temps de la grande révolution ? Après Napoléon Ier vient Napoléon III, et le grand Carnot engendre l’honnête ingénieur qui nous gouverne. Dans la vie, il n’y a rien d’autre que transmission, qu’hérédité, que tradition. C’est pourquoi, moi aussi, je suis pour la tradition. »

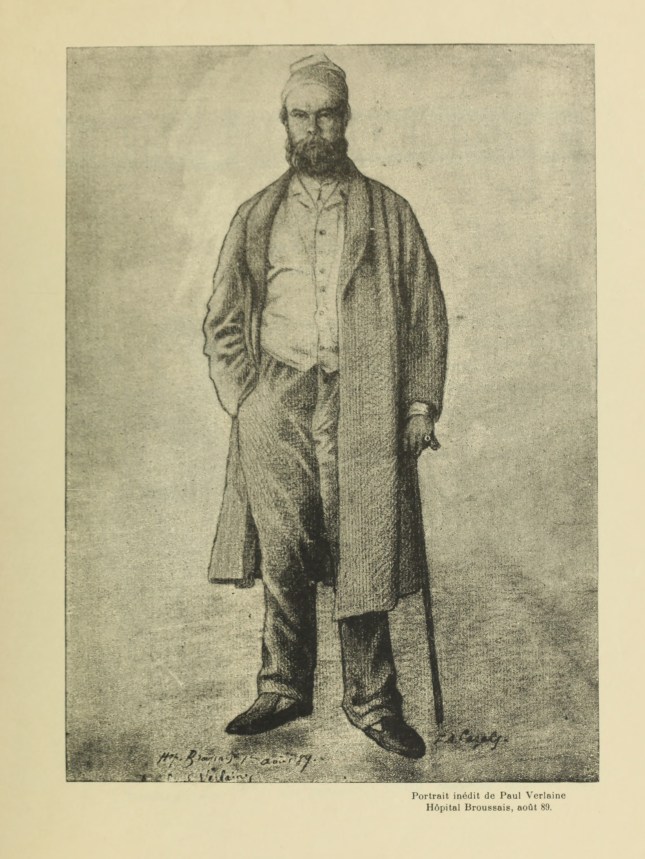

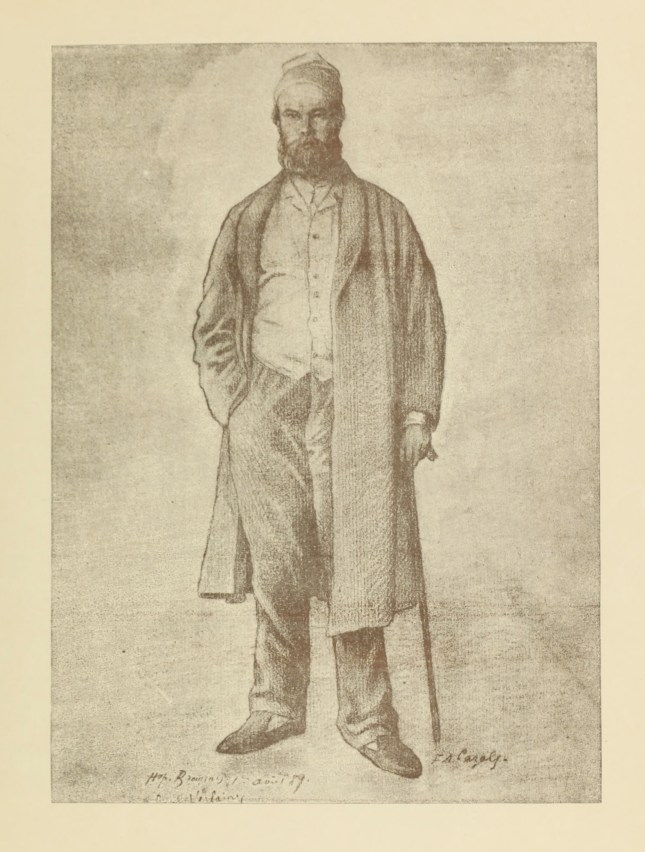

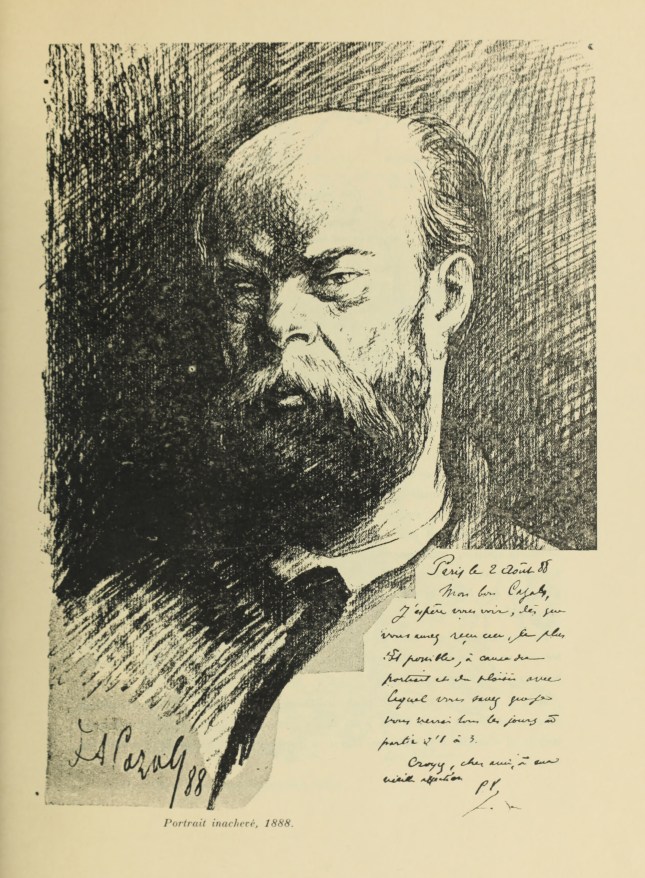

Sur ces mots, la tête inclinée du poète se redressa : les yeux regardèrent fièrement à l’entour, les veines du front s’emplirent. L’artiste, qui condamnait la poésie à la mode de nos temps et sa recherche de modèles étranges et étrangers, s’était réveillé en Verlaine, et l’homme qui ne voulait pas être une chose morte du passé pour la génération nouvelle parla en lui d’une voix haute et claire ; le philosophe, qui ne voulait pas qu’on négligeât ses leçons, entra en colère, et c’était le Jupiter tonnant, comme Cazals l’avait dessiné quelques jours avant, dardant son regard terrible sur Moréas. Seulement, c’était un dieu fulgurant, sur le visage duquel on lisait que, bon homme au fond, l’instant d’après il se chaufferait les mains à la chaleur qui se dégagerait de ses propres foudres.

« Je soutiens, dit-il, que Racine est le premier poète du monde. Quel génie comique dans ses Plaideurs ! Vous pouvez être assuré qu’il s’était nourri de la mœlle de Villon, de Rabelais et même d’Aristophane, si vous y tenez. Parlez donc d’un développement littéraire, qui, à travers le moyen-âge, va rejoindre le monde antique ! Allez voir d’abord chez Racine ! Est-ce que ses tragédies bibliques ne comptent donc pas ? L’esprit chrétien et l’art antique n’y sont-ils pas fondus ? Et quel grand souffle passionné, même dans Esther ! La petite Juive, perdue parmi les détours de l’immense palais, dans l’auguste présence du Roi des Rois, inaccessible au commun des mortels.

« Dans un palais, soie et or, dans Ecbatane… »

Comme c’est délicieux !

Ah ! j’en suis triste jusqu’aux larmes ! Cet homme unique n’a disposé que d’un nombre restreint d’expressions. Il est un peu maigre, Racine, pour l’oreille qui demande des sons pleins et fournis. S’il avait eu notre provision et notre choix de mots, que n’aurait-il pas fait ?

Shakespeare ! Pourquoi me lancer toujours ce nom ! Il a du talent, certainement ; qui dirait le contraire ? Mais ce Shake-pear, ce secoueur de poires, n’a pas attrapé le fruit d’or, le fruit unique qui l’aurait marqué pour être le premier génie du monde. Auprès de Racine, c’est un pédant, un janséniste !

– Mais cher maître…

– Je n’exagère rien, reprit Verlaine avec véhémence. Je ne veux rien dire de mal de son Othello, ni, pour ma part, de son Henri VIII, mais le nommer en même temps que Racine, lui, le cuistre, le sale gredin ! Je dis m… ! »

Et Verlaine fièrement passa les mains sur ses moustaches et sa barbe, comme s’il provoquait un ennemi invisible ; puis un sourire ironique très doux tira les coins de sa bouche et de ses yeux, et ce sourire, par une transition imperceptible, se figea dans l’abstraction morne de son visage douloureux.

« Cher maître, lui dit Cazals pour l’amener à un autre sujet de conversation, vous devriez nous lire de vos vers pour notre dessert. »

Et il lui tendit le livre de Jules Tellier, Nos Poètes, qui contient quelques fragments de l’œuvre de Verlaine.

Le poète feuilleta le volume sans mot dire.

Puis il se mit à lire la prière, tirée de Sagesse, dans laquelle il offre son corps et sa vie au Seigneur.

Ô mon Dieu ! vous m’avez blessé d’amour

Et la blessure est encore vibrante,

mon Dieu ! vous m’avez blessé d’amour.

Ô mon Dieu ! votre crainte m’a frappé

Et la brûlure est encore là qui tonne,

Ô mon Dieu ! votre crainte m’a frappé…

Noyez mon âme aux flots de votre vin,

Fondez ma vie au pain de votre table.

Noyez mon âme aux flots de votre vin.

Voici mon sang que je n’ai pas versé,

Voici ma chair indigne de souffrance,

Voici mon sang que je n’ai pas versé.

Voici mon front qui n’a pu que rougir,

Pour l’escabeau de vos pieds adorables,

Voici mon front qui n’a pu que rougir.

Voici mes mains qui n’ont pas travaillé,

Pour les charbons ardents et l’encens rare,

Voici mes mains qui n’ont pas travaillé.

Nous écoutions dans un profond silence les paroles du poète. Le geste de sa main exsangue suivait doucement la mesure lente du rythme, mais qui vibrait d’une passion extatique, et le regard immobile restait fixé sur la page ouverte :

Voici mon cœur qui n’a battu qu’en vain,

Pour palpiter aux fonces du calvaire,

Voici mon cœur qui n’a battu qu’en vain.

Voici mes pieds, frivoles voyageurs,

Pour accourir au cri de votre grâce.

Voici mes pieds, frivoles voyageurs,

Dieu de terreur et Dieu de sainteté,

Hélas ! ce noir abîme de mon crime,

Dieu de terreur et Dieu de sainteté,

Vous, Dieu de paix, de joie et de bonheur,

Toutes mes peurs, toutes mes ignorances.

Vous, Dieu de paix, de joie et de bonheur.

Vous connaissez tout cela, tout cela,

Et que je suis plus pauvre que personne.

Le ton de la voix baissait, baissait. La petite salle du restaurant, bien banale et toute nue, avec sa boiserie de chêne peint, comprimait les sons des paroles qu’on aurait voulu s’imaginer chantées en prière sous les voûtes d’une cathédrale. Et pourtant… oh ! le sentiment mélancolique épars dans l’atmosphère de la chambre, auréolant la simple table du restaurant, couverte des restes du repas, avec une lueur attendrissante, tandis que le poète assis disait sa confession de pauvre âme en peine.

Vous connaissez tout cela, tout cela,

Et que je suis plus pauvre que personne,

Vous connaissez tout cela, tout cela.

Mais ce que j’ai, mon Dieu, je vous le donne.

Tout à coup, une voix aigre cria : « Hé ! Verlaine, qu’est-ce que tu fais, là-bas ? Attends un peu, je vais apporter ma chaise et mon verre pour me mettre avec vous. » Un petit homme, haut en couleur, les yeux étincelants, entra dans la chambre en titubant légèrement, et quoique les autres convives ne le connussent guère, il se trouva à son aise en un instant, faisant mille questions, égrenant tout un chapelet d’anecdotes et se montrant bon camarade, quoique fâcheux.

Verlaine répondait aux épanchements de cœur du nouvel arrivé par une sorte de gaieté factice ; bientôt cependant il se tut et pour de bon. Son esprit était ailleurs ; il tomba dans une rêverie confuse, et ses pensées s’enveloppèrent de brouillards épais. Son voisin seul l’entendit murmurer : « Quand on mène une chienne de vie comme la mienne, il faut avoir des amis partout, et des amis bien étranges, ne fût-ce que pour couvrir ses derrières. » Et ce mot, avec sa perspective infinie de misère, ne fut que la transition à ces dernières paroles : « Si j’avais assez d’argent pour pouvoir vivre, je ne sortirais plus de mon fauteuil, mais je rêvasserais tout le temps, les jambes étendues devant le feu. Travailler, causer avec les gens, je déteste ça… – M… ! – Mais je suis pauvre, voyez-vous ! »

La voix du poète se perdit dans cette plainte :

Et que je suis plus pauvre que personne.

Vous connaissez tout cela, tout cela.

TRISTESSE

Cette nuit, après avoir pris congé de Verlaine, j’ai eu des idées noires. Je me suis promené sur les quais de la Seine ; le ciel était sombre, la rafale me cinglait le visage ; de temps en temps, on ne voyait rien devant soi, mais c’était là le moindre de mes soucis. J’étais poursuivi par le titre que Henri Heine a donné à un de ses livres : les Dieux en exil, un nom étrange, hautement significatif.

Nous savons tous que les dieux, lors de la ruine du paganisme, se réfugièrent sous terre pour y habiter avec les gnomes et les démons. On dit aussi que, dans cette société, ils prirent quelques traits de caractère à leurs nouveaux camarades.

Figurez-vous qu’Apollon, le dieu de la lumière et de la poésie, – car lui aussi a dû subir cette humiliation, – revoit par une grâce spéciale, après des siècles d’absence, la splendeur du ciel olympien. Est-ce que le dieu, boiteux depuis sa chute, montera, comme avant, sur le char du soleil ? Est-ce qu’il prendra les rênes avec la fierté vigoureuse des jeunes années ? Fera-t-il chanter les cordes de sa lyre comme jadis, ou hésitera-t-il à éveiller des sons qu’il a désappris peut-être ? Est-ce que parfois même il n’éprouvera pas le désir de retourner vers les marais qui croupissent sous terre, ce pauvre dieu flétri et défait, qui se sent un peu confus devant le rayonnement insolent de l’éther immaculé ?…

Ah ! je ne cherche pas à m’abuser sur mon émotion, en imaginant des figures de rhétorique ; je suis triste ; je ne puis pas ne pas penser à cette parole si humble qui m’a serré le cœur : « Je suis pauvre, voyez-vous ! » Et il y a encore autre chose qui m’oppresse sans que je puisse donner un nom précis à ma peine. Pauvreté est vertu, mais non pour celui qui n’aurait pas dû l’être, et qui ne sait pas être pauvre. Alors, tout comme la servitude, d’après les anciens, elle ôte la moitié de l’âme, et laisse l’autre moitié en butte aux moqueries des indifférents. L’existence d’un grand poète, – non, d’un poète, car il n’y a pas de degrés, – ne devrait pas être ouverte aux regards de tout le monde ; il y a je ne sais quoi de sacré en elle, le principe même de l’individualité humaine, qui est chose ineffable.

Et voilà que je me surprends à chercher sous toutes les paroles qui sont sorties de sa bouche un sens strictement personnel. Je me demande : pourquoi cette querelle cherchée à Shakespeare ? Est-ce qu’il sent l’affinité de leurs deux natures, et se méprise-t-il en lui ? Pourquoi cette prédilection pour Othello ? Parce qu’il est jaloux, jaloux comme un enfant, qui veut à toute force qu’on lui fasse raison et que cette scène de jalousie l’attire ? Jusqu’à sa mise négligée avec cette petite recherche d’une couleur voyante, excite ma curiosité. Je cherche à la mettre en rapport avec le mot : « Il faut garder ses derrières. » Est-ce que cette mise n’est pas une sorte de livrée, qui le protège en le rendant connu de tous, une sauvegarde, qui lui assure sa liberté d’aller et de venir, dans des endroits qui ne sont pas sans périls pour les autres ?

Ces questions et leurs solutions indiquent d’elles-mêmes le sentiment pénible qu’excite en moi tout ce qui se rattache à l’existence du poète.

Tout homme isolé, – et un véritable artiste ne marche jamais en bande, – a besoin de protection, et instinctivement il se crée un organe de défense personnelle. L’un s’enveloppe de mystères, l’autre d’orgueil, un troisième d’insolence. Leur excentricité est l’arme par laquelle ils tiennent la foule à distance. Le rugissement du lion, – « le lion marche seul dans le désert, » – me semble une sorte de blague par laquelle il soutient le renom de son indépendance.

Verlaine, lui, n’a d’autre arme défensive que sa pauvreté, sa misère, sa blessure profonde.

Il est là, devant l’entrée de la cathédrale de l’humanité, sur une des marches de l’escalier, et il excite la pitié curieuse des passants par la bénédiction qu’il prononce en montrant sa hideuse plaie saignante.

Je ne puis pas passer comme les autres devant lui ; pas maintenant. Il m’est impossible de m’arracher à ce spectacle. Il me gâte le monde, il me gâte l’humanité, il me gâte l’art. Cette blessure terrible, je la vois dans mon propre cœur, je la sens chez les autres. Mais pourquoi le poète a-t-il pris plaisir à déchirer jusqu’au cœur de l’art ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Est-il une puissance aux cieux ou sur terre qui puisse renouer la trame brisée, réparer les ruines, cicatriser la déchirure ?

La Compassion ?

Une voix très douce et lointaine, timide un peu, mais fière aussi un peu, répond : la Résignation.

_____

(1) Ici je me permets d’abréger l’entretien. Le poète a trop de tact et de savoir-vivre pour citer ses propres vers au cours de sa conversation.

_____

(Willem Geestued Cornelis Byvanck, Un Hollandais à Paris en 1891 : sensations d’art et de littérature, préface d’Anatole France, Paris : Librairie académique Didier, Perrin & Cie, 1892 ; une grande partie de cet article est paru en pré-originale dans la Revue politique et littéraire, tome XLIX, n° 13, 26 mars 1892 ; les illustrations reproduites sont principalement extraites de l’ouvrage de F.-A. Cazals, Paul Verlaine : ses portraits, « Iconographies de certains poètes présents, » album 11, Paris : Bibliothèque de l’Association, janvier-avril 1896)

« Gnouf ! gnouf ! gnouf ! Elle en veut, elle en aura ! » (Marcel Millet, Le Songe phallique, 1924)

[Citation improbable : rapprochement de mots qui échappent brutalement à la pensée de leur auteur, et dont l’existence semble sinon purement aléatoire, du moins passablement incongrue.]

_____

Dominique Vivant-Denon, « Œuvre priapique, » Le Phallus phénoménal, eau-forte sur cuivre, 1790-94.

Saynète-pantomime en deux tableaux,

dont un pour chiens.

PERSONNAGES :

MIRZA, chienne d’appartement.

BOBY, bouledogue.

YOLANDE, petite baronne.

WILLIAM, cocher.

LARBINS divers.

(La scène se passe dans le meilleur monde)

_____

PREMIER TABLEAU

SCÈNE I

MIRZA, BOBY

(Le théâtre représente la cour de l’hôtel. Au fond, les écuries. À droite, une fenêtre donnant sur le boudoir de la petite baronne. À gauche, l’entrée du grand escalier.)

MIRZA, à la fenêtre

Ce Boby est décidément un gaillard bien râblé ! Quelle tête énorme ! Quels reins solides ! Les belles pattes torses ! Et des muscles ! Ah ! ces muscles !…Comme ils jouent sous sa peau souple, au poil rude et luisant ! Sans doute cette brute ne doit pas avoir des sentiments fort raffinés. Il ouvrirait de gros yeux stupides, si je lui parlais de ma subtile mélancolie, si je lui analysais l’état d’âme morbide et précieux de la pauvre petite Mirza. Mais qu’a-t-il besoin de les connaître, ces mystères physiopsychologiques ? Pour en disserter savamment et délicatement et délicieusement, n’ai-je pas mon suave ami Pug, le carlin de la duchesse, un de nos plus fins directeurs de conscience ? Il est vrai qu’en revanche ce Pug n’est ni le Pug Farnèse, ni celui du Belvédère. Un gastralgique, un hypocondriaque, un névropathe, un morphinomane, un intellectuel enfin, comme nous tous, hélas ! Tandis que cet animal de Boby ! Ah ! quels muscles !

BOBY, dans la cour

Allons, voilà encore la Mirza qui me fait de l’œil à la fenêtre du boudoir ! Me fait-elle de l’œil, vraiment ? Elle en a tout l’air, ma foi ! Mais quoi ? Est-ce qu’on sait jamais, avec ces sacrées chiennes du monde ? Ça vous a toujours la prunelle à l’envers. Ça se pâme pour un rien. Quelle idée de croire que cette coquette-là, avec son spencer de peluche bleu-tendre, son nœud de soie au toupet, veuille s’offrir un cabot d’écurie comme moi ? Tu te montes le bourrichon, mon bonhomme, voyons. Après tout, d’ailleurs, ce que je m’en fous ! Ça ne doit pas être un fameux morceau, cette chipie-là.

MIRZA, de la fenêtre

Pst ! pst ! Boby !

BOBY, à part

Mais si, nom de nom ! Elle en tient. Pour sûr, elle me gobe. (haut) De quoi ?

MIRZA

La porte du grand escalier est ouverte. Il n’y a personne dans les appartements. Montez donc, Boby ; j’ai quelque chose à vous dire.

BOBY

On y va, on y va.

MIRZA, à part

J’adore sa façon de parler. C’est simple, c’est peuple, c’est nature. Ça me change de Pug, aux phrases si quintessenciées. Oh ! combien exquises, certes, les psychologies de notre Saint-Augustin laïque ! Mais aussi, le Boby, quelle carrure !… Ah ! cette carrure !

SCÈNE II

(Dans le boudoir)

BOBY

Me v’la ! J’ai un peu glissé sur les parquets. Quand même, ayez pas peur, j’suis d’aplomb.

(Il cligne de l’œil d’un air égrillard.)

Oui, d’aplomb, et d’attaque, on peut le dire. D’attaque, vous entendez, la p’tite mère.

(Il la bouscule, légèrement, croit-il, mais de façon à la faire tomber les quatre pattes en rebindaine.)

MIRZA

Prenez garde ! Vous m’avez fait mal.

BOBY

Oh ! c’est rien, ça. Attendez un peu ; tout à l’heure, vous verrez.

(Il la flaire à la mode canine.)

MIRZA

Que faites-vous là, Boby ?

BOBY

Dame ! ma révérence, mignonne. J’ai reçu de l’inducation, sans que ça paraisse !… Mâtin ! que vous embaumez fort ! Mais je suis franc, moi. Vous savez, ça ne sent pas bon, ce que vous vous mettez au…

MIRZA, pudique

Boby, je vous en prie, pas de gros mot.

BOBY

Oh ! ce ne serait pas un gros mot ; vous avez un si petit…

MIRZA

Boby, Boby, de grâce ! (À part 🙂 Il ne manque pas d’un certain esprit, le maroufle !

BOBY

Enfin, quoi ! Petit ou non, ce que vous y mettez ne sent pas bon.

MIRZA

C’est du new-moon-hay, pourtant.

BOBY

Eh ben ! le new-moon-hay pue, v’là tout.

MIRZA

Que mettez-vous donc, vous, mon cher Boby ?

BOBY, avec un gros rire

Moi ? Rien, parbleu. Tenez ! sentez plutôt.

(Il se tourne et Mirza le flaire.)

MIRZA

Oh ! l’exquise odeur !

BOBY

Vrai ?

MIRZA

Je vous jure.

BOBY

Alors, c’est que je suis parfumé naturellement.

MIRZA

Oui, vous avez raison. Cela fleure en effet le chien, le fort chien.

BOBY

Un peu aussi le fumier, allez, probablement. Je m’y roule avec plaisir, des fois.

MIRZA, reflairant

Un peu aussi le fumier, oui, je ne dis pas. C’est très sain, n’est-ce pas, l’odeur du fumier ?

BOBY

Oh ! pas tant que celle de la charogne. Ça qu’est fameux, pour les puces. Et ça vous fait un poil, faut voir ça.

MIRZA

La charogne ? En vérité !

BOBY

Comme j’ai l’honneur de vous le dire. Sans compter qu’après s’être roulé dessus, la charogne, on la boulotte.

MIRZA

On la… quoi ?

BOBY

Boulotte. On la briffe, enfin. Bref, on s’en colle une tranche. Et ce que c’est bath à se passer entre les dents !

MIRZA

Voilà pourquoi vous les avez si belles.

BOBY

Possible.

MIRZA

Moi, on me les brosse tous les matins, avec un dentifrice inventé exprès par une de nos sommités vétérinaires.

BOBY

Oh ! là, là ! Mince !

MIRZA

Vous dites ?

BOBY

Rien ! J’rigole. Un dentifrice !

MIRZA

Vous n’en usez pas ?

BOBY

D’mande pardon. Quéqu’fois.

MIRZA

Lequel employez-vous, de préférence ?

BOBY

L’étron frais.

MIRZA

Je ne connais pas. C’est bon ?

BOBY

Du nanan. Tenez ! Humez moi ça !

(Il lui souffle au nez violemment.)

MIRZA

Oh ! quelle haleine merveilleuse !

BOBY

Je n’en suis pas plus fier.

MIRZA

De quoi donc êtes-vous fier ?

BOBY

De ça.

(Son geste désigne l’objet que nous n’osons plus nommer et que les anciens Grecs exhibaient au regard même des jeunes filles dans les cérémonies religieuses des Phallophories.)

MIRZA, baissant les yeux

Oh ! Boby.

BOBY

Eh ben ! oui, j’en suis fier. Est-ce qu’il n’y a pas de quoi ?

MIRZA, timide

Je ne sais pas, mon ami. Je ne suis pas au courant de ces choses-là.

BOBY

Pas difficile d’y être, pourtant, et de savoir. Si vous y tenez ! À vot’ service.

MIRZA

Vous avez des façons de faire la cour !…

BOBY

La cour, moi ! J’la fais pas, la cour. C’est bon pour ceux qui ne sont pas foutus d’faire aut’ chose. Moi, je…

MIRZA

Boby, encore une fois, pas de gros mot !

BOBY

Alors, quoi ? La chose, hein ?

MIRZA

Vous le désirez donc vivement, mon cher Boby ?

BOBY

Moi ! oh ! avec vous, pas tant que ça. C’est pour vous être agréable, pas plus. Une politesse, v’là tout. On est bien élevé ou on ne l’est pas.

MIRZA, à part

Son indifférence même m’excite. C’est un ragoût nouveau pour moi. Et dire que ce rustre qui parle si mal doit agir si bien ! Tandis que le subtil Pug…

BOBY

Avez-vous fini de réfléchir ? Voyons, ça vous va-t-il, oui ou non ? Décidez-vous. Moi, je suis pressé. J’ai de la besogne en bas. Et si on me trouve ici, ça en fera un pétard. Allons, est-ce ?…

MIRZA

Soyez bien élevé, Boby.

BOBY

Je comprends. Ça veut dire…

MIRZA

Chut !

BOBY

Suffit ! Entendu. On y va. On y va.

(La pantomime devient injouable, et les spectatrices sont priées de mettre leurs mains sur leurs visages afin de ne rien voir, sinon entre leurs doigts.)

SCÈNE III

LES MÊMES, YOLANDE

(À la brusque ouverture de la porte, Mirza, qui est pâmée, s’évanouit, tandis que Boby, impassible, achève sa phrase non finie.)

YOLANDE

Horreur ! Le monstre ! Ma Mirza ! Au secours ! Au secours ! Il la tue. Il la martyrise. C’est hideux ! Le cœur me lève. Au secours !

BOBY

Va donc, eh ! trumeau !

SCÈNE IV

LES MÊMES, LARBINS

(Des larbins sont accourus, effarés, et, sous leurs regards, Boby, sans se déconcerter, met le point final à sa phrase.)

YOLANDE

Ce chien ! Qu’on chasse ce chien ! Qu’on l’assomme ! Ma pauvre Mirza !

(Les larbins veulent battre Boby ; mais Boby hogne, grogne, leur montre ses crocs et s’en va tranquillement en menaçant les lâches qui n’osent le poursuivre.)

MIRZA, revenant à elle

Ah ! ces muscles ! Quels muscles !

YOLANDE

Ma chérie ! Il t’a fait mal, n’est-ce pas ? Qu’on assomme ce chien, je vous dis, qu’on le tue, qu’on le !…

UN LARBIN

Madame la baronne, c’est le bouledogue de William.

YOLANDE

Ah ! de… de… William. Ah ! bien !

LES LARBINS, à part

(Rire muet.)

DEUXIÈME TABLEAU

(La chambre à coucher de la baronne)

YOLANDE, WILLIAM

(Même tableau que le premier avec quelques variantes dans le dialogue, mais la fin de la pantomime beaucoup plus corsée et l’injouable devenu encore plus injouable.)

BOBY, caché sous le lit

Et on dit que les chiens sont cochons.

Ah ! zut, alors !

_____

(Jean Richepin, in Gil Blas, douzième année, n° 3983, mardi 14 octobre 1890 ; repris dans Théâtre chimérique en prose et en vers, Paris : Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, 1896 ; illustration : Jean-Honoré Fragonard, « Jeune Femme jouant avec un chien, » huile sur toile, 1765-72)

Grammaire

_____

On lit, paraît-il, dans le Bulletin, tantôt « des Courbets, des Cézannes, » et un de nos lecteurs blâme ces s ; tantôt « des Courbet, des Cézanne, » et un autre blâme leur absence. Cependant qu’un troisième, soucieux d’unité, nous conjure d’adopter un parti.

La grammaire de Brachet et Dussouchet, après avoir déclaré que les noms de personnes ne prennent pas la marque du pluriel, ajoute :

« Mais ils la prennent :

1° … 2° … 3° Quand on emploie le nom de l’auteur pour désigner ses ouvrages. Ex. : J’ai plusieurs Virgiles dans ma bibliothèque. Ce musée possède des Raphaëls, des Poussins. »

Ainsi le second de nos censeurs est d’accord avec les grammairiens.

Mais le premier a pour lui l’usage, du moins l’usage récent. On constate que la plupart des critiques d’art ou des correcteurs d’imprimerie tiennent pour la forme invariable. Ils se disent peut-être que, si M. Brachet, au lieu d’exemplaires de Virgile, avait eu des exemplaires de Gérard de Nerval, M. Dussouchet lui-même eût hésité à écrire : « Mon collaborateur a plusieurs Nervaux dans sa bibliothèque. »

Dans ces conditions, le Bulletin renonce à avoir une doctrine. Chaque rédacteur orthographiera à sa guise, et nos lecteurs continueront à lire tantôt « des Giottos, des Guardis, » selon le vœu des grammairiens, tantôt, contre leur vœu, « des Manet, des Seurat, des Bonnard. »

_____

(in Le Bulletin de la vie artistique, 1er juillet 1922)

En souvenir de Jonas, le baleinier.

Machinalement, mon ami et moi, débouchant du premier tournant de cette grand-route fade, et en en voyant un second qui la ramenait en S, dans le sens opposé, nous portâmes les yeux sur la gauche, cherchant par où couper court.

Il y avait un taillis extrêmement serré, rendu plus dense encore par l’amoncellement des feuilles d’automne. Ce taillis venait se tasser, se comprimer contre un énorme mur qui tombait perpendiculairement, un peu devant nous. Un autre mur pareil bordait la route : enceinte, sans doute, de quelque château dont nous aurions trouvé la grille, en poursuivant.

Nous eûmes une première hésitation : savoir si nous contournerions le château par la route, ou si nous couperions à travers le taillis.

Lorsque nous fûmes dans le taillis, nous en eûmes une seconde. Près du mur, le taillis était épais, sombre. À l’opposé, il semblait n’éclaircir. Là coulait, peut-être, quelque ruisseau. Devions-nous rester près du mur pour marcher plus sûrement, ou obliquer vers l’éclaircie pour marcher plus commodément ?

Nos réflexions n’étaient pas résolues que nous étions déjà empêtrés en plein taillis. Un étique sentier, au prix de mille contorsions, se débattait à travers la foule de méchantes verges dépouillées dont la peau formait, à terre, une masse jaunâtre et gluante. Le mur, écaillé de son crépi, était couvert de larges taches jaunes, comme si cette peau végétale, en tombant, l’avait éclaboussé. Nous faisions effort pour ne pas perdre le sentier qui s’écorchait, à chaque pas, aux raides paquets d’arbustes et se prenait dans leurs détritus.

Nous marchions avec répulsion. Nous ne pouvions, cependant, nous empêcher d’avancer. Nos pieds s’empoissaient dans l’amalgame collant des feuilles mortes. Déjà, nous ressentions une affreuse fatigue qui nous enlevait toute parole.

*

Tout à coup, j’entendis mon ami me dire (et, déshabitué de sa voix, je tressaillis) :

« Tiens ! Il n’y a pas d’oiseaux, mais il y a des rats. »

Nous nous arrêtâmes. Je prêtai l’oreille.

En effet, au-dessus du sol, aucun bruit. Les rêches faisceaux de bois maigre étaient muets comme nous. De temps en temps, seulement, ils s’entrechoquaient ; des brindilles cassaient et tombaient.

Mais, à ras de terre, à intervalles assez longs, quelque chose remuait. Cela ressemblait, comme l’avait dit mon ami, à la précipitation des rats. Pas tout à fait, cependant. On avait l’impression que les feuilles étaient foulées par un corps plutôt que touchées par des pattes. J’eus l’idée des serpents. Mon ami protesta avec colère :

« Ce sont des rats. »

Juste à ce moment, le bruit recommença tout près de nous. Non, ce n’était pas le glissement de traîne des serpents ; ce n’était pas non plus le piqué des rats. C’était un glissement bref et massif produisant l’effet d’un bondissement, parce que le corps devait se ramasser lourdement, à chaque embardée.

« Ce ne sont pas des rats, » fis-je en haussant les épaules.

Mon ami me regarda avec une telle expression de mépris que je m’obstinai aussitôt, tant il me paraissait ridicule et injuste.

Et j’eus un éclat de rire insultant en lui montrant, soudain, entre les branches, à quelque distance, le long du mur, se confondant presque avec les jaunes décombres du feuillage, un étrange animal.

Ce n’était pas un serpent ni une salamandre ni un poisson. Il tenait des trois.

Arrêté, aux aguets, nous tournant le dos, nous le prîmes, d’abord, pour un écureuil, à cause de l’espèce de queue en panache qu’il faisait battre de droite et de gauche. Mais cette queue n’était que l’extrémité de son corps comme la queue d’un poisson.

Il perçut le bronchement de notre vie, bien que nous fussions immobiles. Par un preste serpentement, il nous fit face. Nous le vîmes tout entier.

Petit, renflé, sans pattes, la peau tachetée de jaune et de noir comme certains poissons, luisante comme celle des phoques ; une tête de grosse anguille, en prolongement direct du corps, avec deux yeux à peine différents des taches de la peau, deux points noirs au centre de cercles jaunes, absolument fixes, sans un battement, sans une onde, d’une effroyable obstination.

Une fois planté devant nous, il ne bougea plus. On eût dit une pierre après le vif débattement pesant qui l’avait fait se retourner.

Nous restâmes nous-mêmes perclus. Notre cœur battait. Tout en nous, sauf le cœur, était mourant.

*

L’animal avait les points noirs de ses yeux droit rivés sur mon ami.

Celui-ci, subitement, détendit ses muscles figés, lança sa main sur un des arbustes voisins, le cassa net et brandit cette matraque vers la bête qui ne fit pas un mouvement.

Ils se dévisagèrent. Mon ami avait gardé le bras levé.

Puis, d’un pas automatique, il avança. La bête, presque à ses pieds, déplaça ses yeux de manière à le conserver exactement dans leur champ. Pas un mouvement de frayeur, pas un frémissement, pas une intention visible.

Devant cette apathie formidable, mon ami perdit contenance. Il asséna son bâton sur ce corps qui rendit un son plein de caoutchouc. Les yeux ne vacillèrent pas. Le gourdin frappa plus durement. À deux reprises, à trois, à dix, à vingt. Aucune blessure.

Mon ami cessa, essoufflé. Un laborieux geste écourté de la tête, de mon côté, comme si une ankylose le gênait. Voulait-il me prendre à témoin que, sans doute, la bête était morte, sur place, de ses coups ou de peur ?

J’étais, à présent, assez en arrière. Son effort vers moi dura quelques secondes. Une force ramena presque aussitôt sa tête dans l’autre direction.

À ce moment, un froissement lourd nous fit tressaillir. La bête était à une vingtaine de mètres sur la gauche, gagnant la partie la plus claire du bois, de nouveau immobile, de nouveau, de son œil atone, fixant son bourreau.

Abasourdi, un instant, la fureur le reprit. À demi trébuchant, il courut sur la bête, défit et jeta au loin sa manchette, retroussa sa manche.

Il courut si fort que je crus qu’il allait la piétiner. Il n’osa pas. Elle l’attendait comme la première fois. Comme la première fois, prenant son temps et sa distance, il la roua. Son cou, en se congestionnant, fit éclater la boutonnière de son col. Il arracha le col.

Les coups s’étouffaient sur l’animal insensible. Ce n’était qu’un être fragile, qu’une réduction de monstre : on devait pouvoir l’assommer. Suffoquant, mon ami partageait ses regards égarés entre sa victime triomphante, son bâton fendu et échardé et ses mains qui commençaient à saigner.

Devais-je lui dire quelque chose, lui porter secours, l’appeler, l’appeler à tue-tête pour qu’il renonçât ? En eus-je l’idée ? Je ne pouvais absolument rien faire ni de mes jambes ni de mes lèvres. Je suivais les deux petits points noirs. La bête ayant accompli un nouveau saut du côté de l’éclaircie, ils avaient mécaniquement rectifié leur angle pour demeurer attachés aux yeux de mon ami.