_____

(Georges-Gustave Toudouze, in Regards, quinzième année, n° 72, 20 décembre 1946)

_____

(Georges-Gustave Toudouze, in Regards, quinzième année, n° 72, 20 décembre 1946)

Le centenaire de la naissance de Jules Verne n’est pas passé inaperçu. Il a fourni prétexte à de nombreuses chroniques et enquêtes. Un de nos confrères a posé cette question : « Que devons-nous à Jules Verne ? » À quoi certains ont cru devoir répondre que son influence avait été nulle sur les recherches des inventeurs et les travaux des techniciens. L’affirmer est d’ailleurs plus facile que de le démontrer.

Mais un fait est incontestable. Jules Verne a pressenti, deviné et annoncé presque toutes les grandes découvertes qui ont été réalisées depuis un demi-siècle. La plupart de ses ouvrages contiennent l’exposé d’une invention qui semblait utopique à l’époque où parut le livre et qui est maintenant entrée dans le domaine des choses pratiques.

On ne s’étonne plus des sous-marins, des automobiles, des dirigeables, des aéroplanes, des canons à longue portée, de cent autres merveilles

qui nous sont maintenant familières et qu’avait

prévues le romancier, en les décrivant comme

déjà réalisées. Ainsi que l’écrivait l’autre jour M. Gaston Chérau : « Les hommes de 1875

jugeaient que son œuvre était chimérique et tout

au plus digne d’intéresser leurs petits. » On constate aujourd’hui, avec une stupeur admirative,

qu’elle fut conçue par un visionnaire de génie.

*

Il n’est pas inutile de rappeler que, dès ses débuts, il avait annoncé, par le journal et par le livre, que la conquête de l’air par l’homme ne tarderait pas à être un fait accompli. Mieux : il prédisait que l’aérostat, jouet des vents, serait bientôt suranné et ferait place à un appareil nouveau, pourvu d’un « moteur à la fois puissant et léger qui actionnerait les hélices. » Dans un article qu’a publié le Musée des familles, à la date du 26 décembre 1863, il écrivait textuellement : « Le Géant de M. Nadar sera le dernier ballon. Les aérostats seront supprimés. Place aux hélicoptères ! »

Or, d’après certains techniciens, l’aéroplane, tel qu’il est actuellement construit, ne serait qu’un premier stade de la locomotion aérienne ; l’avenir serait à l’hélicoptère, dont un type, inventé par l’ingénieur italien Vittorio Isacco, a récemment été acheté par l’État français. Et un inventeur qui s’est spécialisé dans l’étude du problème de l’hélicoptère, M. Louis Damblanc, écrivait, l’autre jour, qu’il avait « le ferme espoir que nous verrions, en 1928, un hélicoptère sillonner correctement le ciel de Paris. »

Et Jules Verne, quand il formulait son audacieuse prédiction, en apparence paradoxale, – décembre 1863, – débutait seulement dans les lettres. Il n’avait encore publié qu’un volume : Cinq semaines en ballon, dont l’intérêt passionnant et la conception originale valurent à son auteur la célébrité du jour au lendemain ; ce roman exposait les principes et relatait les voyages d’un ballon dirigeable. Dans ce premier récit, il utilisait un aérostat, gonflé à l’hydrogène, qu’un ingénieux dispositif, décrit minutieusement par le romancier, permettait de conserver plusieurs semaines sans déperdition de gaz, tout en le faisant monter et atterrir au gré de ceux qui avaient pris place dans la nacelle.

À l’aide de ce ballon, qui était, en somme, l’ancêtre de nos dirigeables actuels, Jules Verne faisait effectuer à ses héros la traversée complète du

continent africain, réputé impénétrable à cette époque. Ces personnages réalisaient donc, soixante-

cinq ans plus tôt, la téméraire entreprise que projetaient, il y a quelques mois, deux audacieux pilotes qui voudraient survoler le continent noir de

l’est à l’ouest, de Djibouti à Libreville. L’« anticipation » décrite par le romancier n’en est donc que plus remarquable et plus étonnante.

*

Quand Jules Verne publia son premier livre, les lecteurs « sérieux » ne voulurent y voir que la relation d’une aventure chimérique, bonne simplement à intéresser les enfants. Il en fut de même pour les ouvrages qui suivirent : notamment Vingt mille lieues sous les mers, paru à une époque (1870) où la navigation sous-marine semblait encore du domaine de l’utopie ; La Maison à vapeur (1884), qui conjecturait le règne de l’automobile, dont pas une seule voiture ne circulait alors ; Les cinq cents Millions de la Bégum (1879), où se trouvent prévus les miracles effrayants réalisés par les monstrueux canons à longue portée, que nous ont révélés la dernière guerre.

Il y a seulement un demi-siècle, on eût traité de fou délirant ou d’extravagant fantaisiste l’homme qui se fût hasardé à prédire sérieusement que l’on construirait bientôt des navires longs de cinquante mètres capables de manœuvrer et de se diriger sous l’eau pendant des journées entières ; – qui eût osé affirmer que l’on verrait un jour prochain des aéronefs dirigeables, assez puissants pour emporter soixante hommes et d’une docilité parfaite dans la main du pilote ; – qui se fût risqué à prétendre qu’au cours d’une guerre formidable, des canons enverraient leurs projectiles à plus de cent trente kilomètres !… Oui, l’homme qui eût prédit sérieusement tous ces événements eût été considéré comme un aliéné ou pris pour un plaisantin.

Or, toutes ces inventions ont été prophétisées

par Jules Verne, dans ses romans que l’on prenait

pour des fables ingénieuses mais puériles, destinées à l’amusement des jeunes gens. Ce romancier, qui n’était, aux yeux de ses contemporains,

qu’un simple amuseur, faisait preuve, en réalité,

dans ses ouvrages, d’un don prodigieux de visionnaire.

*

On l’a souvent comparé à l’Anglais H.-G. Wells, et il s’est même trouvé des critique pour déclarer que celui-ci était supérieur à l’auteur des Voyages extraordinaires. Quelle injustice et quelle erreur ! Wells, dans ses romans les plus connus et réputés les meilleurs, n’est que l’imitateur de notre Jules Verne ; il reste son débiteur, ne s’étant jamais gêné pour lui emprunter ses plus originales conceptions et le sujet de ses récits les plus attrayants.

Un exemple typique est fourni par les Premiers hommes dans la lune, une des œuvres les plus vantées de Wells. Or, ce roman, paru en 1901, n’est pas autre chose qu’un démarquage éhonté des deux livres de Jules Verne, De la Terre à la Lune et Autour de la Lune, publiés en 1865 et en 1867, donc trente ans avant le récit de l’auteur anglais.

Mais, si l’on prend la peine de confronter l’histoire relatée par Wells avec celle inventée par Jules Verne, on constate vite l’infériorité absolue de l’écrivain britannique dans sa façon d’accommoder le sujet pris à notre admirable conteur.

Ce dernier a grand souci de donner à son récit tous les caractères de la vraisemblance : pour lancer ses personnages à travers l’espace, il a conçu la construction d’un gigantesque canon, dont il a soigneusement calculé les dimensions, la charge de poudre, la portée effective et le volume de l’obus dans l’intérieur capitonné duquel sont enfermés les voyageurs.

Par contre, Wells, traitant, avec autant de maladresse que d’impudence, le même sujet, mais n’ayant pas le scrupule, toujours très vif chez Jules Verne, de soumettre la fiction à la vérité scientifique ou tout au moins à la possibilité scientifique, raconte, tout bonnement, que ses héros ont pris place dans une sphère mystérieuse dont il se garde bien d’indiquer aucune des caractéristiques, et qui, par le moyen d’un levier, s’élève aussitôt au port avec une prodigieuse vitesse vers notre satellite.

On sait qu’à cause du manque d’atmosphère, des créatures ayant notre conformation physiologique ne pourraient vivre sur la Lune. Aussi Jules Verne avait-il eu la prudence de ne pas faire débarquer ses personnages sur cette planète : l’obus qui les emportait en faisait le tour ; puis, capté de nouveau par l’attraction terrestre, retombait sur notre globe, dans l’océan, ce qui avait pour effet d’amortir la chute et d’assurer le salut des voyageurs, qui sortaient sains et saufs de cette merveilleuse expédition.

Au lieu d’être arrêté par les considérations qui avaient retenu Jules Verne et mis un frein à son imagination, H.-G. Wells fait tomber quelque jour, sur la lune, la sphère contenant ses héros : ceux-ci en sortent, circulent sur notre satellite, qui a pour habitants des êtres fantastiques, en présence desquels ils se trouvent soudain et avec lesquels nos congénères ont une série d’aventures extravagantes, jusqu’au moment où ils réintègrent leur engin, qui, sur la manœuvre du levier, quitte la Lune pour revenir vers la Terre.

Et Wells ne s’est pas donné beaucoup de peine

pour chercher une solution ingénieuse à ce difficile et périlleux retour : avec une belle effronterie, il a purement et simplement plagié Jules Verne et fait tomber ses personnages dans la mer,

où ils sont recueillis dans les mêmes conditions que l’avaient été ceux créés par notre conteur.

*

Qu’on ne se hâte pas trop d’objecter qu’une telle invention conjecturale dépasse les limites des possibilités et relève uniquement du domaine de la fantaisie ! Ces dernières années, il a été question à plusieurs reprises, dans la presse, de l’audacieux projet conçu par un savant américain, le professeur R.-H. Goddard, de New-York, qui rêvait de faire construire une gigantesque torpille ou fusée, laquelle, propulsée par une espèce de canon, quitterait le sol à la vitesse initiale de onze kilomètres à la seconde ; cette fusée renfermerait des charges multiples qui, s’enflammant les unes après les autres, assureraient une propulsion continue.

Une fois que la fusée aurait atteint les espaces interplanétaires où elle échapperait à l’action de la terre, elle continuerait sa route en vertu de l’inertie ; ayant enfin atteint le champ de gravitation de la lune, elle y tomberait avec une vitesse accélérée ; et, au moment de l’impact avec le globe lunaire, une puissante charge de magnésium exploserait, produisant une vive illumination, que le professeur Goddard comptait bien apercevoir avec sa lunette.

En somme, celui-ci, on le voit, se proposerait,

tout simplement, de réaliser l’originale « anticipation » de Jules Verne d’après le procédé

prévu et décrit par notre romancier !

*

Reprenant le même sujet, le maître romancier J.-H. Rosny vient de publier les Navigateurs de l’Infini, un passionnant récit où sont relatées les aventures d’audacieux explorateurs parcourant les espaces interstellaires, dans un appareil mû électriquement et finissant par aborder sur la planète Mars, avec tout un matériel d’une ingéniosité merveilleuse.

Le jour où, après être entré en communication optique, par le système de l’Américain Goddard, avec les planètes les plus voisines, on aura trouvé le moyen de rendre visite à leurs habitants, grâce à des appareils radio-électriques, comme l’imagine M. J.-H. Rosny, on se rappellera alors que Jules Verne avait annoncé et déjà relaté ces voyages fabuleux qui n’étonneront peut-être pas plus nos arrière-petits-enfants que ne nous surprennent aujourd’hui les aéroplanes et les sous-marins.

Car nous sommes, maintenant, habitués à vivre en plein merveilleux. Un fil porte la parole humaine à des milliers de kilomètres, où elle s’entend aussi distinctement que si l’auditeur était dans la pièce où se trouve la personne qui lui parle. À travers l’espace, les nouvelles sont envoyées au monde entier en quelques secondes, par le moyen de la télégraphie sans fil. Sur un écran, nous voyons vivre et s’agiter des personnes dont un appareil cinématographique a enregistré les expressions et les mouvements.

Jules Verne lui-même avait-il osé prévoir tout cela ? Avait-il même soupçonné, et qui donc aurait osé supposer que de tels miracles fussent un jour possible ?… C’est pourquoi il serait imprudent d’affirmer que ses « anticipations » qui ne sont pas encore réalisées ne le seront pas dans l’avenir. L’homme ayant désormais conquis l’espace, ne sera satisfait que lorsqu’il aura surpris le secret d’évoluer dans l’infini !…

_____

(Paul Mathiex, « Chroniques et variétés, » in L’Action française, organe du nationalisme intégral, vingt-et-unième année, n° 40, jeudi 9 février 1928 ; Jules Verne, cliché agence Rol. Source : Gallica)

_____

Thomas Theodor Heine, « Genevieve, » in Simplicissimus, 1911

Elle aurait pu être heureuse, mais elle ne le fut point, parce qu’elle avait beaucoup de poitrine.

Toute jeune, elle était chétive et maigrelette. Sa figure, assez ordinaire, ne rachetait pas cette absence de formes potelées indispensables à l’enfant. Aussi passa-t-elle inaperçue. Dans les jardins publics, les dames admiraient et caressaient sa sœur Charlotte. Eux-mêmes, les parents, établissaient une différence marquée entre leurs deux filles.

Il en résulta chez elle une grande timidité. Elle se troublait les rares fois où on lui adressait la parole. Elle prit en haine les personnes qui la favorisaient de quelque attention. Chaque jour apportant encore un peu d’ombre à l’obscurité où la maintenait sa nature, son besoin se fortifiait de vivre à l’écart, en dehors des jeux et des entretiens d’autrui.

Cette sauvagerie se compliquait d’un instinct qu’exaspéra la première communion, une pudeur maladive. Tout ce que la religion, en son langage vague, offre aux jeunes âmes, de mystères, de réticences, de sous-entendus, son esprit le considéra comme une exhortation à la réserve et à la modestie. Elle détesta la chair, objet des anathèmes ecclésiastiques. Elle en eut honte. Elle la cacha. Son image dans la glace la gênait. Partageant la chambre de sa sœur, elle ne se couchait que la lumière soufflée. Jamais l’autre ne vit ses bras nus.

Ni la réflexion ni l’âge n’atténuèrent cet excès de pudibonderie. Volontiers, dehors, elle se fut masquée la figure de tissus épais. Elle ne quittait point sa voilette. Des gants vêtissaient ses mains.

Un regard jeté sur elle par quelque promeneur indifférent l’emplissait de confusion, la révoltait comme une souillure. Son but constant était de s’effacer, de n’attirer les yeux par nulle couleur, de ne captiver l’attention par nulle parole, de n’offrir au toucher nulle surface.

Et elle y réussissait à merveille. Elle semblait bien une créature de demi-teintes, de nuances mortes, une silhouette, un être inexistant. Il n’était point jusqu’à son prénom de Louise qui n’évitât de la faire remarquer.

Elle se confectionnait ainsi une sorte de bonheur fort agréable. Le renoncement a ses charmes comme l’ostentation. Et elle eût vieilli, elle fût morte contente, si une catastrophe n’eût bouleversé le cours de son existence.

Vers dix-huit ans, elle prit de la poitrine.

Elle avait bien constaté le développement tardif de son corps. Les formes s’arrondissaient. Néanmoins, il restait dans des proportions convenables. Tout de suite, au contraire, sa poitrine grossit de façon inquiétante. Elle n’osait la regarder, mais elle la sentait en effervescence, pleine d’une sève généreuse qui affluait de tous les membres, par toutes les veines. Le sang bouillonnait. Une onde lourde gonflait la chair.

Il lui fallut se munir de corsets plus larges. D’une saison à l’autre, ses robes se faisaient trop étroites. On s’en aperçut, et ce fut des allusions égrillardes ou admiratives, autant d’insultes ignominieuses à sa modestie.

Dès lors, elle compta pour les gens qui l’entouraient. Elle ne pouvait plus, chez elle, se tenir dans un coin du salon comme un meuble inutile. On allait l’y chercher. On l’interpellait. Tout cela eût suffi pour la martyriser, mais combien son supplice était décuplé par la cause évidente de cette empressement, la croissance de sa poitrine ! Dès quelle levait les paupières, elle surprenait, braqués sur son corsage, des yeux d’homme étonnés et luisants, des yeux de femme inquiets et jaloux.

Derrière les phrases banales, elle devinait la pensée secrète de son interlocuteur. Le rouge lui montait au front. Elle balbutiait, la voix en larmes.

Ah ! cette chair, cette chair abominable qui jaillissait malgré elle, comme elle l’exécrait ! Elle y songeait comme à un ennemi, à quelque chose de vivant qui lui voulait du mal. Elle l’aplatit, elle l’écrasa, elle l’enferma dans des corsets bardés d’acier. Mais la chair s’insurgeait. Nulle entrave qu’elle ne brisât.

Alors, elle se priva de nourriture. Elle mangeait des légumes et buvait du thé. À quoi bon ! Le peu d’aliments absorbés ne profitait qu’à la poitrine, le corps dépérissait, et le contraste devenait d’autant plus choquant entre la sveltesse de l’un et l’exagération de l’autre. Il fallut renoncer à la lutte.

Et la poitrine grossit encore. C’était une masse imposante.

Elle tendait l’étoffe du corsage, s’y appliquait hermétiquement comme s’applique à son écorce la pulpe d’un fruit.

Au moindre geste, elle bougeait, agitée d’un petit remous qui s’apaisait ensuite, ainsi que l’eau d’un étang troublé par une pierre. Cela, néanmoins, semblait ferme et de bonne tenue.

Elle n’en savait que faire ; elle en était aussi honteuse qu’une fille coupable dont la faute ne peut plus se dissimuler.

Toujours, qu’elle marchât ou qu’elle fût assise, s’étalait sous ses yeux cet avancement formidable.

Dans la rue, elle en apercevait le profil ridicule aux glaces qui la reflétaient.

Le matin, les nécessités de la toilette et de l’habillement forçaient ses mains à des besognes qui leur répugnaient.

Mais surtout, le regard des passants la renseignait sur son infortune. Inévitablement, à sa suite, elle en traînait deux ou trois, affriolés par un tel spectacle.

C’était sa souffrance la plus aiguë de voir la stupéfaction des hommes, leur arrêt brusque, puis leurs allées et venues autour d’elle dans l’intention manifeste de repaître leur curiosité.

Et cette anomalie allait en s’aggravant. Elle se sentait la proie d’une maladie mystérieuse, d’un chancre dévorateur qui pompait toutes les gouttes de son sang, toutes les parcelles de sa chair, toute la vie de son corps, et s’en emplissait sans jamais être assouvi.

C’était indécent, malpropre, elle le devinait. Malgré ses efforts, la robe se creusait dans l’intervalle et l’on distinguait nettement les deux proéminences, rondes, énormes, colossales, invraisemblables. Elles bombaient, pointaient, se jetaient au visage des gens, aveuglaient, barraient le passage, encombraient, éblouissaient. Elles étaient fières et superbes. En société, elles accaparaient l’attention aux dépens des autres femmes. Elles devenaient instantanément le centre de toute réunion. On ne parlait que d’elles, on ne voyait qu’elles. On défilait en leur présence, on les examinait, on les auscultait, on les soupesait. Les adolescents rougissaient et les vieillards piaffaient.

Elle fut horriblement malheureuse. Chaque minute apportait sa part d’opprobre. Tout la blessait, au plus profond de sa pudeur de femme, de ses instincts ombrageux, de ses croyances religieuses, de sa chasteté de vierge. Elle eût voulu s’anéantir.

Une joie lui échut, consolante. Elle aima, fut aimée.

C’était un grand jeune homme, fade et gauche. Longtemps il n’osa se déclarer ; son embarras donna de la hardiesse à Louise. Par lambeaux, elle lui arracha l’aveu définitif. Il fut admis à faire sa cour.

Tout de suite, elle lui voua de la gratitude pour sa réserve et sa délicatesse.

D’une nature également timide, ils restaient l’un en face de l’autre, presque silencieux, presque immobiles. À intervalles éloignés, l’un articulait une phrase ; l’autre, le front baigné de sueur, bégayait une vague réponse. Jamais ils ne se regardaient. Une ébauche de poignée de main constituait leur seul contact.

Et Louise pensait à de douces choses. Son existence paisible ressuscitait. Rien ne l’effarait dans cette union. Sa naïveté lui permettait de croire qu’elle vivrait auprès de lui, comme elle avait vécu près de sa sœur, en des relations aussi distantes et aussi pures.

Or, un jour, en une minute de folie, sans un mot qui pût mettre Louise en garde, il s’abattit brusquement sur elle, déchira son corsage, et il empoigna la grosse poitrine débordante.

Suffoquée d’abord, elle ne bougeait point, comme paralysée. Puis soudain, elle se dégagea. Il s’enfuit.

Elle a prononcé ses vœux. Au fond d’un cloître, sous la robe de bure, Louise, en religion sœur Prudence, a enseveli sa gorge inconvenante. Mais elle n’a point abdiqué sa haine contre elle, cette partie polluée de son être. En guise de corset, elle porte un cilice, étroitement adapté à ses formes. Parfois, le sang coule d’où n’aurait dû couler que le lait maternel.

Heureuse ? Non. La raison de sa détresse est toujours là, vivace et triomphante. L’ennemie tend les vêtements grossiers, comme elle crevait les étoffes de soie.

Pour s’agenouiller, pour frapper du front les dalles de sa cellule, sœur Prudence ne sait où placer son fardeau. Il lui faut écarter les bras de son corps, et, pour marcher, porter le buste en arrière. Tout lui rappelle le fléau de sa vie.

Et puis, elle n’est pas, comme elle l’espérait, à l’abri du regard qui outrage. Souvent, elle s’aperçoit avec épouvante que les yeux de quelque compagne scrutent le gonflement prodigieux de sa robe.

Et la supérieure la traite avec dureté, comme si elle avait contre elle un motif de mécontentement.

Alors, une angoisse l’étreint. Avait-elle le droit de profaner une sainte maison ? N’est-elle pas une cause de scandale ? Elle passe des nuits à sangloter. Mais partout, toujours, jusque sur les marches de l’autel, son obsession la poursuit. Il lui semble que sa gorge est une insulte à Dieu. Et elle n’ose plus prier, car la prière attirerait l’attention du Seigneur sur sa poitrine sacrilège.

_____

(Maurice Leblanc, in La Lanterne, supplément littéraire paraissant deux fois par semaine, onzième année, n° 840, 30 septembre 1894 ; illustration originale)

LA ROUGE BAT LA NOIRE

_____

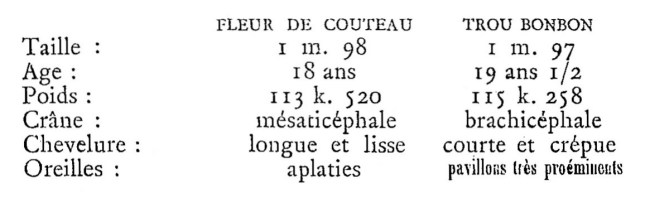

L’Indienne Fleur de Couteau a scalpé la Négresse Trou Bonbon. Telle est la nouvelle, que la télégraphie sans fil nous apporta hier, vers minuit.

Et voici, sur cet événement sensationnel, les dépêches que notre confrère The Nox a reçues de son envoyé spécial à Calme-Prairie.

Auparavant, à l’intention des lecteurs surmenés ou distraits, nous résumerons brièvement la situation actuelle de l’Amérique. D’après les plus récentes statistiques, la population des États se compose de :

Nègres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 millions

Peaux-Rouges. . . . . . . . . . . . . . . 50 millions

Les Blancs, refoulés dans les réserves du Nord, disparaissent de plus en plus, abrutis par l’alcool et par les vices les plus abjects.

Le goût des sports n’a fait que grandir dans toutes les classes de la population. La recherche de l’inédit a fait peu à peu tomber en désuétude les courses de taureaux, les combats de fauve, les jeux du cirque où brillaient les gladiateurs, les rencontres en automobile et les luttes en dirigeables. Aujourd’hui, la faveur va tout entière et sans conteste au combat du scalp que la race dominante a daigné emprunter aux Indiens. L’objet du tournoi est simple. Il consiste à scalper le cuir chevelu de l’adversaire, sans que mort s’ensuive. La mort prématurée du vaincu disqualifierait à jamais le maladroit vainqueur.

Récemment, les succès foudroyants d’une Indienne ont porté la renommée de celle-ci par-delà les lacs, les montagnes et les mers. À ce point que les Nègres s’en émurent : si cette renommée grandissait encore, l’insolence bien connue des Indiens ne connaîtrait plus de limites.

Les Nègres ont donc dénombré leurs champions, et le mois dernier, la Nègresse Trou Bonbon fut choisie pour descendre dans l’arène et se mesurer avec l’Indienne Fleur de Couteau. Depuis lors, c’est une effervescence inouïe dans le pays. Chaque jour, les journaux ont publié plusieurs éditions spéciales à ce sujet. De coûteux radiogrammes ont été lancés chaque soir aux quatre coins de l’univers. La Lune et la planète Mars en ont eu leur part.

Le goût sportif passe par une crise tellement aiguë que le préjugé de race subit une éclipse momentanée et que l’on se montre également avide de détails sur les adversaires.

Calme-Prairie, 15 août. – Les deux adversaires ont déjeuné de bon appétit. Fleur de Couteau a pris un concentré de biche, une cuillerée de peptone et, pour boisson frappée, de l’eau du Mississipi. Trou Bonbon, du consommé blanc d’esclave, une pastille du Sénégal (1) et de l’eau de coco.

On dit que Fleur de Couteau est dans d’excellentes dispositions. Elle était même, ce matin, de si bonne humeur qu’elle s’est amusée à jouer le rôle de la prêtresse fétichiste (2) dans un divorce pour rire, composé de ses amis des deux sexes.

Trou Bonbon, par contre, se montrait violemment irritée contre son adversaire. – ? – Elle a eu la précaution de faire graisser à l’huile de palme ses mamelles volumineuses, pour que l’arme de son adversaire ne les entaillât point.

Voici leur signalement respectif.

Deux millions de Peaux-Rouges sont arrivés en aéroplanes, en ballons, en autos, en cerfs-volants, et par trains spéciaux, de la Vieille Montagne, de la Rivière plate, du Massachussets, de l’Oklahoma. Ils font des paris très importants sur Fleur de Couteau.

10 h. du matin. – Bien que le match ne soit annoncé que pour 2 h. de l’après-midi, la foule se dirige déjà vers l’arène. C’est un cirque montagneux admirablement choisi, et qui peut contenir plusieurs millions de spectateurs. Le prix des places varie de 500 à 5.000 francs. Le prix des loges, de 20.000 à 50.000 francs. Les multi-milliardaires ont choisi les bouquets d’arbres pour faire établir à leur ombre des loges d’un grand luxe. Dans ces loges, chaque place est munie d’une longue-vue et d’un microphone pour permettre de voir le sang couler et d’entendre le halètement des adversaires.

Ce matin, les dernières places libres ont atteint le prix de 10.000 francs, et quelques-unes ne sont pas fameuses ; mais l’imagination des retardataires, surexcitée par une réclame intense, n’y regarde pas de si près.

10 h. 3/4. – On me communique ce résumé suggestif :

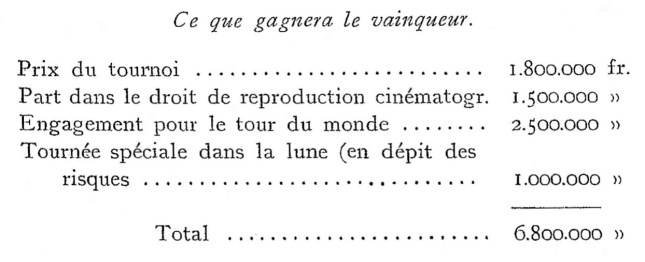

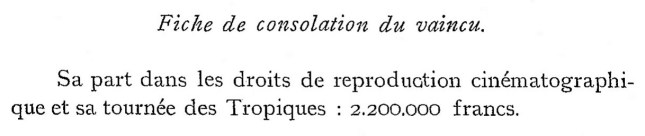

En outre, sur la proposition de Fleur de Couteau, les deux adversaires ont convenu de partager leur part sur les entrées dans la proportion de 60 % pour le vainqueur et de 35 % pour le vaincu. Les 5 % restants, aux esclaves blanches scalpées à l’Institut d’entraînement au cours des deux dernières années.

Midi. – La plupart des spectateurs sont à leur place. Comme le soleil tombe d’aplomb, ils ont presque tous adopté le costume des ancêtres, selon la recommandation du célèbre docteur hygiéniste Harry B. Démosthène. C’est-à-dire qu’ils sont nus. Et le spectacle est piquant, de voir le bronze mat des Nègres mêlé aux corps vivement coloriés des Indiens.

Le service des buffets étant assuré par des Chinois, on ne voit d’esclaves blancs presque nulle part. Et cette élimination, systématique ou non, sauvegarde tout au moins l’amour-propre des délégués de la presse européenne.

Des forces considérables de police armée sont concentrées dans l’arène et disséminées sur l’amphithéâtre. Ce corps d’élite se compose de Cafres guerriers, colosses réputés pour leur discipline et leur férocité.

Chaque arrivant est fouillé minutieusement. Toute espèce d’arme est prohibée. Les bouteilles elles-mêmes sont interdites, comme pouvant servir de projectiles. Il y en a qui auront soif.

Midi et demie. – Parmi les trilliardaires déjà en place, on admire beaucoup la vieille reine de la Fraternité, dans une loge à ses couleurs, bleu d’azur, constellée de diamants.

Le roi de la Corruption Politique et l’impératrice de la Traite des Blanches, arrivés l’un en monoplan Lina Pomaré VII, l’autre en biplan Soulouque, sont installés non loin l’un de l’autre avec leur famille et échangent des saluts.

1 h. 10. – La chaleur augmente. Mrs J.-K. Blacklake, Gouvernante de l’État de la Nouvelle-Jérusalem, arrive, précédée de 1.500 musiciens et suivie d’une foule de personnages. Le cortège traverse l’arène au milieu des acclamations et s’installe dans la loge présidentielle qu’ombragent des cocotiers centenaires apportés tout exprès du Congo. Des guirlandes d’émeraudes en cabochon courent d’un panache à l’autre. C’est l’une des loges les plus belles, tant par ses dimensions que par la sobriété de sa décoration. Une toile d’or préserve les occupants des ardeurs du soleil. Mais ceux-ci, pour ne pas heurter le sentiment public, se dévêtissent bientôt.

1 h. 25. – On me fait remarquer, ici et là, la présence des célèbres lutteuses Negroblood, Gléglé, Oiseau noir, Fumée jaune, Dent de Renard, Marjorie Brownskin, Chèvrefeuille, Jambe de Cerf, et celle encore du vétéran Tommy A. Johnson, le seul survivant du temps des luttes masculines, auquel on fait une discrète ovation.

1 h. 35. – L’impatience grandit. La cote est maintenant de 10 contre 6 sur Trou Bonbon.

1 h. 40. – Trou Bonbon arrive au vestiaire pour se mettre en tenue de combat.

1 h. 45. – Le docteur Kanoka Konakrys, l’un des médecins chargé de l’examen des deux scalpeuses, déclare que l’Indienne Fleur de Couteau est dans un état de grande nervosité.

1 h. 50. – Fleur de Couteau pénètre dans le ring. Un groupe de Sioux aux cuisses vertes, à la poitrine ensoleillée, entonne l’hymne indien bientôt chanté debout par toute l’assistance. Instants inattendus autant qu’inoubliables de concorde et d’émotion. Après quoi, on chante l’hymne du président Catapulte (air national nègre : He is a strong and smart fellow !…).

1 h. 55. – Trou Bonbon pénètre, à son tour dans le ring.

Des deux scalpeuses, c’est Trou Bonbon qui a l’air le moins ému. On remarque, en effet, sur la figure de Fleur de Couteau, un rictus qu’on n’avait jamais vu pendant sa période d’entraînement. C’est que la chevelure crépue des négresses ménage des surprises.

1 h. 59. – L’arbitre donne le signal du combat en lançant le mot conventionnel : Katséna. (Partez !) Trou Bonbon a le meilleur côté du ring avec le soleil dans le dos.

Voici les détails du match.

1er ROUND

L’oreille de Fleur de Couteau. Les sourcils de Trou Bonbon

Les deux adversaires échangent des feintes.

Trou Bonbon se précipite en avant et, d’un seul cherokis (3), décolle l’oreille droite de son adversaire. Corps à corps. Les deux lutteuses se montrent très prudentes. Trou Bonbon balafre le front de Fleur de Couteau exactement à la naissance des cheveux. Belle passe qui soulève d’unanimes approbations. Nouveau corps à corps. Trou Bonbon y laisse ses sourcils. Le sang coule peu.

2e ROUND

Trou Bonbon perd une partie de ses avantages

Trou Bonbon adopte sa terrible garde basse. Elle est presque accroupie. Ses mamelles touchent terre. Elle tente un coup de nuque, mais le manque. Prompte comme la biche, Fleur de Couteau riposte et soulage Trou Bonbon d’une de ses mamelles qui s’affaisse sur le sol comme une outre. Corps à corps. Fleur de Couteau fait pencher la tête de Trou Bonbon, d’un scalp du droit sans profondeur. L’arme a dévié dans les cheveux crépus. Fleur de Couteau paraît soucieuse.

3e ET 4e ROUNDS

Des swings, des hooks, des kataskumas (4), des cherokis, des uppercuts, des knoks, des malaglaouïs (5), entremêlés de corps à corps, sont échangés sans grand résultat. On ne saurait dire encore laquelle des deux adversaires l’emportera. Leur science à toutes deux est grande.

Avant la fin du 4e round, l’attention des spectateurs se laisse distraire par l’arrivée de plusieurs trains de cerfs-volants. Il faut convenir que c’est superbe. Les nacelles aériennes reluisent d’or et de rubis. D’or et de gueule, tout le monde connaît l’empereur des Pains d’épices et les couleurs de son blason. Il s’est réservé, tout en haut de l’amphithéâtre, cinq loges tendues de pourpre sur des piliers d’or. On s’était inquiété déjà de son retard. C’est qu’il tenait à faire une arrivée sensationnelle.

Aidés d’une foule de laquais en livrée cramoisie, Lui et ses invités mettent successivement pied à terre. On murmure d’aise chaque fois qu’on reconnaît un personnage. Ce sont tous et exclusivement des souverains.

Voici le roi de la Vision extra-lucide, la gracieuse reine des Harengs-saurs et le prince époux, le roi du Sérum de la longévité, le prince Horace LXVIII des Rayons ultra-violets, puis l’impératrice douairière de la Paix armée et la reine régente des Mitrailleuses qu’on s’étonne de voir ensemble, tant sont connus leur haine et leurs procès retentissants. Voici encore le roi des Hameçons, la reine du Jour artificiel, le grand-duc régnant de la Culture microbienne, le prince héréditaire des Engrais chimiques… Mais le 5e round ayant commencé, l’attention admirative se lasse et se détourne des derniers arrivants.

5e ROUND

L’œil de Trou Bonbon

Fleur de Couteau place une pointe du droit et deux uppercuts dans un corps à corps. Trou Bonbon place un coup au corps. Tout en parant, Fleur de Couteau tente quatre directs du gauche et en place un. La peau se décolle sur la nuque. Trou Bonbon se défend bien, mais, dans un corps à corps, Fleur de Couteau lui place encore un kataskuma et, d’un final, lui cure l’orbite gauche dont l’œil vole à plusieurs mètres. Trou Bonbon n’a point sourcillé. D’ailleurs, elle a perdu ses sourcils.

Pendant l’intervalle, Trou Bonbon va ramasser, dans le sable, l’œil qui brille au soleil avec une fixité terrible. Elle l’essuie et le remet dans l’orbite.

Rumeurs d’admiration, cris délirants parmi les Nègres, jets de fleurs, de sacs de dollars. Même, des indiens lancent dans l’arène les plumes de leurs coiffures enrichies de pierres précieuses.

Le bruit se répand bientôt que ce n’est heureusement pour Trou Bonbon que son œil de verre.

6e ROUND

Leur nez et leur bouche saignent

Trou Bonbon reprend sa garde accroupie. Corps à corps. Fleur de Couteau place encore deux uppercuts, un du gauche, un du droit, coup sur coup. Trou Bonbon répond par un cherokis de la lèvre qui découvre toutes les dents de Fleur de Couteau. Un rire sanglant et perpétuel caractérisera désormais l’expression de l’Indienne. C’est d’une belle et captivante horreur. Fleur de Couteau répond par une section des narines. Trou Bonbon place trois points de repère dans la tête, mais sans grande vigueur. Toutes deux saignent abondamment de la bouche et du nez.

7e ROUND

Fleur de Couteau prend l’avantage

Fleur de Couteau place deux pointes du droit sur le front. Et, coup sur coup, elle place un uppercut, puis un malaglaouï, puis un swing, qui rouvre une ancienne blessure à la joue de Trou Bonbon, puis encore une pointe qui passe comme au lardoir l’oreille de la Négresse. À ce moment, Trou Bonbon tente un swing au corps, mais Fleur de Couteau y répond par un terrible cross qui fait reculer Trou Bonbon jusqu’aux cordes du ring.

8e ROUND

La poursuite. Fleur de Couteau rit

Comme un fauve, Fleur de Couteau suit Trou Bonbon tout autour du ring, et réussit un bon direct au front, ainsi qu’un coup du gauche sur la tempe. Elle se met en pleine action. Son sourire forcé et sanguinaire révèle ses dents pointues. Trou Bonbon, par contre, paraît harassée. Fleur de Couteau lui place encore une belle section directe du droit. Corps à corps. Trou Bonbon place un coup du gauche sur la joue de Fleur de Couteau qui résonne comme un tambour. Quatre dents couleur d’amande s’éparpillent dans l’arène. Fleur de Couteau ne fait qu’en rire et assène trois formidables hooks du gauche sur la nuque de Trou Bonbon qui chancelle. Ce round est de beaucoup à l’avantage de Fleur de Couteau.

9e ROUND

Le mari de Trou Bonbon intervient

Après un corps à corps où Fleur de Couteau est sévèrement maltraitée, celle-ci prend sa revanche et place une série de cherokis dans la figure de Trou Bonbon. Tous les coups que porte Fleur de Couteau sont d’une étonnante précision. Elle amuse son adversaire pour la fatiguer. La figure de Trou Bonbon est maintenant dans un piteux état, comme passée au hachoir. L’œil droit tuméfié se ferme de plus en plus. Et ce n’est pas de son œil de verre qu’elle y verra. Un direct sur le nez, deux uppercuts, enfin un hook du gauche en plein visage ont raison de Trou Bonbon qui s’affaisse lourdement. Fleur de Couteau pousse un cri de triomphe et s’apprête au scalp, quand un colosse surgit dans l’arène, et, avant qu’on ait songé à l’arrêter, se précipite sur Trou Bonbon, la secoue énergiquement et hurle : « Vas-tu te relever, espèce de brute ! »

Cette grave infraction au règlement soulève d’unanimes clameurs. Debout, les spectateurs indignés s’agitent, menacent de tout saccager.

C’est le mari de Trou Bonbon qui a voulu ranimer le courage de sa femme. Il y est parvenu. Trou Bonbon se relève, et, pendant que la cloche sonne la fin du round, elle reprend ses sens.

À connaître cette intervention conjugale, la jovialité l’emporte sur l’indignation ; des rires inextinguibles secouent l’assemblée, déferlent sur tous les gradins, submergent les rois eux-mêmes qui ne peuvent résister. Les policiers, accourus pour s’emparer de l’homme qui, dans sa nudité totale, est beau comme un bronze africain, se laissent gagner par l’hilarité générale, prennent ce bon mari dans leurs bras vigoureux et le portent en triomphe jusqu’à sa place. Sûre de la victoire, Fleur de Couteau renonce à toute réclamation.

10e ROUND

Les Vautours

Fleur de Couteau touche au nez, et le sang coule à nouveau. Elle se montre meilleur tacticien que son adversaire et place encore un kataskuma du droit sur la figure, dans un corps à corps. Trou Bonbon agite la tête d’une façon continue pour esquiver les nombreuses pointes que l’indienne lui porte avec rapidité tout autour de la nuque. Trou Bonbon résiste bien, fait assez bon usage de son droit, et, à la volée, détache trois doigts à la main de Fleur de Couteau.

Des vautours, gypaètes (6) et condors, attirés par le sang, commencent à décrire des cercles lents et de plus en plus bas au-dessus de l’arène. L’un d’eux, même, d’un vol hideux, pique dans le sable et dévore goulument l’oreille de Fleur de Couteau. Chassé par Dupont, il recule en rechignant et s’envole en claquant lourdement de l’aile.

11e ROUND

Trou Bonbon à terre et scalpée

C’est rapide. Après un corps à corps, qui suit une tentative de Trou Bonbon pour toucher Fleur de Couteau à la figure, celle-ci accélère l’allure du combat, et, de trois coups formidables du gauche, à la mâchoire, envoie Trou Bonbon à terre. Trou Bonbon ne bouge plus, face au sol. Avec une dextérité qui révèle un art consommé, Fleur de Couteau l’a scalpée, et maintenant elle brandit, des deux doigts qui lui restent à la main gauche, le trophée crépu et sanglant.

Par l’effet de cette douleur nouvelle et plus vive, Trou Bonbon s’est relevée. Elle serre la main de son heureux adversaire. Son crâne rouge prend au soleil des marbrures extraordinaires.

Les Indiens exultent, trépignent de joie. C’est une ovation interminable à l’adresse de Fleur de Couteau qui triomphe sans jactance.

Elle dit à ses familiers, qui se pressent autour d’elle, qu’elle ne douta jamais de la victoire, mais qu’elle eut à faire à forte partie et qu’elle dut être continuellement sur ses gardes.

Elle morigène la police, à cause du vautour qui a mangé son oreille.

Sur les gradins, d’où la foule ne s’écoule qu’à regret, c’est un saccage méthodique. Chacun veut emporter un souvenir de cette journée mémorable. Les rois ayant amené leur garde du corps, les loges sont bien gardées et ne souffrent aucun dommage. Mais pour le reste de l’amphithéâtre, c’est bientôt plus dévasté qu’après le passage d’un cyclone…

Après le combat

Calme-Prairie, 15 août. – En somme, ce fut, depuis le début, un combat inégal et, dès les premiers rounds, la cote des paris revint à égalité.

Presque toujours, les coups de Trou Bonbon ont manqué de longueur d’atteinte, et, pas un instant, elle n’a été sur le pied d’égalité avec son terrible adversaire.

Maintenant que Trou Bonbon est battue, la foule dont elle était l’idole lui reproche amèrement sa défaite.

« Quand on n’est pas de taille à se défendre convenablement, entend-on dire de tous côtés, on ne se mêle pas d’entrer dans le ring.

– Par sa folle présomption, entend-on encore à Calme-Prairie, Trou Bonbon a humilié la race nègre tout entière. Les conséquences en peuvent être incalculables. »

Je cours en ville pour assister aux tueries qui ne manqueront pas de se produire, tant la surexcitation est grande. Je vous tiendrai au courant.

Un dernier mot hâtif. – Les oiseaux mécaniques qui s’élèvent de toutes parts dans le ciel de ce beau soir d’été… (suivent quelques mots illisibles.)

(The Nox.)

_____

(1) Se trouve dans toutes les pharmacies.

(2) Comme on le sait, il n’y a presque plus de chrétiens dans les États. (N. D. L. R.)

(3) Mot sioux qui signifie entaille (Plus exactement : mot haut-sioux archaïque).

(4) Mot apache qui signifie balafre.

(5) Mot congolais qui signifie une autre sorte de balafre.

(6) Nous ignorions l’existence de cette variété en Amérique. (N. D. L. R.)

_____

(R.-H. de Vandelbourg, in Pan, revue libre paraissant tous les mois, quatrième année, n° 4, avril-mai 1911)

_____

(Alexandre Ananoff, in L’Astronomie : revue mensuelle d’astronomie, de météorologie et de physique du globe et bulletin de la Société astronomique de France, quarante-neuvième année, tome XXXXIX, n° 8 et 9, août et septembre 1935)

La tristesse s’empara pour la première fois des hommes lorsqu’ils reconnurent que la parole hésitait sur leurs lèvres.

Ils n’avaient pas été troublés par les avertissements des compagnons dont l’humeur inquiète dénonçait les conséquences amoindrissantes de chacun des progrès de la monstrueuse entreprise humaine. Comment les auraient-ils écoutés ? Hors ces esprits revêches, qui n’éprouvait l’orgueil de l’achèvement de l’œuvre millénaire ? Les hommes goûtaient la commodité d’être de simples pièces dans un ensemble, si bien réglé que, désormais, la machine fonctionnait sans cerveau directeur.

Chacun, à sa place, éprouvait le calme béat que procurent l’assurance du présent et l’insouci des lendemains.

Ceux-là même qui prétendaient ressentir gêne ou crainte, quelle résistance eussent-ils pu opposer ? Révolte, arrêt conscient, retour en arrière, tout changement était devenu impossible.

Aussi, nulle émotion n’avait agité la société humaine lorsque mourut l’écriture. Il y avait beau temps que les sons se transmettaient sans qu’il fût besoin du truchement des signes. Dans un monde où tout était sensations et images, à quoi bon cette survivance des âges inférieurs ? La tradition n’avait plus l’excuse d’être exemple ou leçon. L’avenir serait conforme au présent. Rien d’un passé désuet, aussi bien que de ses méthodes, ne valait d’être retenu. Depuis longtemps, l’usine humaine économisait l’inutile.

*

La parole était un bien si ancien ; elle se liait si étroitement à la pensée que, la sentant fuir, les plus insensibles du troupeau éprouvèrent confusément que leur intelligence se trouvait diminuée par cette perte. L’émotion fut passagère. La parole se retira lentement. S’exprimant moins aisément, même en leur langage intérieur, les hommes ressentirent moins l’affreuse privation.

De ce jour, toutefois, data leur tristesse. Point de gaieté dans le silence. Nulle joie animale qui remplace la musique d’échange des lèvres.

*

Ce fut sur un peuple muet, apathique, comme le sont les bêtes, que sévit la catastrophe. Fissure, rouille, usure, quelle qu’ait été la nature de l’accident, un jour vint où la machine s’enraya. Nulle œuvre de raison qui n’ait sa fin. Seule, la vie se perpétue parce que des forces aveugles la renouvellent.

La crise avait frappé sensiblement, en même temps, les diverses sociétés humaines. Elles ne se distinguaient guère. Toutes avaient été édifiées, elles évoluaient d’après un système pareil, depuis que l’extension de la civilisation, détruisant cent peuples divers, en avait fondu cent autres en une même race.

Tel groupe subit brusquement l’atteinte et, désemparé, disparut. Réduits lentement, certains purent résister.

Les survivants s’éparpillèrent en clans, et l’homme se retrouva isolé devant la nature. Il avait entretenu ses forces physiques par la pratique disciplinée des exercices. Ses muscles lui permirent la lutte.

Longtemps après le grand désastre, les humains continuèrent d’habiter des demeures de pierre ou de boue séchée. Incapables de remédier, autrement que par des moyens de plus en plus grossiers, aux dégâts inévitables, il leur fallut, un jour, quitter ces retraites. Indifférents au crépuscule des hommes, les chats s’y maintinrent. Ils reprirent une vie nocturne en lutte avec les rongeurs qu’affaiblissait la privation des commodités de leur existence parasite.

L’humanité se bâtit des huttes. Elle reprit le chemin des cavernes et des abris sur la berge des cours d’eau paresseux. Son industrie s’était réduite à ce que produit le travail des mains. Nul souci du galbe, nul décor des poteries. Le long esclavage de l’usine avait détruit toute originalité. À son tour, le goût de la symétrie suivit la logique dans sa chute.

Les brutes humaines poussaient, à grands cris, leurs maigres troupeaux. Oublieuses du retour des moissons, elles menaient paître les bêtes par les marais verdoyants ou bien les fourrés aux feuilles tendres. Des milliers d’insectes dévoraient animaux et gens ; certains s’installaient sur leurs peaux. À reprendre la vie sauvage, les taureaux se rebellèrent. Il fallut que l’homme engageât des combats avec eux. Il n’y prenait pas toujours l’avantage. Las de courir, il laissa s’enfuir chèvres et moutons. Le cheval avait disparu depuis l’ère des moteurs.

Le jour vint où les chiens se séparèrent des hommes. Un pacte, renouvelé fidèlement au cours des siècles, unissait le destin des deux espèces. Les chiens avaient accepté la misère commune. Hâves, ils suivaient la troupe nomade ; décharnés, ils veillaient de nuit au dehors des huttes, disputant à l’avidité des fauves les débris et les squelettes. Les femelles trahirent en s’unissant à des loups. Dans leurs fils, l’homme connut ses ennemis les plus cruels.

*

Abandonnée de son compagnon, incapable de retenir les bêtes domestiques que les carnassiers exterminèrent, la race vécut de fruits, de menu gibier forcé dans ses trous, d’escargots, d’œufs dérobés aux creux des nids. Pourchassée par les fauves, sans armes que des gourdins, elle chercha sa sécurité dans les arbres.

Elle s’y confinait quand, sous le poids de longs orages, les fleuves, mêlant leurs eaux, envahirent les forêts où s’étaient réfugiés les humains. Les bandes terrifiées virent les flots entourer le pied des arbres. Un vent affreux fouettait les branchages. L’un après l’autre, arrachés par la tourmente ou paralysés par le froid, petits, femmes, hommes glissaient, s’abattaient dans les eaux. Il semblait aux derniers survivants que, mû par une colère monstrueuse, l’Esprit des arbres secouait les grappes humaines afin d’en finir plus vite avec cette vermine détestée.

Alors, sur la terre affranchie, dans les sauvages mers, aux libres champs de l’espace, par toute la nature désormais harmonieuse, recommença le règne des êtres sans raison.

_____

(Charles Nicolle [prix Nobel de physiologie 1928], in Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques, douzième année, n° 619, samedi 25 août 1934)

I

Il est fatigant de jouer pendant des heures entières. Et mon esprit ne fut jamais capable d’accorder une attention très longue aux batailles de mes soldats ou aux ruades de mon cheval César. Il aimait, au contraire, vagabonder sans contrainte et sans but en d’imaginaires pays merveilleux, que me dépeignait la vieille Julie dans toutes ses histoires, et où je vivais avec délices. À tel point, qu’oubliant les plus graves occupations de la journée, celle de donner à César son avoine quotidienne ou simplement de prendre mon goûter, je me couchais sur le tapis du petit salon, les yeux grands ouverts et le front plissé, pour mieux suivre ma promenade. Souvent alors, j’entendais ma grand-tante Rose qui murmurait à maman, de sa petite voix presque basse :

« Comme il ressemble à Jérôme ! »

Et ses beaux yeux devenaient tristes.

Longtemps, j’ai ignoré ce qu’elle voulait dire. Et les questions qu’à plusieurs reprises je posai à la vieille Julie n’amenèrent jamais que cette phrase, toujours pareille et dite avec assurance :

« Ce pauvre petit, tout de même ! »

Elle se taisait ensuite, contrairement à son habitude qui était de parler beaucoup ; et, par elle, je ne sus rien. L’audace me décida : je résolus de m’adresser à tante Rose elle-même. Et un jour, comme je lui demandais :

« Tante Rose, à qui dis-tu que je ressemble ? » ce qui manqua de franchise, car « Jérôme » ne quittait guère ma mémoire, elle me répondit en hochant la tête :

« Mon chéri, c’est à un petit garçon qui fut le frère de ta maman. Il était très gentil et très sage. Et il avait des boucles aussi jolies que les tiennes, » ajouta-t-elle en caressant ma chevelure.

Je la priai de me dire où il se trouvait et si, comme mon oncle Albert, il voyageait dans le pays des nègres. Elle secoua la tête.

« Il a été malade, mon Jeannot, très, très malade. Et puis… »

Mais Julie entra, tenant son livre de comptes pressé sur sa poitrine, et chassa, par des questions culinaires, les souvenirs de tante Rose.

Ce que je venais d’entendre piqua ma curiosité plus encore que ma complète ignorance ne l’avait su faire. Je m’enquis de tous côtés et peu à peu j’appris que Jérôme – d’une année plus jeune que maman – était mort à huit ans et demi d’une angine qu’il avait contractée au cours d’un voyage, et malgré les soins angoissés de ma grand-mère. Elle-même ne put résister à la fatigue et au chagrin que lui causa cette perte, et mourut trois semaines après lui.

Je conçus de cette histoire un grand effroi. La pensée que je ressemblais à un petit garçon mort me poursuivit durant de longs jours. Ce qui me terrifia aussi fut le nom de cette maladie mystérieuse et dont je ne pouvais dire qu’une chose : qu’on en mourait. Sans cesse, je me répétais : « Je suis comme Jérôme, je vais mourir, j’ai une angine. » Et ne sachant pas d’où l’on souffre quand on a une angine, je souffrais de tout mon corps.

L’âge même de Jérôme ajouta son mystère à ma crainte. Je venais d’avoir six ans. Et l’incertitude où je me trouvais de placer six ans par rapport à huit ans et demi fut une vraie torture. Était-ce avant ou après ? Un soir enfin, j’en posai avec hardiesse la question à ma mère. Elle me traita en riant de grosse bête, et me dit que c’était après, et qu’il y aurait encore deux grandes années avant que je ne les eusse. Cette assurance, venue de l’être que je chérissais le plus, me donna une joie telle, que je bondis sur les genoux de maman et que je l’embrassai à l’étouffer, sans qu’elle pût rien comprendre à mon élan, ni rien faire que répondre à mes caresses. J’en oubliai la mort, l’angine et le petit Jérôme. Je dansai et je courus comme un fou ; la vieille Julie me regardait avec stupeur et ne reconnaissait plus son Jeannot, si raisonnable de coutume. Et je chantai, et quand on m’eut couché, je m’endormis en murmurant : « Encore deux ! Encore deux ! » Car un enfant seul peut croire avec confiance en la longueur des années, et il faut avoir vécu pour connaître et sentir la fuite impalpable des jours…

II

L’automne amena un grand changement dans notre vie. En rentrant du collège, un matin, mon père, tout joyeux, nous annonça qu’il était nommé professeur de seconde au lycée de Versailles. Nous avions huit jours pour nous y rendre. Très vite, il fallut nous préparer à partir et à quitter – pour mes parents, ce fut à jamais – la bonne ville d’Alençon, où ils se connurent et se marièrent, et où je naquis. Ma mère en éprouva un profond chagrin ; mais elle le cachait soigneusement pour que le plaisir de mon père ne fût pas troublé. Pourtant, elle ne parlait plus, durant les repas de cette dernière semaine, et si elle écoutait, c’était avec tristesse. Et le soir, quand elle se penchait sur moi pour me souhaiter la bonne nuit, j’apercevais dans l’ombre des yeux pleins de larmes qui brillaient doucement. Pour moi, les préparatifs me donnaient beaucoup de distraction ; je ne quittai pas un seul instant ces demi-dieux, velus et à la voix tonnante, qui descendaient en un tournemain les meubles et les malles. Et leur compagnie me fut une source inépuisable d’admiration réjouie.

Le dimanche, à la nuit tombée, nous partîmes. Dans l’omnibus qui nous conduisit à la gare, puis dans le wagon, malgré ma résolution de jouer au contrôleur, je dormis à moitié. Non que j’eusse sommeil ; mais je ne pouvais garder mes yeux ouverts. D’eux-mêmes ils se fermaient. Et de plus, tous les bruits du train se fondaient en un curieux murmure. Parfois, cependant, j’arrivais à saisir une phrase ou quelques simples mots. Maman dit à deux reprises :

« Jeannot ! réveille-toi, mon Jeannot ! »

Je n’en fis rien. Ce n’était pas de ma faute : pourquoi mes yeux se fermaient-ils ? Je m’étais blotti contre l’épaule de la vieille Julie, qui soupirait de temps à autre :

« Ce petit, tout de même ! »

Il me parut bien lui avoir entendu déjà prononcer cette phrase ; mais en quelle occasion ? Je n’eus pas la force de me le rappeler. Puis, mon père, qui parlait à peine, remarqua :

« Cet enfant n’est pas bien. »

La petite voix de tante Rose répliqua sévèrement :

« Il est fatigué, voilà tout. Au lit, sitôt arrivé, et demain il n’y paraîtra plus. Vraiment, vous vous frappez sans aucune raison. »

Il était fort avant dans la nuit quand nous débarquâmes à Versailles. Les cris des employés, les portières qui claquaient en coup de fouet, les lumières de la gare et l’agitation de ma famille me tirèrent un peu de mon demi-sommeil ; mais dès qu’on m’eut installé dans le vieux fiacre, qui nous entraîna, gémissant, vers notre nouvelle demeure, je m’assoupis encore. Je n’arrivais plus à tenir ma tête droite, tant je la trouvais lourde. Et mes épaules et mes genoux se brisaient à chaque cahot de la voiture.

La vieille Julie suivit les conseils de tante Rose. Sitôt arrivés, elle me prit dans ses bras, laissant mes parents s’occuper du cocher et des bagages, et sonna ; une grande femme vint ouvrir, tenant une lampe. Julie murmura :

« Je vous salue bien, Madame la concierge. »

La grande femme répondit d’un air entendu :

« Ah ! c’est pour le troisième ! »

Puis elle nous précéda dans un large escalier noir, traversa des pièces vides et sombres, et parvint dans une chambre où je retrouvai avec stupeur mon petit lit. Julie me déshabilla sans un mot, m’embrassa vite pour rejoindre son travail, et s’en fut. La grande femme partit également. Je perdis tout à fait conscience.

Je m’éveillai à cinq heures du matin, en hurlant. Mes parents accoururent et me trouvèrent la figure très rouge et les mains accrochées aux lèvres. Je pleurais :

« Maman, maman, j’ai mal dans la bouche. »

On s’affola. Ne connaissant aucun docteur dans la ville, mon père dut à nouveau déranger la concierge pour qu’elle indiquât le plus proche.

« C’est, dit-elle, M. Tilleul, un peu plus bas dans l’avenue, au 64. »

Julie se précipita et revint avec un gros homme, triste et chauve. Il toucha mon poignet, étudia ma gorge – ce qui ne fut pas une simple affaire – et déclara enfin :

« Ce petit bonhomme a pris froid dans le va-et-vient de vos préparatifs. Il est en train de « faire » une angine. Voyez sa température. »

Machinalement, je murmurai une phrase, oubliée depuis longtemps et que ma mémoire soudain retrouvait : « J’ai une angine, je vais mourir, je suis comme… » Je poussai un cri ; une réflexion venait de s’imposer à moi, énergique et brutale. Il n’y avait pas deux grandes années entre six ans et huit ans et demi. C’était faux, complètement, puisque j’étais comme Jérôme. Mon désespoir n’eut pas de bornes. Mais ce qui me coûta le plus, ce ne fut pas de penser que j’allais mourir, tout de suite, comme « il » était mort, mais de savoir que maman avait pu me tromper.

III

Durant tout le jour, la fièvre augmenta sans cesse. Elle conduisait un long cortège d’apparitions étranges, qui tournaient autour de mon lit en se tenant par la main et en chantant. Je ne parvenais pas à comprendre leurs paroles, mais la mélodie un peu monotone de leurs voix atténuées m’engourdissait doucement, comme les berceuses de Julie.

La nuit vint. La ronde se défit et disparut. Mes paupières, malgré leur fatigue incroyable, se soulevèrent un peu. Du haut d’une console, une petite veilleuse tremblante éclairait à peine maman, qui sommeillait dans un fauteuil. Sa chère figure s’était tirée. J’aurais voulu courir à elle, et caresser son front pour en chasser la fatigue et l’ennui. J’aurais voulu surtout lui dire combien je lui pardonnais ses paroles inexactes : elle paraissait tant souffrir ! Mais je ne pouvais pas bouger. Mon corps semblait collé au drap. Et ma gorge m’étouffait, douloureuse et brûlante.

Je tournai la tête avec difficulté. Et mes yeux, ne sachant plus où se fixer, allaient se perdre à nouveau dans un rêve – quand tout à coup, je vis la porte qui lentement s’ouvrait.

Quelqu’un parut, et s’approcha. Il y eut un froissement d’étoffe sur le plancher nu. Bientôt, je distinguai une robe : elle ressemblait à celles que tante Rose m’avait montrées un jour avec émotion, parce qu’elles dataient de sa jeunesse. Les manches en étaient à gigot, et le satin jaune pâle qui la composait, semé de petits anneaux d’un jaune plus vif, mettait une tache claire dans l’ombre. La dame se pencha sur moi. Des boucles brunes, placées à l’ancienne manière, encadraient un visage aux traits doux et charmants. Et j’aurais cru voir soudain tante Rose rajeunie, si je ne m’étais souvenu qu’elle avait des yeux bleus, tandis que ceux-ci, qui me regardaient en souriant, étaient noirs. Je lui dis :

« Bonjour, Madame. »

Elle s’inclina plus encore et me baisa au front. Avec lenteur, ses belles mains soignées caressèrent ma gorge, et la douleur s’atténua. Alors, elles se posèrent sur mes yeux lourds. Je m’endormis.

On m’a dit plus tard que la journée suivante fut la plus mauvaise de la maladie ; je me souviens seulement de n’avoir pu articuler un mot, tant je souffrais. Et je souhaitais de toutes mes forces que la dame revînt, pour qu’elle me fît dormir encore. Car, sans nul doute, elle était fée.

Elle revint. Au même instant que la veille, la porte s’ouvrit sans bruit pour la laisser passer. La douleur seule m’empêcha de lui témoigner ma joie de sa nouvelle visite : elle sourit cependant, l’ayant saisie dans mon regard. Je sentis de nouveau ses lèvres sur mon front. Puis je la vis tirer de son petit sac un mouchoir, qu’elle plaça sur ma gorge. Il sentait bon. Je fermai les yeux pour mieux jouir de sa fraîcheur et de son parfum. Et tout à coup j’eus l’impression que je pouvais parler.

Mais comme si elle m’avait deviné, la fée mit un doigt devant sa bouche, qu’elle avait petite et mignonne. Elle reprit le mouchoir et, à reculons, me fixant toujours de ses yeux adorables, quitta la chambre.

Sans plus tarder, j’appelai à tue-tête ma mère, qui se réveilla en sursaut. Et, me pressant pour ne rien oublier, je lui racontai la visite de la nuit précédente et celle de cette nuit, et combien la fée était belle, et comment elle avait calmé ma douleur ; et que son mouchoir sentait bon ; et qu’elle ressemblait à tante Rose ; et que sa robe était jaune, avec des petits ronds. Maman éclata en sanglots et cria :

« Marcel, Marcel ! »

Mon père se précipita.

« Marcel, Jeannot est perdu. Il a le délire. Vite, il faut que M. Tilleul vienne, tout de suite, tout de suite. »

Et quand M. Tilleul entra, maman, qui ne cessait de m’embrasser en pleurant, gémit :

« Docteur, mon petit garçon va mourir ! »

M. Tilleul me considéra gravement, selon son habitude, et son gros visage montra de la stupeur. Maman, qui ne le quittait pas du regard, se jeta dans les bras de mon père.

« Tu vois, tu vois sa figure. Ô mon Dieu, mon Dieu ! »

Mon père voulut la calmer.

« Voyons, voyons, » soupira-t-il. Mais de grosses larmes glissèrent sur ses joues.

Alors, M. Tilleul se tourna vers eux, et dit :

« Vous vous méprenez, Madame, sur l’étonnement que m’inspire l’état de notre petit malade. J’avoue que ce début d’angine me donnait quelque inquiétude, d’autant plus que sa forme ne laissait pas d’être mauvaise. Et la journée d’hier me faisait croire qu’il faudrait, longuement et sans répit, lutter contre une évolution assez grave. Or, voici qu’à présent je trouve une gorge presque guérie, des pulsations rapides et égales, et des membres ayant recouvré leur souplesse. Vous m’en voyez surpris, mais agréablement. »

Maman se remit à sangloter. Mon père, très ému, secoua les mains du docteur en lui promettant une reconnaissance éternelle. M. Tilleul se défendit.

« Mais non, je vous assure. Croyez bien que je n’y mets aucune modestie exagérée ; mais, voulant être franc, je dois reconnaître que je n’y suis pour rien. Et si mes sentiments ne m’interdisaient toute croyance, je vous dirais, Monsieur, que voilà un miracle, simplement. »

Malgré tout, et sur la prière de ma famille, il promit de passer le lendemain.

« Ainsi, conclut mon père, nous serons plus sûrs… »

M. Tilleul s’inclina, et partit.

IV

Moi seul, je savais maintenant à qui je devais de guérir si vite. Mais je ne tentai plus d’associer maman à mon secret : car, heureuse de me savoir sauvé, elle n’eût fait, en cette occasion, aucun effort pour me comprendre. D’ailleurs, elle décida, le soir, d’abandonner son fauteuil et de se coucher. Je renfermai donc mes pensées et ma joie. Quelqu’un les connaîtrait (je savais bien qui !) et personne d’autre.

À la mi-nuit, un coup de vent me glaça. J’ouvris les yeux ; la porte était fermée pourtant, et la fenêtre. Je voulus m’expliquer d’où le froid pouvait venir ; mais je l’oubliai soudain, ainsi que le sommeil et que toute autre chose, parce que mon regard venait de découvrir, assise à la place de ma mère, la fée.

Elle tenait dans sa main gauche une petite tasse de porcelaine, blanche et translucide, où se dessinait une guirlande de fleurs. Et de l’autre main, elle en remuait régulièrement le contenu. J’éprouvai, en la considérant, une étrange impression de reconnaissance et d’amour. Et, ne sachant comment lui en donner la preuve, je hasardai :

« Madame, je voudrais bien vous embrasser. »

Elle se leva, et vint à pas lents jusqu’à mon chevet, sans quitter sa tasse. La tristesse de son regard détruisit d’un seul coup ma joie.

« Madame la fée, m’inquiétai-je, pourquoi vous avez de la peine ? »

Elle ne répondit rien, mais je sentis très nettement qu’elle pensait :

« Mon petit garçon, c’est parce que je ne reviendrai jamais plus. »

Alors, dans un élan de terreur et de tendresse, je me jetai violemment contre elle, en protestant :

« Oh, ça n’est pas vrai, n’est-ce pas, Madame ? »

Et mon coude heurta la tasse.

Elle culbuta dans la soucoupe, avec un tintement de clochette ; et le bruit métallique de la cuiller contre la porcelaine me donna un grand coup au cœur. En même temps, les bras de la fée m’écartèrent. Et je vis, juste à la hauteur de mes yeux, sur le corselet de sa robe, une large tache de café.

Une angoisse nouvelle broya cruellement ma poitrine ; et comme je ne comprenais pas encore, une voix qui sifflait en elle me dit et me redit : « Bête, c’est toi ! »

C’était moi ! Je venais de faire cela, je venais d’indisposer la fée, au moment où je désirais le plus gagner son affection, au moment où je voulais tant qu’elle restât auprès de moi ce soir, et qu’elle revînt aux jours suivants ! Je retombai sur mon lit, et je la suppliai à travers mes larmes :

« Pardon, pardon, Madame ; ne vous en allez pas, dites ! »

Mais elle s’en allait, malgré mon chagrin et mes prières, penchant la tête, et sans rien dire. La porte se referma sur elle. De toutes mes forces, je criai :

« Madame la Fée ! Madame la Fée ! »

Ce fut en vain. Dans le corridor, ses pas légers s’affaiblirent et moururent. Je me trouvai mal.

Un espoir insensé chassa complètement mon sommeil les nuits suivantes, et rendit trop longues les premières journées ; un remords aigu déchirait mon cœur, si plein d’adoration pour la fée pitoyable,– et mon seul désir était de le lui témoigner humblement. Aussi, dès que la vieille Julie avait clos les volets de la chambre, j’attendais avec une anxieuse impatience qu’il plût à la fée de paraître. Mais elle demeurait invisible. Parfois, je m’imaginais apercevoir dans l’ombre sa robe claire et son sourire : ce n’était que le vivant reflet de la veilleuse sur l’acajou des meubles.

Au début de la nouvelle semaine, M. Tilleul me permit de me lever et de reprendre ma vie habituelle. Mais, eu égard à mon chagrin, la seule distraction que je me tolérais fut de me tenir auprès de la fenêtre et d’observer l’avenue, que je voyais pour la première fois. Il pleuvait sans cesse ; un matin je m’esclaffai, parce qu’un passant, qui voulait éviter les flaques d’eau, marchait de façon ridicule.

Je gardai ensuite un vif ressentiment contre mon rire stupide, ayant ramené mon esprit à la fée disparue.

Pourtant, et malgré moi, les amusements devinrent plus fréquents et plus forts. Le souvenir du visage harmonieux s’estompa bientôt. Et je retrouvai vite mon bon sommeil d’enfant, qui dort insoucieux du monde et de lui-même. Puis une grande nouvelle arriva, bouleversant la maison : mon oncle Albert allait revenir du pays des nègres. L’impatience de le revoir et de l’entendre, les images baroques et bizarres que je me faisais de ses aventures chassèrent tout ce qui restait en ma mémoire de Madame la Fée. Il n’en fallut pas plus pour que j’oubliasse complètement la robe de satin, et les petits anneaux, et la grande tache brune – comme j’avais oublié autrefois, sur une simple assurance de ma mère, l’angine, la mort et le petit Jérôme.

V

Un autre printemps vient de naître. Mais j’en ai croisé déjà plus de cinquante et, malgré leur teinte dorée, les rayons du soleil nouveau n’arrivent plus à me faire croire que mes cheveux sont encore blonds. Et mes yeux, pourtant bien affaiblis, distinguent sans peine la fin de la route ; elle est proche.

Tous ceux qui m’accompagnaient, et en qui j’avais placé toute mon affection, me quittèrent très vite pour s’étendre sur le talus, et s’assoupir. D’abord, la vieille Julie et tante Rose, qui ne vécurent jamais l’une sans l’autre et voulaient rester compagnes. Puis à leur tour, comme les chères vieilles, mes parents s’arrêtèrent ensemble, esclaves radieux d’un amour trop puissant pour qu’ils se pussent quitter, même d’un pas. Jamais je n’ai souffert autant qu’alors. Et cependant je dus continuer le chemin.

Il fut médiocre et solitaire, traversant d’humbles prairies et bordé d’arbres simples. Et lorsque je me retourne, je n’y vois que des tombeaux.

Pour famille, il ne me reste plus, depuis mon adolescence, que l’oncle Albert. Il s’est retiré, au retour de ses longs voyages, dans la vieille maison d’Alençon qu’il a ornée de ses trouvailles, étonnantes et parfois horrifiques. J’aime à l’aller voir ; son âge et sa philosophie me sont d’un grand secours, et la tranquillité avec laquelle ses quatre-vingts ans s’accommodent d’une existence uniforme et d’une mort imminente me charment tout en m’attristant.

À mon arrivée, ce matin, mon oncle m’entraîna.

« Viens, commanda-t-il. Je veux te montrer quelque chose qui va te toucher, toi, l’amateur de souvenirs, qui t’attendrira même, puisqu’aussi bien elle est arrivée à émouvoir ton vieux colonial d’oncle. »

Nous entrâmes dans le salon. On avait placé, au centre et sur un tabouret, une caisse de bois noir vermoulu. Mon oncle en souleva le couvercle.

« Voilà qui date de mon enfance, » dit-il d’une voix qui me parut tout à coup très lointaine.

J’aperçus des étoffes sombres, correctement rangées. La main ridée du vieil homme les prit avec soin et les souleva. Elles se déplièrent, dessinant peu à peu la silhouette d’une robe charmante et surannée.

Les manches à gigot, et le corselet raide, et les plis évasés de la jupe m’évoquèrent aussitôt l’image de tante Rose jeune fille. Je fis part à l’oncle Albert de ma pensée.

« Ce ne sont pas, me répondit-il, les habits de ta grand-tante, mais ceux de ta grand-mère. Je les ai retrouvés hier soir dans une soupente et j’avoue que cela m’a fait un je ne sais quoi. »

Son accent devenait bourru et sa moustache tremblait. Il jeta la robe sur un fauteuil et découvrit le fond du coffre.

« Regarde encore, » ajouta-t-il.

Une étoffe claire y scintillait. Pourquoi l’ai-je saisie brusquement ? D’un seul coup, elle se déroula : une robe encore, semblable à l’autre. Mais le satin qui la composait était d’un jaune très pâle, semé de petits anneaux d’un jaune plus vif. Et, au-dessus de la ceinture, s’étalait une large tache brune.

J’eus un éblouissement. Mon oncle murmura :

« Ta grand-mère n’a plus mis de robe après celle-ci. C’est en la portant qu’elle a lutté contre l’angine du petit Jérôme, et qu’elle a été vaincue. Tu la connais, Jean, n’est-ce pas, cette pauvre histoire ? »

Si je la connaissais ! Tous ses moindres détails traversèrent au galop mon esprit. Mais d’autres, bien plus nets, le fixèrent sur un autre enfant, qui fut malade aussi, et qui est mort aussi depuis longtemps, puisqu’il ne vit plus que dans mon cœur. Et comme il ressemble à Jérôme…

Mon oncle n’attendit pas ma réponse ; il reprit :

« Pauvre gosse ! il nous a vite quittés. Nous l’aimions. Il faisait la joie de ta mère et la mienne : car il était le petit frère, celui qu’on gâte et que souvent on réprimande, de toute l’énergie que donne le grand âge. Pense donc, j’avais onze ans ! »

Un sourire passa dans ses yeux.

« Mais ce que nous ne lui avons point pardonné, durant des jours, ce fut d’avoir entraîné notre maman après lui, si loin de nous… »

Il se tut. Sans pouvoir plus attendre, je levai la tête, en interrogeant :

« Mais… cette tache ? »

Mon oncle fit un grand geste :

« Tu m’en demandes trop, mon garçon. Oublies-tu que soixante-dix longues années se sont enfuies depuis lors ! Vraiment, je ne me souviens d’aucune chose qu’on puisse rapporter à cela. »

Il se pencha sur la robe.

« On dirait du café, » remarqua-t-il.

Cette aventure me paraît extraordinaire, et je ne parviens pas à me l’expliquer. C’est peut-être que je ne peux point y réfléchir de façon calme. C’est peut-être que l’homme ne doit jamais tenter de comprendre les mystères qui l’entourent et perdre son ignorance.

J’incline à croire simplement que je fus l’objet d’un rêve, un rêve incompréhensible et divin, dont la grâce me consola et me guérit même. Et ce soir, j’éprouve une mélancolie très grande à la pensée que jamais, durant ma vie, ni plus tard, je ne pourrai donner à un enfant, comme le fantôme exquis de ma grand-mère, une illusion si douce.

_____

(Claude Aveline, in La Revue critique des idées et des livres, tome XXII, n° 189, 23 mai 1921. Ce conte n’a pas été recueilli dans ses Histoires nocturnes et fantastiques ; son manuscrit est conservé à la Bibliothèque municipale de Versailles, sous le titre « La Tache de café ou les Maladies pareilles » (Ms Aveline 56). Il a néanmoins fait l’objet d’une publication aux Pays-Bas dans le volume rassemblé par son ami Martin J. Premsela : Claude Aveline, Pages choisies, recueillies et annotées à l’usage des écoles secondaires hollandaises, Zutphen : W. J. Thieme en Cie., 1930. Illustration : Gabriël Metsu, « Het zieke kind » [L’Enfant malade], huile sur toile, c. 1665)

Il y a quelques jours, j’étais à Dieppe. Je ne décrirai point la ville ; il est peu de touristes qui ne l’aient visitée. Un armateur de nos amis m’avait offert l’hospitalité.

Un matin, un convive manqua, et nous allions nous trouver treize à table. La maîtresse du logis, fine fleur normande, ayant de l’esprit à revendre (que de gens dans ce pays-là, comme ailleurs, ne savent où s’en pourvoir), la maîtresse du logis, ayant de l’esprit à revendre, et superstitieuse comme un sonneur de cloches, ce n’est pas peu dire, nous fit part de l’embarras où elle se trouvait. Je voulus la plaisanter sur ce que j’appelais une faiblesse ; moitié riant, moitié boudant, elle se défendit avec beaucoup d’habileté, me cita, d’un grand sérieux, deux ou trois morts subites arrivées à la suite de repas à treize personnages, et nous menaça de nous laisser déjeuner seuls. Je me fusse jeté à ses genoux pour la retenir, mais elle n’avait pas envie de s’en aller.

Après avoir réfléchi un instant, elle dit à son mari :

« Mon ami, il n’est que ce pauvre M. B… que nous puissions inviter au pied levé.

– Triste convive !

– Ces messieurs sont habitués à lui. Pendant que vous l’irez chercher, je mettrai monsieur (c’est moi qu’elle désignait) au courant de la situation.

– Puisque vous le voulez.

– Il le faut, mon ami. »

L’armateur, très soumis, très docile, ne répliqua point ; il prit son chapeau, sa canne et partit, leste comme un lévrier royal.

J’entrevoyais une histoire émouvante et finement assaisonnée. Elle ne se fit pas attendre. Mme X… était bien de son pays ; dans ce pays-là, comme dit un voyageur fort véridique, filles et femmes ne vont jamais sans leur langue, et je me suis étonné cent fois comment de si grandes langues pouvaient tenir dans de si petites bouches. Mme X… avait une bouche adorable et elle racontait comme un ange.

Tout le monde fit cercle par galanterie ; elle commença ainsi :

« M. B… n’est plus de ce monde ; depuis dix ans, il est mort moralement. C’est un ami de ma famille ; jamais je n’ai connu d’homme plus aimable, plus finement railleur, plus spirituel, plus caustique au besoin.

Aujourd’hui, il ne lui reste plus rien : c’est l’ombre de lui-même, c’est l’enveloppe d’un homme. Jeune encore, quarante ans, mais vieux avant l’âge, visage blême, sans expression, regards éteints. Il entrera, saluera, prendra place parmi nous, déjeunera par esprit d’imitation, mais il ne prononcera pas une parole. Il sera seul, toujours seul ; la conversation, le bruit ne pourront le distraire.

Gardez-vous de l’interpeller ; s’il vous arrive par distraction de vous adresser à lui en causant, n’insistez pas pour qu’il réponde. Un vénérable ecclésiastique qui s’occupe de lui avec une résignation divine, et quelques amis privilégiés au nombre desquels figure mon mari, peuvent seuls obtenir de lui quelque chose. Pour tout le reste, il n’a que des malédictions et il les prononce d’une voix sépulcrale qui glace d’effroi.

– Vous piquez ma curiosité, belle dame… quelle est la cause d’un aussi grand malheur ?

– La voici :

Il y a dix ans, M. B… était magistrat dans une petite ville de Bretagne. Par coquetterie, il restait garçon ; son grand air, sa fortune, son esprit lui avaient ouvert tous les salons où l’on savait vivre. Il courait de châteaux en châteaux, et menait joyeuse existence. Légèrement voltairien, suivant l’esprit du temps ; mais il savait si bien s’humilier auprès des femmes rigoristes, et faire sa cour aux héroïnes de sentiment, qu’il rentrait promptement en grâce.

Un soir, il revenait de la chasse en compagnie de quelques gentilshommes de l’endroit. Il suivait un de ces petits chemins creux si communs en Bretagne, hérissés d’ajoncs en fleur d’un côté, bordés de pins de l’autre, et dont de pauvres vieilles croix de pierre, symbole d’une sainte croyance, désignent tous les points d’intersection. En passant devant chaque croix, M. B… faisait comme ses compagnons de chasse, il levait son chapeau ; ceux-ci étaient réellement pieux, mais lui était chasseur avant tout. Avisant de loin un oiseau de nuit perché sur une croix, il fait signe à ses amis de se tenir immobiles et, avant qu’ils aient eu le temps de l’arrêter par un mot, il lâche son coup de fusil et court après l’oiseau qu’il voit tomber.

Il le cherche en vain dans les bruyères… il entend à côté de lui un ricanement railleur, il se redresse et se trouve en face d’une petite vieille couverte de haillons et pliée en deux sur sa béquille.

« Hé ! hé ! mon beau monsieur, lui dit-elle en dardant sur lui ses petits yeux qui brillaient comme ceux d’une bête fauve, hé ! hé ! mon beau monsieur, ne cherchez pas plus longtemps ; un oiseau tiré sur une croix bénite, le diable l’emporte.

– Quelle sotte histoire me racontez-vous, la vieille ?

– Cherche donc tant que tu voudras, et sauve ton âme si tu peux. »

M. B… s’était baissé et fouillait du pied les genêts. Il leva les yeux, la vieille avait disparu. Par où s’était-elle enfuie ? Le champ de genêts s’étendait au loin et il n’y voyait pas forme humaine. Ses amis le rejoignirent. Arrivés au pied de la croix, les chiens qu’ils tenaient en laisse poussèrent des hurlements plaintifs. Une paire fut détachée. On eut beau les exciter de la voix et du fouet, les pauvres bêtes refusèrent tout service.

« Avez-vous vu la vieille ? dit tout ému M. B… à ses amis.

– Quelle vieille ?

– Celle qui, il n’y a qu’un instant, était à mes côtés.

– Vous voulez rire, dirent-ils tout d’une voix ; il n’y avait personne auprès de vous.

– Mais si, parbleu ! une mendiante qui m’a même dit en riant d’une façon étrange que le diable avait emporté mon oiseau.

– Quelle plaisanterie, répliqua l’un, je ne vous ai pas perdu des yeux, et je vous ai vu seul, parfaitement seul.

– Une apparition ! s’écria un autre. Excellente histoire à rapporter au château. »

Et tous de rire. Seul, M. B… resta sérieux.

« Je ne crois pas aux apparitions, reprit-il, et pourtant, messieurs, je vous jure que j’ai vu cette vieille ; elle m’a parlé, je lui ai répondu. Expliquez-moi ce qui s’est passé. Et ces chiens, sont-ils dans leur état naturel ? Pourquoi ces hurlements ? Pourquoi n’obéissent-ils plus au fouet et à la voix ? Tenez, l’entendez-vous, elle rit encore !…

– Il me semble, en effet, que j’ai entendu quelque chose, dit l’un.

– Oui, ajouta un second, c’est bien un ricanement.

– Bah ! dit un troisième, c’est quelque animal inconnu qui chante sous terre. Où voulez-vous donc qu’elle soit passée, votre vieille ? C’est une hallucination, mon cher. On ne tire pas sans émotion un coup de feu sur une croix ; tout esprit fort que vous êtes, vous avez été troublé ; vous avez cru voir et vous n’avez rien vu ; vous avez cru entendre et vous n’avez rien entendu.