Il vous est arrivé, parfois, d’entrer dans un cirque. Le spectacle y est toujours infiniment plus intéressant et plus drôle qu’à l’Odéon, un jour de conférence.

Vous vous êtes extasié sur les tours de force angoissants des acrobates ; puis sont venus des clowns, qui ont tout d’abord paru maladroits et se sont vite révélés plus extraordinaires dans leurs contorsions, leurs pirouettes et leur effrayante agilité, refaisant ce qui venait d’être fait, sans la moindre apparence d’effort, comme en se jouant. Et vous avez été stupéfait de les voir capables des mêmes vertigineuses dislocations qu’ils agrémentaient de l’imprévu le plus imprévu, surpassant, par les cabrioles les plus inouïes, les divers exercices mesurés, compassés, précis de leurs camarades.

Le clown, en effet, au gré de la fantaisie la plus déréglée, va, vient, saute, retombe, bondit, s’élance, retombe encore. Cocasse, étrange, hallucinant, macabre à l’occasion, railleur, sarcastique, gouailleur, spirituel et naïf en même temps, il crie, s’exclame, laisse son rire fuser brusquement, aigu, communicatif, s’égrenant chromatiquement et finissant en grimace désolée ; jamais fixé, s’il s’arrête, c’est pour repartir aussitôt, endiablé, faisant la roue, se retrouvant sur ses pieds, pirouettant de-ci, de-là, avec une rapidité et une prestesse étourdissantes.

Au lieu d’aller aux « artistes » en maillot collant, soucieux de leur académie, attentifs à ne pas détruire l’harmonie des lignes et presque fatigants par la grâce conventionnelle et l’automatique précision de leurs mouvements, votre sympathie s’est portée sur ces funambules au masque peinturluré et aux oripeaux tapageurs.

Or, la vie littéraire peut être envisagée comme un cirque, avec ses acrobates, avec ses vagues écuyers qui crèvent d’inoffensifs cercles de papier, au bruit d’une musique navrante, et – aussi – ses clowns, qui possèdent le métier des grands premiers rôles, de merveilleuse façon et pourraient, en supprimant leur accoutrement bizarre, le toupet et les enluminures du visage, être pareils à ceux-ci, avec l’originalité en plus.

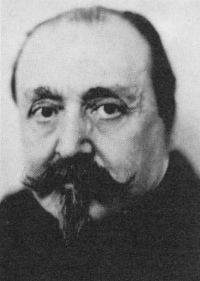

Parmi ces derniers, Georges Fourest apparaît comme l’un des plus heureusement doués : il est bien le clown littéraire par essence et sa cocasserie ne ressemble absolument à aucune autre.

Ce n’est plus Willy, prince de l’à-peu-près et roi du calembour, ce n’est plus Grosclaude, pince-sans-rire, aux étonnants poncifs, qui, avec des clichés et des phrases qu’ont usés tous les faits-divers, met sur pied les histoires les plus invraisemblables, ce n’est pas Courteline, dieu de la Farce, véritable et génial auteur comique, proche parent de Molière, ce n’est pas Alphonse Allais, G. Auriol, J. Renard, Weber, Tristan Bernard. C’est Fourest, c’est-à-dire un maître ciseleur de vers, personnalité exceptionnellement à part dans cette classe à part d’écrivains.

Georges Fourest n’est pas un « auteur gai » à proprement parler. Il ne cherche pas à provoquer le rire et ne débite point de pantalonnades pour amuser le passant. C’est un poète étrange nourri des plus contradictoires lectures, un poète qui poussera des cris d’orfraie en présence du commun et du convenu, comme Henri III à la vue d’une souris, et qui, pour fuir la banalité, ira du bizarre à l’excentrique, de l’excentrique à l’incohérent, de l’incohérent au baroque le plus stupéfiant, prêt à entreprendre toutes les aventures pour que les rêveries de ses jours et les rêves de ses nuits ne soient pas hantés de ce fantôme d’apparence si débonnaire.

La banalité ! Fuir la banalité ! Aller vivre en des contrées imaginaires, où tout aurait un aspect inattendu et insoupçonnable, échapper à l’obsédante vision de ce fléau qui désole notre malheureuse humanité, règne en despote, et, tyranniquement, envahit la Vie !

C’est là surtout ce qui caractérise le talent de Fourest et suffit à expliquer sa fantaisie, son humour, sa blague, son fun que l’on pourrait croire désordonnés, mais qui sont simplement les manifestations d’une nature très curieuse et très rare, et constituent la marque essentiellement originale d’un artiste avant tout cousin spirituel de Joa Grimaldi.

*

Original et insoucieux des préjugés, je ne connais personne qui le soit plus que lui, et cependant, chose étrange, Fourest demeure fidèlement attaché au vers décadent.

Ce n’est point ici le lieu de discuter s’il a tort ou raison. On constatera toutefois, non sans surprise, que ce tempérament « irrégulier, » qui semblerait ne pouvoir s’accommoder que du vers libre, s’enferme avec joie dans les règles étroites d’une prosodie rigoureuse.

Ce fantaisiste incomparable, qui ne peut se contenir d’une extravagante hilarité devant certains poèmes récents dénués de tout apprêt, est maître de sa forme autant que les plus habiles ouvriers. Ses sonnets, ses ballades, sont d’une impeccable facture et rappellent, à tous points de vue, les meilleures odes funambulesques du maître-orfèvre Théodore de Banville, ou tels Émaux du bon Gautier.

Comme les costumes de bals masqués où scintillent les diamants précieux dans les plus chatoyantes soieries, les poèmes de Fourest sont pailletés de vers étincelants et définitifs :

« Mon Père, l’Ibis Noir et ma Mère, l’Étoile

Gamma du « Petit-Chien » dorment sur le Liban !

Voilà pourquoi je Hais l’infâme Caliban !

À quatorze ans, j’entrai chez un marchand de toile

Peinte ! Cet homme-là ne fut qu’un propre à rien !!

Nabuchodonosor, ô quel Assyrien !!!

MOI, j’ai des Cornes de Licorne dans la Bouche !!!!

Gazelle de Sinople aux juillets Pluvieux ! »

Et comme IL achevait, le Médecin, un vieux

Rasé, dit au Gardien : « Qu’on le mène à la douche ! »

*

Son vers est élégant et narquois, tantôt familier, tantôt bouffonnement épique, martelé et redondant, mais avant tout magnifiquement eurythmique, admirable, en un mot, de perfection.

Est-il un exemple, plus probant que ces quelques strophes de l’Épître Testamentaire :

Pour corbillard je veux un très-doré carrosse

Conduit par un berger-Watteau des plus coquets,

Et que traînent au lieu d’une poussive rosse,

Dix cochons peints en vert, comme des perroquets.

Celle que j’aimai seul, ma Négresse ingénue

Qui mange des poulets et des lapins vivants,

Derrière le cercueil marchera toute nue,

Et ses cheveux huilés parfumeront les vents.

Les croque-morts seront parés de laticlaves

Jaune-serin, coiffés d’un immense kolbach,

Et trois mille zeibecks, pris entre mes esclaves,

Suivront le char, jouant des polkas d’Offenbach.

Vous, sur des hircocerfs, des zèbres, des girafes

Juchés et clamitant des vers facétieux,

Vous cavalcaderez munis de deux carafes

D’onyx pour recueillir le pipi de vos yeux.

Tandis que méprisant ta faune, ô Lacépède,

Drapé dans une peau de caméléopard,

Mon vieux compaing Deibler, sur un vélocipède,

Braillera la « Revue » et le « Chant du Départ ! ». . . .

J’ai tenu à citer le passage tout entier, comme dirait M. Jules Lemaître, parce qu’il est caractéristique et donne une idée très nette du talent de Fourest, cependant qu’il permet de constater la bizarrerie la plus intéressante de ce curieux esprit : excentricité de la pensée, et pureté classique de la forme.

Néanmoins – il sied de signaler ce détail – le poète qui exprime si solennellement les suprêmes instructions « pour régler l’ordre et la marche de ses funérailles » n’a pas toujours employé les rythmes définis et telles Élégies Falotes sont écrites en vers presque libres, qui ne dépassent jamais, toutefois, l’Alexandrin. Il se croirait, en effet, déshonoré s’il laissait échapper un vers de treize syllabes. (1)

Or, des Pierrots, de blancs Pierrots, de doux Pierrots,

blancs comme des poiriers en fleurs,

comme la fleur des pâles nymphéas sur l’eau,

comme l’écorce des bouleaux,

comme la laine des fuseaux,

comme le cygne, oiseau des eaux,

comme les os

d’un blanc squelette,

blancs comme un mois de Marie,

blancs comme un blanc papier-de-riz,

de doux Pierrots, de blancs Pierrots

dansent le falot boléro,

la fanfulla, la bamboula

éperdument, au son de la

maigre guzla,

autour de la

Négresse Blonde ! . . .

On voit dans le vers soi-disant libre de Fourest percer le poète qui cisèle

. . . les mots comme des coupes,

et les rimes pour n’être ici plus classiques conservent « l’appui de la consonne, », et demeurent très riches pour l’oreille.

*

Chose rare, en notre temps, chez un « Jeune, » Fourest a toujours manifesté pour la politique et la sociologie une indifférence impériale.

Convaincu, avec juste raison, que sous tous les régimes, il sera possible de modeler et de peindre, de composer des sonates et de rimer des sonnets, il ne voit pas ce qui, dans la question politique ou sociale, peut solliciter l’attention de l’artiste.

On se souvient que l’Ermitage avait organisé en 1893 un Référendum où il était demandé aux écrivains de la nouvelle génération : « Quelle est la meilleure condition du bien social, une organisation libre et spontanée ou bien une organisation disciplinée et méthodique ? Vers laquelle de ces conceptions sociales doivent aller les préférences de l’artiste ? »

De graves prosateurs et d’aimables poètes, se croyant destinés à régénérer l’univers, envoyèrent avec empressement leurs conseils et leurs avis. Toutes ces réponses, entachées pour la plupart de pédantisme, manifestaient une sincérité comique ; et tandis que René Ghil nous annonçait, en un adorable bafouillage, avoir fondé l’école évolutive collectiviste de libres personnalités artistes vers un but unique, Fourest, concis et facétieux, répondait à la question par cette autre question : Le meilleur des régimes n’est-il pas celui du dattier ?

Et j’imagine volontiers quel put être « l’état d’âme » des sociologues des diverses nationalités, qui, ne voyant que les mots et inaptes à leur donner leur réelle signification, compulsèrent d’importantes encyclopédies pour arriver à déterminer le rôle du dattier dans l’évolution de l’humanité.

*

Né à Limoges en 1867, Fourest fit son droit à Paris et à Toulouse. Dans cette dernière ville, il se lia de la plus étroite amitié avec Ernest Dufour et Laurent Savigny, et les bons bourgeois de la « Cité palladienne, » en constatant au mois d’août 1887, le départ des trois inséparables éprouvèrent, semble-t-il, une satisfaction pure de tout mélange.

À ce moment, l’ambition ne lui était pas encore venue d’être un jour le poète burlesque de sa génération et il signait « Georges Louyat, » tels sonnets mythologiques où le souci de la forme n’arrêtait en rien l’envol de l’inspiration.

Combien qui connaissent notre actuel Fourest retrouveraient, en ces vers (2) d’une rare sonorité, l’auteur du Pseudo-Sonnet truculent et allégorique qui fait encore la joie des tavernes montmartroises.

Quand parut le matin de la jeune vendange

Dans la coupe d’airain, je ne sais quelle Hébé,

Perfide, sut mêler du fiel et de la fange

Au vin pur qu’épanchait le rouge Kélébé.

Mais pour moi la jeunesse eut l’amertume étrange

D’un sinistre poison ; et de pourpre nimbé,

Ainsi qu’un fier démon qu’un Dieu force d’être ange

Je rêve, triste éphèbe, à cet âge courbé

Où les cieux éteignant leurs lampes sidérales,

Contemnant les sanglots, les désirs et les râles

Nous cesserons enfin, fantômes clandestins,

De nous traîner, sanglants sur le marbre des dalles

Et de suivre à travers ses ignobles dédales

Le fil mystérieux des fugaces destins.

De retour à Limoges, après avoir dit adieu aux gras-doubles d’Allard, à la rue Montardy et au Capitole, il envoie ses poèmes au Décadent d’Anatole Baju, à Chimère, à la Plume, fonde avec Henri Mazel et un groupe de nobles et intéressants écrivains l’Ermitage qui eut vite conquis le premier rang parmi les « jeunes périodiques. » Il collabora assidûment à cette revue jusqu’au moment où Mazel se retira, désireux de se recueillir et d’employer à des œuvres plus personnelles tout son temps et toute son activité.

Depuis qu’il n’est plus Ermite, Fourest n’a guère publié que deux ou trois sonnets réservés à la Province Nouvelle.

Nous attendons incessamment la parution de la Chanson falote, dont la plupart des pièces sont fameuses dans les cénacles de la littérature jeune et que le baryton truculent de notre ami Dufour, l’adorable poète de la Chanson Folle et de tant d’autres pures merveilles, contribua fort à faire connaître.

Enfin – symptôme irrécusable de la naissante gloire – il put entendre ses plus extraordinaires poèmes récités çà et là par de vagues courtauds de lettres qui s’en attribuaient, sans la moindre vergogne, la paternité, ainsi que cela advint pour cette Épître testamentaire, dont on a lu plus haut un fragment, et qui est, à mon sens, son chef-d’œuvre.

Ce fantaisiste impénitent, à la silhouette d’officier ratapoil, est doublé – ô ces contrastes ! – d’un éminent jurisconsulte. Georges Fourest est inscrit au barreau d’une Cour d’Appel et partage son temps entre Dalloz et les Contes d’Edgar Poe.

Amoureux fervent de l’excentrique et de l’invraisemblable, ses livres préférés sont Gulliver, Don Quichotte, les Odes Funambulesques de Banville, les Amours jaunes de Tristan Corbière, les Complaintes de Jules Laforgue. « Bouvard et Pécuchet », « Tribulat Bonhomet », Scarron, Henri Heine, sont ses compagnons de tous les jours, et, à lire cette énumération où manque, peut-être, le Livre des Snobs de Thackeray, on ne s’étonnera pas, s’il s’apitoie, que ce soit sur des Sardines à l’huile et s’il est amoureux, que ce soit d’une Négresse blonde. . .

_____

(1) Je ne dis pas « treize pieds, » pour ne point tomber dans l’erreur grossière commise par de doctes critiques, car un vers de treize pieds aurait au moins vingt-six syllabes.

(2) Je dois dire que Georges Fourest renie aujourd’hui hautement les élucubrations de Georges Louyat.

_____

(Joseph Savary, in La Province nouvelle n°13, mai 1897)