_____

Ulm, portrait gravé à l’eau-forte pour Pétrus Borel le Lycanthrope : sa vie, ses écrits, sa correspondance, poésies et documents inédits, par Jules Clarétie (Paris : René Pincebourde, 1865)

_____

Ulm, portrait gravé à l’eau-forte pour Pétrus Borel le Lycanthrope : sa vie, ses écrits, sa correspondance, poésies et documents inédits, par Jules Clarétie (Paris : René Pincebourde, 1865)

_____

Illustration de Henry Justice Ford pour « The Boy and the Wolves, or the Broken Promise, » in The Yellow Fairy Book, d’Andrew Lang (1894)

Vous pensez bien que, depuis que les journaux ont annoncé le legs de M. Xavier Marmier à ses amis les bouquinistes des quais de Paris, ces braves gens ont été interviewés de cent façons par leurs clients habituels : du pont Royal au pont Saint-Michel ç’a été l’événement de la quinzaine, et toute la corporation en a pris une importance extraordinaire. On était un peu ingrat, jusqu’ici, pour ces modestes étalagistes : les profanes, les boulevardiers, les gens de l’autre côté de l’eau en parlaient avec un singulier dédain, et dame ! l’incident était bien fait pour chatouiller agréablement leur amour-propre.

Pour ma part, je reconnais que jamais je n’ai perdu mon temps chaque fois que je me suis attardé à lier conversation avec eux. J’en sais un surtout, un vieux, très vieux, dont les boîtes s’alignent sur un parapet désert, là-bas, tout à l’extrémité de Paris, aux environs du pont de la Tournelle : comme il n’a pas grande clientèle, il passe ses journées à lire, assis sur un escabeau, l’été à l’ombre des platanes, l’hiver enveloppé dans un vaste caban, les deux pieds sur une chaufferette. Je ne serais pas étonné qu’il se soit éloigné ainsi de la région où prospèrent ses confrères afin de n’être point dérangé dans ses lectures ; j’ai remarqué, en outre, que, lorsqu’on lui achète un livre, il éprouve un déplaisir visible, comme si on lui volait quelque chose : il ne tient pas à vendre, mais il aime causer ; les gens du quartier l’appellent le père Claude, sans que personne puisse dire si c’est son nom, son prénom ou son surnom.

L’autre jour j’avisai dans une de ses boîtes une plaquette de l’époque romantique, imprimée sur papier gris avec ces caractères qu’on appelait dédaigneusement têtes de clous. C’étaient des Rhapsodies de Petrus Borel. Tandis que je feuilletais cette brochure, le bouquiniste s’était levé de son siège et était venu jeter un regard inquiet et jaloux sur ma trouvaille.

« Ça ne vaut pas grand-chose, allez, » me dit-il.

Je ne soufflai mot, sachant par expérience qu’il y avait tout intérêt à le laisser monologuer.

« Ça ne vaut même rien du tout : ces vers-là ont fait bien du bruit dans leur temps, mais qui est-ce qui les lirait aujourd’hui ? Personne. Si leur auteur les avait tout simplement signés de son nom, Pierre Borel d’Hauterive, ils auraient passé inaperçus ; mais, voyez-vous, on était alors au beau temps du romantisme, – la date est de 1835, n’est-ce pas ? – et il était de mode d’effarer les bourgeois. Petrus Borel, ça vous avait une saveur moyenâgeuse qui piquait la curiosité. C’était l’époque où Auguste Maquet signait Augustus Mac-Keat… Ce Borel, c’était un grand diable, à l’air hautain et noble ; il était d’ailleurs d’illustre famille : une barbe fine, soyeuse, touffue, parfumée au benjoin, soignée comme une barbe de sultan, encadrait son visage pâle. Une barbe ! cela vous semble bien simple aujourd’hui, mais alors il n’y en avait que deux en France : la barbe d’Eugène Devéria et la barbe de Petrus Borel.

– Vous l’avez donc connu, père Claude ?

– Voilà cinquante-cinq ans, monsieur, que je vis sur les quais ; c’est vrai, j’étais gamin alors et je n’y venais que pour accompagner mon père, car chez nous on est bouquiniste de père en fils depuis Thermidor ; mais je me souviens toujours que chaque fois que M. Borel passait, suivi de sa troupe, admiré de tous, fier de son génie, le coin de son manteau jeté sur l’épaule, traînant derrière lui son ombre sur laquelle il n’aurait pas fallu marcher, mon père me disait : « Tu vois bien cet homme ; méfie-toi, c’est un loup-garou. »

– Un loup-garou !

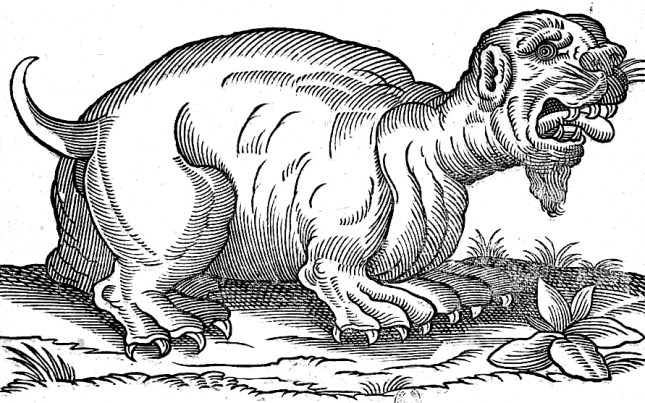

– Dame ! M. Borel le disait lui-même à qui voulait l’entendre : vous voyez bien que ses Rhapsodies sont signées Petrus Borel le lycanthrope et vous n’ignorez pas que la lycanthropie, c’est la maladie de ceux qui se croient changés en loups.

– Et ça arrive ?

– Il y a des familles où il se trouve toujours quelqu’un qui devient loup-garou. C’est du reste le moment des loups-garous, tenez ; depuis la Toussaint jusqu’à Noël, pendant l’avent, ils errent dans les campagnes et font leurs mauvais coups. Passé Noël, on n’en voit plus.

– Allons, père Claude, vous ne croyez pas à cette fantasmagorie qu’un homme puisse devenir loup ? »

Le bouquiniste me regarda du coin de ses lunettes, et, se dirigeant vers l’une des boîtes de son étalage, hermétiquement close par une forte bâche vernie :

« Attendez, attendez, » grommela-t-il.

Et, tout en parlant, il roulait la toile cirée.

« Par exemple, ceux-ci ne sont pas à vendre ; c’est la bibliothèque du père Claude, voyez-vous : il n’y a pas d’offres à faire, c’est entendu, n’est-ce pas ? »

Il prit, dans une rangée de vieux livres, reliés de cuir jadis doré, un petit volume couvert de parchemin et l’ouvrit avec mille précautions.

« Tenez, voici le Discours des Sorciers, publié en 1605 par Henry Boguet, grand juge de la terre de Saint-Oyan-de-Joux ; c’est un bouquin qui ne court pas les étalages : voyons un peu… »

Assujettissant ses lunettes, le Père Claude feuilleta quelques pages, puis il lut : « La dispute est grande de savoir si les hommes peuvent être changés en bestes : les uns ont tenu l’affirmative, les autre la négative… Dans l’église des Jacobins de Poligny étaient les portraits de Michel Udon, Philibert Montot et Gros Pierre, loups-garous brûlés en 1521 ; Gilbert Garnier, brûlé en 1573, a avoué qu’il s’était mis en loup plusieurs fois… Jacques Bocquet, Claude Jeanguillaume, Georges Candillon ont confessé que, pour se mettre en loups, ils se frottaient premièrement d’une graisse, et puis Satan les affublait d’une peau de loup qui les couvrait par tout le corps : les habillements des enfants qu’ils reconnaissent avoir tués et mangés se sont trouvés par les champs tout entiers et sans déchirure quelconque, tellement qu’ils semblaient bien que c’était une personne qui les eût devestus… ces trois loups-garous ont été brûlés en 1594 : on trouva que leur peau, qui semblait être un peu humaine et naturelle, n’était autre que la dépouille d’un loup, qu’ils portaient le poil en dedans… » Vous entendez, le poil en dedans… « Pour se remettre en leur état ordinaire, ils se vautraient dans la rosée ou bien se lavaient à l’eau. »

– Qu’est-ce que ce grimoire ?

– Attendez. « Ceux qui pensent que les hommes ne se peuvent ainsi changer en bestes, peuvent vérifier cependant la transmutation qui se fait de tous les genres des herbes et plantes en diverses espèces de vers et de serpents : ainsi voyons-nous que les cheveux d’une femme cachés dans du fumier se convertissent en couleuvres, comme fait semblablement une verge ou une baguette pourrie. En la ville de Darien, province du nouveau monde, les gouttes d’eau, en été, se convertissent en petites grenouilles vertes. » Avez-vous lu le Dictionnaire infernal de Collin de Plancy, 2 volumes in-8°, Paris, 1818, chez Mongie ?

– Jamais.

– La Lettre pour les sorciers de Cyrano de Bergerac ?

– Pas davantage.

– La Démonomanie des sorciers de Bodin, joli volume imprimé en 1580 ?

– Non plus.

– Le Discours de la Lycanthropie de Beauvoys de Chauvincourt, 1599 ?

– J’avoue que…

– Vous avez tort ; ce sont des livres où il y a de bonnes choses, remplis de faits curieux et prouvés, vous entendez ? prouvés ; il est hors de doute, par exemple, qu’en 1588, dans un village distant de deux lieues d’Apchon, dans les montagnes d’Auvergne, un gentilhomme étant, le soir à sa fenêtre, aperçut un chasseur de sa connaissance et le pria de lui rapporter de sa chasse. Le chasseur en fit promesse, et, s’étant avancé dans la plaine, il vit devant lui un loup qui venait à sa rencontre. Il lui lâcha un coup d’arquebuse et le manqua. Le loup se jeta aussitôt sur lui et l’attaqua fort vivement. Mais l’autre, en se défendant, lui ayant coupé la patte droite avec son couteau de chasse, le loup estropié s’enfuit et ne revint plus. Et, comme la nuit approchait, le chasseur gagna la maison de son ami, qui lui demanda s’il avait fait bonne chasse. Il tira aussitôt de sa gibecière la patte qu’il avait coupée, mais il fut bien étonné de voir cette patte convertie en main de femme, et, à l’un des doigts, un anneau d’or que le gentilhomme reconnut être celui de son épouse. Il alla aussitôt la trouver. Elle était auprès du feu et cachait son bras droit sous son tablier. Comme elle refusait de l’en tirer, il lui montra la main que le chasseur avait rapportée ; et cette malheureuse, tout éperdue, lui avoua que c’était elle, en effet, qui l’avait poursuivi sous la figure d’un loup-garou, ce qui se vérifia encore en confrontant la main avec le bras dont elle faisait partie. Le mari livra sa femme à la justice et elle fut brûlée, comme bien vous pensez.

– Je commence à soupçonner, père Claude, que vous vous amusez à mes dépens : il est impossible qu’à notre époque un homme sensé croie à ces enfantillages. »

Comme s’il hésitait, il me fixa de ses petits yeux malicieux, et, tout à coup :

« Voulez-vous en voir ? me dit-il.

– Voir quoi ? des loups-garous ? Certes !

– Oh ! vous n’avez pas à aller bien loin : tenez, vous apercevez ce clocher là-bas, au-dessus des arbres du jardin des Plantes ? »

Et il me montrait du doigt le dôme de la Salpêtrière.

« Eh bien ! c’est là qu’on les enferme aujourd’hui : on ne les brûle plus, on les douche. Il y a là des alcooliques qui se croient devenus serpents et qui rampent sur le ventre ; des femmes qui se figurent être chiens et qui aboient toute la journée, – comme le fils du grand Condé qui ne se guérit jamais de cette maladie ; – des hommes qui hurlent à la lune et qui, si on les lâchait par la ville, se mettraient à galoper dans les rues comme des loups enragés… et les lycanthropes du moyen âge paraissent à nos esprits forts une chose impossible ! Mais leur mal étrange est resté aussi mystérieux, aussi indéfinissable, aussi invincible qu’il fut jamais ; les savants lui ont donné un nom pour faire croire qu’ils y comprennent quelque chose… mais je ne crois pas aux savants, moi, et je crois aux loups-garous… Ainsi !… »

Le père Claude haussa les épaules d’un air de bravade, referma sa bibliothèque et ajouta en manière de conclusion :

« Voyez-vous, notre vieux Montaigne a donné la solution de toutes choses le jour où il a écrit son fameux Que sais-je ? »

_____

(G. Lenotre, « Variété, » in Le Monde illustré, journal hebdomadaire, trente-sixième année, n° 1857, 29 octobre 1892)

Bien souvent, je me suis dit que j’aurais dû noter toutes les jolies choses que j’ai entendues dans la bouche d’étrangers découvrant, subissant le charme de Paris. Une des plus jolies m’a été dite par le « coronel » Bento à qui j’avais demandé ce qu’il pensait de Paris et qui me répondit :

« Paris ? Mais, mon cher, j’ai l’impression que Paris est toujours en fête…

– Comment ça, en fête, coronel ?

– Eh ! mon Dieu, oui. Quand je remonte à pied les Champs-Élysées ou que je flâne sur les boulevards et que je contemple le double flot des voitures, les unes se rendant à la fête, les autres revenant de la fête, j’ai le regret d’être un étranger à Paris et de ne connaître personne qui m’invite à cette fête qui se donne quelque part en ville, dans une maison remplie d’amis qui s’amusent, maison que je n’ai jamais pu trouver, aussi loin que je sois allé en ville, loin à me perdre. »

Un véritable dictateur

Je dois dire que le « coronel » Bento arrivait de Matto-Grosso. C’était un costaud, un dur. Durant douze ans, il avait administré, pour le compte de bons amis à moi, un ranch d’élevage, régnant selon son bon plaisir sur une zone de forêt un peu plus étendue que la Suisse, sur quelque deux cents têtes brûlées, sur 60 à 80000 têtes de bétail à demi-sauvage, sur quelques aldées d’Indiens sises aux confins de la civilisation, là où les chasseurs, les trappeurs, les chercheurs d’or et de diamants qui s’enfoncent pour trois, cinq ou sept ans en forêt, séjournent encore huit jours et font la bombe, bref, claquent tout leur argent, tout ce qui leur reste en bonne et en fausse monnaie qui ont également cours chez les trafiquants syriens des derniers baraquements qui tiennent femmes, bouteilles, cartes, tables de jeu, et l’ultime boutique de traite où se ravitailler en poudre, balles, armes, harnachements, boîtes de conserves, cordons de tabac, amadou, bidons d’alcool, où échanger une mule boiteuse, acheter un canoë, engager un « camarada, » guide ou pisteur.

Comme toujours, quand un homme simple jouit d’une trop grande autorité, il a tendance de verser dans l’absolutisme. C’est ce qui était arrivé à Bento durant sa dictature de douze ans dans cette région perdue de Matto-Grosso, et comme le bruit était arrivé dans la capitale que le « coronel » exagérait dans la manière forte, ses patrons, mes amis brésiliens, l’avaient envoyé faire un tour en Europe, histoire de lui changer les idées et de laisser s’oublier à Cuyaba certains épisodes de politique locale où Bento avait joué un trop grand rôle, s’était compromis en tyrannisant les électeurs et en prenant les urnes d’assaut, risquait de se faire assassiner, et c’est ainsi que l’on m’avait prié de m’occuper un peu de ce fier-à-bras, non pas pour l’éduquer, mais pour lui éviter d’avoir des ennuis ou de faire trop de tapage à Paris.

En bivouac place de l’Opéra

Je lui avais retenu une chambre dans un grand hôtel, voisin de l’Opéra.

Le soir de son arrivée, cet homme qui depuis douze ans couchait dans un hamac, en forêt, comme s’il était encore dans la brousse natale, entreprit de vider les meubles de sa chambre et de les pousser dans le couloir. Puis, sous les yeux du personnel du grand hôtel parisien accouru pour le voir faire, il tendit un hamac de plumes indiennes en travers de sa chambre, se mit tout nu, arracha avec son long couteau de débrousseur quelques lamelles du parquet, les mit en croix, battit le briquet pour les enflammer et s’étendit tranquillement dans son hamac, les pieds sur son feu de bois.

En attendant Sarah Bernhardt…

La suite, je la tiens de sa bouche même :

« Je me suis réveillé de bon matin, mon bon ami, car à Matto-Grosso on se réveille avec le chant des oiseaux, c’est-à-dire un quart d’heure avant l’aube, et c’est ainsi que, de ma fenêtre, j’ai vu s’éveiller Paris. C’est un drôle de spectacle dont on n’a aucune idée chez nous, et ils ne voudront pas me croire, mes compères, quand je leur raconterai ça, et qu’il n’y a pas d’oiseaux à Paris, et comment les premières bêtes qui passent ne vont pas à l’abreuvoir ou au marigot, mais sont tout au contraire des espèces de machines qui font de l’eau. Oh ! qu’elles sont curieuses, vos arroseuses municipales, haut perchées sur leurs roues, quand elles tournent en rond, comme folles, place de l’Opéra, comme des vilains insectes à la surface d’une mare. Oh ! Paris, c’est à ne pas croire ce que j’y ai vu, de mes yeux vu !… »

Quand j’arrivai ce premier matin au Grand Hôtel voir comment s’était passée la première nuit parisienne de mon « sauvage, » on me pria de bien vouloir passer à la direction. La matinée n’était pas encore écoulée et déjà « l’homme des bois » avait eu affaire à la police.

L’incident n’était pas grave, mais est tellement typique de la mentalité d’un primitif évolué que je laisse encore la parole au « coronel » pour exposer la chose :

« Hé, mon cher ami, ce matin, je m’étais mis à ma fenêtre pour regarder Paris. J’étais bien. J’avais installé un sac d’oranges à côté de moi et je mordais dans mes oranges, assis sur le rebord de la fenêtre, les pieds dans le vide. Je ne pensais à rien, mais j’étais content d’être là, à cette fenêtre, au sixième étage, et de regarder en bas, et de cracher les pelures et les pépins dans la rue. Te voilà donc à Paris, tu en as de la veine, mon vieux Bento, que je me disais en mangeant mes oranges, des belles oranges achetées l’avant-veille à Lisbonne, tout un sac que j’avais fourré dans le Sud-Express. Et à force de me réjouir d’être là, je me disais encore : Si tu as vraiment toute la veine que tu mérites, sûr que tu vas la rencontrer, Sarah Bernhardt, mon vieux Bento, et alors, tu pourras t’en retourner chez toi et faire le malin, car si tout le monde en parle, on peut les compter sur les doigts d’une seule main, au Brésil, les hommes qui ont eu la chance de la voir passer, la grande Sarah Bernhardt !.. »

… ou Santos-Dumont

« Alors, vous l’avez vue, coronel ?

– Mais non, on ne m’en a pas laissé le temps !

– Comment ça ?

– Eh bien, voilà. J’étais à ma fenêtre et je me réjouissais comme un singe de manger de si bonnes oranges, quand je remarquai tout à coup que la place de l’Opéra se remplissait de monde. Immédiatement, je me dis que la grande Sarah Bernhardt allait passer. Mais si la place était noire de monde, tout le monde avait le nez en l’air. Alors, je me suis dit que ce n’était pas Sarah, mais mon grand, mon illustre compatriote, le fameux Santos-Dumont qui allait passer en l’air puisque tout le monde regardait en l’air, et je me réjouissais encore plus, car je n’ai jamais vu d’avion et qu’il y a longtemps que j’ai envie de voir voler un de ces oiseaux que l’on m’a dit être plus lourds que l’air et qui ne tombent pas grâce à une formidable machine, invisible, mais qui fait un bruit de tonnerre et qui les tient collés au ciel comme la foudre aux nuées. Enfin, j’allais voir de mes yeux un véritable prodige. Il faut venir à Paris pour voir ça, me disais-je, et je me cramponnais à la croisée, et le corps suspendu dans le vide, les pieds arc-boutés contre la façade de l’hôtel, rongeant toujours une orange, mais au risque de me démantibuler la tête, je cherchais dans le ciel la venue de mon glorieux compatriote. Et voilà que la police fait irruption dans ma chambre et qu’un officier m’a fait rentrer… »

Ce cher Bento ! Il attendait Santos-Dumont et Sarah Bernhardt, et il n’a jamais voulu comprendre que les badauds ameutés sur la place criaient au fou et que c’était lui que l’on regardait d’en bas, lui, l’homme nu qui mangeait des oranges à la fenêtre de son hôtel et qui faisait de l’acrobatie de singe à un sixième étage, place de l’Opéra. Quant à Santos-Dumont et à Sarah Bernhardt, cela faisait déjà des années qu’ils étaient morts ; mais Bento n’a jamais pu en convenir, tellement sa foi, sa bonne foi, était grande et immense son sot orgueil.

Ah ! quel entêté !

Quelle est cette cicatrice ?…

Quand je montais dans sa chambre, je trouvais mon Bento tout nu.

S’il n’était pas à sa fenêtre, où, malgré son aventure du premier jour, il se tenait en permanence, tellement le spectacle de la place de l’Opéra le captivait, il était dans sa salle-de-bains en train de laver son linge comme je l’avais déjà vu faire aux légionnaires, c’est-à-dire en frottant sa chemise dans un fond de cuvette d’eau froide, les deux bras plongés dans de la mousse de savon, et frottant jusqu’à ce qu’il ne restât plus d’eau dans la cuvette, que le savon se fût évanoui, ses bulles irisées crevant en l’air, et que la chemise parût blanche, sèche et presque chaude à force d’avoir été frottée. Alors, on la roule, étroitement serrée dans le sens de la longueur, le col pris autour d’une bouteille vide, les manchettes boutonnées sur des verres ou des gobelets de leur dimension, et, au bout d’un petit quart d’heure, elle est repassée, impeccable et cassante.

Bento était un fort bel homme, quoique un peu court sur pattes et avec un rien d’embonpoint. Mais son torse était superbe et sa musculature prodigieuse.

Une chose qui m’intriguait beaucoup, c’était de voir une large et brune cicatrice partir du sommet de la colonne vertébrale, lui passer sous l’aisselle gauche, lui barrer deux, trois fois la poitrine et le dos, lui rayer les côtes et les reins, descendre, en lui zébrant transversalement le ventre. On aurait dit la marque d’un fouet.

À chacune de mes visites, cette étonnante cicatrice m’intriguait davantage et j’aurais été curieux d’en connaître l’origine si je n’avais craint d’apprendre quelque ignominie ou un fait déshonorant pour le « coronel, » non pas que cette cicatrice fût dégoûtante à voir (au contraire, elle était si nette et si bien tracée qu’on aurait pu la prendre pour un dessin, un tatouage, car elle était décorative), mais tant elle paraissait suspecte ; supposition infamante et paradoxale, puisqu’il s’agissait d’un être insouciant, franc, direct, jouisseur certes, mais simple et sain comme Bento, auquel je commençais à m’attacher, l’était ; mais supposition qui me causait néanmoins un certain malaise quand il m’arrivait de m’y arrêter. Et même si cette cicatrice était la suite d’un accident, par exemple que Bento se soit pris dans son propre lasso et ait été traîné par son cheval, je ne voyais pas bien cet orgueilleux m’avouer piteusement la chose, surtout que le « coronel, » comme tous les chasseurs, était un vantard.

De temps à autre, pour le mettre au vert, et parce que, justement, Bento m’entretenait souvent de ses parties de chasse endiablées dans les forêts vierges de sa patrie, je l’emmenais passer la journée dans ce qui reste des forêts royales qui entourent Paris d’une ceinture de verdure, dans un rayon de cinquante à cent kilomètres de la capitale. Il fallait alors l’entendre rire en comparant nos bois et nos halliers à la brousse impénétrable de son pays, le voir mesurer avec mépris la taille de nos arbres, puis tomber tout de même en extase et l’entendre alors pousser des cris d’admiration à la vue de nos chasses si faciles d’accès et si bien entretenues et de nos tirés bien ordonnés, avec leurs allées en étoile, leurs futaies, leurs coupes de différents âges, leurs boqueteaux, leurs éclaircies blanches de bouleaux, leurs clairières, où seuls les grands solitaires restent debout, des feuillards centenaires, des chênes millénaires qui se mirent dans les étangs.

« Cendrars, quand sortirons-nous enfin de ce beau parc ? »

À quoi je lui répondis :

« Mais, coronel, toute la France n’est qu’un grand parc ! »

Il était profondément troublé et resta rêveur toute la journée, sans plus parler. Mais, une autre fois, comme nous rentrions de la forêt de Rambouillet, que je connais bien pour y avoir habité et où je lui avais fait surprendre au gîte, sans descendre de voiture, des biches et des cerfs, ayant quitté les chemins forestiers et roulant pleins gaz sur la route de Paris, car il se faisait tard, et j’avais deux fauteuils pour une première aux Folies-Bergère, dont je ne voulais pas manquer l’Ouverture américaine qui était de mon ami new-yorkais Cole Porter et où je tenais absolument à mener mon « homme des bois » pour lui montrer le Tout-Paris, Bento me raconta d’impromptu et sans désemparer, bien que sur la N. 10 mon engin tapât le 150 :

« Je me demande si vous avez encore du loup-garou en France ? Chez nous, il y en a beaucoup. Vous avez vu ma cicatrice, n’est-ce pas ? Ce sont de sales bêtes, aussi personne ne s’y risque, car c’est une chasse dangereuse. La chasse au loup-garou ne peut se pratiquer qu’une seule fois par an : dans la nuit qui suit le Vendredi Saint, et encore faut-il qu’il fasse pleine lune et s’y être préparé longtemps à l’avance. »

Une bête satanique

« Il faut rester chaste toute l’année, ne pas avoir de péché mortel sur la conscience, s’être confessé et avoir communié tous les dimanches, avoir fait une retraite chez un vieux curé de chez nous, le père Urbano, qui encourage le chasseur, l’initie, lui dévoile les mœurs du loup-garou et ses habitudes, tresse un lasso spécial, à trois brins, avec des carres de 7, et non pas de 9 ou de 11 comme les lassos à cinq brins qui sont d’un usage ordinaire, la chasse au loup-garou étant une entreprise exceptionnelle, où l’on risque non seulement sa vie, mais son salut de chrétien. C’est également le vieux padre qui remet au chasseur la balle en argent qu’il est seul à savoir confectionner et qui seule peut tuer le monstre, enveloppée qu’elle est dans une prière magique dont le padre Urbano est également seul à savoir la formule. Au moment du départ, le vieux prêtre lui donne encore une gourde d’eau bénite, non pas tant pour la soif ou pour étancher ses effroyables blessures si le chasseur venait à être piétiné par la bête dont il ne faut pas prononcer le nom, mais pour réconforter son âme en cas de rencontre avec cette bête horrifique, qui est si spontanée et inattendue dans son apparition, qu’il y a de quoi épouvanter le chasseur le plus intrépide. Donc, il y a de cela cinq ans, un loup-garou semait la terreur chez moi, à la fazenda. Ses diableries étaient sans nombre et ses victimes ne se comptaient plus : veaux morts-nés, poulains à cinq pattes ou avec des dents de carnivore, enfants mal venus, bétail saigné à blanc, bergers étranglés, femmes devenues folles ou lunatiques pour l’avoir vu et qui s’imaginaient être enceintes de ses œuvres, et qui disparaissaient un beau jour dans les bois circonvoisins sans laisser de traces ni jamais plus faire parler d’elles, voyageurs errant à l’aube sur les sentiers, la tête à l’envers sur les épaules, le menton en l’air ou le visage retourné dans le dos, et avançant à reculons, désorientés, ayant perdu l’usage de la parole ou bafouillant des idioties, « tropeiros » ayant conduit leurs mulets de charge se noyer dans les marais sans faire une seule empreinte sur la rive, dans la boue, « arrieros » pendus, colons étripés, fillettes violées, chiens mordus, clôtures arrachées, abreuvoirs renversés ou souillés, coqs plumés vifs, coups de griffes dans les portes, traînées d’excréments. Bref, c’était un véritable démon que ce loup-garou que je me décidai d’aller attaquer en désespoir de cause ! Après avoir séjourné toute une année dans la retraite du père Urbano, dans la Sierra Currupira, et avoir fait le nécessaire, je rentrai chez moi pour le Vendredi Saint, et allai m’embusquer la nuit à l’entrée du cimetière, tout rempli d’ossements à moitié rongés, mâchoires d’ânes et têtes de vaches cornues, que le loup-garou en question abandonnait volontiers aux vautours perchés sur les arbres rabougris des alentours, et qui passait pour être le lieu que le monstre hantait de préférence, plusieurs hommes du ranch affirmant l’avoir entendu hurler entre les tombes, ou l’avoir aperçu se glisser, sauter, gambader entre les croix, dont beaucoup, en effet, étaient renversées et presque toutes portaient traces de morsures enragées et de stupéfiants coups de griffes. »

Sur une tombe

« J’avais une chance extraordinaire, j’y voyais comme en plein jour, il faisait le plus beau clair de lune dont je me souvienne dans ma carrière de chasseur. J’étais calme et sûr de moi. Je me tenais à l’affût derrière le pilier de gauche à l’entrée du cimetière, dont les tombes m’apparaissaient sous la lune comme les petites cases d’un damier en noir et blanc, et j’étais bien tranquille, je ne pouvais rater mon coup, j’avais repéré chacun de ses casiers et rien d’insolite ne pouvait m’y surprendre, car j’étais préparé à tout. J’avais glissé la cartouche du prêtre, dont la balle est en argent et la bourre faite de la prière que j’ai dite, dans ma carabine Winchester, et j’avais bien en main mon lasso de 7 qui, si j’avais la chance de capturer le monstre vivant et de le ramener ligoté, selon les déclarations du père Urbano, devait lui permettre d’exorciser le loup-garou et de débarrasser une fois pour toutes la région de cette engeance satanique. J’avais aussi la gourde d’eau bénite, dont je buvais de temps en temps un coup, en me signant ; mais j’ouvrais l’œil, et le bon. Je suis incapable de dire d’où il vint, mais, tout à coup, l’être sans nom était là à moins de six pas, perché sur une tombe. C’était un être bizarre et impatient, qui ne tenait pas en place. Tantôt il se pouillait et tantôt il se léchait le poil, sautillant d’une patte sur l’autre, se tournant, se retournant, si bien que je voyais de dos, de face, de profil, assis, couché, accoudé, debout, frétillant, nerveux, agité, accroupi et redressé, grand et petit. Il avait les oreilles mobiles, un museau en suçoir, avec deux longs crocs qui lui pendaient des commissures des lèvres, l’échine en lame de couteau, un poil roux, très touffu sur le train arrière, des bras et des jambes démesurément longs, le torse un peu plus faible que la taille d’un homme, le ventre blanc, le front plissé. Il louchait des deux yeux et, comme un singe, il avait quatre mains, mais le pouce en griffe. Quand je lui lançai mon lasso, il fit un bond en l’air et, se voyant pris, il éclata de rire et se mit à défaire avec dextérité le nœud qui lui enserrait le cou. »

« Ma première balle ratée »

« Rien n’y fit, ce démon était d’une telle force que c’est comme en se jouant qu’il donnait du lâche au nœud coulant pour arriver à passer sa tête, quand je me précipitai de trois pas en avant et lui logeai ma balle en plein front. J’avais tiré à bout portant. Mais l’animal me sauta dessus en poussant un cri épouvantable. Je ne puis dire ce qui m’est arrivé. C’était bien la première fois que ma balle manquait son but. Je vous jure que je l’ai visé entre les deux yeux et que j’ai été prompt comme l’éclair. Mais cet être-là a été encore plus vite que moi, il m’a saisi par le cou et il m’a fait pivoter sur moi-même, tout cela d’une main, d’un doigt, comme un gamin fouette une toupie, et en glapissant, sur un mode aigu, comme une hystérique…

– Et alors ?…

– Alors ?… Mais rien, je ne me souviens de rien, je ne sais pas ce que le diable a pu faire de moi. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j’étais dans mon hamac, avec cette inexplicable blessure dont vous avez vu la cicatrice, qui me descend de la nuque au fessier et qui ne saignait pas, comme si moi-même j’avais été pris au lasso !

– Vous n’aviez pas été mordu ?

– Non.

– Il avait peut-être une queue comme un castor ou un tamanoir, et il vous a fustigé ?

– Je ne pense pas. Il était fait comme un homme et se tenait debout et me faisait face.

– Il s’est peut-être servi de votre lasso ?

– Je ne crois pas. On a retrouvé mon lasso attaché au pilastre de l’entrée, le nœud coulant soigneusement défait. Mais peut-être qu’en bondissant il m’a saisi par ses pattes arrière pour me battre avec ses pattes avant ou me pincer entre ses ongles du pouce qu’il portait longs et tire-bouchonnés. Mais, en vérité, je n’en sais rien.

– Ce n’était pas un homme ?

– Un homme ?

– Oui, un homme masqué… Enfin, Bento, un rival ?… un jaloux ?…

– Mais c’est impossible ! Un être humain n’a pas cette force-là, ni cette agilité. D’ailleurs, il puait la bête.

– Et vous n’avez pas eu le temps de lui loger une deuxième balle dans la tête, une balle explosive ?

– J’y avais bien pensé. Mais le padre me l’avait formellement interdit à cause du choc en retour.

– Quel choc en retour ?

– Je ne sais pas, moi, le choc en retour !… Le vieux Urbano m’a expliqué que l’on ne tire jamais deux fois de suite sur un loup-garou, sinon la deuxième balle revient et vous frappe, vous.

– Et ce loup-garou, qu’est-il devenu ? Fait-il toujours des siennes à la fazenda ?

– Non, il a disparu de la région, et jamais plus on n’a entendu parler de lui, même pas à cent lieues à la ronde.

– Alors, Bento, c’est que votre balle l’avait tout de même touché et qu’il est mort. Il est allé crever dans les bois.

– Je ne crois pas.

– Et pourquoi ?

– Parce que… Je ne sais pas si je dois vous le raconter… Je le vois souvent en rêve. Il me guette. Il m’attend. Notre affaire n’est pas réglée. Il veut avoir sa revanche. C’est son tour. Un de ces jours, c’est lui qui partira à la chasse, à la chasse à l’homme, et qui m’enverra en Enfer. Et il ne me ratera pas, lui. Je le sais. Je mourrai de mort violente. »

La raison de l’échec

La revue des Folies-Bergère était étourdissante de jeunesse, d’entrain, d’exubérance, de couleurs, de lumières, les tableaux bien machinés, les filles superbes et la musique américaine de mon ami Cole Porter inouïe de sonorité et de nouveauté.

À l’entracte, j’entraînai mon « homme des bois » au foyer.

« Mais, dites-moi, coronel, le Père Urbano vous avait bien remis la petite balle en argent, n’est-ce pas ?

– Bien sûr. Pourquoi ?

– Mais alors, vous aviez la conscience tranquille et aucune peccadille à vous reprocher ?

– Le Padre m’avait donné l’absolution avant de partir. Je m’étais confessé chaque dimanche. J’étais en règle.

– Alors, je ne comprends pas que cette balle magique n’ait pas été plus efficace. Vraiment, vous n’aviez plus rien à vous reprocher ?

– Que voulez-vous dire ?

– Écoutez, coronel. Je suis sûr que vous n’avez pas pu rater votre coup de fusil, vous, un chasseur émérite. Alors, il y avait autre chose.

– Mais quoi ?

– Je ne sais pas.

– Alors, vous doutez de ma parole, Cendrars ?

– Non, Bento, non. Mais…

– Dites !

– C’est que vous m’avez raconté qu’avant de se rendre à la chasse au loup-garou, il faut en quelque sorte faire vœu de chasteté. Vraiment, vous, Bento, vous avez pu rester chaste ?… Un an ?… C’est que c’est long, un an, et j’en doute, car cela me paraît bien difficile…

– Je vous jure…

– Ne jurez pas, coronel, mais réfléchissez. Vraiment, vous n’avez pas péché ?

– Je jure que, durant toute l’année que j’ai passée dans la retraite du père Urbano, je jure que je n’ai pas commis le péché de la chair.

– Même pas en pensée, Bento ?

– Oh ! Cela, c’est une autre histoire…

– Alors, j’ai compris, Colonel, j’ai tout compris. »

Dix ans ont passé

Dix ans plus tard, je me trouvais être pour la deuxième fois chez Bento, au fin fond du Brésil, et je m’étais encore arrêté dans la cour pour admirer l’énorme caoutchoutier, l’arbre généalogique de la fazenda de la Création.

Rien n’était changé autour de moi, sauf que les gosses, qui s’étaient mis à brailler et à chialer en me voyant entrer, étaient beaucoup moins nombreux que la première fois, que les balançoires Ford étaient aujourd’hui des vieux pneumatiques de Chevrolet ou de Dodge, donc d’un calibre un peu plus gros, un peu plus confortable, qu’une ampoule électrique était allumée en plein jour devant le seuil du ranch et que, comme moi, le Bento qui me serrait dans ses bras en m’envoyant de grandes claques dans le dos, avait pris du ventre.

J’allai à la chasse, je montai à cheval, je fis de longues randonnées dans la région qui avait beaucoup prospéré, mais, pas plus que lors de mon précédent séjour, Bento ne me présenta à sa femme, ni à aucune des mères de sa nombreuse progéniture.

Entre autres choses, Bento m’enseignait le maniement du lasso, à pied et à cheval. Un jour, après déjeuner, nous étions entrés tous les deux dans le corral. Je lui avais indiqué une pouliche, d’une belle couleur isabelle, et le « coronel » s’évertuait à vouloir me l’attraper selon les règles les plus classiques de l’art des dresseurs de chevaux, pour me faire une démonstration de la capture à pied, qui exige de l’œil et de la décision, et demande un poignet solide et un pied ferme. Plusieurs fois déjà, la bête lui avait échappé en sautant avec une élégance incroyable et en deux temps à travers le nœud du lasso, d’abord, passant la tête et les pattes avant, puis, ramassant prestement son train arrière, comme si elle avait été dressée pour, alors qu’elle était à demi-sauvage.

Il est vrai que l’animal est jeune et ardent ; mais j’avoue que Bento avait un peu trop copieusement déjeuné, que le « coronel » était lourd et congestionné et que ce rude athlète n’agissait pas avec sa maîtrise habituelle.

Il est vrai encore que tout le monde avait bu un bon coup, car c’était un 1er septembre, jour de mon anniversaire, et j’avais régalé le ranch d’une copieuse tournée de « caxaça. »

La vengeance

La journée était à la joie. Le temps était splendide, la terre plus rouge, le ciel plus bleu, le soleil plus brûlant, les cigales plus stridentes que jamais je ne l’avais vu sous les tropiques, dans ce climat béni du plateau brésilien où, chaque matin, on a l’impression d’assister à l’éveil du monde et que l’on va vivre, vivre pour la première fois, tant tout vous semble nouveau et que l’on est heureux d’exister ; rien, donc, n’annonçait un malheur, quand Bento se mit soudainement en colère.

Il était haletant. D’une voix rauque, il ordonna aux hommes de rassembler une fois de plus les bêtes énervées et de les rabattre sur lui. De grosses gouttes de sueur lui inondaient la face. Il se noua un mouchoir autour du cou, tomba la veste en jurant, alla se placer au milieu de la piste, réunit son lasso, apprêta le nœud coulant et, quand le troupeau des chevaux arriva dans une furieuse galopade, je vis le « coronel » s’élancer au milieu des bêtes surexcitées par les cris des cow-boys qui les poursuivaient, disparaître au milieu des groupes et des crinières, éviter je ne sais comment les bêtes qui fonçaient sur eux ventre à terre, brandir son lasso au-dessus de son grand chapeau qui émergeait, le faire tournoyer et courir à la rencontre de la pouliche que je lui avais désignée, cette sacrée pouliche isabelle qui lui avait joué tant de tours et donné tant de fil à retordre, et qui, cette fois, arrivait en queue de la cavalcade, dans un nuage de poussière ; et comme je croyais mon ami renversé, piétiné, je vis le lasso se détendre soudainement, la pouliche trébucher, une patte prise, le « coronel » monter en l’air, décrire une courbe, Bento retomber sur le crâne et la pouliche repartir à fond de train en traînant mon malheureux ami, qui ne lâchait pas l’autre extrémité du lasso enroulé autour de son poignet, derrière elle, sur quelques centaines de mètres.

Quand nous accourûmes, Bento était déjà dans le coma. Il avait le poignet disloqué, l’épaule droite démise, le bras gauche et la jambe fracturés. Il n’y avait pas trace de ruade, mais comme sa chemise s’imbibait rapidement de sang, je la déchirai, pensant qu’il avait le thorax défoncé. Alors, je constatai avec stupeur que c’était sa vieille cicatrice qui saignait abondamment sur tout son pourtour.

Je n’en croyais pas mes yeux.

Mais, me remémorant l’histoire du loup-garou et ce que Bento m’avait dit, certain soir, au foyer des Folies-Bergère, je compris que c’était la fin et qu’il n’y avait plus rien à faire.

_____

(Blaise Cendrars, in Paris-soir, grand quotidien d’informations illustrées, seizième année, n° 5450, 5451, 5452, lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 juin 1938)

Dans le village de Lozère, où, depuis quelques années, je vais, aux vacances, prendre un mois de repos, j’ai souvent entendu parler de la Bête du Gévaudan.

Son nom ne m’était pas complètement inconnu ; il avait jadis frappé mes oreilles, au cours des récits plus ou moins terrifiants que, dans mon enfance, me faisait la vieille domestique commise à ma garde. Comme plusieurs d’entre vous, j’ai lu, il y a quelques quelques mois, dans un de nos magazines illustrés (1), le très intéressant article que lui a consacré M. G. Lenôtre, ce merveilleux évocateur des choses d’autrefois. – Les éléments de cet article ont été empruntés à un livre publié en 1889 par l’abbé Pourcher, curé de Saint Martin-de-Boubaux, en Lozère, livre dans lequel se trouvent réunis tous les documents qui concernent la Bête du Gévaudan.

Je me suis reporté au curieux volume de l’abbé Fourcher (2), que possède notre Bibliothèque municipale ; j’ai consulté quelques autres publications consacrées à ce fait extraordinaire. (3)

De tout ce que j’ai lu, comme de ce que j’avais entendu dire, j’ai retiré cette impression que la Bête du Gévaudan n’a jamais existé. – C’est ce que je m’attacherai à démontrer dans la première partie de cette communication.

Cependant l’histoire de la Bête du Gévaudan ne remonte point aux temps lointains de la Tarasque et autres animaux fantastiques. Un peu plus vieille il est vrai, que le Constitutionnel et le Grand Serpent de Mer, la Bête vivait, – si tant est qu’elle ait vécu, – dans la seconde moitié du XVIIIe siècle ; c’est de 1764 à 1767, à une époque relativement peu éloignée de nous, que se sont accomplis ses sinistres exploits et ses redoutables ravages.

Sur elle nous possédons, par conséquent, mieux que des complaintes populaires et de vagues récits transmis par la tradition ; il y a, la concernant, des faits réels, des faits positifs. – Leur interprétation constituera l’objet de ma seconde partie.

Mais avant d’aborder les deux points de ma thèse, je dois en quelques mots rappeler l’histoire de la Bête du Gévaudan.

*

Sa première apparition remonte au mois de juin de l’année 1764. – Un des premiers jours de ce mois, une femme de Langogne qui était allé garder son troupeau dans les environs, rentra le tablier et le corsage en lambeaux. Folle de peur, elle raconta qu’elle venait d’être assaillie par un animal monstrueux, qui avait mis les chiens en fuite et dont elle avait été sauvée grâce à ses bœufs, vaillamment groupés autour de leur gardienne. – Beaucoup pensèrent qu’il s’agissait d’un gros loup, peut-être d’un loup enragé, que dans sa terreur la bergère avait mal vu et l’on n’en parla plus.

Mais, quelques semaines plus tard, du 3 juillet au 19 octobre, d’abord dans la vallée de l’Allier supérieur, puis dans plusieurs localités de la partie nord du département actuel de la Lozère, plus spécialement, des femmes, des fillettes, des garçonnets sont attaqués, blessés ou tués. Quand on découvre dans les champs les cadavres des tués, ils sont horriblement mutilés et à peine reconnaissables.

La terreur commença à s’emparer des habitants de la Margeride. – Pour débarrasser le pays du monstre auquel on rapportait ce carnage, battues sur battues sont organisées par les paysans seuls d’abord, puis par les paysans et les dragons que l’autorité, mise en mouvement, envoie camper à Saint-Chély et dans les environs. À un moment, une véritable armée de 20000 paysans se trouvait en campagne.

Et, tandis que les dragons du roi, commandés par le capitaine Duhamel, les paysans conduits par leurs seigneurs, les meilleurs veneurs du pays, M. de Lafont, syndic de Mende, M. de Moncan, commandant des troupes du Languedoc, M. de Morangiés, Mercier, le plus hardi chasseur du Gévaudan, un louvetier célèbre accouru de Normandie, M. Denneville… battaient le pays dans tous les sens, la Bête, l’infernale Bête, défiant les balles et le poison, continuait ses horribles ravages : au bout de six mois, on lui attribuait, sans compter les blessés et les estropiés, soixante victimes !

Elle semblait posséder le don d’ubiquité : on la voit presque au même moment en des endroits si distants qu’on n’arrive pas à s’expliquer la rapidité de sa course et, à une époque, certains accidents similaires s’étant produits aux environs de Soissons, on publia partout que la Bête du Gévaudan ravageait à la fois l’Auvergne et la Picardie.

À défaut d’autres, ces battues continuelles eurent pour résultat de débarrasser la région d’un grand nombre de loups : 152 en deux ans. Quant à la Bête, elle paraissait invulnérable.

À plusieurs reprises, on crut l’avoir atteinte. Cinq paysans du Malzieu, qui la tirèrent par un jour de grosse neige, la voient tomber en poussant un grand cri ; mais elle se relève aussitôt et disparaît. – Une autre fois, à la nuit tombante, la Bête, traquée dans un bois puis débuchée, est fusillée de tous côtés ; blessée à mort, croit-on, elle s’enfonce en clopinant dans un bosquet, où nul ne doute qu’on la retrouvera le lendemain ; mais les recherches exécutées à l’aube par deux cents hommes restèrent vaines.

Le découragement était immense ; les travaux des champs étaient délaissés, les routes désertes ; les gens ne sortaient de chez eux qu’en groupes et bien armés ; toute la population vivait dans la terreur du mystérieux animal. – L’évêque de Mende, Mgr de Choiseul-Beauprè, consacra un mandement à cette désolation publique ; et des oraisons furent ordonnées dans toute l’étendue du diocèse.

Il fallait en finir. Ce fut l’avis du roi et de ses ministres, un peu mortifiés par l’échec des dragons. – Ordre fut donc donné par Louis XV à son premier porte-arquebuse, M. Antoine de Beauterne, de partir tout de suite pour le Gévaudan et de rapporter, coûte que coûte, la dépouille de la terrible Bête.

M. de Beauterne vint, avec ses gardes, ses valets et ses limiers, s’établir à Saugues, d’où il organisa plusieurs reconnaissances qui tout d’abord restèrent sans résultat. Mais au bout de trois mois, le 21 septembre, aussi brusquement qu’officiellement, on apprit qu’au cours d’une pointe poussée en Auvergne, dans les bois de l’abbaye des Chazes, la Bête avait été tuée par l’habile premier porte-arquebuse. Son cadavre, après avoir été montré à sept ou huit enfants de Saugues qui avaient eu affaire à elle et reconnu par eux, fut empaillé à Clermont et expédié à Fontainebleau, où se trouvait la Cour.

C’était un loup de forte taille, pesant cent trente livres, mesurant cinq pieds six pouces de longueur et possédant des dents et des pattes énormes ; mais ce n’était qu’un loup.

On n’en donna pas moins un grand retentissement à cette mort, qui semblait devoir à tout jamais débarrasser le Gévaudan du monstre qui le terrorisait. À Versailles, où le roi se moqua beaucoup de la crédulité de ses bons montagnards, on déclara l’affaire définitivement close.

De fait, pendant quelques mois, la Bête ne se montra plus.

Mais, dès les premières neiges, ses sanglantes randonnées recommencèrent ; à partir de janvier 1766, elle se signala à nouveau par des attaques presque quotidiennes sur des femmes et des enfants, à Bresseyre-Sainte-Marie, à Lachamp, à Saint-Privat-du-Fau, à Marcillac, à Jullianges, à Pébrac… et après, comme avant, sa disparition officielle, sur les registres de plusieurs paroisses de la Lozère on retrouve ces sinistres mentions, consignées par le curé : « J’ai enterré dans le cimetière du village les restes de …, dévoré par la bête qui parcourt le pays ; » ou encore : « Acte de sépulture du corps de …, mangé en partie par la Bête féroce. »

Les habitants du Gévaudan vécurent pendant dix-huit mois encore dans l’épouvante. – De la Bête ils ne furent, en effet, définitivement délivrés que le 19 juin 1767.

Ce jour-là, Jean Chastel, dit La Masque, dont le nom est célèbre en ces contrées, un des plus rudes et des plus vigoureux parmi les chasseurs de la bande organisée par le marquis d’Apcher, était parti, tout seul, à la Sogne-d’Auvert, près de Saugues, avec son fusil chargé de deux balles bénites, lorsqu’il vit venir à lui la Bête, la vraie Bête. Tranquillement, Chastel, qui lisait les litanies de la Sainte Vierge, termine ses prières, puis referme son livre, le met dans sa poche, retire ses lunettes et les plie dans leur étui. La Bête ne bouge pas ; elle semble attendre. Le chasseur, qui l’a fort bien reconnue, la vise à l’épaule et tire. La Bête reste immobile. Accourus au bruit du coup de fusil, les chiens de M. d’Apcher se précipitent sur elle, la renversent, la déchirent : elle était morte.

Telle est brièvement résumée, l’histoire de la Bête du Gévaudan, dont je vais maintenant m’attacher – et ce sera, je crois, œuvre facile – à démontrer la non-existence.

*

Ceux qui l’ont vue vivante et agissante la dépeignent de la façon suivante :

C’était un animal de la taille d’un veau ou d’un âne. Il avait le poil rougeâtre avec, sur le dos, une barre noire depuis les épaules jusqu’à la queue ; la tête énorme et assez semblable à celle d’un cochon ; la gueule toujours béante ; les yeux étincelants ; les oreilles courtes et droites, comme des cornes ; le poitrail blanc et fort large ; la queue longue et fournie, avec le bout blanc et très gros ; les pattes de derrière fort grosses et fort longues ; celles de devant plus courtes et couvertes d’un long poil ; six griffes à chaque patte. Certains disaient que les pieds de derrière étaient garnis de sabots, comme ceux d’un cheval. – Pierre Blanc qui la vit de très près (je reviendrai plus loin sur les détails de cette rencontre) remarqua qu’elle paraissait « toute boutonnée sous le ventre. »

Ses mœurs, sa manière d’être, sa physiologie sont aussi surprenantes que son anatomie.

J’ai déjà fait allusion à la facilité et à la rapidité de ses déplacements ; dans le même jour, presque à la même heure, on pouvait constater sa présence en des endroits distants l’un de l’autre de sept et huit lieues.

Nous avons vu aussi qu’elle s’attaquait à peu près exclusivement aux femmes et aux enfants.

Quant à ses victimes, elle se comportait à leur endroit de façons très diverses. Les unes sont déchirées et dévorées, comme le ferait une bête féroce, un tigre ou un loup affamés ; mais c’est là la très petite exception. Le plus souvent, la Bête abandonnait le cadavre de ses victimes, se contentant de les mutiler, de sucer leur sang, et, après leur avoir ouvert les flancs, d’arracher le cœur, le foie et les entrailles : ainsi sont trouvés affreusement déchirés et à peine reconnaissables les corps de trois garçons de moins de quinze ans appartenant au village de Chayla-l’Évêque, d’une femme d’Arzenc, d’une fillette fillette de Thors, d’un berger de Chaudeyrac, d’une jeune fille de 20 ans ramassée dans une prairie aux environs de Saint-Alban, et de tant d’autres dont je parlerai plus loin. À une bonne vieille du village de Broussotes, Marguerite Oustalier, la Bête, après l’avoir tuée, avait enlevé toute la peau du visage.

Parfois même, elle mettra une certaine coquetterie dans ses meurtres, et visera à la farce macabre ; quand on découvrit les restes de Gabrielle Pélissier, une pauvre petite première communiante du village de Clause, le monstre avait si proprement arrangé la tête coupée, les vêtements et le chapeau, qu’au premier abord, on crut l’enfant simplement endormie.

Aussi bien, cette étrange Bête a des bizarreries comme une femme ; et ma comparaison ne vous paraîtra point trop forcée, si l’on se reporte à la déclaration de ce paysan qui assurait « l’avoir entendue rire et parler. » Elle jouait la bonne fille : c’est ainsi qu’il lui arrivait de se dresser sur son derrière, de faire « de petites singeries, » auquel cas elle paraissait « gaie comme une personne, » feignant de n’avoir aucune méchanceté. – Ce côté quasi humain de la Bête se manifeste encore lors de sa rencontre avec Jean-Pierre Fourcher, de Jullianges : après avoir essuyé ses deux coups de feu, elle s’enfuit en faisant « un bruit semblable à celui d’une personne qui se sépare d’une autre après une dispute. »

Elle affectionnait de venir, le soir, dans les villages poser ses pattes de devant sur l’appui des croisées et regarder dans les cuisines. À plusieurs reprises, des mères, gourmandant leurs enfants et les menaçant de la Bête, la virent dans cette attitude, sans qu’on puisse comprendre par qui et comment elle avait été prévenue.

Pour saisir sa proie, la Bête se dissimule sous un rocher, derrière un buisson, dans un champ de blé, puis saute dessus en bondissant ; d’autres fois, après l’avoir découverte, elle court vers elle ventre à terre, en rampant comme un serpent.

Elle sait, d’ailleurs, le cas échéant, recourir à la ruse ; à plusieurs reprises, il lui arriva de s’amuser avec les agneaux, pour attirer les enfants qui les gardaient et qui s’étaient enfuis à sa vue ; si cela ne suffisait pas, elle les faisait souffrir, afin que leurs bêlements plaintifs obligeassent les enfants à quitter leur retraite. – L’artifice dont elle usa avec le vacher de Redon témoigne encore de son ingéniosité : après avoir vainement cherché à le surprendre, en faisant semblant de fuir puis en fondant brusquement sur lui, elle fut s’embourber et vint ensuite se secouer auprès de lui en lui jetant de la boue dessus, afin de lui faire tourner le dos, et profiter du moment pour le saisir. Le vacher s’étant tenu tout le temps sur ses gardes, cette ruse resta heureusement sans succès.

Dernier détail : quand la Bête était poursuivie, elle traversait les rivières en deux ou trois sauts ; mais quand elle avait le temps, on la voyait marcher sur l’eau, sans se mouiller.

Cherchons parmi les animaux répandus à la surface du globe. Nous n’en trouvons point de qui ne se différencie la Bête du Gévaudan. En est-il un parmi eux, dont les mœurs et les habitudes rappellent les habitudes et les mœurs de cette étrange Bête ? Quel féroce habitant des jungles de l’Asie ou des déserts de l’Afrique s’est jamais comporté, à l’endroit de ses victimes, comme elle se comportait ? – Par sa physiologie, comme par son anatomie, cet animal extraordinaire, surgi tout à coup en plein pays de France, au cœur du Massif central, reste un être d’espèce absolument unique, sans aucun lien qui permette de le rattacher aux êtres vivants autour de lui ou ayant vécu avant lui.

Pour croire à cette erreur de la nature, pour admettre cette déconcertante anomalie, il nous faudrait, à tout le moins, un document présentant les garanties exigées par la science. Or ce protocole d’autopsie un peu détaillé, cette description aux renseignements précis, qui auraient pu entraîner les convictions, nous font complètement défaut.

La Bête, tuée par Jean Chastel, fut tout d’abord portée au château de Besque. Là, elle fut soumise aux manipulations d’un mauvais chirurgien apothicaire de Saugues, Boulanger, surnommé, par dérision sans doute, Lapeyronie, lequel, chargé de l’embaumement, se contenta de sortir les entrailles et de les remplacer par de la paille. On la garda douze jours, pour satisfaire la curiosité des gens du voisinage, qui venaient la voir. C’est seulement alors que Chastel, avoir placé le cadavre dans une caisse, se mit en route pour Versailles, afin que les savants se prononcent. Mais quand il y arriva, la Bête était dans un tel état de putréfaction (le voyage s’était effectué pendant les chaleurs d’août), qu’il fallut l’enfouir au plus tôt, sans que personne ait eu le courage de l’examiner. (4)

Ainsi, la Bête du Gévaudan, qui, de son vivant, n’a jamais été vue, il semble bien, par un homme de sang-froid, n’a point été examinée, après sa mort, par un homme de science !

De cet être isolé dans la nature, nous sommes dès lors autorisé à nier l’existence. J’aurais, j’en suis certain, mauvaise grâce à insister plus longtemps pour vous rallier à cette opinion : la Bête du Gévaudan doit être rangée parmi les monstres de la Légende et de la Fable.

*

Que cet animal de légende ait été vu, il y 150 ans, par les habitants de la haute Lozère, cela n’est point pour surprendre le psychologue et le médecin. Ils n’ignorent pas ce que peuvent les imaginations surexcitées ; ils savent le rôle de la suggestion et connaissent bien cet espèce de délire qui peut s’emparer des collectivités, que l’on décrit sous le nom de folie des foules. L’histoire nous en fournit de nombreux exemples.

Il avait frappé les cerveaux aux approches de l’an mil.

Plus près de nous, Taine a admirablement décrit cette anxiété sourde, cette crainte vague qui, aux premiers temps de la Révolution, se répand dans les villes et les campagnes et se traduit à certains moments par des explosions de folie collective comme à Angoulême, où brusquement toute une population s’assemble en armes pour lutter contre 15000 prétendus bandits, que l’on croit découvrir dans le tourbillon de poussière soulevé par le courrier se rendant à Bordeaux ; comme dans plusieurs villages, à dix lieues aux environs, où le même fait se produit ; comme en Auvergne, où il suffit du récit d’une fille ayant rencontré deux hommes étrangers au pays, pour que des paroisses entières se sauvent la nuit dans les bois, abandonnant leurs maisons, emportant leur meubles, foulant aux pieds et abîmant leurs propres moissons.

C’est d’un pareil délire que furent atteints, en 1764, les habitants de l’Auvergne et du Gévaudan.

Sa genèse est, au demeurant, facile à reconstituer. Une bergère de Langogne rentre un jour affolée, racontant qu’elle a été assaillie par un animal inconnu : à cela on n’attache pas, d’abord, grande importance. Mais peu après, de-ci, de-là, dans les bois, dans les champs, sous le hangar de fermes isolées, on trouve des corps de femmes et d’enfants atrocement mutilés. Trop souvent, certes, au cours des longs et froids hivers qui règnent sur le Plateau Central, la population a été victime de loups rendus féroces par la faim. Mais jamais, au grand jamais, de mémoire d’anciens, on n’avait vu pareille hécatombe.

Là-dessus, les imaginations travaillent et s’exaltent. Devant la porte de l’église, le dimanche, à la sortie de la messe, sur le Foiral où l’on vient vendre et acheter des bestiaux, aux veillées du soir autour de l’âtre, tandis que la neige tombe à gros flocons, on se raconte ces morts qui se multiplient tous les jours, on en commente les circonstances étranges, on cherche des explications. – Et alors revient dans les mémoires le récit de la bergère de Langogne. Non, ce n’est pas la peur qui lui avait troublé la tête, comme on l’avait cru tout d’abord ; elle avait bien vu, la pauvre fille, lorsqu’elle racontait qu’elle avait été assaillie par une bête extraordinaire. Seul un être absolument à part, seul un monstre pouvait commettre d’aussi nombreux et d’aussi horribles méfaits.

Et voilà l’idée qui pénètre dans le cerveau simpliste et crédule de l’habitant du Gévaudan, et qu’aucun raisonnement n’en pourra déloger. La peur fera le reste.

Désormais, comme ce Jean-Pierre Pourcher, de Jullianges, homme courageux à l’ordinaire cependant, qui, après avoir aperçu le monstre par l’étroite fenêtre de son hangar, à la nuit tombante, raconte avoir été pris d’une « espèce de frayeur, » et reste convaincu qu’à moins d’un miracle tous les habitants du Gévaudan sont destinés à être mangés ; comme le père du petit Jean Châteauneuf, de Grèzes, à qui l’animal se montre le lendemain du jour où son fils a été déchiré et pendant qu’il le pleure ; désormais, tout le monde est prêt à voir la Bête et à la reconnaître. – On la verra et la reconnaîtra dans l’animal traqué, fuyant sous la futaie d’un bois. On la verra et on la reconnaîtra quand, dans la nuit tombée, se profilera la silhouette et brilleront les yeux d’un loup rôdant, autour de la ferme ou du village, en quête d’une proie. On la verra et on la reconnaîtra quand, à la pâle clarté de la lune, se projettera sur la blancheur de la neige l’ombre démesurément agrandie de quelque inoffensif quadrupède, veau, âne, chèvre, échappé de son écurie. On la verra et on la reconnaîtra dans la figure du vagabond ou du voisin, avançant la tête dans l’encadrement de la fenêtre pour jeter un indiscret coup d’œil, pour envoyer, au retour des champs, un bonsoir amical, pour faire la grosse voix et joindre ses gronderies à celles de la mère irritée contre ses enfants.

Chacun rapporte sur la Bête un détail recueilli au cours de ces rapides et terrifiantes visions. Ainsi, peu à peu, le monstre prend forme ; et finalement, de pièces et de morceaux, il se trouve constitué comme on l’a vu plus haut : avec sa tête énorme rappelant celle d’un cochon, ses oreilles courtes et droites, sa gueule toujours béante, son poil rougeâtre, son poitrail blanc et large, sa queue longue et fournie, ses sabots comme ceux d’un cheval, sa taille d’un âne ou d’un veau.

Et c’est sous cette forme que, de Marvéjols à Saugues et de Langogne au Malzieu, les habitants, suggestionnés et terrorisés par une série de morts vraiment effrayantes, ont vu cette fameuse Bête du Gévaudan, cet animal fantôme, produit de l’imagination l’imagination par la peur.

*

Mais il y a les faits, faits réels et indéniables, qui ont donné naissance à la légende.

Il y a ces gens attaqués, comme le petit André Portefaix et ses six camarades, comme Marie-Jeanne Vallet, comme Guillaume et Jean-Baptiste Bergougnoux, et bien d’autres.

Il y a ces blessés, rentrant au village mordus aux joues et au bras, comme la fillette de Fontan ; la peau du crâne et la poitrine lacérées, comme le jeune homme du Pouget ; l’oreille gauche et le bout du nez emportés, comme la jeune fille de la paroisse de Saint-Just ; le cuir chevelu détaché, comme Catherine Boyer de la paroisse de Lastic, toutes les deux soignées à l’hôpital de Saint-Flour.

Il y a ces rencontres et ces corps-à-corps, comme celui de Pierre Blanc.

Il y a, enfin, ces nombreux cadavres ramassés sur tout le territoire de la Margeride, ces restes pieusement ensevelis dans les humbles cimetières du Gévaudan.

Ces faits, voici le moment venu de les expliquer et de les interpréter.

Des exploits imputés à la Bête, il faut faire plusieurs parts ; ils sont loin, en effet, d’avoir tous même origine et même auteur :

1° Dans un premier groupe doivent entrer les attaques et les blessures par un animal, ainsi que les très rares victimes, dont les cadavres ont été véritablement dévorés en tout ou en partie. Ce sont tous là méfaits qu’il est parfaitement légitime d’attribuer à des loups enragés ou simplement talonnés par la faim. – La chose n’était point exceptionnelle à l’époque dans le Massif Central, où les loups vivaient nombreux, où, comme on l’a vu plus haut, en moins de deux ans, cent cinquante-deux de ces animaux furent tués au cours des battues organisées contre la Bête.

Ainsi, d’ailleurs, en jugea-t-on lors de sa première apparition. Mais quand, devant la multiplicité des morts, les esprits, frappés d’épouvanté, se furent butés à l’idée d’un animal extraordinaire, l’on rapporta à ce monstre ce qui n’était que l’œuvre de vulgaires loups.

Le jeune garçon du Pouget, rentrant au village avec la peau du crâne déchirée, et si ému qu’il resta quelque temps « comme imbécille, » ne douta point qu’il avait eu affaire à la Bête. – De même, cette femme de la paroisse de Chauchailles, blessée à la lèvre supérieure et au visage, en voulant sauver un de ses moutons saisi par un loup. – Et pas davantage le petit André Portefaix, de Chanaleilles, ainsi que les quatre garçonnets et les deux fillettes qui l’accompagnaient, lorsqu’ils furent attaqués le 12 janvier 1765. Il faut lire le récit de leur aventure en se reportant à leur état d’âme.

Tous les sept quittent le village, si hantés par l’idée de la Bête, si convaincus qu’ils la verront, qu’ils s’étaient armés, par précaution, de bâtons à l’extrémité desquels ils avaient fiché des lames de couteaux. Ils étaient dans la montagne, quand, tout à coup, une des petites filles pousse un cri et annonce que la Bête est là. Autour du groupe des enfants réunis par Portefaix, que ses douze ans et son courage faisaient l’aîné et le chef de la bande, l’animal tourne la gueule ouverte puis, s’élançant, saisit un des garçonnets à la gorge et cherche à l’emporter ; mais, attaqué hardiment par Portefaix, il l’abandonne après lui avoir arraché la joue. Au cours d’une seconde attaque, après avoir renversé l’une des fillettes d’un coup de son museau, il prend par le bras un autre petit garçon, Jean Veyrier, et l’entraîne. De nouveau, tandis que ses compagnons piquent la Bête avec leur bâton, cherchant à lui crever les yeux ou à lui couper la langue, l’héroïque André Portefaix se jette contre elle et cogne à grands coups sur le groin du monstre, qui recule, se secoue et s’enfuit en lâchant sa proie. – Ainsi ferait un loup aussi vigoureusement harcelé.

Si l’exploit d’André Portefaix eut le plus grand retentissement et valut à son auteur d’être élevé aux frais de l’État chez les Frères de Montpellier, d’où, après de brillantes études, il entra comme officier dans le corps royal de l’artillerie coloniale, il ne fut point le seul.

Attaquée en se rendant à Broussous, Marie-Jeanne Vallet, de Paulhac, fille forte et hardie, ne fit pas moins bonne contenance : elle parvint à mettre l’animal en fuite, après lui avoir porté de toute sa force, dans la poitrine, un coup de la baïonnette dont elle était armée. – Jean Teyssèdre, âgé de 16 ans, de la paroisse de Pinols, en Auvergne, sauva, après avoir été blessé lui-même, un domestique de son père, garçonnet de 11 à 13 ans, que l’animal tenait par le cou et était en train d’emporter. En raison de l’obscurité, il ne put pas bien en distinguer les détails ; il lui parut seulement fait comme un chien et de la grosseur d’un loup. – Près des deux villages de Hontés-Haut et de Hontés-Bas, dans la Margeride, le jeune Couret, âgé de 13 ans, se précipitant avec sa baïonnette au bout d’un bâton, défendit, de même, son petit camarade Vidal Tourneix, qui, sans son prompt secours, aurait été infailliblement dévoré.

Naturellement, quand ces enfants, attaqués par des loups, racontent, de retour au village, la terrible lutte, d’où ils sortent tout frémissants, ils sont unanimes à déclarer que c’est la Bête, la « vraie Bête, » qui les a assaillis.

2° À la Bête, on a attribué encore certains actes qui ne sont que le fait de plaisants, de mauvais farceurs, de ces gens toujours prêts à exploiter ce besoin de mystérieux, qui sommeille dans bien des âmes, et particulièrement dans les âmes faibles.

On en trouve toujours, même au milieu des circonstances les plus tragiques. Et parmi les chasseurs accourus d’un peu partout, quelques-uns songeaient bien plus à passer gaiement leur temps, qu’à battre le pays par le froid et par la neige. C’est à leur propos que M. de Morangiés écrivait en date du 3 mai 1765 : « Le sort de notre malheureux pays se décide au Malzieu par ces aventuriers, au milieu des pots et des verres, et de concert avec tous les crapuleux de cette folle cité. »

Ils avaient beau jeu dans la région du Gévaudan, où les paysans, très isolés dans leurs montagnes et fort incultes, croyaient – il n’y a pas longtemps encore – aux jeteurs de sorts, aux sorciers, aux revenants et aux loups-garous. Il n’était guère de filles, de femmes, d’hommes même, regagnant, au soir, le hameau ou la ferme isolés, alors que le mystère de l’ombre et la solitude mettent un peu d’angoisse au cœur, qui n’aient rencontré, à l’orée d’un bois ou au carrefour d’un chemin, quelque grand fantôme blanc, dont le linceul, élevé par un bâton au-dessus de la tête, cachait un loustic de village, un pâtre ou un vagabond, en quête d’une bonne farce ou d’un mauvais coup.

Au moment où tout le Gévaudan vivait dans la terreur de la Bête, la situation était plus particulièrement favorable à ces exploiteurs de la faiblesse humaine. Se dresser contre le mur d’une maison, passer la tête dans la fenêtre, en poussant des grognements, tandis que le troupeau tremblant des bonnes femmes réunies autour du foyer se raconte les méfaits du monstre ou que la mère en menace ses enfants, constituait un moyen facile de « faire peur, » dont ils usèrent avec largesse.

Quelques-uns, plus fertiles en expédients, durent trouver mieux que ces procédés enfantins. Affublés de la peau d’un animal, bœuf ou veau, au poil roux et au poitrail blanc, ils se montrèrent de loin dans l’attitude d’un chien savant assis sur son arrière-train, exécutant des grâces un peu lourdes, – ce qui devait faire attribuer à la Bête ces façons étranges, ces « singeries, » « ces gaîtés, » qu’on lui reconnaissait dans ses bons jours.

C’est certainement un de ces ingénieux lurons, qu’avait approché le paysan qui assura avoir entendu rire et parler la Bête. – C’est encore l’un d’eux qui sauta sur le dos de cet homme de Marcillac, occupé à faucher du regain au clair de lune, et lui occasionna une telle frayeur, que, lorsqu’il fut rentré chez lui, il demeura évanoui pendant deux heures « sans connaissance et sans parole. » Et c’est aussi avec l’un d’eux, surpris inopinément, que Pierre Blanc engagea cette étrange lutte qui ne dura pas moins de trois heures et pendant laquelle, quand ils étaient trop essoufflés, lui et la pseudo-bête, ils se reposaient un peu, pour recommencer ensuite de plus belle : comme un être humain, d’ailleurs, la Bête se plantait sur ses pattes de derrière pour mieux allonger des coups de griffe ; et ainsi, Pierre Blanc put se rendre compte qu’elle « paraissait toute boutonnée sous le ventre. »

L’aventure arrivée à la fille Fournier, de Saint-Privat-du-Fau, n’est pas moins instructive. Cette fille, étant allée puiser de l’eau à la fontaine située au fond du village, était à peine courbée sur le réservoir qu’elle se sentit pressée sur les épaules et dans l’impossibilité de se redresser. Comme elle venait de voir, suivant le même chemin, un certain Jean Martin, ancien militaire qui avait servi aux armées pendant onze ans, elle ne douta pas que ce fut lui l’auteur de cette mauvaise plaisanterie, et l’interpella :

« Que voulez-vous faire, Martin ? Vous me ferez casser ma cruche et tomber dans l’eau. »

Jusque-là, rien que de très banal. Mais voici qu’ameutés par les appels réunis de Martin et de la fille Fournier, tous les habitants du village accourent et ont encore le temps d’apercevoir au loin, sur l’autre versant de la vallée, la Bête qui traversait les prés de la Sogne au levant de Péclergue. – Ce qui s’était passé, on le devine, sans que j’y insiste : comme le pickpocket qui, pour donner le change, crie : « Au voleur, » Jean Martin, se voyant découvert, se mit à crier de toutes ses forces « à la Bête » ; en même temps qu’il lui lançait, sans l’atteindre naturellement, un madrier, dont il était porteur. Il n’en fallait pas tant pour convaincre la fille Fournier la première, et, après elle, les paysans rassemblés, que c’était bien là encore un méfait du mystérieux animal. Quelque malheureux chien, fuyant ce vacarme, prêta corps à leur illusion.

En même temps que de mauvais plaisants, il y eut des simulateurs.

Non seulement une prime de 9400 livres, – somme considérable pour l’époque, – avait été promise par le roi à l’heureux chasseur qui abattrait la Bête, mais encore des indemnités étaient accordés aux personnes qu’elle avait attaquées et blessées.

Pour obtenir ces gratifications, des paysans n’hésitèrent pas à jouer le rôle de victimes du terrible animal. C’est ainsi que M. de Saint-Florentin dut, pour le bon exemple, faire mettre en prison pendant quelques jours un nommé Géraud, métayer du domaine de Boulan, qui, trois semaines avant, s’était présenté à M. de Tournemire avec plusieurs blessures reçues, à ce qu’il racontait, au cours d’une lutte soutenue contre le monstre. Son récit ayant paru louche, M. de Tournemire fit une enquête et découvrit la supercherie du paysan, lequel « était hyvrogne, et en cette année, ajoute le procès-verbal, les vins du Limousin sont fumeux. »

Pour un de ces simulateurs démasqués, combien d’autres dont les fraudes méconnues sont venues augmenter le nombre des méfaits mis sur le compte de la Bête du Gévaudan ?

3° Constituant un troisième groupe, restent ces cadavres trouvés affreusement mutilés ; ces corps de femmes, de garçonnets, de fillettes aux flancs ouverts, aux entrailles arrachées, aux membres disloqués, dont la découverte était bien faite pour frapper d’épouvante les habitants de la Margeride et de l’Auvergne. – Dans ces morts terrifiantes, je n’hésite pas, pour ma part, à voir l’intervention d’un être humain.

La chronique a eu – trop souvent, hélas ! – à enregistrer les sinistres exploits de ces fous meurtriers, bien étudiés, de nos jours, par les psychiatres et les médecins légistes. Il est, notamment, une catégorie d’individus, connus sous le nom de sadiques, qui ne vivent génitalement qu’en associant le plaisir vénérien à des actes de cruauté ou de violence. Si certains de ces pervertis se satisfont simplement en imagination par l’évocation ou la création soit mentales, soit contées, écrites ou peintes, de scènes de cruauté ; si quelques-uns se bornent à des violences réelles, mais légères, beaucoup ont besoin de l’effusion du sang : ce sont les sanguinaires (P. Ball), capables des forfaits les plus atroces, tels qu’assassinats avec égorgement, éventration, étripement, dépeçage, ablation des organes génitaux ; ce sont encore les vampires, qui augmentent leur plaisir en suçant le sang des plaies qu’ils ont faites ou en dévorant les chairs de leurs victimes (Dr Ch. Féré).

– Les noms de quelques-uns de ces criminels monstrueux sont restés tristement célèbres : l’histoire nous a transmis celui de Gilles de Laval, le fameux maréchal de Rais ; vous avez tous présents à l’esprit ceux de Jack l’Éventreur et de Vacher.

À un sadique assassin, il faut rapporter le plus grand nombre de ces morts qui, de 1764 à 1767, désolèrent le Gévaudan.

Qu’on veuille bien, tout d’abord, remarquer qu’il n’y eut point d’enquête médico-légale ; et partant, qu’aucun cadavre n’a été l’objet d’un examen un peu approfondi. Les restes de la victime sont ramenés dans son domicile et mis au suaire. Puis, comme cela eut lieu pour cette petite fille de 12 ans, du hameau de Pépinet, parents, amis, hommes, femmes, femmes, accourus des villages voisins, défilent devant eux, soulevant le voile qui les recouvre pour les regarder une dernière fois, mêlant leurs cris et leurs pleurs à ceux du père et de la mère et, après cette scène de désolation, le corps est conduit à sa dernière demeure, sans qu’une personne compétente ait été appelée à donner son avis sur la nature et l’origine des lésions dont il était porteur.

L’attribution à un animal des blessures et des mutilations constatées sur les cadavres ne repose donc sur aucun fondement sérieux.

Si les preuves médico-légales manquent aussi à la thèse que je soutiens, il existe, par ailleurs, plusieurs arguments qui plaident en sa faveur :

1° Chemin faisant, nous avons signalé combien il était rare que la Bête du Gévaudan dévorât le cadavre de ses victimes. – On conviendra que voilà un fait bien insolite, en complet désaccord avec les habitudes des carnassiers, même les plus féroces, qui ne tuent point pour tuer, et ne s’attaquent à l’homme que poussés par la faim ou par la nécessité de se défendre.

2° Nous avons vu aussi que les victimes de la Bête furent, à peu près exclusivement, des femmes, des fillettes et des garçonnets. – Ce sont là précisément les victimes ordinaires des crimes sadiques. Un animal, mû par de tels instincts de carnage, n’eût point opéré pareille sélection.

3° Plus encore méritent considération certaines constatations auxquelles ceux qui les firent alors ne semblent pas avoir attaché d’importance et qui, pour nous, ont, au contraire, une grande valeur.

Quand on découvrit, à la Clause, le corps de Gabrielle Pélissier, revêtu de son vêtement de première communiante, on vit qu’elle avait la tête coupée.

La fillette de 14 ans, du hameau de Mialanette, paroisse du Malzieu, trouvée morte le 8 février 1765, avait également la tête tranchée. – Dans ces deux cas, la section des cous était si nette, que ceux qui nous dépeignent la Bête du Gévaudan lui donnent des dents tranchantes et coupantes « comme des rasoirs. »

Le petit berger de Paulhac, ramassé le 18 avril 1765, avec les joues et les yeux arrachés, les genoux disloqués, disloqués, était saigné « comme l’aurait fait un boucher. »

Agnès Mourgues, âgée de 12 ans, avait, nous raconte le chanoine Ollier, curé de Lorcières, qui présida à ses obsèques, la tête coupée, le devant « des mamelles » mangé, quelques « ouvertures au bas-ventre » et ses vêtements étaient tellement mis en pièces, qu’elle semblait comme si elle venait de naître.

Le cadavre de Delphine Courtiol, femme d’Étienne Gervais, de Saint-Juéry, tuée dans son jardin où elle était allée cueillir des herbes, présentait, outre des lacérations au visage, une « ouverture aux mamelles. »

À une fille de 20 ans, trouvée dans une prairie aux environs de Saint-Alban, le monstre « avait bu tout son sang » et « arraché les entrailles. »

De même, il « suce tout le sang » et « arrache le cœur » à deux jeunes filles de Ventuejouls, et à une fille de Servillanges, paroisse de Venteuges ; cette dernière avait, de plus, la tête coupée.

Je pourrais encore allonger cette lugubre nomenclature. Telle quelle, elle me paraît amplement suffisante pour établir l’analogie parfaite entre les forfaits attribués à la pseudo-Bête du Gévaudan et ceux commis par les dégénérés sadiques, sanguinaires ou vampires. En la lisant, on évoque les égorgements de garçonnets et de fillettes opérés derrière les sombres murailles de Machecoul et de Tiffauges par les complices de Gilles de Rais, ainsi que les atroces mutilations des malheureuses tuées dans les bouges de Whitechapel par Jack l’Éventreur.

4° En faveur du crime humain, j’invoquerai un dernier ordre de faits.

Le 22 janvier 1765, près de Chabanolles, aux limites de l’Auvergne et du Gévaudan, on ramassa la tête décapitée de Jeanne Tanavelle ; le tronc, auquel les mamelles manquaient complètement, fut découvert le lendemain, « enfoui dans un champ, » à deux cents pas plus loin. – Les restes de la femme du nommé Chabannes furent également trouvés « enterrés. » – Et l’on soupçonna qu’il en fut de même pour une jeune fille de Lorcières, disparue un jour, sans qu’on ait jamais pu savoir ce qu’elle était devenue.

Ce souci de cacher les traces de ses meurtres n’appartient qu’à un être humain ; il dut venir un moment à l’esprit du fou monstrueux, dont le Gévaudan fut la proie, qui l’abandonna bientôt quand il se sentit assuré de l’impunité.

De nos jours, sur de pareils indices, un juge d’instruction, tant soit peu avisé, conclurait au crime, et ne manquerait pas de commettre un médecin expert pour lui en apporter la démonstration.

Si l’on accepte les explications que je propose, la plupart des particularités fort déconcertantes relevées dans l’histoire de la mystérieuse Bête du Gévaudan s’expliquent facilement. – Nous comprenons dès lors :

Pourquoi, quand une battue s’organisait dans une région, cet étrange animal, admirablement informé, transportait dans une autre le lieu de ses exploits.

Pourquoi les nombreux appâts empoisonnés, chiens, juments, agneaux, vaches, mous de bœuf, éponges enduites de graisse douce, semés dans tous les coins et dans tous les passages, avec une telle abondance que l’air en était empuanti, n’eurent pour effet que la mort de quelques louveteaux, mais furent absolument dédaignés par la Bête.

Pourquoi, pendant ces années qui remplirent de deuil le Gévaudan, il n’y eut pas plus de ravages parmi les troupeaux que pendant les années précédentes. Le curé de Lorcières s’efforçant de différencier d’avec un loup la « vraie Bête, » avait déjà, à l’époque, noté que « la Bête ne s’est jamais approchée des parcs aux brebis. »

Nous comprenons pourquoi, dans le même jour, presque à la même heure, on a pu constater sa présence dans des endroits très distants les uns des autres. Les méfaits simultanés de la Bête s’expliquent par la diversité de leurs auteurs.