ÉTRANGETÉS, RÊVES ET CAUCHEMARS LITTÉRAIRES. CHIMÈRES ET HANTISES.

Articles de la Catés:gorie “CONTES POUR LES BIBLIOPHILES”

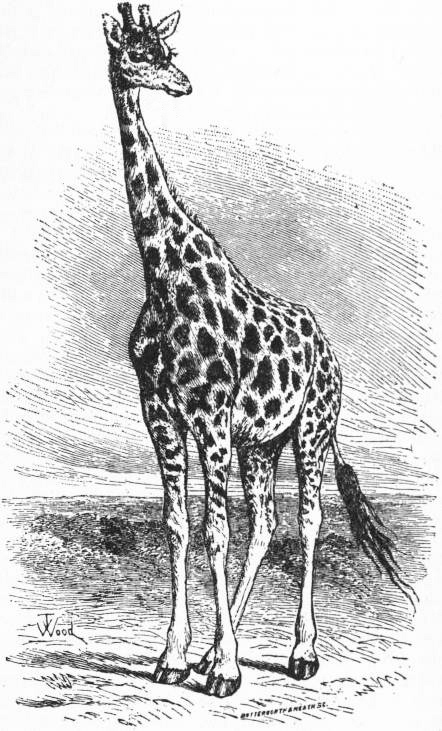

Suzannah, la dernière girafe du monde, allait mourir. Dans son hall du Jardin Zoologique, – son hall bien chauffé, à la température équatoriale, – elle gisait sur une épaisse litière. Des couvertures enveloppaient son grand corps difforme et pourtant gracieux. Son cou s’allongeait, sans force, éloignant comme à l’écart la fine tête cornue ; et ses vastes yeux noirs, pleins de tristesse et de douceur, se ternissaient, peu à peu, au ras du sol.

Avec elle, toute une race agonisait ; des millions de girafes étaient mortes avant elle ; mais, semblait-il, elles mouraient définitivement de la mort de Suzannah, la dernière de toutes.

Il y avait, par terre, des fioles et des bassins. L’air chaud du hall sentait la térébenthine. Trois hommes étaient là : le gardien, le vétérinaire et Barthe, le naturaliste.

Quand il eut compris que tout effort était vain, Barthe fit enlever les couvertures, et, pendant quelques minutes, passionnément, il regarda ce que nul homme ne verrait plus jamais, jamais, jamais vivre.

Depuis la mort de Jenny, on savait bien que Suzannah, sa sœur, était la dernière girafe du monde. On savait bien qu’il n’en restait plus d’autres, ni dans les forêts de mimosas où le lion et l’explorateur les avaient détruites, ni dans les fermes du Cap où l’on avait tenté, au nom de la science, l’élevage des survivantes. Aussi, des foules curieuses avaient-elles défilé devant la grille du hall, pour contempler vivant cet ultime spécimen…

Et demain, le hall serait vide. Demain, c’est au Muséum qu’il faudrait aller, pour savoir ce qu’avaient été ces animaux d’autrefois, nommés girafes. Ils seraient aussi loin de nous que les mammouths, et leurs squelettes baroques s’élèveraient dans la lumière livide des galeries, – leurs squelettes presque aussi paléontologiques que ceux de l’iguanodon ou du diplodocus.

Barthe se défendait mal contre l’émotion qui l’étreignait. Il apercevait à merveille les immenses dessous du drame individuel. Une race supérieure s’éteignait devant lui, privilégié, comme d’autres s’étaient éteintes au cours des âges, de millénaire en millénaire, – une race dont l’origine se perdait, comme toutes, dans la nuit primitive. Suzannah allait mourir. Et sur les choses jamais plus ne s’ouvriraient des yeux semblables aux siens : ces yeux de gazelle gigantesque, ces yeux magnifiques, aux longs cils d’almée… La nature n’avait pas voulu que subsistât l’être bizarre, inégal, archaïque vraiment, et qui semblait l’œuvre maladroite d’un dieu novice…

Au-dehors, il neigeait ; car décembre s’achevait. Les animaux du Zoologique habitaient leurs palais d’hiver. On n’entendait, dans les deux halls voisins, que le rhinocéros frottant son épaisse cuirasse contre la muraille, et l’hippopotame qui s’ébrouait dans sa cuve. Ceux-là aussi étaient condamnés. On aurait pu compter leurs frères…

Une faible convulsion secoua la girafe agonisante.

Comme tout était simple et semblait ordinaire, en cette heure pourtant si profonde ! On ne distinguait d’abord qu’une bête, qui crevait après tant d’autres bêtes. Oui, mais cela faisait sur la planète ce que fait au ciel un astre qui s’éteint. Tout à l’heure, quand cette créature cesserait de vivre, la terre vieillirait, d’un coup, de tout un long passé subitement fermé. Cette pauvre bête râlante marquait, dans l’histoire de l’univers, une date capitale, et sa mort l’emportait sur celle de César. La toile tombait sur un spectacle multiséculaire que l’œil des hommes n’avait pas vu commencer, et leur oreille pouvait surprendre, une fois par hasard, le lent tic-tac de l’éternité.

Son pendule bat le siècle comme le nôtre bat la seconde.

Suzannah tendit ses quatre membres jusqu’à la raideur. Son flanc haleta sous le beau pelage léopardé dont les ocellures sont pareilles, de loin, à l’entrelacs des branches… Puis, s’arrêta le souffle, transmis par les ancêtres… Et ce fut tout. Personne n’entendit sonner, quand elle sonna, l’heure solennelle, – excepté Barthe.

Il rentra chez lui tristement, et s’efforça de travailler.

Mais sa pensée vagabondait aux champs du savoir.

Et, soudain, il éprouva le désir impérieux de sortir, de se mêler à des foules, de se perdre dans la multitude de ses semblables…

Tout un peuple circulait dans la ville monstrueuse ; et d’autres peuples vivaient en même temps sur la rotondité du globe ; Barthe sentait autour de lui la présence innombrable des hommes, – et cela était singulièrement agréable, en vérité, après avoir vu mourir Suzannah.

_____

(Maurice Renard, « Les Contes de l’Intransigeant, » in L’Intransigeant, quarante-sixième année, n° 16544, samedi 21 novembre 1925)

LE STÉGOSAURE

_____

« En voilà une histoire ! grommela le maire, en examinant, avec un mélange de scepticisme et de perplexité, la femme que le garde champêtre venait de lui amener.

– Il faudrait peut-être prévenir la gendarmerie, monsieur le maire, suggéra le garde.

– Fameuse idée ! Pourquoi ne pas faire sonner le tocsin et ameuter tout le village, pendant que vous y êtes ?… Pour qu’on se moque de moi à la préfecture et qu’on fasse des gorges chaudes de l’aventure si, comme il est possible, tout cela n’est qu’une invention de piquée ! »

D’un geste éloquent, le garde champêtre montra la créature minable, aux vêtements déchirés par les buissons, et dont le visage bouleversé et les yeux hagards proclamaient la violente terreur. Haletante encore de la course qu’elle avait dû fournir pour arriver jusqu’au village, elle continuait de trembler convulsivement.

« Elle n’aurait pas peur comme ça s’il n’y avait rien, émit-il. Moi, je crois ce qu’elle raconte.

– Vous !… Vous !… » grommela le maire.

L’exiguïté de la pièce le gênait. Il avait l’impression d’y être enfermé avec le problème soumis à sa sagacité et de ne pouvoir lui échapper. Il aurait voulu pouvoir s’en détourner et n’avoir pas à prendre une décision immédiate.

Il s’approcha de la fenêtre, puis revint vers la femme.

« Allons, dites la vérité. Vous avez trop bu, hier soir ? La bête fantastique, c’était quelque tronc d’arbre… ou bien l’ombre d’un rocher sous le clair de lune ? »

Mais la femme s’obstinait, répétant d’une voix grelottante :

« J’ai vu un monstre… un monstre… »

La nouvelle qu’une bête extraordinaire gîtait dans l’étang vert, en plein bois, à quelques mètres de la cabane du braconnier Mareux, s’était répandue comme une traînée de poudre. Quinze jours plus tard, après que de nouveaux témoins eurent constaté la réalité du monstre et donné son signalement, sa renommée avait dépassé le cadre local pour atteindre le chef-lieu. Il vint des journalistes et un professeur d’histoire naturelle qui eut, lui aussi, la faveur d’apercevoir la bête et pensa pouvoir l’identifier : c’était un stégosaure, apparemment conforme au type qui devait exister à l’époque mésozoïque. Versé dans l’étude des reptiles et des mammifères de la préhistoire, le professeur se montra affirmatif et l’affaire fit grand bruit. De tous côtés, on accourait pour voir « la bête de l’étang vert. » Et les Mareux, qui en avaient en quelque sorte la garde et le profit, n’étaient pas peu fiers. Ayant transformé leur cabane en buvette, ils donnaient à boire et à manger et fournissaient aux amateurs d’émotion, avides d’assister aux ébats du monstre, un guide informé, en la personne de leur fils Hilaire, gamin éveillé, dont l’instituteur vantait la prometteuse intelligence.

Disparaissant dans les roseaux de l’étang, avec une témérité qui donnait la chair de poule, Hilaire assumait en somme le rôle de rabatteur. Il excellait à troubler le sommeil du stégosaure et à le contraindre à se montrer.

Rentré au logis, où il rapportait d’appréciables pourboires, il se frottait les mains. Le père lui caressait les cheveux et la mère l’embrassait.

« Ça va !… Ça va ! disait Mareux. Mais faudrait voir à empêcher qu’on l’approche de trop près, notre phénomène. Il suffirait d’un coup de fusil et adieu, le monstre ! Je me suis laissé dire qu’il y avait des gens malfaisants qui rêvaient de le chasser et même de le capturer.

– Manquerait plus que ça ! » soupira la mère, consternée.

Le petit Hilaire ricanait.

« Vous en faites donc pas ! Il a le cuir dur et il n’est pas si bête que ça, notre stégosaure !

– Je vais toujours mettre une barrière de barbelés tout autour de l’étang, décida le père et puis, la nuit, je ferai des rondes.

– Tu te donnes une peine inutile, objecta le petit. Il n’obéit qu’à moi et ne se montre qu’à mon commandement, tu sais bien.

– Autant dire que tu l’aurais apprivoisé ! railla Mareux. Méfions-nous tout de même qu’on ne nous l’enlève, un jour que tu ne serais pas là. Ça ferait de la casse.

– Restez là, commanda le petit Hilaire. Il est caché dans ces roseaux. Mais je connais le truc pour le faire sortir. Vous pourrez le photographier, et même le cinématographier à votre aise.

– Comment t’y prends-tu ? demanda curieusement le touriste qu’il pilotait et qui n’était autre que le professeur d’histoire naturelle, venu du chef-lieu pour étudier le stégosaure.

– Je lui chatouille les pattes, » riposta le malicieux gamin.

Il disparut au milieu des roseaux. Le professeur resta seul. Il entendait battre son cœur. Pourtant, dominant son émoi et animé de cet héroïsme passager que peut inspirer l’amour de la science, il installait un petit appareil de prise de vue. En face de lui, les roseaux bougèrent, un dos hérissé de crêtes rugueuses, puis un corps énorme que terminait une tête minuscule en émergèrent et la bête fantastique, se traînant sur de courtes pattes, s’avança en grognant dans la direction du naturaliste-cinéaste.

« Hilaire !… Hilaire !… À moi, petit ! » cria malgré lui le professeur, d’une pauvre voix étranglée.

Mais Hilaire ne reparut point. Peut-être avait-il été victime de sa témérité et de la férocité du monstre ? Les cheveux hérissés et tremblant de tous ses membres, le professeur, essayant de se remémorer les mœurs probables des stégosaures, se cachait derrière son appareil et sortait de sa poche un revolver.

Coïncidence ? Ou instinct ? Brusquement et maladroitement, car il paraissait manquer de souplesse et ses mouvements étaient empreints de raideur, le stégosaure fit demi-tour et manifesta le désir de s’enfoncer dans les roseaux.

Courageusement, le professeur tira. Ce devait être un geste inutile, la balle ayant les plus grandes chances de s’aplatir sur l’épaisse cuirasse du monstre. Or, il vit voler en éclats l’une des crêtes. Grognant de fureur, sinon d’effroi, le stégosaure plongeait dans l’étang et devenait invisible.

Le naturaliste se précipita, ramassa les éclats de crête et découvrit avec stupeur, sur l’un d’eux, un fragment d’étiquette portant ces mots : « Bazar de… »

Alors, d’une voix que la colère et l’indignation rendirent éclatante, il cria :

« Hilaire !…Viens ici, petit monstre !… »

*

« Eh bien ! oui, confessa le gamin penaud, la bête, c’était une tarasque que j’ai confectionnée et articulée, d’après des dessins de mes livres de classe. Je m’enfermais dedans et je la faisais marcher… Dites, m’sieu ! Pas la peine de raconter ça. Si vous y consentez, je vous promets qu’on ne le reverra plus, le stégosaure… que vous avez reconnu !… »

_____

(H.-J. Magog, in Le Matin, « Les Mille et un matins, » cinquante-deuxième année, n° 18652, lundi 15 avril 1935)

L’AUTOMATE

_____

Quand son mari vint lui annoncer que l’homme mécanique, auquel il travaillait fiévreusement depuis des années, avait enfin atteint le degré de perfection voulu et qu’il éclipserait tous les automates créés jusqu’à ce jour, Mme Charras haussa les épaules.

« Faribole ! répliqua-t-elle. N’aurais-tu pas mieux fait de t’atteler à quelque invention susceptible de nous enrichir ? J’ai été bien sotte de m’encombrer d’un mari assez niais pour fabriquer des pantins. »

La foi animait M. Charras. Il sourit sans se fâcher.

« Je te le présenterai ce soir, annonça-t-il. Tu le verras marcher et agir. Tu l’entendras parler. Il faudra bien que tu reconnaisses mon génie. J’ai créé un homme.

– N’as-tu pas peur qu’il t’assomme, comme cela est arrivé à un de tes confrères ? demanda railleusement Mme Charras.

– Attends d’avoir vu, » répondit M. Charras, qui retourna s’enfermer dans son laboratoire, tandis que sa femme s’apprêtait à rejoindre quelque compagnie plus réjouissante.

*

Ce fut par les journaux du lendemain que la capitale apprit le drame fantastique. Au cours de la soirée, l’ingénieur était apparu sur la porte du salon, dans lequel Mme Charras offrait le thé à quelques amies.

Il exultait.

« Venez ! tout est prêt, annonça-t-il. Venez contempler ma merveille… »

En dépit de la résistance de Mme Charras, qui persistait à douter et suppliait son mari de lui épargner le spectacle humiliant d’un échec, toute la compagnie avait suivi l’ingénieur.

Mais alors que celui-ci, d’un geste théâtral, soulevait la tapisserie qui dissimulait la porte de son laboratoire, un cri de stupeur lui échappa. Cette porte était fermée et résistait à ses efforts.

« Ton automate fait déjà des siennes ! » railla alors Mme Charras.

Les sourcils soudain froncés et en proie à une visible préoccupation, l’ingénieur devait être de cet avis. Courant à la cuisine, il en rapporta une hachette avec laquelle il s’escrima contre la serrure. Disloqué, un des battants céda et, par l’ouverture, les assistants épouvantés entrevirent une bizarre silhouette métallique, massive, rappelant confusément un chevalier bardé de fer, mais dépoétisé, modernisé. Marchant pesamment, par saccades, comme une machine, la masse s’avançait vers eux. Ce fut une panique.

Un cri atroce, qui leur glaça le sang dans les veines, arrêta les fuyards à l’extrémité de la pièce la plus reculée. Ils s’aperçurent alors que l’ingénieur ne les avait pas suivis. Et quand ils eurent recouvré assez de sang-froid pour revenir, prudemment, vers le laboratoire, ce fut pour y découvrir le cadavre de Charras, le crâne atrocement broyé. Sur lui gisait, pareillement inerte, « l’homme mécanique, » dont les poings métalliques étaient ensanglantés. Un tronçon de fil, dont l’autre fragment pendait encore à une prise de courant, fournit une explication plausible de son effondrement. Il devint évident qu’au cours de la lutte qu’il avait dû soutenir contre son créateur, le fil qui lui apportait l’électricité animatrice avait dû se rompre. Redevenu une masse de matière inerte, l’automate s’était abattu sur sa victime.

Ainsi apparut l’horrible vérité, dont nul ne douta : l’homme mécanique avait assassiné son constructeur.

Deux inspecteurs de police étalent venus procéder à une brève enquête. Il était tard. Remettant au lendemain l’étude de ce mystère, dont la solution devait nécessiter la collaboration de personnalités du monde savant, ils enfermèrent sous clé la monstrueuse mécanique, apposèrent les scellés et s’en furent.

Quand ils revinrent le lendemain, les scellés étaient brisés et la machine avait disparu.

« Que penses-tu de ce nouveau coup de théâtre ? demanda l’un des inspecteurs à son camarade, qui se nommait Cormières.

– Je pense que nous allons sous peu assister à une série de crimes fantastiques, répondit celui-ci.

– Tu crois que « l’homme mécanique »…

– Servira encore ? Oui, mon vieux. On ne peut pas l’avoir volé dans un autre dessein. »

Mais contrairement à ce pronostic, il ne devait plus être question de l’automate et les mois qui suivirent furent parfaitement paisibles. Il arriva seulement qu’à l’expiration de son veuvage, Mme Charras, s’étant consolée, épousa le jeune Jacques Fabrègues, dont chacun pensa qu’il faisait un beau mariage.

Et nul ne pensa plus à l’automate fabriqué par l’infortuné Charras – sauf, peut-être, les deux inspecteurs.

*

L’inspecteur Cormières arrivait triomphant.

« Eh bien, je l’ai retrouvé ! cria-t-il. C’est bien ce que nous pensions.

– Et alors ? demanda son collègue, sans s’émouvoir.

– Alors, je pense que tu ferais bien d’aller mettre en garde qui tu sais.

– Tu dois avoir raison, Auguste. »

Et le collègue alla sonner à la porte de Mme Fabrègues, veuve en premières noces de l’imprudent Charras.

« Excusez, monsieur et madame. J’ai une nouvelle assez désagréable à vous communiquer. Mais il vaut mieux que vous le sachiez. On a revu l’automate assassin.

– Qu’est-ce que c’est que cette plaisanterie ? » grogna Jacques Fabrègues, pâlissant légèrement.

L’inspecteur haussa les épaules.

« Je sais bien que ça a l’air d’une blague, reconnut-il, et que, pour des personnes raisonnables, il est difficile de croire à une histoire pareille. Moi, monsieur et madame, je ne crois ni aux fantômes, ni aux hommes artificiels qui se baladent tout seuls et font les gestes des vivants. Mais, jusqu’à preuve du contraire, le fait est là. Où se cachait l’automate ? Ou plutôt, en quel endroit le cachait-on ? Nous n’en savons rien. Ce que nous savons, c’est que, cette nuit, un être bizarre, que ceux qui l’ont aperçu déclarent être l’automate, a brisé les portes d’une certaine maison et s’est élancé dans la rue, brutalisant et renversant ceux qui tentaient de l’arrêter. Cormières est sur sa piste et moi je suis accouru ici, à tout hasard.

– Pourquoi ? bégaya Mme Charras.

– Pour vous protéger, en cas qu’il vienne.

– Vous avez pris une peine bien inutile, ricana Fabrègues. Ne savez-vous pas que l’automate de Charras ne marchait qu’à la condition d’être relié à un courant électrique ?… Alors… »

Il n’acheva pas. Un tumulte éclatait dans l’antichambre et les interlocuteurs, soudain sidérés virent tout à coup apparaître la monstrueuse silhouette de « l’homme mécanique. »

Les poings levés, il se dirigeait vers Fabrègues.

Vert de terreur, celui-ci tomba à genoux.

« Grâce ! gémit-il. Pardon !… J’aime mieux tout avouer… Mais protégez-moi !

– Avouer quoi ? questionna l’inspecteur, s’interposant entre l’automate et le second mari de Mme Charras.

– Mon crime… C’est moi… C’est moi qui ai tué Charras… Depuis longtemps, nous surveillions en cachette son invention et nous avions eu l’idée, madame et moi, de l’utiliser pour nous débarrasser de lui. Je me suis caché dans l’armature métallique. C’était possible, l’automate étant creux et se démontant pièce à pièce… Et j’ai joué son rôle. Puis j’ai profité de la confusion générale pour en sortir et disparaître. Au cours de la nuit, je l’ai emporté pour qu’on ne puisse étudier le mécanisme et soupçonner mon stratagème.

– On l’a soupçonné tout de même, triompha l’inspecteur. Et on a su retrouver « l’homme. » Allons, Cormières, sors de là-dedans et explique à monsieur que tu as eu la même idée que lui… pour l’obliger à avouer ! »

_____

(H.-J. Magog, in Le Matin, « Les Mille et un matins, » quarante-neuvième année, n° 17701, lundi 5 septembre 1932 ; illustration de Virgil Finlay pour Beside Still Waters de Robert Scheckley, 1953)

Au retour d’un voyage en Italie, Louis Leblois, passant par la Savoie, acquit le château d’Abricieux. Je l’accompagnais. Il avait fait arrêter sa puissante voiture pour admirer un instant le très beau spectacle des vieilles tours carrées et des grands toits de tuiles couronnant une hauteur, mêlée de vignes, de boqueteaux et de rochers, qui constituait l’un des bas contreforts du mont du Chat. Midi sonnait. Une auberge nichait là. Nous y déjeunâmes. On nous dit que le château était à vendre. Louis voulut le visiter. Nous trouvâmes une bâtisse aux épaisses murailles dont quatre siècles n’avaient pas compromis la solidité. D’en bas, lorsque nous l’avions vu se détacher sur le fond gigantesque de la montagne, Abricieux nous avait paru petit. Au vrai, les pièces en étaient nombreuses, et certaines très vastes. Toutes, malheureusement, se montraient dépouillées des vieux meubles qu’on avait, paraît-il, vendus récemment, après le décès d’une demoiselle âgée et pauvre, morte sans héritier. Les planchers étaient parfois rustiques, parfois précieusement marquetés. Les plafonds, à poutrelles serrées, avaient une rare élégance. Par les fenêtres aux embrasures profondes, la vue plongeait vers les magnificences de la vallée, ou rencontrait les pentes abruptes du mont. Un jardin en terrasses et en pelouses inclinées entourait le manoir. Il y avait d’admirables vieux arbres, des charmilles centenaires. Tout cela ne laissait pas que d’être infiniment séduisant. Louis Leblois s’en rendit acquéreur pour un prix des plus modiques.

Mon ami n’est pas de ces gens qui jugent indispensable de transformer une maison sous prétexte qu’ils en sont devenus propriétaires. Le charme d’Abricieux résidait surtout en ceci que rien ne semblait y avoir été modifié depuis l’ancien temps. Louis le comprit et résolut simplement de meubler son château en vieilleries régionales qui restitueraient à ce bel intérieur son aspect du XVIIIe siècle.

Abricieux avait longtemps appartenu à la famille éteinte des comtes de Chantaz. Peu de paperasses touchant son passé étaient parvenues jusqu’à nous. Louis me demanda de faire des recherches sur les Chantaz et de lui procurer tous les documents qui, de près ou de loin, pourraient concerner son nouveau domaine. Familier des archives et des bibliothèques, où mon destin m’enchaîne, je ne perdis pas de vue la mission amicale dont j’étais chargé. Mais il advint que, pendant longtemps, je ne découvris à peu près rien.

Et puis, un jour, je m’invitai à déjeuner chez Louis Leblois, en son hôtel d’Auteuil, et, au dessert, je lui dis que j’avais trouvé une indication fort curieuse.

Il se mit à rire et me confia qu’il s’attendait à quelque chose comme cela depuis le commencement du repas.

« Te rappelles-tu qu’il y ait, lui dis-je, dans une chambre du château d’Abricieux, – dans l’une des plus belles chambres, – un mur de briques ? »

Louis réfléchit un instant, avec ce sourire si particulier des gens qu’on intrigue et qui s’en délectent.

« J’ai suivi assidûment les travaux de remise en état, me répondit-il. Je puis t’affirmer qu’il y a un mur de briques, non pas dans une chambre d’Abricieux, mais au fond du cabinet qui attient à la chambre de la tour du sud-est, c’est-à-dire la meilleure, la plus agréable, celle qui, selon toute probabilité, fut toujours la chambre des maîtres.

– À merveille. Eh bien mon cher, il y a un mort derrière ton mur de briques !

– Pas possible ! s’exclama Louis, sans manifester beaucoup d’effroi. Raconte vite !

– Il y a, continuai-je, le cadavre, ou plutôt le squelette d’un certain joli cœur, marquis d’Ambléon, qu’un comte de Chantaz surprit, une nuit, dans la chambre de la comtesse, son épouse.

– Et il l’a emmuré de ses propres mains ?

– Après l’avoir congrûment ligoté, n’en doutons pas.

– Voilà du classique. J’aurais préféré un drame plus original.

– Tu es difficile !

– Et comment as-tu appris cela ?

– Sans le chercher, bien entendu ! Aux « Manuscrits » de la Bibliothèque nationale, un cahier m’est tombé sous la main. Je ne sais quel amateur d’anecdotes y a couché par écrit bon nombre d’historiettes. Celle qui t’intéresse est rédigée comme tu vas le voir. J’en ai pris copie. Écoute-moi :

Je me souviens que ma grand-mère contait l’histoire d’une dame savoyarde, nommée Mme la comtesse de Chantaz, qui était morte folle dans son château montagnard, parce que son mari, non seulement avait enclos tout vif son amant derrière un mur de briques, mais qu’il obligeait cette dame à continuer d’occuper la chambre où il l’avait prise en faute et punie par le spectacle de sa vengeance. La pauvre femme y mourait de peur. Elle supporta néanmoins ce supplice, pendant quelques mois, sans trop de dommage pour son entendement. Mais, une nuit qu’elle entendit du bruit derrière les briques, elle perdit la raison, ayant cru que le mort s’était mis à bouger – ce qui, d’ailleurs, était certainement vrai, car un mort, en passe de devenir squelette, ne saurait y atteindre sans que ses os ne tombent ; d’où, fatalement, quelque bruit.

M. le comte de Chantaz mourut bien plus tard, confessant in extremis avoir fait disparaître le larron de son honneur. Chacun, dans ce temps-là, savait bien qu’il s’agissait du marquis d’Ambléon, beau cavalier de qui la famille voulait faire accroire qu’il voyageait aux Amériques et ne s’y trouvait point mal, puisqu’il n’en revenait pas. Ouais, ouais, à d’autres !

C’est un voyage aussi que M. de Chantaz avait simulé pour revenir à l’improviste et confondre les coupables en plein minuit. Tout cela se sut, à l’époque, mais, comme le comte était dans son droit de mari, et surtout qu’on craignait sa violence et sa force, l’affaire n’eut jamais de suite.

M. d’Ambléon et Mme de Chantaz passaient pour avoir usé d’un complice, astucieux, tortu, bossu, qui était au service de M. le comte et qui, la nuit des briques, eut le flair de déguerpir avant l’aube sans demander son reste – en quoi il agit avec bon sens.

Ce qui me frappait, quand j’étais enfant et que ma bonne grand-mère contait cette horreur, c’était, certes, l’emmurement, mais c’était, davantage encore, la vision de cette pauvre belle comtesse, dressée tout en sueur sur sa couche et tendant l’oreille du côté de la muraille de briques. J’en avais moi-même le frisson, et ceci est sans doute cause que je me rappelle l’histoire avec quelques précision.

« Eh bien ! dit Louis Leblois, quand ma lecture fut terminée… Nous n’avons qu’une chose à faire. Partir pour Abricieux, qui est probablement le château en question. Abattre le mur de briques. Et donner enfin aux lamentables restes du marquis d’Ambléon la sépulture chrétienne à laquelle ils ont droit. »

Nous partîmes donc, curieux de vérifier si l’homme aux anecdotes avait dit vrai.

D’autres avaient dit plus vrai que lui ; c’étaient les parents de M. d’Ambléon, lorsqu’ils prétendaient que leur marquis continuait de vivre sa vie aux Amériques. Il y avait bien, en effet, des ossements derrière le mur. Mais point n’était utile d’être ostéologue pour voir que c’était là le triste squelette de l’« astucieux, tortu, bossu. »

_____

(Maurice Renard, in Le Matin, « Les Mille et un matins, » cinquante-troisième année, n° 19063, samedi 30 mai 1936 ; Harry Clarke, illustration pour « The Cask of Amontillado » d’Edgar Allan Poe, 1919)

Blagny s’éveilla.

« Encore ce rêve, dit-il, toujours cette maison !… »

Depuis qu’il avait l’âge de rêver et de se souvenir, Blagny était hanté, certaines nuits, par une vision dont l’étrangeté résidait surtout dans la répétition et dans la persistance : il entrait dans une vaste demeure sévère, il y gravissait un escalier, parcourait des corridors, de longs corridors percés de portes toutes semblables. Dans ces aîtres régnait une lumière diffuse, comme poussiéreuse. Blagny marchait dans les galeries. Peu à peu, une angoisse le saisissait, l’oppressait. Que venait-il faire dans cette maison ? Qui venait-il y visiter ?… Il ne le savait. Il avait seulement conscience d’un danger qui le guettait – derrière l’une de ces portes, peut-être. Et la notion du péril s’ancrait dans l’âme de Blagny, s’accentuait, devenait si aiguë que, pressentant l’approche de quelque épouvante, il frémissait, cherchait à fuir, à crier, et s’éveillait, hagard, en murmurant :

« Encore ce rêve !… »

Il avait fait part de sa singulière obsession à des personnes amies. Nulle n’avait pu lui fournir d’explication sur ce phénomène. Cependant, une bonne vieille dame avait dit à Blagny :

« Il y a probablement dans votre songe une prémonition, un avertissement. Si vous voyez un jour cette maison, je vous conseille de vous en méfier, ainsi que de ceux qui l’habitent… »

Or, peu de temps après ce propos, Blagny vit la maison.

Ses affaires l’avaient conduit dans une ville froide et triste où, lorsqu’il arriva, le soir épaississait des brumes fuligineuses. Blagny, non loin de la gare, entra dans un hôtel.

Tout de suite, il éprouva une sensation bizarre : c’était là. En vérité, il reconnaissait le vestibule austère, le départ de l’escalier ; il reconnaissait la clarté tamisée, parcimonieuse. Et, lorsqu’on l’accompagna jusqu’à sa chambre, il reconnut les longs couloirs aux grises murailles, les portes toutes pareilles…

Éveillé, Blagny retrouva l’anxiété de son sommeil. Mais alors, faisant appel à sa raison, il la voulut combattre. Il n’était pas un enfant, que diable !… Allait-il s’apeurer d’une coïncidence, se montrer pusillanime au point de changer de gîte, quand il était si fatigué par son voyage ?… Stupide, une telle éventualité !… Il lui fallait se montrer beau joueur, au contraire, affronter bravement le mystère, même et surtout s’il comportait quelque élément inquiétant. Jusqu’à cet instant, Blagny n’en décelait aucun. Il s’égaya : verrait-il apparaître, menaçant, un individu à l’aspect patibulaire ?…

… Une femme délicieuse, dans le salon de l’hôtel, prenait le thé, toute seule, non loin de la table où Blagny s’était installé pour faire sa correspondance. Et Blagny, entre chaque ligne qu’il écrivait, ne pouvait s’empêcher de relever les yeux pour contempler le radieux visage de l’inconnue.

Jamais il ne lui avait été donné d’admirer pareille pureté de traits, pareille expression tout ensemble candide et voluptueuse. Jamais le magnétisme qui dirige un être vers un autre n’avait suscité d’impulsion plus irrésistible que celle qui attirait Blagny vers la jeune femme.

« Coup de foudre… » Ah ! combien de fois avait-il ri de ces mots désuets !… Combien de fois avait-il raillé ceux qui se consumaient aux flammes d’un subit éblouissement !…

En cette heure, il en était lui-même victime ; et, dans le vertige de ses pensées, resplendissaient les regards de l’incomparable créature.

Elle avait deviné l’attention de Blagny, et s’y prêtait, semblait-il, non sans complaisance. Blagny, éperdu, cherchait un moyen de se présenter. L’émotion, au paroxysme, lui poignait le cœur…

… Ce fut alors qu’il reconnut, qu’il s’imagina reconnaître le goût de l’angoisse qui l’étreignait : mon Dieu ! c’était cette même terreur qui le torturait dans les affres de son rêve !… Celle-là même qui lui faisait pressentir un abominable danger !…

Mon Dieu !… Mon Dieu !… Cette femme !…

Tous les instincts de Blagny s’affolaient, refoulaient son entendement, et, comme des bêtes fouaillées par la panique, hurlaient, poussaient l’homme à fuir !…

Il tenta de résister, songeant désespérément : « Le bonheur… Si c’était pourtant le bonheur !… » Mais, derrière les douces prunelles de l’inconnue, ne flambait-il pas d’équivoques lueurs d’énigme ?… Ce corps splendide ne recelait-il pas un piège effrayant contre lequel, depuis des années, une force subconsciente mettait Blagny en garde ?…

Halluciné, il se leva. Quelque chose de plus impérieux que sa volonté l’obligea à demander son bagage, à regagner sur-le-champ la gare, à partir, loin, très loin de la maison – et de la femme.

Jamais plus le rêve insolite n’a visité Blagny.

_____

(Maurice Renard, in Le Matin, « Les Mille et un matins, » cinquante-sixième année, n° 20355, samedi 16 décembre 1939 ; gravure de Sargent, d’après un dessin de Hubert Clerget, représentant la dernière maison habitée par Racine à Paris, rue des Marais, 1887)

À Maurice Renard.

Quand le jeune prince Zorab monta sur le trône d’Alvousie, il reçut en grande pompe les généraux de son royaume et leur tint ce langage :

« Messieurs, vous êtes les premiers d’entre mes sujets. Ce qui fait la solidarité d’un État, c’est la force de son armée. Veillez à la rendre plus puissante, plus glorieuse et plus redoutable. Vous aurez bien mérité de votre souverain. »

Les généraux se retirèrent, le cœur gonflé d’un orgueil martial. Ils voyaient en rêve, les guerres prochaines, les frontières élargies, l’Alvousie accrue de territoires, de richesses et de soldats. Chacun d’eux supputait déjà les récompenses et les honneurs dont il serait comblé, tant il est vrai que, chez l’homme, la vanité n’est que trop souvent l’aiguillon du devoir.

Le roi manda ensuite les savants. Il en vint de très vieux, bossus et chenus, à dos de mule ou à dos de chameau, des plus lointaines cités du royaume. Le jeune monarque les accueillit avec plus de hauteur et leur dit :

« Messieurs, votre sapience vous range à la suite des généraux. Votre savoir nous est précieux puisque la guerre ne saurait, aujourd’hui, se passer de l’état de la science. Travaillez à perfectionner nos armes : telle est ma volonté. »

Les vieillards se retirèrent un peu désappointés, car le roi ne leur avait pas dévolu la première place. Ils se jurèrent de prendre le pas sur les généraux en travaillant à rendre épouvantables autant qu’impersonnels les moyens de combat. Le plus vieux et le plus voûté des savants, qui était secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, s’écria, sarcastique :

« Nous sommes les cerveaux. Les généraux ne sont que les bras ! À qui donc revient la primauté ? »

Enfin, le jeune monarque convoqua les philosophes. On en comptait une douzaine tout au plus, car la sagesse ne florissait guère au royaume d’Alvousie. Ils étaient morveux, baveux, nerveux et verveux ; quelques-uns, même, d’esprit creux. Ils se chamaillaient si bruyamment en gravissant les degrés du palais que les gardes crurent à une bande de factieux et pointèrent leurs baïonnettes vers leurs poitrines.

« Messieurs, fit le roi Zorab, je ne puis vous assigner proprement aucun rang dans la hiérarchie sociale. Vous êtes des rêveurs plutôt que des gens sérieux. Ne voyez point un reproche trop sévère dans ces paroles : il faut rire après les affaires graves et je vous tiens pour de prodigieux amuseurs. Vous savez dire les choses les plus austères avec les paraboles les plus exquises. Je veux sur-le-champ éprouver votre esprit. Que votre doyen s’avance. »

On vit alors le vénérable Bouranab se détacher du groupe de ses confrères et marcher d’un pas ferme vers les marches du trône.

« Vieillard, reprit le jeune monarque, conte-nous l’histoire merveilleuse des hommes. »

Bouranab se redressa, autant que lui permettait son grand âge, rajusta sa tunique marmiteuse et commença :

« Sire, les hommes étaient nus et barbares. Ils se nourrissaient des racines de la terre et de la chair des animaux contre lesquels ils luttaient au sein des forêts immenses. Ils étaient la proie des bêtes féroces et leur sort était misérable lorsque Jéhovah leur fit don d’une plante précieuse dont ils tirèrent un suc merveilleux, capable à la fois de leur apporter la clé des énigmes et d’améliorer leur sort matériel.

Les hommes, donc louèrent hautement Jéhovah et cultivèrent la Plante. Ils en exprimèrent le Suc qui, versé sur le sol, défricha les landes et fit pousser les moissons. Répandu sur les rochers, il les délita, en rassembla les blocs et fit les cabanes et, plus tard, les maisons, les pont jetés sur les fleuves et jusqu’aux palais des rois. Il fit sortir des entrailles de la terre les minerais et créa les métaux qui servirent à façonner le soc des charrues et le fer des haches que les hommes levèrent contre les bêtes de proie.

Le suc, baignant les roseaux, fit la syrinx par quoi l’homme apprit le chant et le rêve. Du papyrus des bords du Nil, il fit le sublime réceptacle de la pensée. Il transforma en étoffes la laine des brebis, en cuir la peau des rennes et des aurochs. Il fit jaillir du bois la flamme que rêvèrent tous ceux qui lèvent la tête vers le ciel, parce qu’elle réchauffe et répand, dans les ténèbres, les rayons de Jéhovah.

Les hommes avaient découvert, au temps lointain qu’ils habitaient les cavernes, une Bête malfaisante qui, de ses crocs et de ses griffes, faisait œuvre de mort. Ils éprouvèrent qu’en l’abreuvant du précieux Suc, elle gagnait en force et en férocité. Les hommes aiguisèrent ses instincts au dépens de leurs semblables : des millions d’hommes furent, au cours des âges, engloutis par la Bête.

Les hommes, cependant, avaient cultivé la Plante au point qu’elle couvrait la terre entière de floraisons épanouies. Si abondant était le Suc qu’il produisait des merveilles : le monde se parait d’industries prestigieuses et le sort des humains était si beau et si enviable que les dieux de l’Olympe eussent semblé, par comparaison, de piteuses créatures.

Mais, hélas, les hommes avaient continué à nourrir la Bête monstrueuse. Chaque peuple s’appliquait à la conquérir. Tous l’abreuvèrent de Suc en telle profusion qu’elle devint épouvantable et décima des peuples entiers.

Rien, Sire, n’arrête un torrent déchaîné. Voulant gagner la Bête, tous les hommes la servirent au point que tout le Suc de l’univers fut employé à gaver le monstre. Est-il besoin, Sire, que je dépose aux pieds de Votre Majesté le dénouement de cette histoire ? »

Le vénérable Bouranab s’arrêta et, dans ses yeux bridés par l’âge, passa un éclair de ruse. Derrière lui, – il l’avait prévu, – ses collègues piaillaient à l’envi.

« La Bête est devenue formidable et a dévoré tous les hommes ! cria l’un d’eux.

– Non, rétorqua un autre ; la Bête s’est gorgée jusqu’à crever. Et les hommes sont morts d’inanition autour d’elle, après lui avoir jeté en pâture leurs dernières gouttes de Suc ! »

Le roi, à ce moment, partit d’un grand éclat de rire.

« Rhéteurs admirables ! dit-il, il importe fort peu que je choisisse entre ces dénouements. Le résultat n’est-il point le même ? Tous les hommes sont morts par la Bête !… À présent, vieillard, éclaire ton apologie et explique-nous ce que sont cette Plante, ce Suc et cette Bête mangeuse d’hommes. »

Les vieilles joues de Bouranab, ridées et jaunes comme les parchemins des zélés bénédictins du moyen âge, s’empourprèrent de joie et il répondit, prosterné :

« Sire, votre sagesse est grande. Les deux dénouement aboutissent au même désastre. La Plante, c’est l’intelligence ; son Suc n’est autre que la Science. Et dans la Bête, vous aurez reconnu la guerre, qui engloutira un jour toute l’humanité, à moins que les hommes ne préfèrent mourir de misère en concentrant vers elle toutes leurs énergies… »

Les paupières du jeune roi se mouillèrent et il s’écria :

« Vieillard, tu es le premier de mon royaume ! Fais revenir les savants, éclaire-les de tes lumières, défends-leur d’asservir leur science à la guerre ! J’ordonne qu’on t’obéisse ! »

À ce point comblé, Bouranab fit pousser l’olivier sur la terre d’Alvousie. Et comme cette plante est douce et charmante, elle envahit, dit-on, le pays d’alentour et gagna tout l’univers. Ainsi fleurit la paix entre les hommes…

Mais ce récit est fait, hélas, pour les âges futurs…

_____

(Henri-Jacques Proumen, « Contes et nouvelles, » in Le Populaire, quotidien du parti socialiste (S. F. I. O.), treizième année, n° 2863, mardi 9 décembre 1930 ; repris dans le n° 3325, mercredi 16 mars 1932 ; illustrations de Marcus Behmer [sous le pseudonyme de Maurice Besnaux], pour la revue de Franz Blei, Der Amethyst, n° 6-7, mai-juin 1906)

Une sourde puissance, je ne sais quel instinct profond et irrésistible, me poussait à revenir au berceau de mon enfance. J’étais affreusement las, désabusé. La vie – toute une vie– m’avait trompé. Mon passé n’était tissu que de défaites, et la vieillesse, pourtant, m’avait déjà saisi de ses doigts secs.

De tous mes biens, il ne me restait que la vieille maison campagnarde où mes jeunes années avaient gambadé dans l’ensoleillement des étés lointains… Je voulus la revoir après vingt ans. Ce fut tout à coup un désir impérieux, dont les raisons se mêlaient en moi confusément. Il me semblait que j’allais retrouver là-bas toutes sortes de douceurs mélancoliques, quelque chose des morts qui m’avaient tant chéri, un peu de tendresse familiale, ne fût-ce qu’en poussière, et, demeurée là, éparse, fantomale, ma jeunesse bien-aimée qui m’offrirait, pour y pleurer, son épaule d’ombre… Qu’était-ce, véritablement, que ce pèlerinage ? Qu’allais-je chercher dans la vieille maison fermée depuis vingt ans ? Un réconfort ? Une caresse ? Un appel à l’énergie ? Un voluptueux surcroît de douleur ? Une invitation à la retraite ?

Je pris le train. Je voyageais vers le passé. Une voiture villageoise m’attendait à la station où je descendis. Enfin, le vieillard qui, depuis vingt ans, gardait le domaine, ouvrit pour moi le portail vermoulu et la maison décrépite.

Le matin rayonnait. Par les fenêtres si longtemps closes, le grand soleil dardait sa lumière véhémente ; et les bonnes vieilles choses, éblouies, m’en paraissaient gênées, au point que je leur prêtai des yeux clignotants.

La maison, que les paysans appelaient « le château, » était vaste. Je passai d’abord de chambre en chambre avec une hâte singulière, impatient d’avoir parcouru le logis et de m’être assuré que rien ici n’avait changé, d’un bout à l’autre et du haut en bas. Avais-je donc grandi depuis vingt ans ? Ou bien la demeure avait-elle fini par se ratatiner comme une centenaire qu’elle était ?… Ce fut ma première impression, aussitôt noyée dans l’afflux tumultueux des souvenirs. Surgi du décor et de ses arômes, un monde d’apparition émouvantes se levait dans mes pas. L’escorte de mon enfance m’entourait d’une foule irréelle et flottante. Une émotion exquise et pourtant funèbre me tenait à la gorge. Et maintenant il me tardait de reprendre ma visite en détail et d’interroger chaque objet sur ce qu’il savait de moi-même.

*

Le soir me trouva dans le salon. C’était l’heure où jadis les domestiques allumaient ces lampes dont les globes ne s’éclairaient aujourd’hui que d’un reflet du couchant. Je boutai la flamme à toutes les bougies des candélabres, je me laissai tomber dans un fauteuil qui gémit ; c’est alors que mes yeux, fatigués par toutes les visions d’une triste existence, fixèrent l’une des cordelières rouges qui pendaient de chaque côté de la glace, au-dessus de la cheminée. L’une d’elles ne servait à rien, on ne l’avait posée là que pour la symétrie ; l’autre était un cordon de sonnette.

Je me levai, ému de tout ce que mon geste allait réveiller ; je tirai la torsade soyeuse qu’un gland terminait par de longs effilés. Des grincements coururent le long des corniches, et très loin, tout là-bas, dans l’office, une clochette tinta mélancoliquement.

Ma solitude revêtit une sorte de deuil. Ah ! sonnette ! Sonnette agitée au fond du temps !… Je me rappelais…

Ces sonnettes surannées gardaient à mes yeux un prestige bizarre. Elles évoquaient une étrange frayeur enfantine. Autrefois, sur mes instances, c’était à moi que ma grand-mère laissait le soin de sonner les gens. Monté sur un tabouret, j’étais fier de saisir, de mes deux petites mains, le gland qui crissait, et de provoquer dans le lointain des aîtres cette musique tintinnabulante qui faisait accourir, dans telle ou telle chambre, Barbe ou Clémentine, Dominique ou Constant…

À cette époque dorée, ma grand-mère entretenait un train de six domestiques. Chacun d’eux venait aux ordres selon le nombre des coups de sonnette. Il m’arrivait donc d’avoir à sonner six coups de suite (c’était, il m’en souvient, pour la cuisinière).

Mais, un jour, il m’échappa :

« Et si je sonnais sept coups ?

– Si tu sonnais sept coups, me dit ma grand-mère qui ne badinait pas avec l’éducation, c’est le diable qui viendrait, pour t’emporter !… »

Le diable ? J’en restai tout interdit. Et jamais, malgré de fréquentes envies, malgré de terribles tentations, jamais je n’avais eu l’audace de sonner les sept coups redoutables, persuadé qu’au septième Satan serait sorti de la cheminée pour m’entraîner aux Enfers.

Or, ce soir-là, ce soir de détresse et de désespérance, l’idée baroque me vint de jouer avec mon ancienne terreur, d’enfreindre la puérile défense de feu ma grand-mère. Un sourire, dont je sentis la tristesse, effleura mes lèvres ; et je tirai sept fois la sonnette d’antan.

Je savais bien, je savais trop que personne ne viendrait, surtout vêtu d’écarlate, « l’épée au côté et la plume au chapeau. » Personne ne vint, en effet – du moins de telle sorte que je pusse m’en apercevoir.

« Oh ! ma douce, ma mystérieuse et naïve enfance ! pensai-je seulement. Qu’ai-je fait de toi ? »

Plongé dans une amère rêverie, je regardais douloureusement le câble de soie dont ma main serrait encore l’extrémité… Ce câble constituait, somme toute, une excellente corde, solide et suffisamment longue… On l’eût passée fort aisément dans cet anneau qui marquait le milieu du plafond, au centre d’une rosace…

« Mourir ! Oui, oui, me dis-je, voilà pourquoi je suis venu ! »

D’une secousse, je rompis l’attache supérieure de la cordelière. La clochette éloignée eut un sursaut retentissant et la corde rouge tomba dans mes mains.

Je fis un nœud coulant.

Mais une voix intérieure – une voix de vieille dame péremptoire – me dit tout à coup avec une netteté extraordinaire et une ironie sans pareille :

« Eh bien, tu vois : le diable est venu, mon garçon ! »

Vraiment, je me sentis glacé de la tête aux pieds. Le crime que j’allais commettre sur moi-même m’épouvanta… Je rejetai le cordon de sonnette avec son nœud coulant, et je crois bien avoir murmuré quelque chose comme : « Vade retro, Satana ! » tellement j’étais las et faible, en ce soir lugubre où j’ai chancelé.

_____

(Maurice Renard in L’Intransigeant, « Les Contes de l’Intransigeant, » quarante-sixième année, n° 16449, mardi 18 août 1925 ; repris en volume dans Le Carnaval du mystère, Paris : Georges Crès et Cie, 1929)

Je lisais, sur la dune, un matin. Ou plutôt, le livre ayant glissé dans l’herbe dure, je goûtais le charme vigoureux du paysage marin, balayé par une forte brise. Couché sous un chêne-vert, à l’abri d’un tertre bleuté de chardons, j’entrevoyais un bout de l’immense plage déserte et un coin de mer houleuse. Le vent charriait un sable invisible et faisait derrière moi, dans la forêt de pins, un grondement qui se confondait avec celui des flots.

« Salut ! » fit la voix guillerette de Stéphane.

Ses espadrilles se posaient sans bruit sur le sol sablonneux.

« Tu viens du bourg, Stéphane ? Quoi de neuf ?

– Eh ! eh ! Quelque chose, aujourd’hui ! Un forçat s’est évadé du dépôt.

– Non ?

– Parole. Ce matin. Tout à l’heure. L’île est en émoi, l’alarme donnée dans les ports. L’homme ne s’est pas encore embarqué, on en est sûr. Il n’a pas, non plus, traversé le pertuis à la nage. Et sais-tu qui c’est ? Devine !

– Néris, parbleu ! Du moment que tu prends ce ton !

– Tout juste ! Néris. Ah ! on n’en a pas fini avec ton lascar !… Eh bien, ça te trouble ?

– Oui, ça me trouble. Après tout, je suis toujours son avocat. Rien ne m’est indifférent de ce qui touche mes clients… Et puis, Néris…. Je ne saurais te dire… Je ne peux pas m’expliquer… Enfin…

– Enfin, il t’est très sympathique !

– Non, ce n’est pas cela. Mais il m’intéresse passionnément. Il m’intéresse depuis la première fois que je l’ai vu, à la prison de Bayonne. On m’avait désigné d’office pour le défendre. La cause ne me souriait guère…

– Je te crois ! Une baigneuse sauvagement assassinée, en pleine eau !

– Oui. Vilaine affaire, c’est vrai, dis-je rêveusement. On entendit un grand cri et on aperçut Mlle Barjot – la ravissante Mlle Barjot dont les costumes de bain faisaient sensation – qui se débattait assez loin de la rive, dans les bras d’un homme. Nul doute : elle appelait au secours. Une dizaine de baigneurs nagèrent vers elle. Il y eut, dans l’eau, une lutte homérique, à la suite de laquelle on ramena le cadavre de la jeune fille étranglée et le corps inerte d’un grand garçon à moitié mort, assommé par ses agresseurs. Il était nu ; son maillot avait dû céder au cours de la bataille. Il ne rouvrit les yeux qu’au poste de police. C’était un paysan bourru et idiot, incapable de s’expliquer. On n’a jamais su comment il avait pu se glisser parmi les baigneurs élégants. Personne ne le connaissait. Son identité n’a jamais pu être établie. J’ai fini par l’appeler Néris, en interprétant une exclamation gutturale qu’il répétait volontiers…

– Bah ! Son imbécillité lui a servi !

– Assurément. Tout autre eût été condamné à mort. On ne guillotine pas un simple d’esprit.

– Mais toi, voyons, franchement, tu n’en as rien tiré pendant tes entrevues avec lui ?

– Jamais. Rien. Il se tassait dans un coin de sa cellule, l’air farouche… Il est beau, merveilleusement fort. Ses yeux sont d’un vert bizarre. Son teint, avant l’incarcération, était celui des pêcheurs de la côte. Ah ! oui, il m’a intéressé tout de suite. Et j’ai souvent pensé à ce bestial Apollon depuis que je suis ici, sachant qu’il attendait, au dépôt des forçats, son embarquement pour la Guyane… J’avais plaidé de tout mon cœur, aux Assises, persuadé qu’il n’était pas responsable de ses actes, certain que nous avions affaire à un être… comment dirai-je ?… innocemment monstrueux…

– Allons donc !

– Oui. Ah ! je sens : tu ne peux pas me comprendre ! Nul ne peut me comprendre. Mais moi qui ai passé des heures en sa compagnie…

– Eh bien ?

– Eh bien, je le considère comme hors-la-loi… Mais tu continues à ne pas me comprendre. Ah ! comment formuler ce qu’on ne fait que ressentir confusément ?… Tiens, ce goéland qui passe dans le ciel, il est hors la loi des hommes, n’est-ce pas ? Eh bien, Néris est dans le même cas…

– Écoute ! » fit Stéphane tout à coup.

Je prêtai l’oreille. Un bruit tumultueux se rapprochait sous bois.

« Regarde ! » chuchota Stéphane, le doigt tendu.

Je vis alors, traversant la dune et courant vers la mer, un homme qui arrachait ses vêtements de forçat et les abandonnait derrière lui : Néris, rapide, souple, athlétique…

Un officier à cheval galopait à ses trousses. Deux gendarmes parurent, leurs bicyclettes à la main, à cause du sable. Puis quelques gardiens du dépôt. Une dizaine en tout.

L’officier criait au fugitif :

« Arrête ! Arrête ! »

On entendit un coup, de revolver, qui ne fut suivi d’aucun effet.

« Ne tirez pas ! clama l’officier. C’est inutile. Vous voyez bien qu’il est pris. Formons une ligne au bord de la mer. Il faudra bien qu’il sorte de là ! »

En effet, de ce côté de l’île, c’était l’Océan formidable, – l’Océan jusqu’à l’Amérique…

Cependant, Néris, nu comme un dieu, s’avançait dans la mer, à longues foulées.

« Le voilà perdu, dit Stéphane. C’est une idée de bête traquée, le bat- l’eau du cerf, hallali courant ! »

Mais quand Néris eut de l’eau à mi-corps, il plongea sous la crête écumeuse d’une lame, et…

Et nous ne devions pas le revoir.

Si loin que nos regards se portassent sur la solitude mouvante, aucune tête humaine ne reparut. Le forçat ne prit pied sur aucun point de l’île ni du littoral, où la surveillance la plus vigilante fut établie ; et les marées suivantes ne roulèrent sur les plages aucune dépouille mortelle.

Néris a-t-il coulé bas de telle sorte qu’un courant se saisit de son corps ? Cela est fort improbable. Mais on peut se livrer, sur sa disparition, aux hypothèses les plus variées.

La mienne… J’ose à peine l’exprimer.

Car depuis le début de cette affaire criminelle et insolite, ne m’étais-je pas laissé suggestionner par certaines apparences et ambiguïtés ? N’avais-je pas revêtu d’un éclat merveilleux et d’un reflet d’écailles la personnalité de cet étrange Néris ? N’avais-je enfin suivi qu’un rêve de ma subconscience en lui prêtant ce nom presque néréidien, ce nom qui, lu à l’envers, retourné comme par un miroir mystérieux, donne le mot « Siren, » trouble et suggestif comme un songe ébauché ?

_____

(Maurice Renard in L’Intransigeant, « Les Contes de l’Intransigeant, » quarante-sixième année, n° 16470, mardi 8 septembre 1925)

_____

Ami d’André Breton et du groupe surréaliste qu’il rejoint dès 1934, Henri Parisot, traducteur consacré de Lewis Carroll, de Coleridge, de John Keats, a créé il y a de cela près de trente ans, à travers « L’Âge d’or, » plus qu’une collection : une « Arche de l’imaginaire » selon une formule de Breton, une bibliothèque idéale consacrée à la littérature et la poésie fantastiques.

La première collection « L’Âge d’or » voit le jour en 1945, aux éditions de la revue Fontaine ; paraissant sous une couverture de Mario Prassinos, c’est là que sont publiés entre autres : Thalassa dans le désert, de Francis Picabia ; Le Campanile, d’Herman Melville, dans une traduction de Pierre Leyris ; Au pays des Tarahumaras, d’Antonin Artaud ; Premières Alluvions, de René Char ; Liberté d’action, d’Henri Michaux.

Vers 1948, « L’Âge d’or » se poursuit aux éditions Robert Marin, avec, entre autres, La Lampe dans l’horloge, d’André Breton et Lettres aux enfants, de Carroll.

En 1950, « L’Âge d’or » regroupe une série d’ouvrages qui paraissent sous une couverture de Max Ernst, aux éditions Premières cette fois : Psyché, d’Alberto Savinio, Tranches de savoir, d’Henri Michaux, La Chasse au Snark, de Lewis Carroll, pour ne citer qu’eux.

Vers 1960, Henri Parisot propose à Flammarion de reprendre sa collection.

Après Hebdomeros, de Giorgio de Chirico, les Contes fantastiques complets d’E. T. A. Hoffmann, Villiers de L’Isle-Adam, les ouvrages paraissent sous une couverture originale de Max Ernst et parmi ceux-ci : Vie des fantômes, d’Alberto Savinio ; les Aventures d’Alice au pays des Merveilles, de Carroll ; Les Poèmes d’Edgar Allan Poe ; La Fille de Rapaccini, de Nathaniel Hawthorne.

De la féérie à l’humour noir, pour Henri Parisot il s’agit avant tout de publier pour le plaisir, pour se faire plaisir et faire plaisir : le rêve d’un seul homme.

Henri Parisot, il y a entre vous et la collection « L’Âge d’or » une longue histoire. Pourquoi ce titre ? Est-ce une allusion à un âge mythique, disparu ?

Je crois que ce titre a un peu le sens que vous lui prêtez. Il s’agit en tout cas de publier des ouvrages qui selon mon goût représentent une certaine qualité.

Dans la collection « L’Âge d’or, » j’entends dans sa forme actuelle chez Flammarion, à part quelques titres comme Vie des fantômes, de Savinio, Le Cornet acoustique, de Léonora Carrington et Hebdomeros, de Chirico, l’essentiel de la production fait appel à des ouvrages du XIXe siècle.

Il faudrait peut-être d’abord un peu éclaircir les choses. Le propos de ma collection est avant tout de réunir certains textes, un certain nombre d’œuvres inconnues ou insuffisamment connues dont les auteurs se sont efforcés non pas de refléter les seules apparences mais d’aller au-delà de celles-ci. Le fantastique est selon moi l’une des manifestations de cette réalité intérieure dont la quête seule à mon sens justifie que l’on prenne la peine de lire. Mais le merveilleux, l’humour, ont eux aussi leur place dans une collection comme celle-ci qui entend explorer les domaines les plus divers de la poésie et de l’imagination. À vrai dire, les auteurs qui m’intéressent le plus sont les précurseurs du surréalisme, ceux dont Breton avait parlé dans sa fameuse liste : Lisez, ne lisez pas. Breton conseillait de lire Swift plutôt que Molière, Huysmans plutôt que Daudet. J’ai repris l’idée de Breton et j’ai voulu réunir dans cette collection des œuvres à la fois surréalistes et fantastiques, ou présurréalistes. Dans le terme surréaliste, j’inclus le fantastique, l’humour, l’humour noir, le « nonsense, » le merveilleux, tout ce qui m’est personnellement agréable.

La seule littérature qui me parle vraiment est la littérature fantastique. Carroll est un conteur fantastique. Breton adorait Carroll. Je me suis intéressé au surréalisme à partir de 1934. Cette collection reflète une grande partie de mes goûts, de mes croyances. Les précurseurs du surréalisme : Lewis Carroll, Coleridge, Edgar Poe méritent plus sûrement le nom de surréalistes que certains surréalistes eux-mêmes.

Au moment de la création de la collection chez Flammarion, vers 1960, quelle a été la réaction du public ?

Assez tiède, il faut l’avouer. Vous savez, le public que je touche, et je le regrette, est un petit public, je ne dirais pas non plus un public d’initiés, mais un public d’amateurs.

J’ai longtemps, naïvement sans doute essayé de faire connaître ce que j’aimais, de faire partager mes goûts. Je crois qu’il faut que je m’arme de patience.

Pensez-vous que votre collection, qui touche, comme vous l’avez dit vous-même, un petit public, soit une collection « difficile » ?

Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une collection difficile. Ce n’est pas là vraiment que se situe le problème. Ma collection fait appel en grande partie à des ouvrages traduits. Je crois que c’est la conception même de la traduction qui est à revoir en France. Lorsque l’on touche au domaine de la traduction, on se trouve face à deux grands problèmes : d’une part, le fait que certaines grandes œuvres ne soient pas traduites, et, d’autre part, et cela est lié, que nombre de traductions existantes soient très médiocres. Effectivement, la traduction est très mal payée. Le travail d’un traducteur, pour être rentable, devrait être fait en un minimum de temps. J’ajouterai toutefois que je ne pourrais jamais vivre de mes traductions. J’ai toujours gagné ma vie autrement. J’ai toujours traduit pour mon plaisir.

Un livre de Henry James par exemple, doit être aussi bien écrit en français qu’il l’est en anglais.

À chaque réédition, mes propres traductions sont revues et corrigées.

Je crois qu’il faudrait avant tout que le public prenne conscience qu’une traduction n’est pas un sous-produit de la littérature. En outre, le public, en partie le jeune public, a découvert la science-fiction au détriment du fantastique. Il y a d’ailleurs une confusion qui s’est établie ; on parle souvent de fantastique, alors que l’on pense à la science-fiction.

Pour moi, le fantastique s’arrête à Lovecraft. Si ma collection pouvait un peu remettre les choses en place, cela ne me déplairait pas tout à fait.

Il y a dans les ouvrages de votre collection, à travers l’absence d’images un certain parti pris d’austérité. Vous avez publié les Contes d’Hoffmann, Lewis Carroll : Hoffmann avait Callot, Lewis Carroll avait Tenniel…

C’est vrai. Mais, dès qu’il s’agit d’images, on se heurte à toutes sortes de difficultés avec les éditeurs. Il y a eu chez Aubier-Flammarion une publication de l’ouvrage de Carroll illustré par lui-même et celle de La Chasse au Snark, à la revue Fontaine, en 1946 qui comprenait des illustrations de Max Ernst.

C’est dommage, bien sûr. Je pense que l’image, surtout lorsqu’il s’agit de très belles gravures, est un support au texte, une référence en quelque sorte.

La première publication que j’avais faite de La Chasse au Snark, à la revue Fontaine, en 1946, était accompagnée d’illustrations de Max Ernst.

Depuis que cette collection existe chez Flammarion, à part les trois premiers ouvrages, la couverture dessinée par Max Ernst a toujours été un point de repère. En janvier 1976, un changement notable vient d’y être apporté : La Porte de pierre de Léonora Carrington paraît sous une couverture plus classique, plus anonyme, qu’est-ce que cela a provoqué en vous ?

La couverture de Max Ernst a de tout temps été un fétiche pour moi. Max Ernst avait eu la générosité de me l’offrir. J’ai tout d’abord déploré ce changement. Puis la réaction d’amis comme André Pieyre de Mandiargues m’a rassuré. Il est vrai que le dessin d’Ernst ne permettait pas de donner suffisamment de place au titre, au nom de l’auteur, etc.

Passer de Max Ernst à une couverture de type plus classique veut-il dire que dans le choix de vos œuvres, vous allez céder la place à une forme plus traditionnelle de littérature ?

Non, certainement pas. Sinon, je crois que je ne poursuivrai pas cette collection. Mes projets actuels vont en tout cas dans le sens de la collection. Il y a d’abord un second volume de Lettres aux petites filles, suivi de Fantasmagories de Lewis Carroll, un poème presque intraduisible, et, dans le même volume consacré à Carroll, Alice à la scène, un commentaire que Carroll a écrit sur Alice.

Puis, je souhaiterais inclure l’ouvrage de Gisèle Prassinos, Trouver sans chercher, un recueil de ses premiers textes : ceux qu’elle a écrit entre treize et dix-sept ans, qui sont des textes surréalistes, très singuliers, très étranges. C’était le moment où Breton l’appelait l’enfant prodige.

C’est moi qui ai fait connaître Gisèle à André Breton. Je lui ai apporté ses textes au café de la place Blanche où nous avions l’habitude de nous rencontrer avec Paul Eluard, René Char, Benjamin Péret. Breton a été émerveillé.

Ensuite, paraîtra sans doute un recueil d’Histoires courtes, de Léonora Carrington. Léonora, je l’avais rencontrée chez Max Ernst, un matin, en 1937, rue Jacob.

J’avais publié en 1938 son tout premier texte, Un Divertissement, qu’elle avait lu en présence de Max Ernst.

En 1946, je publiais dans ma revue des Quatre vents l’une de ses pièces, Pénélope.

Puis il y a eu un court texte intitulé La Débutante, dans L’Anthologie de l’humour noir de Breton. Avec le dernier paru : La Porte de pierre et les Histoires courtes, je ferai en quelque sorte une boucle.

Enfin, parmi les prévisions il y a aussi des Contes fantastiques, de Hawthorne, une suite à La Fille de Rappaccini. Vous voyez, ce ne sont pas des projets tout à fait conventionnels…

En tant que directeur de collection, êtes-vous pleinement responsable des ouvrages que vous proposez ?

En un sens oui, c’est moi qui établis le texte, qui m’intéresse à la fabrication du volume que j’ai choisi, proposé, jusqu’à sa vente. Je suis un « editor » avec certaines limites.

Je dois me mettre d’accord avec la direction pour le choix des titres, avec la fabrication pour la mise en pages. Par contre, j’ai obtenu que les textes soient imprimés en gros caractères. Pour moi, pour qu’un texte ait son importance, il faut qu’il ne fatigue pas les yeux, une écriture microscopique ne me permet pas de jouir pleinement d’un texte. Je crois que c’est une question de « contact » presque matériel avec le texte.

Est-il important pour vous que ces textes soient centrés autour d’une collection ?

Pour moi, une collection est une façon de faire valoir un point de vue littéraire. Ou, si vous voulez, une manière de s’exprimer. Je propose donc ce que j’entends personnellement par littérature. L’idéal même pour moi, ce serait de faire une revue, et d’extraire de cette revue des textes que l’on publierait en plaquettes. Un peu ce que je faisais dans la revue des Quatre vents, où avaient paru trois numéros spéciaux sur le surréalisme, un numéro consacré au merveilleux et à la poésie romantique, etc.

Quel est le tirage de départ des ouvrages de votre collection ?

Quatre mille exemplaires de départ environ, je pense. Mais certains ouvrages comme Alice ont fait l’objet de nombreuses rééditions. Le rythme de parution est d’environ un ouvrage tous les six mois. Ce sont des textes difficiles, il faut les découvrir, les traduire, les mettre en place. Je pense au Diable amoureux, de Cazotte. C’était un texte ancien (il remonte au XVIIIe siècle). Je l’ai republié intégralement en y ajoutant un fragment d’Olivier, texte aussi remarquable que Le Diable amoureux.

Comment expliquez-vous qu’à un certain moment on « découvre » un auteur ?

Prenons le cas d’Artaud. Artaud était tout à fait méconnu avant la guerre, puis il y a eu son internement, les fameuses lettres de Rodez qu’il m’a écrites et que j’ai publiées. Un commencement de scandale, une série d’articles publiés dans la revue « K » que je dirigeais avec Alain Gheerbrandt, ont fait connaître Artaud.

On l’a découvert à ce moment-là. Le cas d’Artaud est sans doute peu courant, mais il montre à quel point la Presse peut créer un mouvement d’opinion, peut influencer le public.

Que pensez-vous de la littérature aujourd’hui ?

La littérature de poètes et d’écrivains est plus ou moins remplacée aujourd’hui par une littérature de journalistes. Cinq écrivains sur dix publiés sont des journalistes ou des essayistes. Ce que je dis n’est pas péjoratif. Mais, par rapport à la littérature, cela me semble fâcheux. Bien sûr, il y a des exceptions, des collections de recherche comme celle de Lambrichs. Mais, malgré cela, la vraie littérature est remplacée par une littérature d’actualité, où l’écriture n’a plus vraiment sa place. Plus que jamais, il me semblerait souhaitable de réagir un peu. Je ne crois pas à la manière dont on s’y prend actuellement pour défendre la littérature, je pense en particulier au battage des prix littéraires. Réglementer la réussite, c’est d’une certaine manière tuer la littérature.

_____

(in Bibliographie de la France, journal officiel de la librairie, « Chronique, » cent soixante-cinquième année, sixième série, n° 10, 10 mars 1976)