(in Art et Médecine, revue réservée au corps médical, n° 2, février 1934. Pour une meilleure lecture de l’article, n’hésitez pas à cliquer sur les images pour les agrandir)

ÉTRANGETÉS, RÊVES ET CAUCHEMARS LITTÉRAIRES. CHIMÈRES ET HANTISES.

Articles de la Catés:gorie “PORTRAIT D’UNE PERSONNE DE MA CONNAISSANCE”

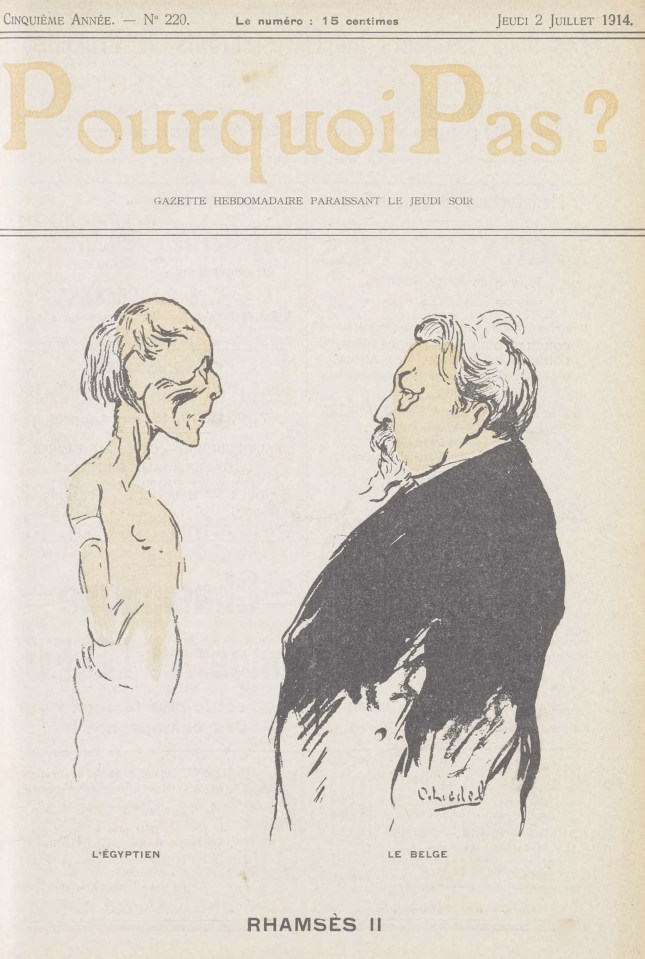

Rhamsès II Méiamoun, dit Raphaël Landoy, né en 1368 avant J.-C, et pas encore décédé – à ce qu’il prétend du moins, – a exercé la quadruple profession de pharaon, chansonnier, cheminot et journaliste, pour se consacrer définitivement à la plus ingrate : la dernière.

Comme pharaon, par le continuel remploi des colosses du premier âge thébain, il introduisit dans l’architecture – tradition encore suivie par l’école de Saint-Luc – de déplorables confusions d’époques dont se fit des cheveux blancs Mariette, personnalité énigmatique considérée par les uns comme un égyptologue distingué et par les autres comme une habituée des bars.

Nonobstant, son Memnonium d’Abydos est d’un assez bon style, mais pas autant que ses productions littéraires, dont des exemplaires non coupés se rencontrent encore dans le commerce au prix modéré de cinquante centimes.

Nous n’entrerons pas dans des détails sur ces productions : Rhaphaël-msès a embrassé tous les genres, y compris le genre féminin, et il a égalé, sinon dépassé, Victor Hugo en entomologie et Bernardin de Saint-Pierre en numismatique. Bien qu’il s’en défende, il n’en est pas moins un érudit, et sa longévité extraordinaire, consacrée, au point de vue des sciences exactes, à l’étude du chauffage à travers les âges, lui a permis de rédiger un mémoire documenté et vécu sur la fumisterie depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, où M. de Broqueville a puisé la sublime conception des chasseurs alpins belges, dont M. Du Bus de Warnaffe a fait, à Arlon, un exposé aussi éblouissant qu’inintelligible.

???

Mais il nous tarde d’arriver aux services éclatants que Rhamsès rendit au pays dans une carrière de plus de trente années au chemin de fer.

La découverte des hameçons à repêcher les goujons des chaînes d’attelage le mit immédiatement en telle lumière qu’il fut chargé de la mission importante et confidentielle de tracer les accolades du plus grand imprimé du ministère.

Encouragé par cette insigne récompense, il inventa la pâte de guimauve pour essieux grippés, les quais mobiles des ports perçus et à recevoir, les bandages de roues hernieuses, les détentes des arbalétriers et autres engins techniques.

Malheureusement, la liberté de ses manières, vis-à-vis des marquises et des grues des gares, jeta sur la pureté de ses mœurs une suspicion qui n’était peut-être pas illégitime, et que ne dissipa point son œuvre maîtresse : l’ordre de service destiné à prévenir des familiarités équivoques entre cavaliers et tapissières. Son mémoire sur les injecteurs ne fut pas accueilli avec plus de faveur et la tyrannie cléricale y découvrit des intentions allégoriques que la haute tenue scientifique de cet opuscule ne justifiait en aucune façon. L’ingratitude de l’administration devait le rejeter exclusivement dans le journalisme.

???

Depuis sa plus tendre enfance, d’ailleurs, Rhamsès II est un passionné du journalisme. Dès l’âge de onze ans (1357 av. J.C.), il rédigeait les notices nécrologiques du Moniteur de Memphis, dans lesquelles il acquit immédiatement une réputation d’auteur gai que ne démentit pas, dans la suite, sa collaboration à d’innombrables organes satiriques et fantaisistes, tels que la Gazette de l’Inquisition (1425-1470), le Bulletin de la guillotine (1791-1848), le Diable-au-Corps (1869-1895), etc. Hélas ! depuis qu’il pratique le journalisme quoditien et politique, le joyeux Rhamsès, qui éparpillait sa fantaisie en chansons nouvelles, pièces d’ombres et tout ce qui concernait généralement son état, a été envahi par deux passions aussi dangereuses que séniles : la représentation proportionnelle et la dissection des projets de lois scolaires. Ces deux funestes passions, combinées avec un asthme irréductible, teintent ses productions actuelles d’une mélancolique et austère gravité, tel Lamartine jouant de l’ophicléide.

Rhamsès II écrit maintenant des articles sérieux. Heureusement, ces études savantes sont-elles publiées sous des pseudonymes permettant de ne pas les lui attribuer, de sorte que ses amis peuvent encore conserver des illusions, entretenues par des dehors originaux dont un chapeau monumental constitue le point culminant.

Ce genre de chapeau est confectionné sur commande, au goût du client, par Benzi, 29, rue des Boiteux.

Ceci n’est pas une réclame, mais un hommage.

Pour copie à l’instar de Rhamsès II,

LES TROIS MOUSTIQUAIRES.

_____

(in Pourquoi pas ? gazette hebdomadaire paraissant le jeudi soir, cinquième année, n° 220, jeudi 2 juillet 1914)

Cette nuit-là, j’avais rêvé du « verdet. » Ainsi appelle-t-on chez nous cette sorte de petit monstre, mi-lézard mi-crapaud, flasque comme celui-ci, de forme ramassée, de tête camuse, hideux et féerique pourtant, par son corps translucide, d’un vert clair d’émeraude, qu’on dirait fragile comme un cristal, irréel comme un corps de méduse, et aussi avec ses petits yeux ronds, tout rouges, d’un rouge de feu et de rubis. Assez rare, je ne l’ai jamais rencontré que deux fois, accroupi au bord de sa pierre et me fixant sans bouger de ses yeux diaboliques, moi vaguement en recul, car il passe pour dangereux, de mortel venin comme celui de la vipère.

Depuis des années je l’avais oublié. Pourquoi l’avais-je revu en rêve, cette nuit-là ? Toujours est-il qu’au matin je m’étais réveillé encore sous l’impression étrange.

Je le revoyais toujours, avec son corps de lumière pure, les deux rubis de ses regards.

Puis je secouai la hantise. J’allais, ce jour-là, en province chez un ami, le docteur Deheille. Et le voyage acheva de me distraire de mon rêve.

Il était loin déjà quand, après deux heures d’express, j’arrivai à destination. Midi approchait et, dans la petite ville, sur le seuil des cafés, les habitués finissaient de prendre l’apéritif. Je me hâtais, dans l’impatience de revoir mon ami, quand, à une terrasse, la physionomie bizarre d’un homme, d’un vieil homme, d’un bonhomme, installé, malgré moi m’arrêta.

Repoussante, attirante à la fois, il me semblait avoir rencontré déjà cette figure, la reconnaître en quelque sorte. Sûrement j’avais déjà vu quelque part cette bouche de crapaud, cette peau flasque, cette chair anémiée et comme transparente, d’un gris translucide, presque bleu, ce corps courtaud, cette tête camuse… Et, tandis qu’involontairement je cherchais les yeux, claire comme de l’eau, une petite lueur rouge, comme un regard rouge, étincela, celle tout simplement d’un rubis, que le bonhomme portait en épingle de cravate.

Et ce fut plus fort que moi :

« Mon verdet !… un verdet !… »

*

Était-ce vraiment la ressemblance, une relation lointaine, inexplicable, ou la hantise de mon cauchemar ?

Mais je le reconnaissais… C’était lui, le même monstre, devenu homme, l’homme reptile, l’homme « verdet, » de même qu’il y a des hommes renards, des hommes lièvres, des hommes lions… Car, si Darwin a raison, ce n’est pas seulement des singes que nous descendons, mais successivement de tous les êtres, de toutes les bêtes qui ont vécu avant nous, depuis le protozoaire primitif, l’amibe infime, jusqu’aux plus nobles animaux, en passant par tous les degrés… Et, tous, plus ou moins, nous incarnons une animalité lointaine… Il y a l’homme mouton, l’homme tigre, la femme chatte… J’avais devant moi l’homme « verdet. »

Lui, bien lui, avec le même air de crapaud, la même chair froide et lumineuse, jusqu’à ce rubis qu’il avait – comme si lui-même, d’instinct, eût éprouvé le besoin d’une conformité plus parfaite – accroché à sa cravate, où, comme un petit œil rouge, l’œil de « l’autre, » il luisait.

L’air bonasse, venimeux pourtant, il me retenait, fasciné, avec un dégoût insurmontable et presque de la peur, comme le « vrai. »

Je dus m’arracher à l’obsession, si forte cependant qu’en abordant le docteur, mon ami, je ne pus m’empêcher de lui en parler.

« Ah oui, le père Foissin, fit-il, quand j’eus achevé ma description étrange.

– Qui est-ce ?

– Un monstre, tout simplement. »

Et, devant mon émotion :

« Un assassin, si tu aimes mieux… Eh ! oui, un de ces assassins lâches, sournois, habiles, qui savent tuer, sans bruit et sans risques, en marge de la loi. L’assassin de sa belle-fille, une fille magnifique, très saine, très bien portante… Ça t’intéresse ?… Écoute plutôt…

– J’écoute. »

*

« Une fille qui n’était pas de lui, une fille de sa femme, veuve, celle-là, et avec laquelle le père Foissin s’est marié il y a quelques années… Une fille riche, passablement riche par son père, son vrai père, le premier mari, celui qui est mort…

– Je commence à voir.

– Attends donc. Alors, une fois remariée avec ce Foissin, ce monstre, la mère a eu une autre fille, une petite fille, de son nouveau mari, cette fois, du Foissin.

– Très bien.

– Très bien, naturellement, jusqu’ici. Et ensuite elle est morte à son tour, la mère… Foissin est resté seul avec les deux filles, tu comprends… La sienne, encore petite et qui est en pension, et qui n’aurait dû avoir pour tout bien que le modeste patrimoine du bonhomme… tandis que l’autre, Suzanne, la belle-fille, la fille qui n’était pas de lui, était riche, riche… et si bien portante !

– Embêtant, ça…

– Embêtant pour lui, hein ?… Car si seulement elle avait été malade, un peu malade, qu’on eût pu espérer dans l’avenir…

– Mais vigoureuse, bien portante ?

– Splendidement, jusqu’au jour pourtant, oui, un jour… il y a deux ans environ, ayant été quelque temps sans la voir, je restai surpris de retrouver la belle Suzanne, la forte Suzanne si changée, si pâle, si maigrie… l’air de dépérir, de s’étioler, sans cause apparente… « Quel dommage, me disais-je. Que peut-elle avoir ?… Phtisique, peut-être ?… » J’étais désolé. Une si belle fille !… Sans pouvoir intervenir. Personne ne m’appelait. Le père Foissin ne semblait s’apercevoir de rien… Pourtant, les choses empirant, le crut-il plus habile, nécessaire ?… enfin, je fus appelé…

– Oh !

– Et, à l’examen, il ne me fut pas difficile d’établir la nature du mal… un mal dont les aiguilles d’or éparses sur le tapis me dénonçaient la source empoisonnée, la morphine… La belle-fille se piquait. Elle finit par le reconnaître et, pressée de questions, par avouer :

« C’est mon beau-père, un jour où je me trouvais indisposée, qui m’a montré… Et depuis…

– Il faut cesser, dis-je fermement, essayant de lui faire comprendre le danger de son habitude, la folie au bout, le suicide, la mort… Vous ne recommencerez pas ? »

Elle promit… Et je la quittai. »

*

« Et depuis ?

– Depuis, je ne fus plus appelé. Mais, chaque fois que je rencontrais Suzanne, je l’observais. Et, à la voir reprendre d’abord un peu de couleur, j’espérais… quand, et c’est tout récent, je fus appelé de nouveau à la hâte. Le père Foissin faisait mine de pleurer, s’affolait : « Venez vite… Elle est tombée sans connaissance ; on l’a mise sur son lit… C’est à n’y rien comprendre !… »

Mais il n’y avait qu’à la voir, si blanche, raidie… et la seringue de Pravaz jetée à côté d’elle… Elle s’était injecté, cette fois, une dose trop forte, qui l’avait foudroyée… Elle râlait, elle était morte en deux heures… Le père Foissin se désolait : « C’est affreux ; je ne savais pas… »

Mais il y avait quelque chose de si faux dans sa douleur, de si hideux et de si triomphant dans son regard trouble ! C’est lui, j’en suis sûr, qui, après l’avoir initiée, l’a encouragée, lui a fourni l’instrument, le poison… C’est à lui qu’est due la manie fatale de Suzanne. Il l’a tuée… l’a aidée, l’a poussée, lâchement, sournoisement, à se tuer…

– Et, naturellement, la petite sœur a hérité ?

– Elle a hérité… C’est elle qui est riche maintenant… la fille de l’assassin… Un monstre, je te dis !

– Celui de mon rêve fait homme, incarné et total, jusqu’au venin mortel… Ah çà, y aurait-il vraiment des analogies… des parentés monstrueuses, des relations lointaines, ancestrales, mystérieuses ?…

– Qui sait ? fit Deheille. Que sait-on ? »

Que sait-on ?… Oui, que sait-on ?…

_____

(Henry Fèvre, « Contes du Petit parisien, » in Le Petit Parisien, trente-huitième année, n° 13471, mardi 16 septembre 1913)

Il faut pour situer la vie de Loti, son œuvre, évoquer ce paysage du bord de l’Atlantique, cette immense plage qui s’étend de Nantes à Biarritz, battue de la marée quotidienne, parfumée de l’odeur des varechs. La vie moderne dans sa jeunesse n’avait pas encore abouti à ce pays saintongeais qu’il a comparé à la Gaule druidique.

Ce pays doux, qui n’est pas encore le Midi, est illuminé d’une lumière semblable à celle qui baigne Venise, dorée, nacrée, dans les beaux jours. D’immenses nuages recouvrent la plaine basse, balayée aux équinoxes par les terribles tempêtes du large. On entend alors au loin, la nuit, les grondements des vagues qui se choquent au pertuis d’Antioche, l’étroit passage qui sépare la côte de l’île d’Oleron.

Nous imaginons le petit Julien Viaud écoutant cette lointaine rumeur si bien faite pour emporter dans le rêve l’esprit d’un enfant venu tard, vivant au milieu d’un cercle de femmes déjà âgées dont il a parlé avec tant de tendresse dans le Roman d’un enfant et dans Prime jeunesse. Est-il possible encore de faire comprendre la douceur de cette intimité étroite, le prix de joies qui sans doute n’existent plus, renfermées dans un petit salon rouge, devant une flambée d’hiver ?

Il faut revoir Rochefort, cette petite ville mourante dont le port était trop étroit pour les bateaux qu’on y devait construire. Pour donner l’illusion qu’elle vivait encore, on avait laissé une Préfecture maritime, un vice-amiral ; mais les marins ne s’y fixaient guère, à part ceux que le manque d’ambition ou des raisons de famille retenaient dans ce port endormi. Quelques jeunes officiers y passaient, commandant un torpilleur pour essais, ou bien attachés à la base de sous-marins de La Pallice. Tout cela faisait un milieu charmant, restreint, mais si aéré par les récits de ceux qui, sans cesse, parlaient du départ, du large, des pays exotiques.

La maison de Loti était située à l’extrémité d’une de ces rues droites, monotones, pavées de pierres grises, dont les plus hautes maisons avaient deux étages. La rue Chanzy qui s’appelle maintenant rue Pierre Loti. Un seuil de deux marches usées, une simple porte noire. Rien ne laissait deviner que derrière cette façade, aux fenêtres presque toujours fermées, un des poètes les plus grands de la fin du XIXe siècle avait fixé ses rêves, réalisé une mise en scène qui lui permettait de les renouveler à son gré, de les faire partager à nos yeux émerveillés.

Je ne parlerai pas des œuvres de Loti, analysées tant de fois, mais je puis essayer de faire revivre des visions familières, que seules connurent quelques personnes qui eurent le privilège de vivre dans l’intimité de Loti, de sa famille, de quelques-uns de ses illustres amis.

Les fantômes de sa mère charmante, de la tante Claire, de la grand-tante Berthe, la doyenne, n’avaient point abandonné la maison. Le minuscule bassin dans la petite cour baignait encore les plantes qu’elles y avaient apportées des promenades du dimanche dans les bois de la Linioise. J’y ai connu, vivante, intelligente et artiste, cette sœur aînée qui peignait de sensibles portraits et qui a eu sur la vie de Loti une influence très grande.

Je tiens de madame Bous elle-même cette anecdote qui a décidé de la carrière du grand écrivain.

Loti, revenant d’un embarquement qui l’avait amené à l’île de Pâques, avait rapporté des dessins excellents de ces fantastiques rochers taillés en forme d’idoles qui surplombent le Pacifique, et dont on ne connaît ni l’origine, ni l’histoire. Il avait été amené à les présenter à l’Illustration. On lui dit : « Mais il faudrait écrire quelque chose à côté de ces images. » L’aspirant Viaud, très embarrassé, retourne à Rochefort, se confie à sa sœur. À eux deux, ils écrivent le premier article qui devait avoir une suite si brillante.

Loti aurait fait un peintre aussi excellent qu’il a été un admirable littérateur. C’était avant tout un visuel. Il avait exécuté au cours de ses voyages des dessins, des aquarelles qui auraient pu réjouir plus d’un artiste.

La maison de Loti, une fête chez Loti ! cela bouleversait notre petit monde, exaltait nos jeunes imaginations.

Il a parlé longuement dans Prime jeunesse de ce salon rouge qu’il avait voulu garder intact : ce modeste décor familier, les fauteuils de velours, les rideaux relevés par des « embrasses » et le piano sur lequel le petit Julien avait étudié ses gammes, enchantant sa chère famille des airs de Mozart, des Nocturnes de Chopin.

On passait dans un charmant salon Louis XVI, où recevait habituellement madame Viaud. Le cadre s’accommodait de son exquise distinction, de sa bonté agissante, de son amour des pauvres auxquels elle eût voulu tout donner. Près de sa mère, souvent silencieux, leur fils Samuel, qui a depuis consacré son talent à la mémoire de son père.

On avait aménagé une salle de fêtes assez banale qui pouvait se transformer à volonté en salle de concert et de théâtre pour permettre à celui qui était hanté de couleurs, de formes, de souvenirs exotiques, de revivre des heures enchantées.

Je me rappelle le fin profil de madame Juliette Adam, ravissante sous ses cheveux blancs, dans sa robe de dentelle noire. La princesse de Monaco venait tous les étés, accompagnée du musicien Isidore de Lara ; on reconnaissait la barbe et la stature importante de Farrère.

Un des hôtes les plus charmants était madame Barthou. Elle aimait déjeuner dans la salle à manger des aïeules, minuscule, où rien n’avait été changé ni la table ronde, ni la desserte démodée. Loti dépouillait alors son masque un peu apprêté. Dans ce coin familier, il était drôle, plein d’histoires cocasses qu’il racontait avec une verve sans pareille.

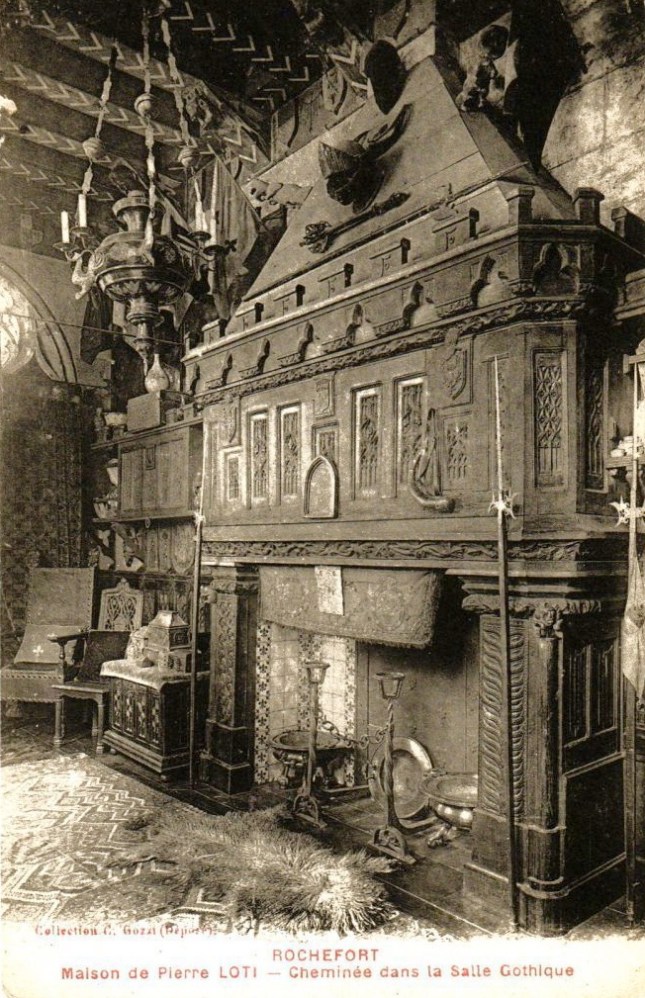

Continuant la visite de la maison, nous montons au premier étage où il avait reconstitué une salle gothique avec un trône, et dont nous disions tout bas qu’elle était un peu toc. Mais alors, on savait qu’on irait à la mosquée, qu’on sortirait du décor mondain en montant le petit escalier où les tapis assourdissaient le bruit des pas. Nous croyions réellement que nous partions pour l’Orient. Le fidèle Osman, ancien compagnon de bord, nous chaussait de babouches. On soulevait l’épais rideau dans les plis duquel, Loti en était sûr, l’ayant touché, habitait un fantôme. Nous pénétrions dans une mise en scène d’une habileté consommée. Le silence, le mystère, le parfum nous transportaient loin de notre provinciale cité. Une petite lampe brûlait, suspendue à la stèle funéraire d’Azyadé qu’il avait rapportée du cimetière d’Eyoub. Une couronne de roses s’épanouissait sur le sol. Nous imaginions ces femmes qui nous semblaient des houris parées de vêtements de rêve. Je fus terriblement déçue le jour où je fus invitée avec une « désenchantée, » quand on me présenta à une petite dame un peu ronde, habillée d’une jupe noire et d’une blouse tailleur blanche.

Loti avait eu l’occasion d’acheter en pays turc les débris d’une mosquée incendiée. Il avait rapporté le plafond de bois sculpté, de belles faïences arabes vertes et bleues des moucharabiehs. Il avait placé quatre tombeaux de cheikhs recouverts d’étoffes précieuses. Un d’eux, vert pâle brodé d’argent habilement éclairé, mettait dans cette atmosphère lourde une tache acide exquise. Il avait fait bâtir sur le toit voisin un petit minaret qu’on apercevait, et Osman, quelques rares jours, se transformait en muezzin dans la coulisse, pendant que, dans une vasque, un filet d’eau s’égouttait. Il arrivait que la vasque fût remplie d’hortensias bleus que Rostand envoyait de son jardin de Cambo.

Il avait rapporté d’Égypte une momie, qui continuait son rêve d’éternité, dans une cage de verre. Il avait été pris par le charme et le mystère des vieux rites égyptiens. Il racontait que, tout enfant, il s’imaginait être une incarnation de Ramsès II. Un flatteur lui avait sans doute dit que son profil était semblable à celui du Pharaon. Je possède une carte postale qu’il m’avait donnée où sont juxtaposés le profil de Ramsès et le sien. La ressemblance n’est pas évidente ; mais il faut être disposé d’avance à se laisser convaincre par les poètes. Leur vérité a tant de charme !

À côté de ce décor somptueux et recherché, il habitait une chambre monacale : un étroit lit de fer et une table de travail, c’était tout. Il faut l’avoir vu renfermé là des journées entières pour comprendre ce que peuvent être le labeur et les obligations d’un poète célèbre. Quand il désirait vous voir, on était convoqué pour une visite d’une durée déterminée, ce qui faisait beaucoup rire les officiers à terre dont les journées n’étaient point surchargées.

Une des plus belles fêtes fut la fête chinoise. Après la guerre des Boxers, les richesses d’Extrême-Orient déferlèrent dans les ports maritimes. Il n’y avait guère de matelot qui n’eût rapporté dans son sac soit un ivoire ciselé soit une coupe de jade. Les robes brodées s’amoncelaient chez une marchande à la toilette que nous appelions « la mère Soldes. » Ce fut un beau pillage le jour où on reçut une carte d’invitation pour une fête chinoise chez Loti. À côté de costumes qu’on savait devoir être merveilleux, il fallait s’arranger pour être possible. Quand on le vit descendre l’escalier de la salle des fêtes dans un costume de velours noir clouté d’or, visage impassible d’idole sous un parasol doré à longues franges porté par un mandarin vêtu de satin violet lourd de broderies multicolores, suivi d’un cortège somptueux, c’était vraiment féerique. La salle était remplie d’invités de luxe moindre, mais les robes magnifiques aux couleurs éclatantes étaient nombreuses. Pas un costume civil, l’amiral Préfet Maritime en grand uniforme.

Je ne sais comment le bruit s’était répandu que les femmes devaient porter sur les oreilles un camélia rouge, entouré de fleurs d’oranger. Aucune de nous n’y manqua. Un Chinois authentique invité dit, tout étonné : « Vraiment, il y en a tant que cela à Rochefort ? » Il apprit à Loti que c’était une coiffure réservée aux pensionnaires de maisons aimables. Nous nous sommes trouvées un peu sottes sans doute et le mieux fut d’en rire ; cela n’empêcha pas de garder le souvenir d’un spectacle merveilleux.

La guerre vint avec son drame. Loti fut transformé en colonel : képi, manteau d’ordonnance, revolver en bandoulière, air martial. Photographie, naturellement, dont je possède un exemplaire.

Je l’ai vu souvent, dans le dernier temps de sa vie, toujours tourmenté par le problème de l’au-delà. Sa belle carrière, ses succès, la note bien personnelle qu’il avait apportée au roman français, tout cela ne lui était plus rien. Il voyait disparaître son temps, ses amis. Un souvenir poignant, entre autres : son amie de jeunesse Sarah Bernhardt avait passé à Rochefort quand elle ne marchait presque plus, ayant été amputée d’une jambe. Impossible pour elle de monter le petit escalier provincial. Loti descendit lui faire une visite dans l’auto qui stationnait devant la porte. Les rares passants ne se doutèrent point du drame sentimental qu’abritait cette voiture arrêtée dans la paisible rue.

La fin de sa vie fut très triste. Ce corps qu’il soignait tant, cet esprit si subtil s’affaiblirent lentement et le jour vint où cette fragile dépouille franchit la mer une dernière fois pour rejoindre la sépulture qu’il avait choisie à l’île d’Oleron dans le petit cimetière où il repose auprès des aïeux huguenots, des chères vieilles femmes tant aimées. Son sommeil éternel bercé du même rythme marin qui charma son sommeil d’enfant.

_____

(Lucienne Épron, in La Revue du Caire, organe de l’association internationale des écrivains de langue française, troisième année, n° 23, octobre 1940)

Monsieur N a eu la chance de découvrir dernièrement, entre deux pages des Œuvres complètes de Lautréamont, Paris : Librairie José Corti, 20 juillet 1956, un rare marginalia : le billet de la Loterie nationale, de la « Tranche de Lautréamont, » tirage du mercredi 16 avril 1986, auquel était joint une carte de M. Ducasse, artisan tapissier à Toulouse, spécialiste des sièges anciens et modernes.

JOURNALISTES ET VOYAGEURS

_____

… En « confessant » les grands reporters

_____

Gaston LEROUX

Gaston Leroux est un papa qui a beaucoup d’enfants : Rouletabille, Chéri-Bibi, Balaoo. Je peux même vous affirmer qu’il en a encore quelques-uns dans le ventre.

Cet extraordinaire journaliste est maintenant un jovial boulevardier qui aime à monter de stupéfiantes anecdotes en fumant une bonne pipe.

Il a regardé la terre comme on regarde une jolie femme : de face, de profil, de trois quarts. Il sait qu’elle a un grain de beauté… ici, en Chine… un autre là… à vingt-cinq kilomètres de San-Francisco… un troisième à Pétersbourg… et quels yeux il possède !… des yeux qui sont des microscopes et des longues-vues… Il a frôlé tous les événement grandioses de ces dernières années et toutes les vibrations du monde, il les a traduites avec un bout de plume.

Comme je suis heureux d’écouter cet homme-là, d’écouter ce grand aîné. Il illustra une profession admirable… Regardez-le… il sort ses souvenirs… les époussette un peu… vous pouvez les toucher : ils sont incassables.

*

« Le reportage est un sport… que dis-je ? le reportage est plusieurs sports. Pour arriver premier, pour attraper avant les concurrents la nouvelle sensationnelle, tous les moyens sont bons : bateau, train avion, vélo… souvent même, on se sert de ses jambes. Dans cette lutte amusante, les meilleurs camarades se donnent quelquefois de bons coups. Marcel Hutin et moi sommes de vieux compagnons de voyage ; eh bien, voilà ce que je lui ai fait, sur la ligne de Moscou à l’Oural.

Le grand-duc Boris revenait de Mandchourie, en pleine guerre russo-japonaise… Il s’agissait de l’interviewer, et d’être seul à obtenir l’interview. J’étais allé au-devant de lui. Je montai dans son wagon et il me reçut admirablement. Il se laissa interviewer à la condition que je lui montrerais l’article. Il m’invita à dîner ; nous passâmes dans le wagon-restaurant avec sa suite. On nous servait des hors-d’œuvres quand, soudain, je me levai, saisis mon couvert avec une hâte fébrile et le disposai sur une table du fond, aussi loin que possible de mon hôte.

« Qu’y a-t-il donc ?

– Ah ! Monseigneur, une catastrophe !… la Presse !… La Presse… »

Le train venait de stopper et j’avais reconnu au bout du quai Marcel Hutin. Celui-ci montait dans le wagon-restaurant.

Je lui faisais signe. Il vint vers moi :

« Ah ! s’exclama-t-il, tu es là… tu as déjà fait ta petite affaire !

– Jamais de la vie, le grand-duc ne veut rien savoir… Assieds-toi et dîne avec moi… Consolons-nous… Schelavick… Champagne… Garçon, une grande bouteille de champagne ! »

Il s’asseyait ; nous dînions. Nous nous consolions… nous buvions pour oublier ! De temps en temps, il se haussait sur sa chaise, regardant le grand-duc…

« Ah ! fiche-moi la paix, avec ce sauvage !… Il a dit que si les journalistes l’embêtaient, il les ferait jeter sur la voie par un cosaque. »

Quand nous arrivâmes à destination, Marcel Hutin télégraphia : Le grand-duc Boris, retour de Mandchourie, se refuse à toute interview. Moi, je télégraphiai trois colonnes !

Je n’ai pas besoin d’ajouter qu’Hutin m’en voulut fortement pendant quarante-huit heures et qu’il ne perdit pas l’occasion de me repincer.

Deux mois plus tard, il quittait Pétersbourg. Nous lui offrîmes un somptueux dîner d’adieu dans la salle du restaurant de l’Ours. Le directeur de l’établissement nous avait réservé une surprise pour le dessert. Les schelavicks apportèrent une immense pièce montée qui représentait un wagon d’où un bonhomme qui ressemblait singulièrement à Marcel Hutin descendait en laissant échapper de sa bougie une guirlande de lettres en sucre : Le grand-duc Boris est un sauvage… Il ne veut rien savoir. À l’intérieur, on apercevait un autre bonhomme en pain d’épice, qu’à sa cambrure on reconnaissait assez facilement pour Gaston Leroux et qui trinquait avec le grand-duc Boris en lui disant (toujours en lettres en sucre) : Merci, Monseigneur, de votre charmant accueil… l’article aura au moins cinq cents lignes…

Souvenir aimable d’un pays d’où nous devions en rapporter de si tragiques.

À côté de cette table où nous fêtions Marcel Hutin, la nuit du premier janvier russe, à minuit, exactement, tous les soupeurs se levaient pour écouter le « Boje Tsara Krani. » Un jeune étudiant qui soupait avec sa famille, ayant posé négligemment un genou sur une chaise, fut accusé, par un officier à moitié ivre, de manquer de respect à l’hymne national et abattu férocement à coups de revolver… On se précipitait sur l’officier ; on lui cassait des carafes sur la tête, on l’emportait ensanglanté, mais le corps du jeune étudiant restait là, sous une nappe, en attendant la police, tandis que les soupeurs continuaient à vider les bouteilles de champagne.

À quelque temps de là, je m’embarquai à Southampton et allai jusqu’à l’île Madère au-devant de Nordenskield que l’on avait cru perdu dans les glaces du pôle antarctique et qui n’avait pas donné signe de vie durant deux ans… Quel reportage !

Il avait dit à ses compagnons :

« Surtout, pas un mot aux journalistes avant notre arrivée en Suède !… »

Oui, mais, pendant huit jours, je fus à leur bord et j’avais eu bien des petits bouts de conversation, tantôt avec celui-ci, tantôt avec celui-là… Au fond, ils s’imaginaient qu’ils s’étaient montrés discrets. Je mis les bouts les uns au bout des autres, et je parvins à reconstituer jour par jour le film de leurs deux ans d’expédition. Une magnifique histoire que je contai en dix articles que j’envoyai à l’escale de Vigo !… Si bien qu’en débarquant à Boulogne, mes confrères leur apportèrent ces articles… Nordenskield n’en revenait pas. Ce fut bien pis quand Nordenskield voulant traiter du récit de cette aventure avec un éditeur français, M. Flammarion, celui-ci lui répondit : « Je ne publierai votre livre que si Leroux s’engage à ne pas faire paraître son reportage en librairie. » Je le rassurai et pris tous les engagements que l’on voulut. Cela… c’était le comble ! Avoir risqué sa vie, inventé une expédition, mené une existence de martyr pendant deux ans et se voir ravir le fruit de tant d’efforts pour avoir rencontré à bord un journaliste trop curieux ! Il y a des cas de conscience ! Nordenskield me fut très reconnaissant de ma bonne volonté et de mon désintéressement. Le 7 février 1904, il m’écrivait de Stockholm :

« Cher Monsieur Leroux, je vous remercie beaucoup de votre lettre que je viens de recevoir…

Pour ma part, j’ai toujours été convaincu de votre bonne intention de nous aider et je sais très bien que vos articles ont suscité dans la France un grand intérêt autour de notre expédition, mais quant à leur réunion en volume, vous voyez vous-même bien que je ne pouvais éviter de vous demander de la retarder, etc., etc.

Recevez mes remerciements et croyez-moi votre dévoué

Nordenskield… »

*

« Un cocktail ?…

– Volontiers. »

Gaston Leroux se tait et tire de sa pipe une silencieuse fumée bleue.

« Moi, me dit le papa de Rouletabille, je voudrais vivre sans cesse sur un paquebot… la mer… voyez-vous, la mer… »

Une goutte d’eau, venue de sa mémoire sans doute, quitte son œil et glisse sur ses joues.

« Oh !… elle est salée ! »

Il avait gardé un peu de mer dans sa tête.

_____

(Henri Jeanson, in Paris-Soir, deuxième année, n° 263, mardi 24 juin 1924 ; caricature de Raoul Guérin illustrant l’article)

Arsène Lupin, pour la première fois, vient de connaître les feux du studio. Bondissant tout armé d’entre les pages d’un des romans de Maurice Leblanc, il a pris possession des studios d’Épinay et, là, sous les apparences d’un subtil détective, il s’apprête à jouer encore quelque tour pendable, mais avec tant de prestesse, tant d’élégance que les victimes, elles-mêmes, s’estimeront très flattées d’avoir été distinguées par un tel connaisseur…

J’ai voulu voir Arsène Lupin lui-même, c’est-à-dire Jules Berry. Le grand artiste, qui est devenu depuis quelques mois la providence des producteurs de films, tourne là son septième roman policier ! C’est vous dire qu’il est passé maître dans l’art d’endormir les bourgeois, soit avec son bagout, soit avec du chloroforme ; il n’a pas son pareil pour charmer les serrures à l’aide d’un rossignol. La dernière fois que je l’avais vu, il forçait un coffre-fort, dans Monsieur Personne. Quand je dis « forcer, » le terme est inexact. Il l’amadouait, au contraire, il l’ensorcelait, il le subornait avec des gestes qu’on eût dit professionnels. Vraiment, Jules Berry, autant que j’en pouvais juger, était dans la peau du personnage. À le voir opérer en douceur avec de jolies fausses clés qui brillaient doucement de tout leur acier, on aurait juré que Berry avait passé toute sa vie à cambrioler les villas cossues.

Aujourd’hui, Jules Berry a un peu changé physiquement, et même moralement, paraît-il. Il n’est plus cambrioleur ; il est devenu détective, détective mondain, naturellement. Le métamorphose s’est opérée très simplement. En même temps qu’il devenait Jim Barnett, il ornait sa lèvre d’une moustache et le tour était joué…

Le voici donc à la tête d’une agence de recherches, à l’usage des gens du monde. Et cette agence est montée dans le grand studio. Un hall de vastes dimensions, sur lequel s’ouvrent des portes, donnant accès aux différents services. Il y a le service des filatures, – un de ceux qui doivent donner le plus de « coton » à Jim Barnett, sans doute ! – celui des « chantages, » celui des divorces, celui des recherches, etc., etc. Au fond, une double porte donne accès au bureau de Jim Barnett.

C’est Henri Diamant-Berger, qui réalisa naguère le film Les Trois Mousquetaires, qui assume la tâche de faire revivre aujourd’hui au cinéma Arsène lupin, détective. Le scénario qu’il a écrit en collaboration avec l’auteur lui-même, a été dialogué par le sympathique Jean Nohain. Et, autour de Jules Berry, nous verrons une pléiade d’artistes remarquables : Rosine Deréan, Suzy Prim, Signoret, René Navarre, Aimé Simon-Girard (deux vieilles connaissances !), Mady Berry, Abel Jacquin, Thomy Bourdelle, Rozille, Serjius, Aimos, Bever, Suzanne Dehelly, et les duettistes Gilles et Julien. Splendide interprétation, comme vous voyez, et qui aura le singulier mérite d’allier le pittoresque à sa qualité. Car, dans Arsène Lupin, nous verrons pour la première fois une femme qui eut il y a peu de mois la grande vedette de l’actualité : Arlette Stavisky. La rencontre de ces deux noms : Arsène Lupin-Stavisky dans un même film n’est-elle pour le moins curieuse ?

Dans un coin, l’auteur assiste, avec un silencieux sourire, à la naissance charmante de son œuvre. Maurice Leblanc mérite aujourd’hui son nom. Il a neigé sur sa tête, mais son regard a gardé sa vivacité souriante et narquoise.

À brûle-pourpoint, je lui pose un question :

« Quelle est la part de réalité qui entre dans vos romans policiers ?

– Aucune ! »

Le romancier m’a répondu sans hésiter.

Je reprends, en insistant :

« Pourtant, vous avez dû consulter des dossiers à la police judiciaire, avoir des conversations avec des hommes du métier, peut-être même avez-vous trouvé des idées dans la vie courante ?… »

L’auteur me regarde en face et me répond :

« Non ! Arsène Lupin est un personnage de pure imagination, qui n’a jamais existé, croyez-le bien, qui ne doit rien à la réalité, mais tout à la fantaisie.

Cet élégant gentleman s’imposa à mon esprit autour de 1900. C’est vous dire s’il est né à la belle époque ! De mes premières « rencontres » avec lui, naquit Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur, qui connut une vogue dont je fus surpris moi-même. Des gens s’écrièrent que j’avais créé un « type, » chose dont je m’étais pas le moins du monde inquiété. Mieux, je ne m’en étais même pas aperçu… C’est qu’Arsène Lupin se glissa si doucement, si insidieusement dans ma vie que je ne savais dire s’il s’y était introduit par la porte ou par la fenêtre. Au reste, cela n’avait rien que de très naturel, de la part d’un cambrioleur ! Mais, une fois dans ma vie, Arsène Lupin y resta. J’écrivis ensuite L’Aiguille creuse, dont l’action se passe autour de ce fameux monolithe de 70 mètres de haut, qui se trouve à Étretat… Et puis, ce fut toute la série des Arsène Lupin, depuis 1905 jusqu’à aujourd’hui. Avec Francis de Croisset, nous l’avons mis à la scène. C’est André Brûlé qui le créa en 1908, – avec quel magnifique talent !

Depuis plus de trente ans, ainsi, Arsène Lupin vient me visiter tous les jours. Chaque après-midi, vers quatre heures, je monte dans mon bureau. Des bûches sont disposées dans la cheminée ; on allume le feu. Alors, quand les flammes montent hautes et claires, le cher fantôme se montre élégant, gouailleur, à la fois racé et canaille, et, pendant deux heures, tous les jours, tant qu’il y a quelques braises rougeoyantes sur mes chenets, Arsène Lupin et moi devisons tout bas. Il me raconte ses exploits avec un cynisme de grand seigneur, se gaussant de la bêtise humaine. Je l’écoute avec un plaisir infini et un grand sentiment de ma lâcheté. J’ai essayé de ramener cet égaré dans le bon chemin. Il y a tellement de choses chic en lui, tellement d’élégance, de distinction. Il a parfois des gestes si désintéressés ! Il a essayé, de très bonne foi, d’être un honnête homme ; mais hélas ! Arsène Lupin raisonnable n’était plus amusant du tout ; ses histoires devenaient fades, plates. Le joyeux compagnon pétillant d’esprit faisait place à un personnage maussade comme une vieille fille. Nous en arrivions à nous ennuyer ensemble, presque à nous disputer… Alors, j’ai été de nouveau lâche, je lui ai répété les paroles qu’il ne fallait pas dire et, bondissant à nouveau dans la vie, plus aventureux, plus aérien que jamais, Arsène Lupin a repris le cours de ses exploits… »

Maurice Leblanc m’a dit tout cela de sa voix égale et douce, où circule une sorte de jubilation intérieure. Il est évident que, pour le romancier, le personnage d’Arsène Lupin est un être plus vivant, plus réel que beaucoup d’autres personnes de sa connaissance. J’avoue qu’une présence aussi impérieuse me paraît à la fois admirable et un peu inquiétante. À la place de Maurice Leblanc, je craindrais de recevoir un jour un billet ainsi conçu : « Demain, à dix heures, j’aurai l’honneur de vous cambrioler. Signé : Arsène Lupin, » puisque c’est ainsi que procède son héros…

J’insiste encore, pour connaître les sources de l’inspiration du romancier.

« Aimez-vous les films policiers ?

– Non, je les trouve ennuyeux.

– Les films de gangsters ?

– Ils m’assomment !

– Êtes-vous un grand lecteur de faits divers ?

– Pas du tout ! je les ignore même la plupart du temps… Ainsi, au moment de l’affaire Prince, des journalistes sont venus me demander ce que j’en pensais. Je n’en pensais absolument rien, attendu que je ne savais même pas qu’il y eût une affaire Prince. Je l’appris par la suite, mais jamais je ne me suis appliqué à essayer de l’éclaircir.

– Mais peut-être qu’Arsène Lupin ?… insinuai-je.

– Lui ?… Il a horreur des histoires brutales. Arsène Lupin cambriole, mais c’est tout. Il n’y a pas de sang sur ses mains. Non, voyez-vous, pour moi, les histoires policières qui veulent serrer la vérité, qui sont une sorte de casse-tête chinois, c’est ennuyeux, ennuyeux au possible ! Arsène Lupin, c’est tout le contraire, c’est un dilettante, un fantaisiste… Pourtant, si vous tenez à connaître celui qui fut mon grand maître en matière d’intrigues policières, je vous le dirai : c’est Edgar Poe. Pour moi, rien de mieux n’a été fait dans ce genre que La Lettre volée ou Le Double Assassinat dans la rue Morgue. J’ai lu aussi Gaboriau, mais qu’il est donc assommant !

– Pourtant, il me semble que vous accordez une grande importance à la vraisemblance.

– Évidemment ; mais la vraisemblance n’exclut pas la fantaisie. Et tout roman « bien fait » est vraisemblable.

– En somme, dis-je en manière de conclusion, Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur, est un personnage idéal. Mais a-t-il fait des adeptes, a-t-il inspiré des cambrioleurs ? Avez-vous jamais remarqué dans un fait divers, ou vous l’a-t-on signalé, – puisque vous ne les lisez guère, – qu’un voleur aurait « opéré » à la manière d’Arsène Lupin ?

– Non, jamais, à ma connaissance. »

Juste à ce moment, Henri Diamant-Berger vient de faire répéter une scène du film à Jules Berry.

« Silence… Moteur… Allez !… »

Maurice Leblanc regarde évoluer l’étourdissant Jules Berry, si racé, si élégant, si désinvolte. Alors, j’entends le romancier murmurer inconsciemment ces deux mots admiratifs :

« Quel artiste ! »

Mais je ne saurais vous dire si cette exclamation proférée s’adressait à Jules Berry ou bien au personnage incarné par l’acteur…

_____

(Raymond Berner, in Police Magazine, n° 329, dimanche 14 mars 1937)

J’avais six ans à l’époque, mais je me rappelle mon exploit très nettement. Oh, je m’en souviens bien ! l’ouvrage fut écrit sur du papier d’écolier, d’une belle écriture qu’on peut qualifier de hardie – quatre mots à la ligne – illustrations marginales par l’auteur en personne. Il s’agissait d’un homme et d’un tigre. Quel était le héros ? je l’ai oublié, mais cela n’a guère d’importance : après la rencontre du tigre et de l’homme, les deux ne faisaient plus qu’un. Nous étions en pleine période romantique et j’étais réaliste : assez longuement je décrivais – texte et dessins – la fin prématurée de mon voyageur. Seulement, voilà, quand le tigre eut tout avalé, je me vis embarrassé pour continuer mon récit et je me dis :

« Il est facile de jeter les gens dans l’embarras, malaisé de les en sortir ! »

J’ai eu bien des occasions de répéter cet aphorisme de mon enfance.

En la circonstance, je me laissai dominer par la situation : mon livre, tout comme mon bonhomme, fut englouti par mon tigre.

Je connais un vieux meuble de famille dont les tiroirs secrets recèlent des boucles de cheveux, des silhouettes découpées dans du papier noir, des daguerréotypes embrumés, des lettres qui semblent avoir été écrites avec la plus pâle des encres jaune paille. Parmi ces reliques repose mon premier manuscrit. On y peut voir mon tigre : il ressemble beaucoup à une barrique abondamment cerclée et contient l’étranger infortuné.

Vint mon deuxième livre : parlé et non écrit, essai beaucoup plus sérieux que le premier. Entre les deux s’étaient écoulées quatre années que j’avais surtout consacrées à la lecture. La légende veut qu’un Comité de bibliothèque circulante se soit réuni spécialement en mon honneur, afin de voter un règlement aux termes duquel nul lecteur ne pourrait obtenir l’échange de son livre plus de trois fois par jour. Eh bien, malgré cette restriction, comme nous avions chez nous des rayons bien garnis, j’atteignis ma dixième année avec un cerveau orné de connaissances qui ne me venaient certainement pas de l’école.

Je ne crois pas que l’existence contienne de joie plus complète, plus riche que celle du petit garçon doué d’imagination, dont les loisirs sont limités, mais qui a réussi à s’installer dans un coin avec un livre et la certitude que l’heure lui appartient. Que tout est frais et vivant ! Votre cœur, votre âme sont, en vérité, avec votre héros dans la Prairie ou sur l’Océan. C’est vous-même qui agissez, souffrez, vous réjouissez. Vous êtes armé de la longue carabine à petit calibre du Kentucky, avec laquelle on accomplit de si prodigieuses besognes, vous gréez le perroquet quand la voile, en faseyant, vous précipite dans l’Océan Pacifique ; accroché à la patte d’un albatros, vous réussissez à vous maintenir à la surface des flots jusqu’à ce que le maître d’équipage – le personnage comique – accoure avec un canot armé par des matelots de bonne volonté et vous hisse à bord au bout d’une gaffe. Quelle magie, cette émotion qui s’empare d’un cœur et d’un cerveau enfantins ! Bien avant ma treizième année, j’avais parcouru toutes les mers, je connaissais les Montagnes Rocheuses comme notre jardin. Que de fois j’ai bondi sur l’échine du buffle qui me chargeait ! Et c’était besogne de tous les jours de mettre le feu à la prairie sous mes pieds pour combattre l’incendie qui, derrière moi, faisait rage, ou de descendre un cours d’eau sur une demi-lieue pour mettre les limiers en défaut. J’ai dompté des chevaux, j’ai franchi des rapides, j’ai trompé l’ennemi sur la direction de mes pas en marchant avec des mocassins, les talons en avant, j’ai séjourné longuement sous l’eau et respiré par un roseau dont l’extrémité émergeait ; j’ai simulé la folie afin d’être délié du poteau de torture ! Les guerriers indiens que j’ai occis en combat singulier peupleraient un cimetière. En ces affaires, j’ai reçu pas mal de horions, mais la chance le voulut, jamais je n’écopai sérieusement, et toujours une jeune squaw, des plus fascinantes, m’a soigné et guéri. Ces aventures étaient plus réelles que la réalité. Depuis, j’ai tiré de vrais ours, harponné de vraies baleines. C’est d’une banalité lamentable auprès des hauts faits autrefois accomplis coude à coude avec M. Ballantyne ou le Capitaine Mayne-Reid.

Le moment venu, on m’expédia au collège où mes camarades ne tardèrent pas à découvrir que je possédais plus que ma part des histoires dont ils étaient friands. Je fis mes débuts de conteur.

Un jour de demi-congé pluvieux, je me trouvai juché sur un pupitre, devant un auditoire d’élèves accroupis sur le sol, menton en main. Je m’enrouai à dévider les malheurs de mes héros. D’une semaine à l’autre, les infortunés ont lutté, peiné, gémi pour l’amusement de mon petit cercle. Des gâteaux encourageaient mes efforts. D’ailleurs, j’avais toujours soin d’établir des stipulations précises, d’exiger des tartes au comptant, preuve manifeste que j’étais né pour faire un jour partie de la société des Gens de Lettres. Au moment le plus pathétique, je m’interrompais net et, pour me remettre en route, il fallait des pommes. Quand j’en étais aux passages :

« La main gauche dans les boucles magnifiques, il brandissait sur la tête de la jeune fille son poignard ensanglanté lorsque… »

ou :

« Lentement, très lentement, la porte tourna sur ses gonds. Le méprisable marquis, les yeux dilatés d’horreur, aperçut… »

je savais que je tenais mon public en main. Telle fut ma première œuvre.

Et là se seraient peut-être arrêtées mes expériences littéraires si, dans ma prime adolescence, cette bonne vieille institutrice aux traits austères, la Pauvreté, ne m’avait pris par la main.

J’écrivis. J’eus la surprise de voir accepter ma prose. Le Chamber’s Journal, ce jour-là, se montra à la hauteur des circonstances. Aussi n’ai-je cessé de professer de la tendresse pour sa couverture moutarde. Au cours de huit années, je lançai une cinquantaine de manuscrits qui décrivirent autour des éditeurs d’irrégulières orbites pour revenir, en général, tel le boomerang, à leur point de départ. N’empêche, ils finirent tous par se caser quelque part, d’une façon ou d’une autre. M. Hogg, de la London Society, fut un de mes plus fidèles clients ; M. James Payn dilapida des heures de son temps précieux pour m’encourager. Je le savais l’un des hommes les plus occupés de Londres ; aussi chacune de ses lettres malicieuses, généreuses, – et illisibles, – m’a toujours rempli d’un étonnement reconnaissant.

Il est des gens qui parlent comme s’ils croyaient à l’existence d’une porte dérobée par laquelle on arrive à se glisser dans la littérature ; je n’ai jamais eu la moindre recommandation auprès d’un rédacteur en chef ou d’un éditeur avant d’être entré en relations d’affaires avec eux. Je ne crois pas que j’en aie pâti. Pourtant, mon apprentissage fut long et pénible. En dix ans de dur labeur, je gagnai moins de cinquante livres sterling par an avec ma plume. Je me fis une place dans les meilleurs périodiques : Cornhill, Temple Bar, etc., mais à quoi cela peut-il servir, puisque, dans ces revues, on ne signe pas, système très préjudiciable aux jeunes écrivains ? J’éprouvai de la surprise, de l’orgueil, quand, l’un après l’autre, les critiques attribuèrent à Stevenson « La Déclaration de Habakuk Jephson » que j’avais donnée au Cornhill, mais, tout accablé que je fusse sous le poids d’un pareil compliment, j’aurais trouvé beaucoup plus utile le moindre mot tièdement élogieux qui m’aurait personnellement cité. Après dix ans de ce travail, j’étais aussi inconnu que si jamais je n’avais trempé ma plume dans un encrier. Quelquefois, il est vrai, l’anonymat abrite de la critique autant qu’il dérobe les éloges : comme je le revois clairement, ce cher, cet excellent ami qui, un soir, courut après moi en brandissant un journal de la capitale !

« Vous avez lu ? on parle de la nouvelle que vous avez publiée dans le Cornhill !

– Non, qu’en dit-on ?

– Voici. »

Vivement il m’indiqua le passage tandis que, tremblant d’émoi, mais décidé à ne triompher qu’avec modestie, je lisais :

« Le Cornhill de ce mois contient une histoire capable d’affliger Thackeray dans son tombeau… »

Notre conversation avait des témoins ; à Portsmouth, la magistrature se montre sévère pour les voies de fait. Mon ami put se retirer indemne. Pour la première fois, je me rendis compte de l’état lamentable en lequel la critique s’était laissée choir.

Je finis par comprendre qu’un homme peut, pendant des années, verser en des articles de revues le meilleur de lui-même sans retirer d’autre avantage que le bénéfice immédiat inhérent aux travaux littéraires. J’écrivis encore un « premier livre » que j’expédiai à un éditeur. Catastrophe ! Jamais il ne parvint à destination. L’administration des Postes m’adressa d’innombrables papiers bleus pour m’informer qu’elle ne retrouvait pas la moindre trace de mon œuvre dont personne, depuis, n’a jamais entendu parler. Certes, je n’ai rien écrit de meilleur. Pourrait-il en être autrement ? Mais, je dois l’avouer en toute honnêteté, mon émoi, quand ce manuscrit disparut, ne fut rien, comparé à l’horreur que j’éprouverais si je le voyais reparaître imprimé. La Poste aurait pu perdre également un ou deux de mes premiers essais que je connais bien : ma conscience serait plus tranquille. Celui dont je parle avait pour titre : « Le Récit de John Smith, » et revêtait un caractère personnel, social, politique. S’il avait été édité, sans doute, un beau matin, je me serais réveillé avec la flétrissure de quelque condamnation, car, je le crains, par les allusions que j’y avais introduites, il côtoyait de près la diffamation. Par bonheur, la Poste l’égara ; telle fut la fin d’un autre « premier livre. »

Alors je composai un roman des plus sensationnels qui, à l’époque, m’intéressa prodigieusement. Je n’ai pas entendu dire que personne ait eu la même impression dans la suite. Pour excuser ses défauts, je puis expliquer que je l’écrivis pendant les loisirs que me laissait une clientèle absorbante, mais peu rémunératrice. Qui n’a pas essayé de combiner ainsi la littérature et l’exercice de la médecine est incapable de savoir exactement ce que cela représente de peine. Que de fois, heureux d’une matinée franche en perspective, je me suis mis à la tâche – que dis-je ? – je m’y précipitais, sachant le prix de ces heures paisibles. Alors surgissait ma femme de ménage, annonciatrice de fâcheuses nouvelles.

« Docteur, c’est le petit garçon de Mme Thurston.

– Qu’il entre, répondais-je en m’efforçant de caser ma scène en mon cerveau afin de reprendre la trame quand le calme renaîtrait.

– Eh bien, mon enfant ?

– Pardon, Docteur, maman voudrait savoir s’il faut mettre de l’eau dans son remède.

– Oui, certainement. »

En fait, le point est sans importance, mais il convient de répondre avec décision.

Le petit garçon s’en va. J’ai à peu près rattaché les fils de ma trame quand il revient précipitamment.

« Pardon, Docteur. Quand je suis rentré, maman avait déjà pris sa potion sans eau.

– Bah ! cela ne fait absolument rien. »

L’enfant se retire : il ne paraît pas convaincu.

Un nouveau paragraphe s’aligne sur le papier.

Pan ! pan ! pan ! cette fois, c’est le mari. Il dit, fraîchement :

« Il ne s’est pas produit quelque malentendu au sujet de ce médicament ?

– Aucun ; en réalité, la question n’avait pas d’importance.

– Ah ! alors pourquoi avez-vous répondu à mon petit garçon qu’il fallait ajouter de l’eau ? »

Je m’efforce d’expliquer l’affaire ; le mari hoche la tête, me regarde d’un air lugubre.

« Ma femme ne se sent pas bien, affirme-t-il. Si vous veniez la voir, nous serions tous plus rassurés. »

J’abandonne mon héroïne sur la voie, tandis qu’un express roule vers elle avec un fracas d’enfer. Je pars tristement, sous l’impression que j’ai encore gaspillé une matinée, laissé subsister dans ce malheureux roman quelque défaut apparent pour l’œil du critique.

Telle fut l’histoire de mon récit émouvant. Quand les éditeurs m’écrivirent qu’ils ne lui découvraient aucun mérite particulier, de tout mon cœur, de toute mon âme, je partageai leur opinion.

*

Je me mis à Micah Clarke sous des auspices plus favorables. Ma clientèle s’était améliorée ; je m’étais marié. Ma situation était en tout point plus agréable. Après une année de préparation et de recherches, j’achevai le livre en cinq mois. Je tenais, me disais-je, une serpe qui allait m’ouvrir un chemin. Je commençai par me couper les doigts. J’avais expédié le manuscrit à Londres, à un ami qui m’inspirait beaucoup de respect : il était lecteur dans une importante société d’éditions, mais, déjà échaudé par le roman historique, il avait perdu confiance. Mon œuvre erra de maison en maison ; personne n’en voulait. Blackwood découvrit qu’on ne parlait pas comme ça au XVIIe siècle ; Bentley, que le défaut capital du récit était d’être dénué d’intérêt ; Cassels, que l’expérience avait démontré l’impossibilité, pour un roman historique, d’obtenir un succès d’argent.

Je me vois encore en train de fumer devant mon manuscrit aux pages cornées un jour qu’après ses incursions dans la capitale, il était revenu respirer l’air de la province. Je me demandais quelle serait ma réponse si un éditeur audacieux, épris de risque, surgissait avec l’offre de quarante shillings pour tous droits.

Soudain, l’idée me vint de le soumettre à MM. Longmans. Le roman eut la chance de tomber entre les mains de M. Andrew Lang. La route lui fut désormais facile. Les choses tournèrent de telle sorte que je n’eus pas à sentir cet aiguillon douloureux de l’insuccès : voir pâtir pécuniairement de leur foi ceux qui ont cru en vos mérites.

Pour moi une porte s’ouvrait dans le Temple des Muses. Je n’avais plus qu’à créer une œuvre digne de franchir le portique.

_____

(Arthur Conan Doyle, traduit de l’anglais par Henry Borjane, in La Revue bleue, revue politique et littéraire, soixante-dixième année, n° 1, 2 janvier 1932. Cet article, « Juvenilia, » est paru dans The Idler Magazine, en janvier 1893 ; il a été repris dans l’anthologie My First Book, Chatto & Windus, septembre 1894. Le portrait de Conan Doyle par George Hutchinson et les illustrations de Sydney Cowell sont tirés de la publication originale)

Le comte de Lautréamont, qui s’appelait Isidore Ducasse, comme tout le monde, est né à Montevideo en 1846, et mort à Paris en 1870. Il n’avait que vingt-deux ans quand il publia, en 1868, le premier Chant de Maldoror, dont l’édition complète était imprimée, mais que son éditeur, Paul Lacroix, au dernier moment, se refusa à laisser sortir, crainte sans doute de poursuites. Les Chants de Maldoror n’ont donc vu le jour qu’après la mort du jeune écrivain, et ne rencontrèrent longtemps qu’une parfaite indifférence, jusqu’à leur découverte, en 1890, par Léon Bloy, lequel proclama dans un article le génie extraordinaire de l’auteur, qui, pour lui d’ailleurs, était fou. Remy de Gourmont a étudié Lautréamont, dans son Livre des masques, avec réticence et admiration. Par la suite, MM. Valéry Larbaud et Léon-Paul Fargue s’y sont intéressés à leur tour. Puis les Surréalistes sont venus, qui ont mis ce Lautréamont au rang de leurs saints et de leurs héros, entre Baudelaire et Rimbaud. Plusieurs éditions de ses Œuvres complètes ont paru ces dernières années aux éditions du Sans Pareil et de la Sirène ; l’une accompagnée de commentaires et de notes par M. Philippe Soupault. Deux autres vont paraître d’ici peu, respectivement préfacées par M. André Breton (éditions G. L. M.), et par M. Edmond Jaloux (librairie Corti). Voilà donc le comte de Lautréamont à sa place, à la portée directe du public. Grand sujet de scandale et d’étonnement pour beaucoup, à cause de l’exceptionnel de l’œuvre et du mystère qui entoure la personne de cet extravagant génie, infernal, apocalyptique. Je ne suis pas du tout sûr de l’aimer. Mais ce Lautréamont existe. Il s’agit de le définir et de le situer.

*

Ce n’est pas facile. L’apparition de ce météore n’a frappé personne, en son court passage. On ne sait presque rien de lui. Son père était chancelier délégué au consulat de France à Montevideo. Ce paraît avoir été un homme fantasque, et son fils parlera un jour de sa bizarrerie. Nous n’avons aucun renseignement sur l’enfance et sur la jeunesse d’Isidore Ducasse, à moins qu’il ne lui faille attribuer les souvenirs et les chagrins épouvantables qu’il prêtera plus tard, dans son livre, à son Maldoror. Il vint en 1867 à Paris, pour préparer le concours de Polytechnique, étant fort en mathématiques, à ce qu’il dit. Quelques rares lettres à l’éditeur Lacroix et à son associé Verbrœckhoven, ou au banquier Darasse, qui lui distillait prudemment la mince pension paternelle, permettent d’entrevoir le jeune poète dans ses logis parisiens de la rue Vivienne ou du faubourg Montmartre, écrivant la nuit devant son piano. Lacroix le dépeint comme un garçon « imberbe, nerveux, rangé et travailleur. » Ses billets au banquier Darasse trahissent un ton ironique, solennel et tendu. Les noms des amis auxquels il dédia ses Poésies ne disent rien : ni Hinstin, ni Dazet, ni Delmas, ni Lespès ne sont connus. Seul un certain Joseph Durand a laissé un vague souvenir chez les militants socialistes des dernières années de l’Empire ; et l’on voit Isidore Ducasse, en effet, figurer dans les meetings populaires de 1868 et 1869. Auguste Vitu le cite avec Raoul Rigault comme un des orateurs les plus applaudis de ces assemblées pour la violence des propos. C’est là que Vallès l’aura rencontré, qui a laissé, dans son Insurgé, un portrait assez peu flatteur d’un Ducasse aux cheveux carotte et à la barbiche safran, écarquillé, l’air ahuri, jouant les Marat, prêchant la guillotine avec des gestes de marionnette, grimaçant et claquant comme un pantin, avec une tête de décapité parlant. Vitu, dans sa brochure sur les Réunions publiques, retrouvée et citée par M. Philippe Soupault, rapporte quelques opinions de Ducasse, véritable communiste avant la lettre, qui réclamait la suppression de la propriété, le renversement absolu de l’ordre économique, l’expropriation générale du sol pour cause d’utilité publique, et proclamait que « c’est avec le fer que les questions seront résolues. » S’il avait vécu quelques mois de plus, il est vraisemblable qu’Isidore Ducasse aurait joué son rôle dans la Commune, et peut-être fini, d’ailleurs, sur une barricade ou à Satory, comme Rigault, Rossel ou Ferré. Mais il meurt le 24 novembre 1870, sans qu’on sache de quoi ni comment, et M. Philippe Soupault en profite pour se demander si la police fut absolument étrangère à ce décès. C’est toujours une explication à proposer quand on ne sait pas le fond des choses.

*

Inexplicables par la vie de l’auteur, qui n’a pas livré ses secrets, les Chants de Maldoror ne s’expliquent pas davantage par eux-mêmes, et c’est pourquoi il a fallu d’abord interroger la biographie défaillante pour se convaincre que ce livre étonnant demeurait sans clef. Il convient de prévenir qui ne l’a pas encore lu, car l’accès en est difficile. Devant cette extraordinaire divagation, croire qu’on est en présence de l’œuvre d’un fou, c’est la solution paresseuse. C’était la solution de Léon Bloy, qui conclut à la démence du génie, et dit même que Lautréamont a fini dans un cabanon ; erreur manifeste, contredite par l’acte de décès du poète, mais le péremptoire Léon Bloy n’en était pas à une inexactitude près. Gourmont penchait aussi pour la folie. Non, Lautréamont n’était pas fou, et notre ami Edmond Jaloux a mille fois raison sur ce point, qu’il précise avec beaucoup de clairvoyance dans la pénétrante préface de son édition, qui est bien, à mon sens, ce qu’on a écrit de plus juste et de plus intelligent sur le cas de l’exceptionnel écrivain. Les Chants de Maldoror sont les rêves d’un jeune homme de génie mort à vingt-quatre ans, qui a inséré dans ce magma les délires, les hallucinations, les fureurs d’une imagination déchaînée, certes, mais toujours expressément concertée et d’une lucidité parfaite. M. Edmond Jaloux observe que le trait caractéristique de la folie réside moins dans la singularité des propos que dans le désordre de la pensée ; et qu’il n’y a aucun désordre dans l’expression de Lautréamont, toujours cohérent et maître absolu de son style, de sa langue équilibrée et majestueuse, et même volontiers pompeuse et revêtue de cette solennité qu’on voit à la prose de Baudelaire. Il y a chez lui une certitude irréprochable du bien-dire, surprenante chez un écrivain de vingt ans, et qui fait le plus saisissant contraste avec la violence et le dérèglement de ses imaginations. J’avoue que je ne les aime guère, n’ayant point de goût pour l’anormal et le monstrueux, l’atroce, le fétide, l’abject, les vampires, les goules, les léviathans, le sang, les supplices, les impiétés systématiques, les outrances d’aucune sorte, et la frénésie, quelle qu’elle soit, même à fins morales comme il se pourrait que Lautréamont s’en soit proposé dans son extravagant poème. Mais enfin, il y a là quelque chose, et quelqu’un. Et cela mérite réflexion.

*

Poème ou roman ? Ce sont chants en prose, d’une ample cadence, où des thèmes reviennent, lyriquement, avec une force tranquille et puissante de vagues sonores. Le sujet, diffus, n’apparaît pas, comme si Lautréamont, débordé par la poésie, avait perdu le fil du conte. Il s’agit d’un héros du crime, de la perversion et de la cruauté, Maldoror, grand contempteur de l’homme, et de Dieu coupable d’avoir créé l’homme, théoricien du mal, artiste en méchancetés et en ignominies de toutes sortes, en perpétuel état de sadisme et de vampirisme, placé entre les frontières de la folie et les pensées de la fureur destructrice, et peut-être même vengeresse. On comprend très bien que les surréalistes aient fait leur grand homme de Lautréamont. Il aime à détruire ; il se complaît dans l’exceptionnel, et dans les plongées souterraines à travers les rêves que sa conscience endormie propose à l’homme. Le visionnaire Lautréamont était certainement très intelligent, avec un système bizarre et un goût inné pour l’étrangeté. Il devait très bien savoir ce qu’il faisait, en assemblant ses « laborieux morceaux de littérature. » « À l’heure où j’écris, note-t-il, de nouveaux frissons parcourent l’atmosphère intellectuelle. Il ne s’agit que d’avoir le courage de les regarder en face. »

Plus d’une fois, au cours de son livre, l’auteur intervient ainsi, machiniste paraissant au milieu de ses combinaisons dramatiques, comme pour attester par sa présence qu’il est bien le maître du jeu, et qu’il s’agit d’une monstrueuse expérience dont il assure la direction et la recherche. « La fin du dix-neuvième siècle verra son poète » ; ce sera lui. L’ironie, la bouffonnerie énorme qui parfois se mêlent à ses atrocités prouvent bien que Lautréamont n’est pas dupe de son effroyable entreprise, où le souci constant du style et les jets de la plus authentique poésie laissent pourtant place aux amusements de la verve verbale et de la plus joviale truculence : « L’éléphant se laisse caresser. Le pou, non. » « Adieu, vieillard, et pense à moi si tu m’as lu. Toi, jeune homme, ne te désespère point ; car tu as un ami dans le vampire, malgré ton opinion contraire. En comptant l’acarus sarcopte qui produit la gale, tu auras deux amis. » C’est du Baudelaire exaspéré. – À ce propos, une idée me vient, que je m’étonne de n’avoir pas trouvée dans les réflexions d’Edmond Jaloux sur Lautréamont. Il me semble, dans les rêves monstrueux de Maldoror, qui tantôt se sent devenir un poulpe à cent ventouses, tantôt épouse au fond des mers l’effroyable femelle du requin, discerner les effets de je ne sais quels excitants, donneurs d’hallucinations terrifiantes. Plusieurs traits, notés par le poète, sur les épouvantes raisonnées, les hallucinations servies par la volonté, l’anéantissement des facultés humaines, permettent de supposer chez Lautréamont la provocation voulue d’un état onirique artificiellement procuré, pour une exploration méthodique. Il rejoint ici Baudelaire encore, et son « hystérie cultivée, » et devance Rimbaud, lui aussi curieux de tous les dérèglements des sens et de l’esprit, pour voir ce qu’il y a au-delà de l’homme quand l’homme cesse de se posséder. Mais nous voici à la frontière extrême de la littérature. Si c’est bien ainsi que les choses se sont passées pour Lautréamont, son cas devient assez intéressant. Car il a trouvé quelque chose, au-delà de la conscience et de la raison. Tout ce qui est de l’homme nous importe.

*

Pour spécifier ce qu’il y a d’exceptionnel dans le génie du mystérieux Lautréamont, M. Edmond Jaloux a cru pouvoir comparer son apparition dans la littérature à celle d’un aérolithe. L’aérolithe est un caillou tombé du ciel avec fracas. Fracas à part, et encore à retardement, Lautréamont n’a rien, ce me semble, d’un tel phénomène, généralement isolé. Ou alors il aurait sa place dans une véritable pluie d’aérolithes, car il n’est pas tellement isolé que l’on pense. II fait partie de toute une famille littéraire, nombreuse avant lui et non éteinte, à laquelle il appartient strictement. Il s’insère dans la tradition du fantastique – celle des « écrivains sauvages » (le mot est de lui) – que Rimbaud continue avec ses Illuminations, et que Mirbeau prolonge dans son effroyable Jardin des supplices. Petrus Borel, le Lycanthrope, l’a précédé ; Hoffmann, Edgar Poe, sont du cousinage. Avant eux, il y avait eu Lewis, l’auteur du Moine ; et Anne Radcliffe aux romans noirs. Et Loaisel de Tréogate, avec son bizarre Dolbreuse. Et surtout le marquis de Sade, autre délice des surréalistes ; sans oublier le lointain Pétrone, au Satyricon difficile à lire pour savoir ce qu’il veut dire exactement. D’autre part, il y a Byron et Manfred, que Lautréamont prétend refaire ; et Milton, et Dante, dont l’influence est manifeste dans la démarche et même la diction de Lautréamont, homme de très vaste culture ; et les Paroles d’un croyant, de Lamennais, dont la vision d’apocalypse a des analogies dans les Chants de Maldoror. Ces parentés diverses, à de variables degrés, expliquent et justifient Lautréamont, qui n’est unique que par la violence des images et l’horreur de son invention. J’en voudrais pouvoir donner une idée par quelques citations pertinentes, tantôt répugnantes, tantôt admirables : il faudrait une colonne de plus. Cherchez donc, si vous en avez le goût, dans Maldoror, la page inouïe sur le pou, celle du pendu par les cheveux, supplicié par sa mère et sa femme ; celle sur la prostitution ; celle – magnifique – de la tempête. C’est atroce ; c’est parfois d’une beauté singulière et rare comme le rayon vert des ciels du désert ; c’est toujours débordant de force. À la fin, cependant, cela finit par être ennuyeux : il y en a trop, et Lautréamont tombe souvent dans le verbiage de l’éloquence pour l’éloquence ; si bien qu’on ne sait plus du tout ce qu’il veut prouver. Et l’on reste, déconcerté, comme devant le mystère de qui n’a pas dit son secret.

*

Je crois qu’il faut prendre le livre de Lautréamont comme l’ouvrage d’un homme très jeune, prodigieusement doué, dépassé lui-même par son inspiration et remonté un peu ahuri de sa descente vertigineuse aux profondeurs. L’énigme subsiste, et il l’a obscurcie encore par la préface de ses Poésies, et ses lettres, où, dans les derniers temps de sa courte vie, il a expressément renié son œuvre précédente et déclaré que, désormais, il va renouer avec le bon sens, la raison, le calme et l’espoir. Il tient alors que la poésie n’a pas progressé d’un pas depuis Racine, et qu’il faut prendre le contre-pied systématique des « Grandes-Têtes-Molles » du romantisme, de Chateaubriand à Flaubert et à Baudelaire, sans omettre Hugo, Musset et Lamartine, femmelettes pleurardes et coupablement désespérées. Dieu existe, l’âme est immortelle, tout est bien ; il faut réinventer l’espoir… M. Edmond Jaloux se demande s’il n’y a pas, dans ces derniers propos, une vaste mystification. Cette supposition est grave. Si Lautréamont n’est qu’un mystificateur, quand donc l’est-il ? Dans ses Poésies ? Pourquoi pas dans son Maldoror ? Entre les deux, il n’y a qu’une année ou deux d’intervalle. – Il me semble plutôt permis de penser que Lautréamont, esprit mathématique un moment génialement engouffré dans la poésie, a très bien pu ressortir avec dégoût du sombre et tragique voyage, et même au besoin retrouver Dieu. C’est ce qui est arrivé à Rimbaud, rompant brusquement sans retour avec la littérature répudiée – « Absurde ! Abject ! Quel dégoût ! » – et finissant à vingt années de là en croyant. Lautréamont fait beaucoup penser à Rimbaud, tous les deux prospecteurs d’étranges régions de l’esprit. Je comprends que l’on s’intéresse à leurs quêtes. Mais, pour moi, une fois la curiosité satisfaite sur ces voyageurs excentriques, ce sont des vérités plus usuelles qui m’importent. Il y a encore tant de choses à apprendre dans le domaine humain du normal et de l’immédiat !

_____

(Émile Henriot, « Courrier littéraire, » in Le Temps, soixante-dix-huitième année, n° 27903, mardi 1er février 1938 ; Frans de Geetere, frontispice et eau-forte pour Les Chants de Maldoror, Paris : H. Blanchetière, 1927)

(Anniversaire de sa mort : 7 octobre 1849)

Soixante-quinze années se sont écoulées depuis cette mort bizarre et, d’après une légende cruelle, Poe aurait fini dans le ruisseau, succombant victime de sa funeste passion pour l’alcool.

Les plus indulgents lui accordent, toutefois, le bénéfice des circonstances atténuantes : l’excuse de sa bohème et de sa misère, auxquelles venait aussi se joindre le chagrin, ancien déjà, causé par la perte d’une compagne adorée, sa cousine, Virginie Clemm, qu’il avait épousée.

Mais la fin du plus romantique des écrivains américains est autrement plus tragique encore – on va le voir – et laisse bien loin derrière elle tout ce qu’aurait pu imaginer l’esprit tourmenté de celui-là même qui, dans ses contes, paraît avoir atteint les extrêmes limites des hallucinantes angoisses.

*

Notons tout d’abord les circonstances dans lesquelles Edgar Poe fut amené à se trouver à Baltimore dans le courant de l’année 1849, la dernière de sa vie.

Dès le mois de juillet, il avait quitté son cottage de Fordham, dans les proches environs de New-York, laissant là Mrs Clemm, sa belle-mère, qui, depuis la mort de sa fille jusqu’à celle de son gendre, ne cessa jamais de prodiguer à ce dernier les soins les plus dévoués comme les plus affectueux.

Il avait formé le projet d’entreprendre dans quelques grandes villes des États-Unis une tournée de conférences, dont le produit, joint à une collaboration active dans certaines revues, devait lui procurer les fonds nécessaires à la réalisation de son rêve constant qui était de fonder une revue à lui, Stylus, dont il serait le maître absolu.

Il allait, toutefois, être déçu dans ses espérances.

Si lectures et conférences obtenaient un assez grand succès, par contre la plupart des magazines sur lesquels il comptait pour y publier de nouvelles œuvres en prose et en vers cessaient brusquement de paraître, poursuivis par une malchance acharnée.

Navré et en proie à une déprimante mélancolie, qui faisait naître en lui le délire de la persécution, Poe gagnait bientôt Richmond, et dans cette région, berceau de son enfance, ne tardait pas à sentir se rétablir un peu sa santé ébranlée.

À Richmond, d’ailleurs, allait se dérouler l’un des derniers chapitres – et non des moins étranges – du bizarre roman de sa vie.

Ne retrouvait-il pas là, dans la personne de Mrs Shelton, celle qu’il avait follement aimée alors qu’elle était miss Elmira Royster ?

Vingt ans auparavant, il habitait avec sa famille d’adoption, une maison voisine de celle qu’occupaient les parents de la jeune fille, et une tendre idylle était née entre les deux jeunes gens.

Une secrète promesse de mariage les avait liés l’un à l’autre, mais leur intrigue amoureuse s’était trouvée brusquement rompue de part et d’autre, du fait des parents.

Edgar partait pour l’Université de Virginie et Elmira, hâtivement mariée, devenait Mrs Shelton.

Poe la retrouvait veuve aujourd’hui et sentait renaître en lui son amour de jeunesse pour celle qui avait été si longtemps l’Égérie de ses rêves.

Il sut si bien lui faire partager ses sentiments qu’Elmira accepta de devenir sa femme.

Le mariage, formellement décidé, avait été fixé au 11 octobre et Poe résolut de partir pour Fordham afin d’en ramener avec lui la bonne Mrs Clemm, avertie de cette union projetée, et qui devait assister à la cérémonie.

En faisant ses adieux à Mrs Shelton tandis que celle-ci l’accompagnait au paquebot devant le conduire à Baltimore, Edgar Poe paraissait sous l’empire d’une profonde tristesse, avouant avoir de sombres pressentiments. Ne lui avait-il même pas parlé de sa folle appréhension de ne jamais plus la revoir ?

Sinistres pressentiments d’une fin imminente et qu’il avait déjà eus en juillet, à son départ de Fordham, alors que, rangeant tous ses papiers, mettant ses affaires en ordre, il confiait à son ami Griswold le soin de publier ses œuvres, au cas où il viendrait lui-même à mourir.

Néfaste décision de Poe, qui était loin de soupçonner dans la personne de Rufus Wilmot Griswold un infâme détracteur capable de ternir sa réputation en le peignant, dans son fameux Memoir, sous les couleurs d’un odieux et répugnant scélérat de génie.

Et c’était ce même révérend docteur en théologie qui, jouant le rôle du plus criminel des tartufes, s’acharna, telle une goule immonde, sur la dépouille du malheureux poète, en insinuant et laissant répandre les bruits les plus dégradants sur les circonstances qui avaient entouré sa mort.

Nous arrivons ici au fait même dans toute sa brutalité.

Aux premières heures du 7 octobre 1849, un homme avait été trouvé, gisant inanimé, étendu sur un banc dans l’une des rues de Baltimore. Apercevant un rassemblement de badauds, un policeman s’était approché et, en présence de l’état désespéré de l’inconnu, il avait hélé une voiture et conduit le moribond dans l’un des hôpitaux de la ville, le Washington Medical College.

Cet homme, sans connaissance, aux vêtements souillés, échoué dans la rue comme une misérable épave humaine, n’était autre que le grand écrivain Edgar Allan Poe…

Quelqu’un, d’ailleurs, semblait déjà l’avoir reconnu : l’un des passants qui avaient aidé à le relever, un typographe revenant de son travail de nuit.

Dès lors, une légende se forme autour de ce qui – n’eût été la personnalité du mourant – aurait pu passer pour un banal fait divers.

Plusieurs versions, d’ailleurs, coururent à ce sujet.

La plus accréditée est que Poe, se trouvant de passage à Baltimore au moment d’une élection, avait été rencontré par un groupe de rabatteurs électoraux qui l’avaient entraîné de taverne en taverne, le faisant boire outre mesure afin de le contraindre à voter inconsciemment pour leur candidat. Mais le voyant aux prises avec une attaque de delirium tremens, suite de cette folle beuverie, ils l’avaient abandonné dans la rue afin d’éviter de sérieux ennuis.

Ces actes de corruption électorale étant assez courants dans les mœurs politiques américaines, l’explication de la mort de Poe, survenue à l’hôpital le jour même de son entrée, parut tout aussi plausible que la suivante, également répandue dans le public :

Ayant retrouvé à Baltimore d’anciens camarades de l’école militaire de West-Point, dont il avait été un cadet dans sa jeunesse, Poe se serait livré avec eux à une orgie qui avait produit chez lui un accès de delirium tremens.

Toutes les versions – on le voit par ces deux-ci – s’accordaient sur un même point : terrassé par l’ivresse, Poe avait succombé à l’hôpital, dans cette même journée du 7 octobre, des suites d’un accès d’alcoolisme.

La vérité était tout autre, mais nul ne s’avisa d’aller la chercher dans la seule pièce qui pût la faire éclater au grand jour, le procès-verbal de la mort d’Edgar Allan Poe, dressé par le docteur J. J. Moran, médecin-chef du Washington Medical College, qui assista le malheureux écrivain à ses derniers moments.

Edgar Poe, qu’on avait amené à l’hôpital, déclarait le médecin, venait d’être trouvé étendu inanimé sur un banc dans Light Street.

Il était dans un état complet de torpeur causé – affirmaient ceux qui l’avaient relevé – soit par l’alcoolisme, soit par l’absorption d’un narcotique ; on ne pouvait le préciser bien au juste.

Placé dans une chambre particulière, Poe avait été déshabillé et minutieusement examiné par le docteur Moran, qui n’avait en ce moment aucune notion sur son malade, ses habitudes, son genre de vie et sa situation pécuniaire.

Mais laissons ici la parole au médecin :

« Ses vêtements et son haleine n’exhalaient aucune odeur d’alcool. Il n’avait ni délire ni agitation. La peau était livide ; quelques bruits seuls se faisaient entendre dans sa gorge ; il paraissait dormir.

Son état était comateux.

On lui appliqua des compresses d’eau tiède, des sinapismes aux pieds, aux mollets et au ventre, et de la glace pilée à la tête.

Je fis fermer les rideaux des fenêtres et je tâchai de lui donner la position la plus confortable à son état, plaçant en outre une garde à son chevet. »

On remarquera que, sur un point, le rapport du médecin est formel : les vêtements et l’haleine du malade n’exhalaient aucune odeur d’alcool, si aisée à définir pourtant ; pas de délire, aucun mouvement désordonné.

Nous sommes loin, on le voit, des symptômes bien caractéristiques du delirium tremens !

Une demi-heure environ après ce premier repos, Edgar Poe rejette sa couverture, se dresse sur son séant et, les yeux grands ouverts, demande brusquement où il est.