_____

Deux Vanités flamandes ; la première gravure, anonyme, pourrait bien être du même auteur que la seconde, le peintre Mærten de Vos, c. 1600

_____

Deux Vanités flamandes ; la première gravure, anonyme, pourrait bien être du même auteur que la seconde, le peintre Mærten de Vos, c. 1600

Il était l’heure androgyne où de gris le lac devient bleu. Nul engin ne glissait sur le vernis des routes proches. Le taillis semblait vierge et le matin puceau.

Comme trois heures du matin sonnaient vers La Muette ou l’Étoile, quelque chose bougea, puis s’ébroua dans l’air vif.

Je songeai à un faisan d’abord, puis à un chevreuil, puis à une laie suitée. Ce fut un centaure qui apparut.

Ne me demandez pas comment un centaure se trouvait justement ici, à deux pas du Pré-Catelan, dans le second quart du vingtième siècle. En ces temps de T. S. F., d’empirisme et de mystère, il ne faut pas trop approfondir.

J’eus à peine le temps de me dissimuler derrière un arbre, qui devait être un marronnier, à moins que ce ne fût un érable.

Mon cœur surpressé battait la chamade : une-deux, une-deux.

C’est dans ces circonstances que nous apprenons à mépriser l’humanité. Mes jambes, dont je suis habituellement fier, étaient fauchées par la panique. Simple effet d’inaccoutumance à un bétail inusité.

J’écarquillais les yeux sur ce cavalier seul surpris à faire la haute école. Le cheval était indéniable et n’avait pas d’homme sur les reins. À la place du col, un tronc ; sur ce tronc, une tête barbue, qui ressemblait à s’y méprendre à celle de Georges Ponsot. L’animal trottait sous poil alezan, avec une queue magnifique. Autant que mon trouble m’en donnait licence, je le reconnus pour entier.

L’homme s’en prend toujours de son imbécillité aux dieux et je reprochai à ceux-ci mon indépendance matinale. Rien ne leur eût été plus facile que de traverser ma trajectoire par le moyen d’une jolie femme ou d’un pickpocket.

À la vérité, j’avais peur.

Je ne sais si le centaure se mange. L’évidence me suggérait que le centaure mange d’abord. Se nourrit-il d’herbe ou bien de chair ? J’y perdais ma science mammifère et le Larousse n’en parle point.

Un seul détail était certain. Le nouveau venu représentait quinze cents livres de viande nette.

Jamais autant qu’à cette minute, je ne me sentis civilisé. J’appelai bassement à mon secours les bourreaux de toute poésie : Anglo-Saxons, sergents de ville et taxis.

Durant ce temps, le monstre velu se cabrait, frappait le sol de son sabot, étirait ses bras vers les feuilles ou lissait sa barbe soigneusement. Il avait les ongles bien faits et sa main ne portait pas d’alliance.

« Voilà, pensai-je dans le secret, sans doute le dernier centaure. Encore une famille qui s’éteint. »

À ce point de ma déduction, mon pied heurta une branche sèche. Elle craqua comme un tonnerre dans le silence matinal.

Le centaure fit demi-tour, me vit, et, levant ses épaules musculeuses, murmura philosophiquement :

« Cela devait arriver ! »

Je ne sais si vous êtes comme moi. Les bêtes qui parlent me sont insupportables.

Je bondis et, me souvenant que j’étais champion de demi-fond, je pris la fuite avec rapidité vers les lieux où la civilisation commence, c’est-à-dire vers les alentours de la Porte Maillot. J’eus l’illusion de battre les records dans cette course contre le monstre. Je ne courais plus, je volais.

Mais que faire en présence du destin ?

Les jambes de la bête fabuleuse avaient la supériorité du nombre. Elles se rapprochaient d’un galop léger et je sentis un souffle sur mes reins. Un frisson d’horreur me glaça et je tombai sur l’herbe verte.

Le centaure me huma avec inquiétude et grogna paternellement :

« Est-il permis de se mettre dans de pareils états ?… Relevez-vous, mon petit jeune homme ! Et quittons ces bords fréquentés. »

Il prit la route de Bagatelle et je le suivis en désordre. Quand j’étais élève de cinquième, il me semblait normal que les centaures s’exprimassent avec éloquence. Il y a un degré de fiction livresque à partir duquel rien n’étonne plus. Il en est de même dans la réalité, et la volupté ou l’horreur trouve rapidement ses bornes. Un homme qui court avec quatre pattes égale un cheval parlant.

Le jour grandissait. Le soleil gaspillait ses flèches, pâles d’abord comme des rayons de lune, jaunes ensuite comme des rayons de miel. Le centaure cheminait noblement dans le hallier et je marchais, de loin, sur ses traces, de peur d’un coup de pied subtil.

L’aventure ne me souriait point. Il est des limites à l’inconnaissable.

Je n’espérais rien de bon de ce paradoxe où Cuvier et l’art vétérinaire étaient pareillement bafoués.

Au plus creux du fourré le centaure s’arrêta, s’assit complaisamment sur son derrière et, de sa tribune isabelle, me parla non sans de longs soupirs :

« Mes ancêtres autrefois semaient la terreur dans le monde et se consacraient pour ce motif à l’élevage des demi-dieux. Aujourd’hui, il n’y a même plus de dieux. Il ne reste que des hommes.

– Et des chevaux-vapeur, fis-je.

– Jeune homme, vous l’avez dit. C’est moi qui prends peur devant eux. Leur bruit m’irrite jusqu’aux mœlles. Représentant d’une race déchue, je suis tout sensibilité. Alors, je me dissimule dans les bois. Je recherche la paix nocturne.

– Mais le jour ? »

Le centaure hocha la tête.

« Le jour, je rentre à la maison. »

Je me contins, par politesse, mais les aiguillons de la curiosité perçaient mon visage.

Le digne quadrupède hésita, puis confidentiellement me dit :

« Il est des secrets pleins d’horreur. Au moins, n’en dites rien, jeune homme. La nuit, je cours à quatre pattes. Le jour, je suis instructeur chez Chéri. »

_____

(Georges Barbarin, in La Vie parisienne, soixante-septième année, n° 52, samedi 28 décembre 1929)

SON PARDESSUS

_____

Il le perdit,

le retrouva :

Il le perdit quand même

Monsieur le rédacteur en chef,

Je sors de mon lit, dans lequel j’ai passé un congé de huit jours que m’avait accordé mon administration, mais ne sortirais-je pas de mon lit que je sortirais certainement de mes gonds, comme on dit, à la seule pensée de l’aventure qui me valut grippe, teinture d’iode, mouches de Milan, papiers-moutarde, hunyadi-janos et ipéca. Figurez-vous, monsieur, que j’ai perdu mon pardessus, ce qui, au bout du compte, n’aurait rien de surnaturel, si, ayant perdu mon pardessus et l’ayant retrouvé, je ne continuais pas moins à l’avoir perdu tout de même.

Ceci demande quelques explications. Je vous les apporte, monsieur, avec d’autant plus de plaisir que j’espère que mon malheur, grâce à la publicité de votre journal et aux initiatives réformatrices qu’elle ne manquera point de susciter, que mon malheur, dis-je, servira au bien public.

Il y a eu dimanche huit jours, je sortais de chez moi, muni de mon pardessus et d’un bon « tuyau » pour Auteuil. Il faisait beau. J’avais mon « tuyau » dans ma poche et mon pardessus sur le bras.

J’entrai dans un fiacre. C’était un de ces fiacres fermés qui, au-dessus du strapontin et sous le siège du cocher, offrent au voyageur encombré le secours d’un trou noir et oblong, de cette forme particulière qu’ont les sépultures creusées dans les catacombes de Saint-Calixte (je ne parle point des autres, n’ayant visité que celles-là : Rome, via Appia, une lire au gardien). Dans ce trou, je disposai mon pardessus et, arrivé à destination, je l’y laissai, avec cette belle sérénité du distrait que je suis.

Ce n’est qu’après avoir touché Granule, monsieur, que je constatai que, si je gagnais d’une part 95 francs, je perdais d’autre part mon pardessus, au total un déficit de 70 francs que j’essayai de récupérer le plus tôt possible en recherchant à la station le cocher qui m’avait conduit aux courses. Je le trouvai. Il avait encore mon pardessus. Je lui donnai cent sous et tentai de rentrer en possession de mon bien. Il y mit obstacle. Je lui demandai pourquoi. Il me répondit :

« Parce que les règlements s’y opposent ! »

Je dus l’accompagner au dépôt, vers lequel nous nous dirigeâmes, mon cocher, mon pardessus et moi. Là, je donnai toutes indications nécessaires, et je crus que j’allais pouvoir emporter ce qui m’appartenait, quand l’enquêteur m’en empêcha. J’en voulus connaître la raison.

« Parce que les règlements s’y opposent ! »

Les règlements, en effet, exigeaient que mon pardessus s’en allât au bureau central de la compagnie. Mais, comme la « caisse » qui ramasse dans les différents dépôts les objets trouvés ne travaille pas le lundi de Pâques, je devais attendre au surlendemain.

Me voilà, le surlendemain, au bureau central. Enfin ! (Il faut vous dire, monsieur le rédacteur en chef, que la température avait considérablement fraîchi). Enfin ! je crus que j’allais pouvoir réendosser mon pardessus ! Et j’allongeais déjà la main ; mais, au bureau central, on veillait :

« Impossible ! me cria-t-on.

– Et pourquoi ?

– Parce que les règlements s’y opposent ! »

Les règlements, en effet, exigeaient que mon vêtement fût déposé au 4ème bureau de la 1ère division de la préfecture de police. Comme il était plus de trois heures, je dus attendre au lendemain.

Le lendemain, il était midi quand je me dirigeai, mélancolique, vers le quai des Orfèvres, pensant à part moi, dans ma petite jugeote, que je n’allais pas apporter à cette préfecture plus de preuve de ma propriété que je n’en avais donné à l’administration de la compagnie, quatre jours auparavant et maudissant tous les règlements de la terre. Sur ces entrefaites, il se mit à pleuvoir ; j’attrapai l’averse et un bon rhume qui devait dégénérer en une bronchite. Enfin, je pénétrai dans le bureau pour apprendre que, deux heures plus tôt, un monsieur était venu demander mon pardessus qu’il prétendait être le sien. Il avait donné toutes indications précises, et puisque je prétendais, moi, être le véritable propriétaire, il était probable que celui qui m’avait précédé avait été « chargé » par mon cocher, après mon départ, qu’il n’avait pas osé emporter l’objet perdu sous l’œil de l’honnête automédon, mais qu’il s’était renseigné suffisamment, pendant la course, sur le pardessus lui-même, pour pouvoir réclamer à la préfecture un vêtement qui ne lui avait jamais appartenu.

« Heureusement, fis-je en riant jaune, heureusement que vous n’avez pas été sa dupe. Vous, on ne vous trompe pas !

– Monsieur, me répondit-on, nous aurions trop à faire s’il fallait s’occuper de savoir si l’on nous trompe. Nous avons donné à ce monsieur votre pardessus.

– Et pourquoi ? m’écriai-je suffoqué.

– Parce que, monsieur, les règlements ne s’y opposaient pas ! »

L’abonné qui se plaint toujours.

Pour copie conforme :

GASTON LEROUX.

_____

(Gaston Leroux, in Le Matin, derniers télégrammes de la nuit, vingt-quatrième année, n° 8446, samedi 13 avril 1907 ; repris dans Les Temps nouveaux, supplément littéraire, volume 5, n° 36, 4 janvier 1908)

À M. Cambronne,

poste restante

_____

À PROPOS DES FANTAISIES POSTALES

_____

Monsieur le rédacteur en chef,

C’est encore moi ; mais l’aventure qui vient de m’arriver avec l’administration des postes est telle que je ne me crois point le droit de la passer sous silence. Vous remarquerez, du reste, monsieur le rédacteur en chef, que je n’attache d’importance à mes petites misères qu’autant que je redoute que les autres aient à en souffrir et qu’elles deviennent ainsi, trop promptement, des catastrophes publiques. Je suis heureux, dès l’abord, de cette parenthèse qui tend à établir que je ne suis point un méchant homme, désireux de faire du bruit dans le monde, et je vous prie de croire, monsieur le rédacteur en chef, que je n’ai besoin d’aucune invitation pour remettre moi-même à sa place mon humble personnalité.

Ceci dit, je ne ferai aucune difficulté de vous avouer qu’à cause de ce coquin de printemps, je ne puis m’empêcher de regarder en ce moment les jolies femmes dans la rue. Il y en a beaucoup, monsieur, mais, étant d’un naturel timide, je les regarde sans oser leur adresser la parole.

*

Tant est que l’autre jour, au coin de la rue de Babylone et d’un grand magasin (avez-vous remarqué, monsieur le rédacteur en chef, avec quelle admirable régularité on est conduit, dès qu’on suit une femme, à la porte d’un grand magasin ?), tant est, dis-je, que l’autre jour l’une d’elles, exaspérée sans doute de mon silence, me traita de « gros imbécile. » Commencée sur ce ton, la conversation prit bientôt une allure qui n’était point pour me déplaire. La jeune personne, qui me parut désintéressée, en oublia l’exposition de blanc et, poursuivant à pas lents une promenade un peu incohérente, nous nous trouvâmes rue Cambronne, dans le moment que nous nous avouions une inclination mutuelle à laquelle rien ne saurait résister. Mais l’heure étant venue de nous séparer, je la priai de me fixer un rendez-vous par lettre, poste restante, au bureau de mon quartier. Elle me le promit le plus gracieusement du monde et me demanda sous quel nom de mystère il lui serait possible de m’écrire. Sur quoi, ayant levé les yeux sur la plaque bleue qui marquait le coin de la rue et ayant lu ces mots : « Rue Cambronne, » je lui répondis :

« Mon Dieu ! madame, écrivez au nom de M. Cambronne. »

La chose fut entendue et nous nous séparâmes.

Je vous donne, monsieur le rédacteur en chef, toutes ces explications préalables pour que vous ne soyez point tenté de croire que j’ai choisi ce nom pour faire une mauvaise farce à l’administration des postes, ou encore pour qu’il me portât bonheur. Non, j’ai dit à cette jeune personne « Cambronne » comme je lui aurais dit « Durand. »

*

Le lendemain, qui était le jour fixé entre nous pour la lettre, je me présentai au guichet du bureau de poste et je demandai fort poliment :

« Pardon, monsieur, avez-vous une lettre, poste restante, pour M. Cambronne ? »

L’employé me répliqua :

« Vos papiers ? »

Je crus d’abord avoir mal entendu, mais comme il insistait je fis remarquer à ce fonctionnaire que, de mémoire d’homme, – de la mienne, du moins, – on n’avait jamais exigé de papiers pour la remise d’une lettre adressée poste restante.

« Et Dieu sait si j’en ai reçu, avançai-je avec une certaine fatuité, et à toutes les initiales !

– Oui, monsieur, à toutes les initiales, mais pas au nom de Cambronne, ni à aucun autre nom, sans quoi on aurait exigé de vous les renseignements que je vous demande.

– Ainsi, m’écriai-je, ainsi je puis vous demander si vous avez une lettre aux initiales JK ou BF, ou XYZ ?

– Monsieur, interrompit-il, me le demandez-vous ?

– Je vous le demande.

– Eh bien ! la voilà !…

– C’est trop fort ! m’exclamai-je, en repoussant le papier avec horreur. Vous me livrez une lettre que vous savez ne pas m’appartenir et vous en retenez une autre que vous savez pertinemment être la mienne, sous prétexte qu’il vous faut des papiers et des renseignements !

– C’est le règlement ! »

*

Cet homme prononça ces derniers mots d’une façon si solennelle que je vis bien que je ne tirerais rien de lui par la violence, la colère et même la menace de me plaindre de lui aux journaux. J’usai donc de douceur, et c’est sur le ton de la conciliation que j’essayai de lui fournir quelques-uns des renseignements dont il prétendait avoir besoin.

« Monsieur, fis-je tout miel, monsieur… Cambronne est un général qui est mort à Waterloo.

– Vous vous foutez de l’administration ! » s’écria mon employé, et il me claqua sur le nez la portière de verre de son guichet.

La moutarde commençait à me monter au nez et j’allais inévitablement commettre quelque bêtise, quand un inconnu qui avait assisté à l’incident me frappa légèrement sur l’épaule et me dit :

« Pourquoi, monsieur, faites-vous une fausse déclaration ? Cet employé a raison. Le général Cambronne n’est pas mort à Waterloo ! »

Et il s’éloigna avec flegme.

Ceci me donna à réfléchir. Je rentrai, pensif, chez moi et me précipitai sur mon Larousse. Une heure après, je me retrouvais devant le même guichet.

« C’est vrai, avouai-je, c’est vrai, le général Cambronne n’est pas mort à Waterloo. Né à Saint-Sébastien, près de Nantes, en 1770, il est mort à Nantes le 8 janvier 1842. Il s’était enrôlé jeune encore, fit ses premières armes contre les bandes vendéennes, montra autant de courage que d’humanité, fut envoyé à l’armée de Masséna et s’illustra à côté de l’illustre La Tour-d’Auvergne ; colonel à Iéna, baron en 1810, général de brigade en 1813, il se couvrit de gloire et fut nommé pendant les Cent-Jours général de division, grand-aigle et pair de France. Enfin, monsieur, à Waterloo, il dit ce que vous savez à l’Angleterre. Et maintenant, monsieur, donnez-moi ma lettre… »

*

Mais, voyez l’entêté, encore il me la refusa, me plaignant cette fois sincèrement et disant que je lui ferais perdre sa place si j’obtenais de lui cette lettre sans que j’aie pu lui prouver que j’étais M. Cambronne en personne. De guerre lasse, il m’envoya au directeur.

Le directeur me fit asseoir dans son bureau, me fit conter mon histoire et sourit. Lui aussi voulait que je lui prouvasse que j’étais M. Cambronne. Je dus recommencer :

« Monsieur le directeur, Cambronne était un général du premier Empire… »

Bref, il m’expédia chez le commissaire de police, après m’avoir montré du doigt une centaine de volumes qui constituent le « règlement. » Puisque je ne pouvais pas prouver mon identité avec le général Cambronne, seul le commissaire de police pouvait me délivrer un certificat.

« Quel certificat ? s’écria le commissaire. Comment voulez-vous que je certifie que vous êtes M. Cambronne ?

– Mon Dieu ! monsieur le commissaire, M. Cambronne était un général du premier Empire. J’ai choisi son nom pour correspondre sans ennuis avec une jeune personne… »

Il me flanqua à la porte. Je retournai au bureau de poste, et certainement mon aventure n’aurait pas eu de fin, ce qui eût été bien regrettable, monsieur le rédacteur en chef, pour des raisons qui n’intéressent en rien vos lecteurs et que je passerai sous silence… cette aventure, dis-je, n’aurait pas eu de fin si, devenant soudain enragé devant l’obstination de l’administration, et traduisant ma colère dans des termes que je bannis ordinairement de ma conversation, je ne m’étais écrié :

« Une autre fois, je ferai écrire M. sur la lettre et j’espère que cette initiale, suivie de quatre autres, vous suffira ! »

Je n’avais pas plus tôt prononcé ces paroles, dont je rougis encore, que le directeur, redescendu de son bureau à cause de mon tapage d’enfer, disait à son employé :

« Donnez-lui sa lettre, allez, il n’y a plus de doute. C’est bien lui ! »

L’abonné qui se plaint toujours.

Pour copie conforme :

Gaston Leroux.

_____

(in Le Matin, derniers télégrammes de la nuit, vingt-quatrième année, n° 8453, samedi 20 avril 1907 ; illustrations de Paul Balluriau, in L’Assiette au beurre, n° 29, 19 octobre 1901)

LE CONOMÈTRE

_____

En 1913, quelques Parisiens connus reçurent cet étonnant prospectus, qui fit la joie de Charles Muller, de Paul Reboux et plusieurs autres bons humoristes :

Le dernier cri de la science moderne : Le Conomètre.

Merveilleux appareil pour déterminer instantanément sur tout être humain le degré plus ou moins élevé de son intelligence.

Une invention géniale qui va bouleverser le monde entier plus profondément que la télégraphie sans fil, l’aéroplane et le briquet automatique.

Un enregistreur cérébral. – Tout le monde a entendu parler du sismographe, ce curieux appareil qui enregistre les battements du cœur, tout comme le phonographe enregistre le son. Le Conomètre, du grec konos (cône) et metron (mesure), enregistre les vibrations du cerveau ou plus exactement les modifications qu’apporte la pensée dans les pulsations des artères cérébrales.

La personnalité de l’inventeur. – Comment il a trouvé le Conomètre. – Cet appareil, d’une ingéniosité remarquable, a été conçu par M. Henri B…, ancien élève de l’École Polytechnique, ancien capitaine du génie à Montpellier – et nous pouvons le dire, au risque de blesser sa modestie, capitaine de génie.

Rien de plus curieux que la genèse de cette invention.

« Elle est due en grande partie au hasard, nous a déclaré le jeune savant.

… Je faisais, à cette époque, des recherches sur la transmission de la pensée. Ces recherches nécessitaient l’emploi d’appareils de mesure ultra-sensibles. Un jour, j’expérimentais, avec le concours de deux sapeurs de ma compagnie, dont l’un, brave Breton à peine dégourdi, me paraissait tout à fait apte à servir de récepteur à la pensée de son camarade, un Parisien déluré. Je dus m’absenter quelques minutes. En rentrant, je vis que mon Breton s’était, par plaisanterie, enfoncé dans chaque oreille l’extrémité d’un des deux fils reliés aux bornes d’un ampère-mètre de haute précision. Lorsqu’il quitta ses deux électrodes, je constatai, à mon grand étonnement, une déviation de l’aiguille de l’ampère-mètre. Or, ce Breton n’était sous la suggestion d’aucune pensée extérieure. Je me trouvais en présence d’un phénomène purement intérieur ; et c’est ainsi que je fus mis sur la trace de mon appareil que je dénommai ensuite Conomètre à cause de sa forme conique.

(Suit une description scientifique et détaillée de l’appareil, qui affecte, en effet, la forme d’un bonnet pointu.)

Mode d’emploi du Conomètre :

Le sujet introduit le transmetteur dans l’oreille. Sous l’influence des pulsations cérébrales, il se produit un courant que le solénoïde amplifie dans des proportions énormes, et qui est enregistré par un index qui s’arrête devant un numéro correspondant à l’intelligence du sujet. La graduation des numéros est établie de 0 à 20. Le 0 correspondant au degré pathologique de l’imbécillité. Pour le 20, M. Henri B… a adopté la position de l’index correspondant à son propre cerveau.

Usages multiples du Conomètre :

On voit tout de suite les multiples usages que comporte cet appareil.

Désormais, tout commerçant, tout industriel pourra recruter le personnel qui lui convient exactement : un simple petit essai le fixera mieux que n’importe quels diplômes, références ou certificats. Dans les établissements d’instruction publique, on pourra suivre exactement les progrès des élèves. Il n’est pas jusqu’au sein des familles où cet appareil ne trouvera son emploi, quand il s’agira de faire choix d’un mari pour la fille de la maison.

Désireux de le mettre à la portée de tous, M. Henri B… a fixé le prix de son ingénieux appareil à 1 fr. 95. L’univers entier y passera.

_____

(Curnonsky et L. W. Bienstock, Le Livre de chevet, in Paris-Soir, cinquième année, n° 1479, lundi 24 octobre 1927 ; publié en volume chez Georges Crès et Cie, la même année)

COMPTES DU LUNDI

_____

POUR MESURER

LA BÊTISE

_____

J’ai reçu un petit prospectus. Il a au moins le mérite de l’à-propos. Il annonce un appareil destiné à déterminer la quantité de bêtise que possède un individu ou son degré d’intelligence.

Au moment où l’on instruit l’affaire Valensi, c’est un instrument qui pourrait rendre d’appréciables services à la Justice. Son inventeur lui a donné le nom de « Conomètre, » que d’aucuns trouveront fort approprié. Je me hâte toutefois d’en donner l’explication pour que les esprits ne s’égarent point en des étymologies trop simplistes.

« Conomètre » vient du grec « Konos » (cône) et « Metron » (mesure). L’appareil est ainsi nommé parce qu’il est en forme de petit chapeau pointu, sans doute en souvenir de celui de Pierrot, patron des nigauds.

*

Le prospectus du « Conomètre » nous présente l’invention sublime de la façon suivante : « Le plus grand succès de toutes les expositions… futures ! Par le « Conomètre, » l’humanité va gagner une douzaine de siècles ! »

Il est incontestable que les récompenses… futures qui ne manqueront pas d’être attribuées, au cours des expositions… à venir, à cette découverte ultra-scientifique ne seront pas volées. Nous faire gagner une douzaine de siècles, – je suppose même qu’on nous donnera le treizième par-dessus le marché, – c’est ce qu’on appelle une belle économie de temps !

Nous allons donc pouvoir passer, sans secousse, du XXème siècle au XXXIIème ou au XXXIII ème siècle en un clin d’œil.

Le méridien de Greenwich appliqué à la France nous avait déjà valu un bénéfice net de près de dix minutes. M. H. Benoît nous offre une douzaine de siècles à titre de présent, et il faut avouer que cela vaut mieux et que c’est un beau cadeau à faire à un enfant.

M. H. Benoît, c’est l’inventeur. Le prospectus nous le décrit ainsi : « ancien élève de l’École Polytechnique, ancien capitaine « du » Génie, à Montpellier, et nous pouvons le dire, au risque de blesser sa modestie, « de » génie. »

Mais ne nous attardons pas aux bagatelles de la porte !

Décrivons le « Conomètre. » C’est un chapeau pointu qu’on pose sur la tête du sujet dont on veut mesurer les capacités intellectuelles. On enfonce dans l’oreille du « patient » le bout d’un fil qui vient rejoindre sur le chapeau un petit solénoïde amplificateur de vibrations, qui communique lui-même avec un cadran gradué, – toujours sur le chapeau, – où une aiguille se déplace sur des degrés de 0 à 20.

Je laisse la parole au prospectus pour vous dévoiler le secret du fonctionnement du « Conomètre » :

« Le sujet introduit dans l’oreille le fil transmetteur qui est disposé de façon à obstruer complètement l’orifice auriculaire. Sous l’influence des pulsations cérébrales et par suite d’un phénomène encore peu expliqué, il se produit un courant que le solénoïde amplifie dans des proportions énormes et qui se traduit par un déplacement de l’index, lequel s’arrête devant un numéro de la graduation. C’est ce numéro qui correspond à l’intelligence du sujet.

La graduation a été établie de 0 à 20, (le n° 0 correspond au degré pathologique de l’imbécillité). Pour le n° 20, M. Henri Benoît a adopté la position de l’index correspondant à son propre cerveau. »

Il est tout à fait naturel, n’est-ce pas, que l’inventeur d’une si splendide merveille se soit donné 20 du premier coup et qu’il ait fixé là le terme du génie !

Vous rayonnez de joie déjà à la pensée des multiples applications du « Conomètre. » Le prospectus obligeant veut bien nous en indiquer quelques-unes :

« Désormais, tout commerçant, tout industriel pourra recruter le personnel qui lui convient exactement ; un simple petit essai du Conomètre le fixera mieux que n’importe quels diplômes, certificats ou références. Dans les établissements d’instruction publique, on pourra suivre exactement les progrès intellectuels des élèves.

Il n’est pas jusqu’au sein des familles où cet appareil ne trouve son emploi, quand il s’agit de faire choix d’un mari pour la fille de la maison. Dans ces cas plus délicats, on y mettra quelques formes. Et M. Henri Benoît a imaginé une variante de son appareil ; c’est en apparence un simple phonographe dont on applique les récepteurs dans l’oreille, mais, en même temps que le phonographe charme l’auditeur, un petit Conomètre, dissimulé dans la table de l’appareil, indique le degré intellectuel. »

Je vois d’ici ce tableau touchant de la demande en mariage.

PAPA. – Voyons, mon cher ami, vous me demandez la main de ma fille. Est-ce que vous ne voudriez pas tout d’abord entendre un petit air de musique ?

LE FUTUR FIANCÉ. – Mais… je vous assure que non. Ça va très bien comme ça !

PAPA et MAMAN. – Si, si. Ne vous gênez pas ! Faites comme chez vous ! Vous mourez d’envie d’entendre la « Valse bleue » ou bien la « Marche nuptiale »… Eh ! eh ! sacré gaillard ! Fifille, apporte un peu le phonographe pour monsieur !

FIFILLE. – Mon dieu ! pourvu qu’il « fasse » au moins 18 ou même 15 !

Attendrissant spectacle que celui de papa, futur beau-père, introduisant de force le fil révélateur dans l’oreille du prétendant, pendant que maman, future belle-mère, remonte, en souriant, le phonographe qui serine : « la Mâaaarche Nupti-ti-ti-ti-âle… de la maison Badé frères… Orchestre… » et que Fifille, secourable, donne un petit coup de pouce furtif à l’aiguille du « Conomètre » !

Que d’adaptations encore de cette invention sensationnelle : pour les électeurs choisissant un bon député, pour les lanceurs d’affaires cherchant des gogos de tout repos, pour les curés en quête de fervents paroissiens, etc., etc.

Mais M. H. Benoît, qui connaît les hommes, s’il n’a pas éprouvé le besoin de chercher une graduation au-dessus de 20, – point maximum de l’intelligence humaine qu’il a si modestement déterminé d’après son intellect, – a voulu apporter au « Conomètre » un perfectionnement nouveau !

Et voici comment l’explique le prospectus :

« De même que, dans tous appareils de transmission électrique, on interpose un parafoudre, l’inventeur a reconnu la nécessité de placer un coupe-circuit automatique dans le cas où, en présence de sujets exceptionnels, l’index aurait tendance à descendre au-dessous de 0 (degré de l’imbécillité). C’est à cela que travaille en ce moment M. Benoît. »

Quelle géniale prudence ! Comme ce « coupe-circuit » a bien sa raison d’être et quelle consommation effrénée on va en faire, n’est-ce pas, M. l’inventeur, qui racontez tout cela, sans rire, au public ?

On lit encore sur le prospectus :

« Désireux de se mettre à la portée des bourses de tout le monde, M. Henri Benoît a fixé le prix de son petit appareil à 1 fr. 95. L’univers entier y passera ! »

Que de coupe-circuits ! Que de coupe-circuits il va falloir !

*

Il y a une Société à créer pour l’exploitation du « Conomètre. » On est prié d’adresser les offres sans retard. On ne dit pas si les aspirants-actionnaires vont subir l’épreuve admirable du « Conomètre » renforcé de coupe-circuit.

Nul doute que les offres n’affluent en masse ! Le prospectus n’annonce-t-il pas que le « Conomètre » est une « invention géniale qui va bouleverser le monde entier plus profondément que le télégraphe sans fil, l’aéroplane et… le briquet automatique » ?

Il était temps, grand temps, qu’on pût enfin mesurer le degré de la Bêtise humaine !

WILL

_____

(in L’Égalité de Roubaix Tourcoing, lundi 1er mai 1911)

Mercredi, 3 mai. – Un bien drôle de prospectus dans mon courrier ! Connaissez-vous le Conomètre ? Oui, oui, le Conomètre ! Je n’invente rien et je suis prêt à déposer, pour les incrédules, le susdit prospectus dans les bureaux du Supplément.

Pourtant, ce n’est peut-être pas ce que vous pensez ! Non là ; mais tout simplement un instrument qui enregistre l’intensité des pensées et de l’intelligence humaines d’après les pulsations des artères cérébrales.

En un mot, cet instrument est à la pensée ce que le phonographe est aux sons, et le sismographe aux battements cardiaques.

C’est un casque conique (d’où son nom « Konos, » du grec, cône, et « metron, » mesure ; une aiguille aimantée dont il est muni se déplace automatiquement selon l’amplitude du battement des artères encéphaliques, et se meut autour d’un cadran gradué de 0 à 20.

Quand on l’a coiffé, les fortes et belles pensées s’accompagnent, on le devine, de battements artériels très accentués ; l’aiguille peut marquer jusqu’à 20, qui est le maximum d’intellect dont peut être doué un être humain ; il a été pris par l’inventeur sur son propre cerveau. Les artères d’un crétin, dans le genre, par exemple, de… non ! ne fâchons personne ! laissent l’aiguille à zéro.

Vous voyez d’ici les services que peut rendre à l’humanité une aussi géniale découverte. Voilà un grand industriel, un important commerçant occupant toute une légion d’employés et d’ouvriers ; quel tracas ! quelle perte de temps leur occasionne le recrutement de ce personnel ! Certificats à examiner, examen des aptitudes professionnelles, etc. : avec le Conomètre, le patron peut être fixé, en un clin d’œil, sur l’intelligence du candidat.

Dans son prospectus, l’auteur, M. Benoît, (ma foi, tant pis ! il mérite bien cette réclame) énumère logiquement les emplois qu’on peut faire de son appareil. Un des plus subtils, à mon avis, est ce qu’il appelle l’emploi matrimonial. Et ici, un dispositif ingénieux enlève à l’usage de l’appareil tout ce qu’il pourrait avoir d’humiliant. Jugez plutôt :

Voici la jeune fille à marier et son prétendant. Le père, au cours d’une petite soirée, invite son futur gendre à se coiffer du Conomètre, et, en même temps qu’il lui fait introduire dans l’oreille un tube acoustique qu’on y a adapté (c’est le dispositif ingénieux), il lui dit avec son plus ineffable sourire : « Écoutez bien : voici le plus beau morceau de Carmen ! »

Et, en effet, dès que le Conomètre a pris contact sur le crâne du futur, en même temps que l’aiguille aimantée marque son degré d’intelligence, un phonographe dissimulé dans l’appareil entonne Toréador ! prends ga â â â rde.

C’est tout simplement merveilleux, vous dis-je, et l’auteur a sa place marquée à l’Institut. En attendant, je prends 10 actions de la Société qu’il fonde en vue de l’exploitation de son brevet.

*

Jeudi, 4 mai. – Comme je montrais, ce matin, cet extraordinaire prospectus à l’un de mes amis qui, par profession, fréquente assidûment la Bourse, il eut, après l’avoir lu, un sourire presque dédaigneux.

« Nous avons mieux que ça, » fit-il.

Et comme j’avais l’air d’en douter :

« Oui, nous avons eu Simonnet, qui, il y a quelques années à peine, lança la Chaise percée, mécanique, inodore. Les actions étaient de 25 francs. Cette chaise, d’après le prospectus, fonctionnait par elle-même ; la simple pression de l’acteur en scène la faisait ouvrir et, la pression cessant, l’appareil se refermait instantanément et hermétiquement. Non seulement il n’y avait pas de mauvaise odeur, mais il se dégageait, à l’instant même, avant, pendant et après, le parfum choisi par l’usager.

« Je puis assurer, déclarait Simonnet, aux messieurs et aux dames qu’une des plus ennuyeuses infirmités humaines va complètement disparaître avec mon appareil ; que là où les princesses elles-mêmes ne pouvaient se soustraire aux exhalations du gaz hydrogène sulfuré, le beau sexe, avant, pendant et après, s’enivrera des parfums de la menthe, de la lavande ou de la rose. Mais comme nous ne sommes pas à Tunis et que l’essence de rose coûte un peu cher, nous pourrons nous contenter des parfums les plus communs, et risquer quatre ou cinq centimes pour neutraliser les gaz et les convertir en parfums du sérail. C’est déjà bien assez d’opérer une pareille conversion qui m’a coûté de longues études pratiques ; c’est bien assez de donner à un parfum l’ordre de couper les ailes à un gaz méphitique, précurseur d’orages gazeux, et de lui dire : « Tu n’iras pas plus loin ; il faut que tu meures en naissant, sans laisser trace de ton passage. Tu vas céder immédiatement ta place aux parfums du thym, de la lavande, de l’aspic ou du jasmin ; tu es mort-né comme les œuvres d’un académicien. »

C’est que je parle sérieusement. Ma découverte est peut-être la plus surprenante du monde : c’est un acte de volupté substitué aux incommodités qui attaquaient tout le monde, et dont la garde qui veille aux portières de leurs palais ne défend pas les rois.

La belle invention pour les jeunes époux auxquels il ne faut que des parfums et des illusions pour que la lune de miel promène sans tache sur eux, son disque argenté ! »

– Enfoncé, le Conomètre ! ne puis-je m’empêcher de clamer, après avoir écouté mon ami. Et l’affaire réussit-elle ? lui demandais-je.

– Simonnet plaça pour 650000 francs d’actions, mais les acheteurs de sa chaise furent plutôt rares, et la Société s’évapora comme un simple gaz méphitique… »

_____

(Paul Vigné d’Octon, « Au fil des jours, » in Le Supplément, grand journal littéraire illustré, vingt-huitième année, n° 3401, mardi 16 mai 1911)

Le plus grand Succès

de toutes

les Expositions futures

Par le CONOMÈTRE

l’Humanité va gagner

une douzaine de siècles

LE DERNIER CRI

DE LA

SCIENCE MODERNE

LE CONOMÈTRE

Merveilleux Appareil pour déterminer instantanément

sur tout être humain le degré plus ou moins

élevé de son intelligence.

Une invention géniale qui va bouleverser le Monde entier plus profondément que la Télégraphie sans fil, l’Aéroplane et le Briquet Automatique

Il était écrit que notre siècle qui a vu naître l’Aéroplane et la Télégraphie sans Fil, donnerait le jour à des inventions plus surprenantes les unes que les autres. Cette fois, c’est dans le domaine physiologique que nous allons transporter nos lecteurs.

Un Enregistreur Cérébral.

Tout le monde a entendu parler du sysmographe (sic), ce curieux appareil qui enregistre les battements du cœur, tout comme le phonographe enregistre le son. Le Conomètre, « du grec Konos (cône) et Metron (mesure), » enregistre les vibrations du cerveau ou plus exactement les modifications qu’apporte la pensée dans les pulsations des artères cérébrales.

Le cerveau est, on le sait, le siège de la pensée. Et la pensée elle-même constitue un travail qui, comme tel, absorbe de l’énergie. Or, cette énergie qui, dans tout notre organisme, est fourni par la combustion du sang, par l’oxydation des globules rouges, se traduit dans le cerveau par des modifications des pulsations des artères cérébrales. Si donc on imagine qu’un appareil puisse enregistrer ces modifications, on concevra tout de suite qu’il soit susceptible de fournir une mesure de l’activité cérébrale et, par conséquent, de l’acuité de la pensée.

D’autre part, les travaux des plus grands physiologues ont démontré que la puissance intellectuelle était en raison directe du volume occupé, chez chaque sujet, par le cerveau dans la boîte crânienne. Chez les sujets intelligents, le cerveau remplit presque complètement son logement ; chez les individus atteints d’idiotie, l’espace libre est considérable, toutes proportions gardées, bien entendu. Or, la présence de cet espace libre joue un rôle imprévu dans la transmission des pulsations cérébrales, il les amplifie d’une façon étonnante, et c’est là le principe de l’appareil dénommé Conomètre.

La personnalité de l’Inventeur.

Cet appareil d’une ingéniosité remarquable a été conçu par M. Henri Benoît, ancien élève de l’École Polytechnique, ancien capitaine du Génie à Montpellier, et, nous pouvons le dire au risque de blesser sa modestie, de génie.

M. Henri Benoît est depuis quelques mois, bien connu dans les milieux financiers parisiens où il a su conquérir dans la haute banque une situation enviable autant qu’enviée. Malgré le labeur incessant que lui impose la direction de la colossale maison de banque, qu’il administré avec tant d’autorité dans ses vastes bureaux de l’immeuble du numéro 12 de la rue de Port-Mahon, M. Henri Benoît a su distraire de ses occupations habituelles le temps nécessaire pour mettre au point l’invention dont il avait conçu l’idée première alors qu’étant au chef-lieu de l’Hérault il y fréquentait quotidiennement, entre ses heures de repas, le fameux Musée Dupuytren.

Comment M. Henri Benoît trouva le Conomètre.

Rien de plus curieux que la genèse de cette invention. Et nous ne croyons pouvoir mieux faire que de rapporter ici les termes d’une interview que M. Henri Benoît avait accordée au rédacteur scientifique d’un grand journal politique :

« L’invention du Conomètre, a déclaré le sympathique et jeune savant, est due en grande partie au Hasard, le grand maître de tous les inventeurs futurs, présents ou passés. Son principe m’a été extemporanément révélé dans des conditions extrêmement curieuses. Je faisais à cette époque des recherches sur l’assimilation des phénomènes de transmission de la pensée, tels que les ont si bien étudiés Charcot, Pickmann, Donato et leurs élèves, avec les phénomènes de transmission des ondes électriques tels qu’ils sont fixés par la télégraphie sans fil.

Ces recherches extrêmement délicates nécessitaient l’emploi d’appareils de mesure d’une très grande sensibilité. Un jour, j’expérimentais avec le concours de deux sapeurs de ma Compagnie, dont l’un, brave Breton, à peine dégourdi, me paraissait tout à fait susceptible de servir d’organe récepteur de la pensée de son antagoniste, un Parisien déluré. Je dus m’absenter, appelé par mon sergent-major pour passer une revue de petit « installage. » Étant rentré dans le local où se trouvaient mes deux sujets, je vis que mon Breton s’était, par manière de plaisanterie, enfoncé dans chaque oreille l’extrémité d’un des deux fils reliés aux bornes d’un Ampèremètre de haute précision. Tout occupé par son « expérience » et ayant d’ailleurs les deux oreilles bouchées, mon gaillard ne m’avait pas entendu revenir et, lorsqu’il quitta ses deux électrodes, j’aperçus, à mon grand étonnement, une légère déviation de l’aiguille de l’Ampèremètre. Très intrigué, je lui fis recommencer l’expérience : résultat identique Or, ce Breton n’était sous la suggestion d’aucune pensée extérieure. Je me trouvais en présence d’un phénomène purement intérieur et c’est ainsi que je fus mis ce jour-là sur la trace de l’appareil que je dénommai ensuite Conomètre, à cause de sa forme. »

Description de l’appareil le Conomètre.

Voici en quoi consiste essentiellement cet appareil : il comprend deux parties, un transmetteur et un récepteur. Le transmetteur A est constitué par une sorte de bouchon en fibre traversé par deux fils conducteurs qui sont reliés par un câble souple au récepteur B. Ce récepteur est essentiellement constitué par un solénoïde dont les spires comportent un enroulement progressif, c’est-à-dire que, du sommet vers la base, le nombre de tours des fils croît à chaque spire, suivant une progression arithmétique dont la raison est 2 (1 tour, 1 + 2 = 3 tours, 2 + 3 = 5 tours, etc., etc.).

Dans l’intérieur du solénoïde se trouve un barreau de fer doux D qui, sous l’influence des variations du courant qui traverse le solénoïde, s’aimante plus ou moins. Le degré d’aimantation du barreau D a pour effet de déplacer un petit index C le long d’une glissière ménagée dans l’enveloppe de l’appareil et cet index se meut sur une graduation.

L’appareil a reçu une forme conique, d’où son nom, formé des mots grecs Konos (cône) et Metron (mesure), littéralement, appareil de mesure en forme de cône.

Mode d’emploi du Conomètre.

Voici maintenant comment on utilise cet appareil :

Le sujet introduit dans l’oreille le transmetteur A qui est disposé de façon à obstruer complètement l’orifice auriculaire. Sous l’influence des pulsations cérébrales et par suite d’un phénomène encore peu expliqué, il se produit un courant que le solénoïde amplifie dans des proportions énormes et qui se traduit par un déplacement de l’index, lequel s’arrête devant un numéro de la graduation. C’est ce numéro qui correspond à l’intelligence du sujet.

La graduation a été établie de 0 à 20, (le n° 0 correspond au degré pathologique de l’imbécillité). Pour le n° 20, M. Henri Benoît a adopté la position de l’index correspondant à son propre cerveau.

Usages multiples du Conomètre.

On voit tout de suite les usages multiples que comporte cet appareil que l’on peut vraiment qualifier de génial.

Désormais, tout commerçant, tout industriel pourra recruter le personnel qui lui convient exactement ; un simple petit essai du Conomètre le fixera mieux que n’importe quels diplômes, certificats ou références. Dans les établissements d’instruction publique, on pourra suivre exactement les progrès intellectuels des élèves.

Il n’est pas jusqu’au sein des familles où cet appareil ne trouve son emploi, quand il s’agit de faire choix d’un mari pour la fille de la maison. Dans ces cas plus délicats, on y mettra quelques formes. Et M. Henri Benoît a imaginé une variante de son appareil ; c’est en apparence un simple phonographe dont on applique les récepteurs dans l’oreille, mais, en même temps que le phonographe charme l’auditeur, un petit Conomètre, dissimulé dans la table de l’appareil, indique le degré intellectuel.

Légitime triomphe de l’Inventeur.

M. Henri Benoît veut apporter au Conomètre un perfectionnement nouveau. De même que dans tous appareils de transmission électrique, on interpose un parafoudre, l’inventeur a reconnu la nécessité de placer un coupe-circuit automatique dans le cas où, en présence de sujets exceptionnels, l’index aurait tendance à descendre au-dessous de 0 (degré de l’imbécillité). C’est à cela que travaille en ce moment M. Benoît.

Nous avons la conviction qu’une fois complètement au point le Conomètre sera mis en vente dans tous les pays ; on discute même déjà dans les milieux d’un nouvel impôt que cet appareil qui est en somme un « appareil de mesure » et l’on parle de lui imposer une estampille comme au briquet pyrogène.

Désireux de se mettre à la portée des bourses de tout le monde, M. Henri Benoît a fixé le prix de son petit appareil à 1 fr. 95.

L’univers entier y passera !

_____

Les propositions concernant la Société à créer et les offres de publicité doivent être adressées sans retard.

*

Nous signalerons au passage que la création du « conomètre » est peut-être plus ancienne, puisque nous avons trouvé trace d’un opuscule intitulé La Déclaration et usage de l’instrument nommé conomètre, Paris : 1571, in-8°, attribué à Guillaume Desbordes, natif de Bordeaux et traducteur du Traité de la Sphère de Jean de Sacrobosco. Quant à « la Chaise percée mécanique inodore » citée par Paul Vigné d’Octon, le Bulletin des lois du Royaume de France mentionne qu’une demande de brevet de 15 ans avait déjà été déposée pour cette invention le 8 avril 1847 au secrétariat de la préfecture du département du Nord par le sieur Deckmyn (Jean-Louis).

MONSIEUR N

« Eh ! non, je n’ai pas vu la première de Salomé, on ne peut pas tout voir, n’est-ce pas ? et vous, qui vous targuez de cette vaine gloire, n’avez-vous jamais rencontré le monsieur qui vous blaguait de n’avoir pas assisté à la première de l’Abbé Constantin ? Lui-même par un autre fut raillé d’avoir manqué, faute d’être né, la première d’Orphée aux Enfers ; l’amoureux de Mlle Georges se fichait de l’admirateur d’Offenbach et l’on remonterait ainsi fort haut en l’obscurité des âges.

Donc, je n’assistais pas à la première de Salomé ; mais, j’eus mieux, en fait de spectacle préastrucien, si j’ose dire. Comme je suis sans rancune, porté aux longues confidences par tempérament et aussi par nécessité professionnelle, je ne vous marchanderai pas le bénéfice de mes souvenirs…

En ce temps-là, Paris s’offrait le luxe d’une de ces banqueroutes en fanfare connues sous le nom d’Expositions Universelles ; c’était en l’an mil neuf cents, si j’ai bonne mémoire.

Jeune, satisfait de vivre, encore qu’empoisonné déjà, fortement, de bonne et de mauvaise littérature, je possédais sept cent cinquante francs, produit de donations familiales justifiées par je ne sais plus quel premier succès, et d’une somme de trois mille trois cent trente-trois francs trente-trois centimes, arrérages de rente que m’abandonnait providentiellement, en rendant l’âme, une parente inconnue. C’était bien plus qu’il n’en fallait pour mener à l’Exposition la jeune Clotilde qui me remboursait largement de mes dépenses par l’inattendu de sa stupidité et le charme saugrenu, toujours renouvelé, de ses questions.

Ce jour-là nous avions visité le Pavillon du Transsibérien, le Palais de la Danse, le Globe Céleste, l’Andalousie du temps des Maures. Clotilde était ravie parce que, partout, on lui avait manqué de respect. Mais elle ne laissait rien voir de son extrême satisfaction, appartenant à l’école de celles dont la politique consiste à tenir les hommes en leur rendant l’existence impossible. Ainsi Clotilde s’évertuait-elle à me reprocher tout ce qui lui donnait tant de joie. J’étais coupable de n’avoir point bâtonné le mercanti qui – ça devait être vrai puisqu’elle l’affirmait – lui avait crié des obscénités en arabe ; coupable de n’avoir pas giflé le gros Russe qui la frôlait impertinemment chez les tragédiens japonais ; coupable encore de n’avoir pas trucidé le gérant de l’Andalousie au temps des Maures, pour je ne sais quelle privauté. Bref, Clotilde se serait volontiers écriée, avec l’ennemi posthume de Casimir Delavigne :

Il est des Maures qu’il faut qu’on tue !

Pour l’apaiser, je résolus de lui payer l’entrée du Village Suisse.

« Au Village Suisse, dis-je à l’enfant oxygénée, nul ne te manquera de respect ou j’y veux perdre mon nom. La vertu est en honneur dans cette enceinte et, l’Exposition terminée, les jeunes femmes qui ne montrent leurs mollets que par amour du costume national redeviendront de dignes et sévères gouvernantes dans les familles cossues des principales capitales européennes. J’ajoute que le lait suisse est excellent.

– On peut traire soi-même ?

– Oui, mon amour, en versant un léger supplément de deux francs cinquante par tasse. »

Consolée, oublieuse du passé, Clotilde se jetait à mon cou en s’écriant :

« T’es chouette avec moi ! Ce que t’es chouette avec moi ! »

Et nous fûmes au village suisse.

Clotilde s’y montra gentille et réservée, accommodante et presque silencieuse, charmée par les chœurs tyroliens célébrant les plaisirs de la vie cantonale et l’honneur de l’existence fédérale.

J’avais un autre motif d’être séduit.

Non loin de notre table, deux gentlemen buvaient. Tout de suite, je sus les reconnaître et mon cœur d’écrivain novice se mit à battre très fort.

L’un, Falstaff sentimental, était un exquis poète symboliste, maître du plus riche troupeau de licornes qui se soit depuis 1883. Il chantait aussi les filles du Rhin, les princesses aux doigts gemmés de rubacelles, les vierges nues errant en des champs d’asphodèle, le roi veuf de ses douze femmes et de ses douze royaumes et le feu de Pampelune.

L’autre avait savouré la haine et l’amour d’un grand peuple, il avait été riche et beau, maître absolu de la pire fantaisie. Les lords les plus dédaigneux avaient mendié une invitation aux fêtes qu’il donnait sur son yacht Clair de Lune. Les esthètes du monde entier avait copié ses cravates, ses gilets et ses vices monstrueux, et l’on ne savait trop ce qu’il convenait d’admirer le plus, de son génie ou de sa perversité. Cet homme trop gras, aux paupières lourdes, à la bouche inhumaine, avait inventé des péchés nouveaux, un art inconnu de se damner sur terre et dans le ciel ! Et c’était un poète de génie ! J’admirais celui qui avait été cet homme et qui fut, plus tard, un forçat anonyme, en la geôle de Reading, déchiquetant de vieux câbles avec ses mains d’altesse encombrées de chaînes moins lourdes que le poids de ses bagues extravagantes.

Les deux gentlemen achevaient chacun une tasse de lait glacé. L’aîné, le bel ange déchu, offrit des cigarettes russes à son compagnon et parla, d’une belle voix lente, altérée parfois, et avec un très léger accent britannique :

« Stuart, mon cher, hier je me suis affreusement grisé.

– Vraiment, vous vous êtes grisé, mon cher Wilde ?

– Affreusement.

– Whisky ?

– Vous devriez savoir, cher Stuart, que le grossier whisky ne saurait me griser, le gin à l’éther ou la menthe au laudanum pas davantage. J’ai bu de l’absinthe, cher Stuart.

– Et cela vous a grisé ? demanda le bon symboliste en souriant doucement.

– Affreusement ! »

Le pauvre dandy s’essayait à une grimace satanique, comme si nous savions quelque chose de Satan !

« Contez-moi cela, dit le Falstaff symboliste.

– J’étais hier chez Mollard, à deux heures de l’après-midi ; il y avait à la terrasse cent, deux cents consommateurs ; je n’avais pas soif. J’ai commandé un pernod ! un pernod, cher Stuart, un pernod à deux heures, de l’après-midi ! Cela fit un énorme scandale. C’est une jolie boisson que l’absinthe ; elle est pure et mystérieuse ainsi que l’opale. J’ai vidé mon verre d’un trait. J’étais ivre, idéalement ivre !

– De quelle façon ?

– J’eus d’exquises visions, des rêves ineffables. J’errais en des Champs-Élysées peuplés de mauvais anges si beaux… »

Mais, à ce moment, d’insupportables montagnards se mirent à glapir leurs jodels les plus aigus, et je perdis le plus beau du récit du poète.

Les montagnards se turent enfin et j’entendis :

« Cher Wilde, rien n’est plus simple de renouveler un si pur plaisir. Garçon, deux pernods sucre ! »

La verte liqueur, les verres, la carafe, la glace, le sucre, les grilles furent diligemment servis. Alors, malicieusement, le symboliste s’éclipsa. Son absence fut longue. Inquiet, puis soudain résolu, le triste esthète prit le parti de confectionner son breuvage et, lorsque l’autre reparut, il le surprit – s’en égayant comme je m’en égayais moi-même – versant l’absinthe, goutte à goutte, sur un énorme morceau de glace flottant dans très peu d’eau ; il ajouta trois morceaux de sucre et battit le tout, éperdument.

« Cher Wilde, dit l’ami, que vous savez agréablement mentir ! Vous n’avez jamais bu d’absinthe ! »

Et je me laissai aller à m’écrier :

« Le voici donc ce monstre de perversité, cet inventeur de vices suprêmes ! Pourquoi l’avez-vous chargé de chaînes, ô hommes vertueux ! Je vous dis qu’il était innocent de tous ses crimes. Il ment comme une femme et ne sait même pas faire une absinthe ! »

Clotilde me rappela à la raison, en ces termes :

« Tais-toi donc, qu’est-ce qui te prend ? Tout le monde nous regarde et tu fais rigoler le Turc d’en face. »

_____

(André Salmon, in Gil Blas, « Les Contes de Gil Blas, » trente-quatrième année, n° 12914, lundi 24 juin 1912 ; Napoleon Sarony, photographie d’Oscar Wilde, 5 janvier 1882)

Faut-il le dire ? Longtemps, je me suis posé cette question angoissante. Mais, hier, à sept heures du matin, ma Conscience m’a dit : « Sors de ton lit ; lève-toi ; habille-toi ; marche et parle ! » Je vais donc tout vous raconter.

Depuis quelques mois déjà, j’avais des soupçons – très vagues. De loin en loin, j’entendais des gens « à qui on ne la fait pas » déclarer d’un air malin : « Moi, je ne prends jamais le tram ! » Ne voulant pas avoir l’air de ne pas comprendre, je souriais et je ne leur demandais aucune explication. Or, l’autre jour, j’ai tout compris. Vous savez qu’il y a au haut de chacune des voitures de la Société des T. L. une plaque métallique portant un gros numéro : c’est un 1, ou un 3, ou bien un 6, ou un autre chiffre. Certaines personnes prennent régulièrement le 1 ; d’autres préfèrent le 3, ou le 10 : simple question d’habitude. Vous allez d’ailleurs voir qu’il n’y a pas, entre ces divers numéros, autant de différence qu’on se l’imagine. Le 2 février, arrêté devant le kiosque des tramways, j’ai par hasard levé la tête et j’ai pu lire ce qui était écrit au dos d’une de ces plaques métalliques, laquelle, sur son autre face (la plus visible), portait le chiffre 6. Je lus ces mots inquiétants : Rentre au Dépôt. Intrigué, je rôdai autour d’autres voitures (un 2, un 7, un 11), qui vinrent s’arrêter devant le kiosque. Eh bien ! sur la face postérieure de chaque plaque se trouvait la même inscription : « Rentre au Dépôt. » Alors l’horrible vérité m’apparut. Ces numéros 1, 2, 3… ne servent qu’à tromper les étrangers et les naïfs. En réalité, toutes les voitures conduisent au Dépôt les malheureux voyageurs qui ne songent pas à profiter des Arrêts dont la réelle utilité consiste en ceci qu’ils tranquillisent le public. Je l’affirme avec énergie : bien des fois, j’ai vu entrer dans un tramway des personnes que, depuis lors, je n’ai plus jamais rencontrées. Qu’est devenu ce colonel péruvien qui avait une allure si martiale sur la terre étrangère ? Qu’est devenue cette pauvre dame sphérique, élastique et épileptique, qui apitoyait les badauds ? Que sont devenus mon cousin Firmin, ma tante Ursule et tant d’autres ? Mais où sont les neiges d’antan ? Elles sont au Dépôt.

J’avais donc découvert l’horrible secret. Mais, pour avoir longtemps étudié les sciences exactes, je suis devenu scrupuleux, loyal et méthodique. Avant d’accuser la Société des T. L., je voulus avoir une preuve du Crime. Le 3 février, je mis donc dans les poches de mon pardessus trois cervelas, deux pommes, 225 grammes de pain, une chopine de fendant et mon browning ; et j’allai prendre le tram à Ouchy. Il était trois heures de l’après-midi. J’observai attentivement le conducteur chaque fois qu’il entra dans la voiture ; et il me sembla que mon insistance le gênait. Quand nous arrivâmes à la Pontaise, les derniers voyageurs descendirent. Ne voulant pas faire comme eux, je pris un billet pour Ouchy. Cela eut l’air d’étonner le conducteur qui alla causer à voix basse avec le watman. Arrivé à Ouchy, je ne me levai pas. D’un ton goguenard, l’homme sinistre vint me demander si je voulais un billet pour la Pontaise. Je lui répondis froidement : « Oui, Monsieur. » Après le troisième voyage, je mangeai un cervelas avec du pain. J’étais décidé à aller jusqu’au bout. Les conciliabules entre les deux complices devenaient fréquents. En causant, ils m’observaient du coin de l’œil. Évidemment, la présence de ce témoin obstiné les gênait. Que se disaient-ils ? Je l’ignore. Mais, par prudence, ils continuèrent à faire la navette entre Ouchy et la Pontaise jusqu’à dix heures du soir. À ce moment-là, nous arrivâmes de nouveau à Ouchy. Je n’avais plus rien à manger ; mais ma résolution était inébranlable (je le croyais encore). Nous remontâmes. J’étais seul dans la voiture ; et, comme la porte de devant était restée ouverte, j’entendis le conducteur dire joyeusement, avec l’accent d’un homme sûr de son affaire : « Et maintenant, on y va ! » Je ne suis pas un poltron. Plus d’une fois, je suis entré sans armes, et le sourire aux lèvres, dans une ménagerie où des lions indomptables rugissaient affreusement. Mais, je dois l’avouer : ce soir-là, dans mon tramway, j’ai eu peur. J’avais compris que les deux complices étaient bien décidés à ne plus remonter à la Pontaise. Je n’ai pas osé poursuivre mon enquête jusqu’au bout. D’une voix que j’essayai de rendre ferme, je dis à l’homme qui revenait à l’arrière : « Ayez la bonté de ralentir : je veux descendre. » Sans la moindre hésitation, le déconcertant bandit tira la courroie qui transmet les ordres au watman et, tout de suite, la vitesse de la voiture diminua. Je descendis. J’étais sauvé. Ce fut une minute exquise.

Pendant plus d’un mois, je suis resté perplexe, troublé et honteux. Mais j’ai fini par me débarrasser de mon remords. Ce n’est pas à moi, après tout, à accomplir le devoir des autres. J’avertis la police : qu’elle fasse le nécessaire.

RÉTRACTATION

_____

J’ai reçu, mardi, la lettre chargée, reproduite ci-dessous :

Monsieur,

Vous avez publié un article contre lequel nous protestons ; l’article intitulé : « Le Scandale des Tramways lausannois », sous la signature de Balthasar.

Nous ne protestons pas contre l’article lui-même qui dans son fond n’a rien d’intéressant, mais bien contre les termes injurieux dont s’est servi l’auteur, notamment des termes de : complices, homme sinistre, déconcertant bandit.

Bien que ces termes ne semblent s’appliquer qu’à une certaine catégorie d’employés, les contrôleurs, nous estimons être, dans notre ensemble, atteints dans notre honorabilité et demandons de ce fait qu’une rétractation soit faite dans notre organe, Le Tramway romand.

Nous vous présentons, Monsieur, nos salutations empressées.

Au nom du Syndicat du Personnel T. L. :

Le Président,

HUSSON.

Je me hâte donc de retirer ce que j’ai dit dans mon dernier article : les contrôleurs des T. L. ne sont, ni des « hommes sinistres, » ni de « déconcertants bandits, » ni des « complices. » Ce sont des électeurs conscients, ce sont des citoyens, ce sont de braves gens dont j’ai eu très souvent l’occasion de constater l’extrême obligeance.

Pour bien montrer la sincérité de mon repentir, je vais même ajouter à cette rétractation qu’on exige de moi un aveu beaucoup plus grave qu’on ne me demande pas. Car le Syndicat du personnel des T. L. « ne proteste pas contre le fond de mon article, » ce qui – soit dit en passant – m’étonne un peu. J’avais accusé ces messieurs de conduire sournoisement au Dépôt des voyageurs trop confiants qui disparaissent alors pour toujours du monde des vivants. Que faisait-on de ces malheureux ? Les réduisait-on en esclavage ? Les accommodait-on en vinaigrette ? Je ne le disais pas ; mais je laissais planer sur tout cela un doute horrible. Ne pas protester contre une telle accusation, c’est presque en reconnaître le bien-fondé. Je serais donc en droit de prétendre que si le fond de mon article de dimanche dernier est acceptable, la forme l’est aussi. Ne seraient-ce pas de « sinistres bandits », les individus qui se serviraient des voitures T. L. pour effectuer ces rapts épouvantables ? Mais, rassure-toi, public lausannois, je vais tout avouer : les voitures des T. L. ne rentrent au Dépôt que lorsqu’elles sont vides, ce qui, après tout, est leur droit. Malheureusement, quand mon ami Porta m’a expliqué ça, il était trop tard : mon article volait déjà de bouche en bouche.

Je ne suis pas un diffamateur. Mon seul tort est d’avoir lu, ces derniers temps, à la queue leu leu, toutes les aventures de Sherlock Holmes, celles d’Arsène Lupin, celles de Rouletabille, et, pour finir, cette terrible histoire de Cami où il y a « un éléphant au plafond. » Chez moi, cet éléphant s’est transformé en araignée. Je veux dire que toutes ces lectures émouvantes m’ont un peu « tapé sur le système, » comme disait le regretté Juvénal. Et voilà pourquoi cette obsédante formule : Rentre au Dépôt, que je retrouve sur tous les tramways (et qu’on essaie de dissimuler pendant le jour) avait fait naître dans mon âme un soupçon atroce.

Soyons sérieux : il n’y a pas un mot de vrai dans l’histoire que j’ai racontée le dimanche 10 mars. Je fais mes excuses au Syndicat du personnel des T. L. et je promets de ne pas recommencer.

Voilà qui est fait. Et, maintenant, quelle conclusion pratique dois-je tirer de ma faute ? Je constate d’abord, avec un tremblement, que la responsabilité d’un journaliste est bien plus grande que je ne le croyais. Même quand sa plume ne contient aucune trace de venin, il peut faire du mal à des lecteurs sensibles. Dois-je donc, comme j’ai voulu le faire un jour, placer le long de mes articles des écriteaux faisant comprendre aux personnes confiantes qui me font l’honneur de me lire, qu’ici je plaisante et que, là, j’énonce une vérité conforme aux derniers résultats de la Science ? Non ! Après cette dernière mésaventure, il me sera encore plus difficile qu’autrefois de distinguer ce qui est sérieux de ce qui ne l’est pas. Qu’il soit entendu, une fois pour toutes, qu’on ne doit jamais me prendre au sérieux. Mettons les points sur les i : s’il m’arrive un jour d’affirmer que ma concierge a assassiné trois fois Abdul-Ahmid, que le Président de la Confédération rafle chaque année tout le fromage de la Gruyère pour ses fondues personnelles et que l’empereur d’Allemagne répare ses chaussettes lui-même, on voudra bien ne voir dans ces affirmations que de fines plaisanteries.

(Expliquez ça comme vous pourrez : parfois, lorsque je pense à mes frères en Jésus-Christ, j’ai envie de pleurer.)

_____

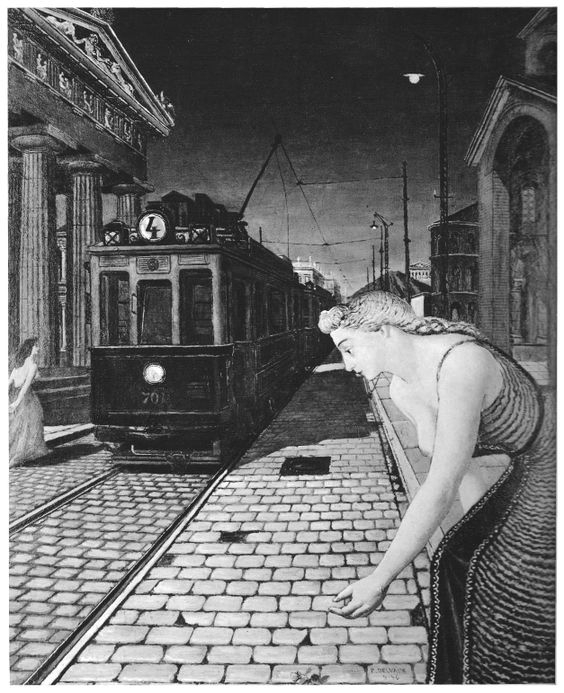

(Balthasar [Henri Roorda], in À prendre ou à laisser, Lausanne : Librairie Payot, 1919 ; Paul Delvaux, « La Fin du voyage » ; « Le Tramway Porte rouge, » 1946)

À Maurice Gascheau.

Par Allah, par Zeus, par Vichnou,

Par le Zend et la Bible unique,

Par Sybaris et Rome itou,

Je vous jure, en ce viatique,

Que je ne veux, ne peu, ne prou,

À Gaga chercher un seul pou !

J’ai trop le culte du saint homme

Que J. Simon catalogua ;

Ne suis d’Aquin, n’ai fait la Somme,

pour outrer ma voix de rogomme :

Ga, ga, ga, ga,

De l’alpha jusqu’à l’oméga,

Monsieur Gaga

N’est plus qu’un immense dégât !

Philistin, mets-toi-z’à genou :

Gaga, c’est la chose publique,

Et son verbe ne fût si flou,

Eût eu l’âme aristotélique !

Il n’est quaker ni grigou,

Mais s’il prône le couscoussou,

C’est faute à son lare économe…

Son premier cri le fatigua :

Lors, Pangloss est Christ, Caïn, gnome,

Thiers, un preux, et Paris, Sodome !…

Ga, ga, ga, ga,

De l’alpha jusqu’à l’oméga,

Monsieur Gaga

Ne sera jamais renégat…

Anxieux, tel qu’un kangourou,

Il est haineux du famélique

Autant qu’il craint le gabelou

Dont l’œil engendre la colique.

Acéphale come un hibou,

Inconsistant comme du mou,

Tout Jean-foutre est un Chrysostome

Devant ce fol désagrégat

Dont ne pourrait nul idiome

Rendre la hideur de fantôme !

Ga, ga, ga, ga,

De l’alpha jusqu’à l’oméga,

Monsieur Gaga

Sévit de l’Hudson au Volga !

RENVOI :

Bourgeois, ton grand Tout sent le brôme,

– Ce n’est pas le syringa !

De toi goutte un pus polychrome…

Ton Néant est un axiome !

Ga, ga, ga, ga,

De l’alpha jusqu’à l’oméga,

Monsieur Gaga…

C’est sale… On dirait du caca !

_____

(André Veidaux, Véhémentement, Paris : Bibliothèque artistique et littéraire, 1896)

À Georges Courteline.

Dès que lady Maudlyn Lewdness fut accouchée :

« Hey-day ! » cria la sage-femme, en amenant à la lumière l’enfant risible et prodigieux.

« Hey-day ! » répéta le chirurgien.

Lord Lewdness se dressa, blême d’angoisse :

« Est-ce une fille ? »

Mais, ayant aperçu la tête insolite du nouveauté :

« C’est un porc ! » gémit-il.

Et ce mot l’étrangla tout net.

Lady Maudlyn était une créature excessivement élégante, suprêmement belle et trop pieuse pour ne se point soumettre aux volontés de Dieu. Elle vécut. Toutefois, loin de pressentir le consolant orgueil que lui eût pu donner l’étrange lord qu’elle venait de jeter sur le monde, elle dota l’accoucheuse et corrompit le chirurgien, – lequel était le digne professeur Pretented, – afin qu’ils publiassent que l’enfant était mort. Et ce fils sans pareil, elle le fit mettre en nourrice, à trente lieues de Lewdmanor, dans la discrétion des montagnes, sous son prénom seul, – Vespasian.

Des cinq premières années de sa vie, l’illustre lord ne paraissait avoir gardé que quelques souvenirs moroses. Il n’oublia jamais, pourtant, la cahute nauséabonde où les méchants enfants de Betty, sa nourrice, l’avaient longuement torturé. Soi-disant pour le langueyer, – ont-ils réellement pensé que ce jeune seigneur fût ladre ?– ils l’avaient souvent ligoté et leurs jeux ridicules avaient compromis son palais.

L’extraordinaire fils de lady Maudlyn se souvenait aussi qu’une nuit deux hommes sombres étaient entrés dans la cahute. Ils avaient chuchoté des paroles magiques près des oreilles de Betty. Betty avait beaucoup pleuré. Néanmoins, elle était montée en voiture, avec son nourrisson et les deux hommes. Et ils ne s’étaient arrêtés qu’à l’aurore, au milieu d’un bois fantastique – devant la porte d’un donjon.

Quand lord Vespasian eut sept ans, Betty lui apprit à lire ; l’un des geôliers lui enseigna le backgammon ; et, de longtemps, l’auguste prisonnier n’en demanda point davantage. Et il grandit à la façon des enfants des hommes ; et son groin se développa comme se développent, d’ordinaire, les groins des plus humbles pourceaux.

Cependant, ses lectures et ses colloques avec Betty ayant aiguillonné ses rêves, il devint questionneur, exigeant, exalté. Il eut la nostalgie du sud. De larges lèvres rouges, de beaux corps éperdus visitèrent ses nuits. Et, l’après-midi, dans sa chambre silencieuse, debout devant la fenêtre chargée de grilles, il conversait avec des femmes chimériques, plus ardentes que le soleil et plus fermes que des murailles.

Ce fut ainsi que le surprit Betty un soir d’automne. Elle était elle-même si bouleversée qu’elle ne s’aperçut pas de l’exaltation de son maître. Mais, tout de suite, elle se jeta à ses genoux, le saluant de toutes sortes d’adjectifs radieux et sonores. Après quoi, elle lui dit que lady Maudlyn était morte.

« Héritier du nom valeureux des Lewdness et d’une fortune impérissable, – ajouta-t-elle, – comte de Powerknot, connétable d’Écosse, vous serez, désormais, obéi de même qu’un roi. »

Et, – comme par miracle, les portes du donjon s’étant soudainement ouvertes, – lord Vespasian partit pour Lewdmanor, où son arrivée suscita une inexprimable émotion. On l’avait attendu pour ensevelir lady Maudlyn, dont les obsèques n’eurent lieu que, trois jours après. Et, ce jour-là, à la minute précise où, à la tête de toute la noblesse anglaise, il parut, en vêtements de deuil, sur le perron de son château, un immense bruissement courut dans la foule curieuse qui se pressait à s’étouffer sur la pelouse de Lewdmanor.

« Il n’est pas beau ! suggéraient la plupart des hommes.

– Il est hideux ! risquaient les autres.

– Il est original ! trouvaient les misses.

– Il est étincelant ! il est superbe ! il est divin ! roucoulaient, proclamaient, déliraient les ladies.

Lord Vespasian Lewdness était lancé. La semaine suivante, les magazines donnèrent son portrait : un groin d’une grâce fatale, aux yeux lascivement bridés, aux dents saines et sensuelles. Des soies blondes cachaient à demi la cravate blanche ; d’autres soies plus foncées, plus longues, plus touffues, frissonnaient autour des oreilles. – Et les billets écrits avec des encres pâles, – les photographies parfumées sur la gorge douce des femmes, – et les gerbes de fleurs que nouent des rubans mouillés de désir, commencèrent à s’entasser dans la chambre de l’incomparable enchanteur.

Celui-ci eut l’intelligence de feindre, un mois durant, la lassitude, la mélancolie, le dédain. Devant cette attitude, les tendres cœurs que le charme singulier de ses traits avait d’abord troublés, s’exaltèrent et s’affolèrent. Lord Lewdness ne pouvait descendre sur la pelouse sans croiser une mistress qui ne se traînât à ses pieds, mendiant une de ses rayonnantes caresses. Ou bien c’était une bouillante lady qui le forçait jusque chez lui, le harcelant, comme une louve. Ce n’était là que du scandale. Une semaine encore, et l’on signala des suicides aux environs de Lewdmanor. Le premier que l’on ébruita fut celui d’une vierge suave que les gens de lord Vespasian relevèrent, un matin, sur une des marches de l’escalier d’honneur. Elle avait un poignard planté dans le sein gauche ; sa main glacée tenait une lettre à l’adresse du trop aimé. Et l’affolement s’étendit de proche en proche, gagnant Londres, où le surnaturel gentilhomme, son deuil fini, s’en était allé résider.

Et voici que les fières dames de la cour, les bourgeoises, les jeunes filles, toutes ensemble prirent feu. Chaque jour, maintenant, on relirait des grappes de noyées de la Tamise ; chaque nuit, des femmes de la Cité, désertant le lit conjugal, en troupeau, s’en venaient rôder sous les fenêtres closes de l’idéal amant, du monstre idolâtré. Et, sous ces fenêtres souveraines, pour implorer, pour se lamenter, pour bénir, il venait aussi des villageoises. Il survenait des Irlandaises, il survenait des Écossaises. Même des étrangères, – des Viennoises, des Berlinoises, des Genevoises arrivaient.

Le Parlement s’émut. Il commençait à craindre que le Royaume-Uni ne perdît son renom si pur et, qui sait ? que la contagion n’envahît l’âme de la reine. Tout bas, on parla de bannir le noble ensorceleur. Mais des indiscrétions furent commises ; les femmes furent averties. Et le Parlement reçut tant de télégrammes l’avisant que, dans le cas où lord Lewdness serait exilé, il serait suivi dans l’exil par plus d’un million d’amoureuses , – le Parlement reçut tant de menaces et de prières qu’il renonça à son projet. Quelques-uns, alors, proposèrent de faire assassiner le lord. Proposition de vrais sauvages et qui ne pouvait pas, à coup sûr, rallier une courtoise, vénérable et chrétienne majorité.

Soudain, un des plus graves membres de la Chambre haute eut une inspiration sublime :

« FAITES CROIRE, dit-il, QUE CET ÊTRE EST CASTRÉ ! »

Puis, remettant un pli scellé au président de l’assemblée secrète :

« Voici, ajouta-t-il, voici, précisément, le compte-rendu de l’opération, écrit sous ma dictée et signé par quelques célèbres praticiens de mon entourage. »

Et le président lut, au milieu d’un silence en quelque sorte religieux :

« Lord Vespasian Lewdness, comte de Powerknot, connétable d’Écosse, dont les excès galants avaient altéré la santé, a subi, hier, à 9 heures 20 minutes du matin, l’opération très douloureuse et très dangereuse de la castration. Cette opération a parfaitement réussi. L’honorable patient, qui a fait preuve d’une indomptable énergie, est hors de tout danger.

L’opération a duré 18 minutes.

Température : 39° 2. – 76 pulsations.

Signé : Professeurs PRETENTED, T. O’GELD, T.-H. ISNASTY.

À Londres, le… »

« La date est en blanc, s’extasia le président. C’est admirable ! »

Et le terrible document fut, le lendemain, publié par les mille journaux de Londres. Et il fut placardé, en affiches énormes, sur tous les murs officiels, – c’est-à-dire publics. Et des sonneurs de trompe le lurent à voix haute, pendant trois jours et dans tout le royaume. Et, vainement, lord Vespasian envoya aux journaux des notes rectificatives. Et, vainement, il adressa des cartels aux trois signataires du bulletin mensonger. Les -journaux n’insérèrent rien. Les professeurs ne bougèrent pas. Et, tout d’un coup… – Tout d’un coup, LES ANGLAISES SE CALMÈRENT.

Le charme était rompu. La morale était sauve. Et le Parlement respira.

Quant à l’homme divin, au monstre délicieux,– quant au phénoménal et si beau lord Lewdness, délaissé , ridiculisé, vilipendé, honni par celles même qui s’étaient le plus bassement vouées à son culte brûlant, – il erra quelque temps par les rues de la ville, essayant de reconquérir de force vive le prestige indûment perdu. Or, comme il avait des gestes coupables et des vêtements tailladés, on présuma qu’il était devenu fou et on l’interna dans un hospice.

Il a pris, aujourd’hui, des habitudes déplorables. Ses yeux se sont vitrés ; il bave ; il a beaucoup maigri et ses soies sont tombées. Je l’ai vu. Je l’ai questionné. Mais il m’a répondu par des cris inintelligibles. Car lord Vespasian Lewdness, comte de Powerknot, connétable d’Écosse, ne parle plus.

IL GROGNE.

_____

(Fernand Mazade, in L’Écho de Paris, supplément littéraire, première année, n° 32, dimanche 13 décembre 1891 ; illustration : Skarabokki, « Pig Man »)

_____

(Cami, in Le Petit Parisien, cinquante-et-unième année, n° 18184, dimanche 12 décembre 1926)

Paris l’Été

_____

LES BOURGEOIS DE MÉDAN

Il y aurait une statistique curieuse à dresser ; je la signale aux amateurs.

Combien y a-t-il de voyageurs par jour qui, en passant devant le coteau de Médan, disent à leurs compagnons de route :

« Voilà la maison de Zola ? »

Il est à peu près impossible d’aller de Paris à Triel sans voir quelqu’un se pencher à la portière du wagon pour désigner le bâtiment carré où naturalise l’auteur de Nana. C’est la grande curiosité de la ligne du Havre. Autrefois, la maison de Thérésa, à Asnières, avait cette popularité, mais le règne de Thérésa est fini, tandis que celui de Zola ne fait encore que commencer. Voilà pourquoi je reviens de Médan.

C’est un petit village qui compte à peine 180 habitants, admirablement situé sur un coteau, au milieu des vignes. De tous côtés, une vue splendide, d’une immense étendue : l’aqueduc de Marly et les clochers de Mantes. Au bas de la colline sur laquelle les champs d’avoine jettent leur moquette grise, coule la Seine, très large en cet endroit, très belle, presque limpide, une Seine inconnue aux autres environs de Paris. Vraiment, on ne peut rien souhaiter de plus calme, de plus pittoresque, de plus poétique que ce coin de pays, ignoré du Parisien avec son ravissant château Henri III, très artistiquement restauré, appartenant à M. Delmas, l’ancien député, et sa petite église, devant laquelle les coquelicots et les pâquerettes parent les croix de bois d’un cimetière abandonné. Un chemin ombragé de frênes descend en tournant vers la rivière. C’est de ce chemin, et surtout du pont de chemin de fer qu’il traverse, qu’on domine la propriété de M. Zola, ouverte à tous les regards.

Le jardin en pente s’arrête au chemin de fer. Pas d’arbres sur ce bout de terrain, ou des arbres si petits qu’ils ne sauraient compter, mais une basse cour, une tonnelle dans le genre de celles qu’on admire chez les marchands de vin, un potager, des châssis pour les salades, des cloches à melon et un perroquet sur son perchoir. La maison, très grande, carrée, avec terrasse à l’italienne, paraît trop massive, trop sérieuse pour les mille mètres de jardin sans arbres qui l’entourent. On l’admirerait peut-être dans un grand parc, au bout d’une immense pelouse, mais on ne s’explique pas sa présence au milieu d’un champ de pommes de terre.

D’ailleurs, quand Zola s’installa à Médan, ce fut comme locataire, dans une maisonnette plus que modeste appartenant à d’anciens domestiques du château. Un jour, il eut l’idée d’acheter la maisonnette. Elle lui coûta une dizaine de mille francs : une bagatelle. « Avec quelques milliers de francs de plus, se dit-il, j’en ferai quelque chose de très convenable. » Et il alla consulter un architecte. L’architecte trouva la maison bien petite. On n’arriverait jamais à l’agrandir suffisamment. Ce serait bien plus simple d’en construire une autre à côté. C’est ce qu’on fit. M. Zola dépensa plus de cent mille francs pour tirer parti d’une masure qu’il avait achetée dix mille. Aussi sa demeure a-t-elle un aspect opulent ; elle se voit de loin ; elle parle aux populations du succès de l’Assommoir et des triomphes du naturalisme ; c’est une réclame en mœllons et en briques à l’éditeur Charpentier !

*

Ce qui me la gâte, c’est le petit potager qui lui sert de jardin d’agrément, c’est son luxe de berceaux et de tonnelles, c’est son manque absolu d’originalité et de cachet artistique. Comme je m’éloignais, me plongeant dans ce ravissant tunnel de verdure qui descend à la Seine, je me mis à rêver. Au lieu d’avoir fait le tour de la maison de Zola, il me sembla que j’y étais entré. J’avais vécu pendant toute une journée avec le Pontife du Naturalisme et avec ses Apôtres, avec tous les héros des Soirées de Médan, tels que me les représentait la propriété où ce livre a été conçu.