–––––

(M. de Crisenoy, illustrations de Pierre Dmitrow, in Guignol, cinéma des enfants, nouvelle série, n° 178, mars 1927)

–––––

(M. de Crisenoy, illustrations de Pierre Dmitrow, in Guignol, cinéma des enfants, nouvelle série, n° 178, mars 1927)

X

Les Vampires

De Scutari aux bords du Drinn, il y a deux grandes journées de marche, et la route qui y conduit est un peu plus mauvaise que celle qui côtoie la Morana. Seulement, elle est toute différente. Figurez-vous une dizaine de plateaux étagés les uns au-dessus des autres et formant le pain de sucre dans leur ensemble. Ici, point de gorges sombres, de gouffres, de ravins, mais une série de talus rocailleux et plantés de maigres sapins, au milieu desquels serpente une sorte de sentier raide et à peine tracé.

À part le point de vue qui est presque aussi beau celui que l’on découvre du haut des Jerbas, c’est horriblement monotone. De loin en loin, un coup de fusil ou le cri d’un aigle trouble seul le silence désespérant de ces montagnes solitaires et uniformes. On aperçoit un chasseur albanais gravissant le talus et poursuivant une compagnie de perdrix rouges. Voilà les seuls accidents de la première journée.

Le soir, on arrive à un pauvre village que les géographes n’ont point jugé digne de figurer sur la carte, mais qui porte le nom de Ipsicut ou pays du vent.

Nous ne pûmes juger de la justesse de cette appellation, attendu que le temps était superbe et l’air fort calme ; mais on nous dit que les vents du sud, quand ils soufflaient, enlevaient parfois des toitures et même des maisons tout entières.

Ipsicut se compose d’une centaine de maisons à peu près, groupées autour d’une église et assises sur une étroite esplanade bornée au levant par un nouveau talus, au couchant par une pente rapide qu’il faut gravir pour y arriver.

Ipsicut est peuplé par une petite colonie slave qui, chassée de l’Esclavonie, lors de l’occupation autrichienne, est venue se mêler à la nation albanaise, tout en continuant d’observer la religion chrétienne et un prêtre desservant de l’Église grecque.

Mais venus d’un pays où les sorciers, les gnomes, les fées et les fantômes ont droit de bourgeoisie, les habitants d’Ipsicut ne pouvaient pas décemment planter leur tente quelque part, sans offrir l’hospitalité à quelques-uns de ces hôtes mystérieux. Après mûre réflexion, ils se sont prononcés pour les vampires, et ont donné un refuge à tous ceux que la civilisation commençait à expulser de Hongrie.

Tout le monde sait ce qu’est un vampire : – un mort qui sort de sa tombe pour venir sucer le sang des vivants dont il se repaît et au moyen duquel il se conserve intact, sans que les vers osent l’attaquer.

Dom Calmet, moine bénédictin, a écrit, en son abbaye de Bourgogne, un gros volume sur cette matière ; mais il a oublié dans sa nomenclature les vampires d’Ipsicut.

Ceux-là sont plus terribles encore que tous les autres ; et en voici un exemple :

Un homme a un ennemi. Il ne se venge pas durant sa vie, mais aussitôt mort, il sort de son sépulcre, va droit à la demeure de celui qu’il hait, entre à l’heure du repas, se met à table et salue amicalement le maître de la maison.

Celui-ci tombe en défaillance et se met au lit. Le vampire disparaît, mais il revient pendant la nuit, suce en un tour de lèvres tout le sang de sa victime et va se recoucher dans son linceul.

La victime meurt sur-le-champ, et, presque toujours, on ignore quel est le mort coupable du crime, car il s’est fait visible seulement pour son ennemi.

Ce dernier, par un juste retour des choses de l’autre monde, après être mort du vampirisme, devient vampire après son décès et tourmente les vivants. Si bien que, dans ce pays-là, les vendettas sont perpétuelles.

Ces détails-là nous furent donnés le soir de notre arrivée par le curé d’Ipsicut chez qui nous étions allés loger, – ce village ignorant l’usage des hôtelleries, tout comme Scutari.

Le curé était un homme d’environ quarante ans, ayant l’œil intelligent et la physionomie franche.

« Comment, lui dis-je un peu brusquement, vous, prêtre chrétien, pouvez-vous croire à de semblables sornettes ? »

Ma boutade, loin de le blesser, le fit sourire.

« Je n’y croyais pas plus que vous, me dit-il, lorsque je fus envoyé ici par le patriarche ; mais j’ai été forcé de me rendre à l’évidence : je n’ajoute foi ni aux sorciers, ni aux fées, mais je crois aux vampires, et cela, parce que j’ai été témoin de trois prodiges que tout le monde ici vous attestera comme moi.

– Diable ! fis-je d’un air incrédule.

– Mon Dieu ! reprit le pauvre prêtre avec une humilité qui me toucha, je n’ai aucun intérêt à vous mentir, et ce que je vais vous raconter vous prouvera que tout est possible à Dieu, et que si Dieu permet aux morts de sortir de leur tombe, les morts peuvent en sortir comme vous sortirez d’ici quand il vous plaira.

Écoutez : il y a aujourd’hui cinq ans que j’arrivai pour desservir la paroisse d’Ipsicut. Les plus vieux habitants vinrent me saluer et me parlèrent des vampires. Je haussai les épaules, comme vous venez de le faire, et me mis à rire. Mais, huit jours après, je mariai deux jeunes gens dont l’amour avait été longtemps contrarié par le père de la jeune fille, qui avait fini par mourir en refusant son consentement. Le père mort, les jeunes gens, libres de tout obstacle et approuvés par la veuve du défunt, se marièrent. Après la cérémonie nuptiale, le marié convia ses proches et ses amis au repas de noces, et je fus du nombre, selon l’usage.

On se met à table, la joie est bruyante, le jeune couple attire tous les regards, lorsque soudain le marié pâlit, étend les bras dans la direction de la place qu’occupait le père défunt, et qu’on a laissée libre, suivant la coutume, en y posant son verre, son assiette et son couteau, – fait un geste de profonde terreur et tombe sans connaissance en murmurant :

« J’ai vu le père, j’ai vu le père ! »

On l’entoure aussitôt ; il est mis au lit, et, après avoir calmé des mon mieux la terreur générale, je m’agenouille au chevet du malade, ordonnant qu’on me laisse seul auprès de lui et disant que j’y passerai la nuit.

Tout le monde se retire et, ouvrant mon bréviaire, je commence à lire mon office, m’interrompant de temps à autre pour examiner la figure pâle du mourant. La léthargie dura deux heures ; au bout de ce temps, il ouvrit les yeux, me regarda et sembla m’interroger. Il ne se souvenait de rien. Mais aux premiers mots qui m’échappèrent, la mémoire lui revint et il me dit d’une voix faible entrecoupée par le râle :

« Je l’ai vu… là… à sa place !… il est venu s’asseoir… Il était pâle, très pâle… Il s’est coupé du pain et a mangé… Puis il a levé les yeux sur moi et m’a salué en riant ; mais son rire était terrible… Alors, il s’est levé et m’a dit : « À ce soir ! » C’est à ce moment que je me suis évanoui. Mais il reviendra… Ne me quittez pas, restez là… priez Dieu… ou je suis mort ! »

Et le malade joignait les mains de terreur, et je voyais ses cheveux se hérisser.

Je le crus sous l’influence d’une excitation mentale, et je le calmai en le priant de me donner les réponses des litanies que je récitai en slavon.

Il le fit. Aux litanies, je fis succéder d’autres prières, et il continua à répondre ; mais, vers minuit, il s’arrêta soudain et me cria avec un accent de terreur :

« Il vient ! il vient ! je le sens !… »

Je me levai. La petite chambre était fermée ; une lampe brûlait au-dessus du lit, et il n’y avait absolument personne auprès de nous.

« Vous rêvez… » lui dis-je, et je continuai ma prière. Mais il se recula tout à coup, jusque dans la ruelle, et, d’une voix tremblant de frayeur et d’angoisse :

« Le voilà ! le voilà ! » répéta-t-il.

Et comme il achevait, je ne sais comment cela se fit, mais la lampe s’éteignit ; il me sembla entendre un frôlement dans les rideaux, puis un gémissement… J’eus peur et je courus à la porte, appelant du secours.

Les parents qui veillaient dans la pièce voisine accoururent avec de la lumière ; nous nous approchâmes du lit, il n’y avait personne que le malade dont la tête était renversée sur l’oreiller, comme s’il dormait, mais nous le secouâmes et l’appelâmes en vain ; il était bien mort…

La jeune veuve, les parents, tout le monde était saisi d’effroi, et pour tous il était évident que le père défunt était venu serrer au cou son gendre pour l’empêcher d’être réellement l’époux de la fille que cette mort subite laissait veuve et vierge. Je réunis tout ce que j’avais de raison, de logique et de foi pour combattre cette croyance ; mais je ne pus lutter contre l’opinion générale, et tout ce que je pus faire pour m’exposer à l’exhumation fut inutile.

On le déterra, et je fus saisi d’étonnement en retrouvant ce cadavre, enseveli depuis deux mois, parfaitement conservé. Les cheveux, la barbe et les ongles avaient repoussé ; les lèvres étaient fraîches, l’œil ouvert, les membres flexibles ; et, ayant enfoncé une épingle dans une veine, j’en fis jaillir un filet de sang parfaitement liquide, mais froid comme tout le corps, du reste.

Cela ne me convainquit point cependant, et je ne permis de brûler le corps, après lui avoir coupé la tête, que pour céder à la volonté générale.

Un an après, la jeune veuve tout à fait consolée, se remaria. Elle épousait un beau et grand jeune homme dont elle paraissait fort éprise. Le jour de la cérémonie et durant le repas des épousailles, elle fut un peu triste et parut inquiète, mais la journée s’écoula sans le moindre accident, et d’ailleurs on n’avait plus à redouter la visite du père, puisque le corps en avait été brûlé.

À onze heures, on reconduisit les nouveaux époux à la chambre nuptiale et tout le monde se retira.

Mais quelle ne fut pas la stupéfaction de tous lorsque, le lendemain au point du jour, on accourut aux cris désespérés que poussait la jeune femme, et qu’on trouva l’époux raide mort dans le lit conjugal.

La femme raconta alors, qu’en se couchant, son mari avait été pris d’un profond sommeil et lui avait tourné le dos.

C’était tout ce qu’elle savait, mais elle avoua qu’elle croyait son mari victime d’un vampire et que ce vampire devait être son premier époux.

Tout le monde y crut, excepté moi ; et je m’opposai formellement à l’inhumation, mettant sur le compte d’une apoplexie la mort du mari.

Mais au bout de quinze jours, la jeune femme, veuve derechef et toujours vierge, sentit sa santé s’altérer, ses joues pâlir, et s’avoua que le chagrin d’être veuve n’était point la seule cause de ce changement.

Elle dormait beaucoup, et toujours d’un sommeil pesant et cauchemardé.

Un jour, elle vint me trouver et me dit :

« Mon premier mari vient me sucer le sang toutes les nuits, mais il y va doucement et ne veut pas me tuer tout de suite.

– L’avez-vous vu ? lui demandai-je.

– Non, mais je l’entends venir ; je sens la terre s’ouvrir pour le laisser passer, et tout aussitôt je m’endors. »

Ébranlé dans mon incrédulité, je voulus une preuve et j’allai, la nuit venue, m’asseoir au chevet de la veuve. J’avais une montre à la main et j’attendis avec impatience l’heure de minuit, empêchant la jeune femme de dormir.

Je parvins à ce résultat en lui racontant le martyre de sainte Philomène… Elle avait les yeux grands ouverts et m’interrompait souvent de ses questions ; mais, à minuit moins une minute, elle laissa lourdement tomber la tête sur l’oreiller et s’endormit. Je la réveillai aussitôt et la fis lever et marcher. À une heure, elle se recoucha et dormit d’un sommeil léger jusqu’au matin, où elle se trouva moins affaiblie que les jours précédents.

Malheureusement, la nuit suivante, je fus contraint de porter le viatique à un habitant, et la jeune femme se coucha.

Le lendemain, on la trouva morte !

Cette fois, de mon propre mouvement, je fis ouvrir la bière de celui qu’on accusait de vampirisme, et je reculai anéanti en constatant la même conservation, le même sang fluide que chez le père de la femme.

Il y avait treize mois qu’il était mort !

On le brûla comme l’autre et, depuis, force m’a bien été de croire aux vampires ! »

Le bon prêtre prononça ces mots avec une conviction profonde.

Je regardai Fernand, le consultant du regard, mais au lieu de me répondre, il dit au curé :

« Où est votre cimetière ?

– Au nord du village.

– Voudriez-vous nous y conduire ? »

Le curé fit un geste d’étonnement, mais il alluma une lanterne, car il était nuit close, et nous dit :

« Venez ! »

XI

Où mon ami Fernand prouve qu’il avait appris quelque chose au collège où, d’ordinaire, on n’apprend rien du tout.

Nous suivîmes le curé.

L’unique rue d’Ipsicut – si l’on peut donner le nom de rue au passage mal aligné qui séparait les deux groupes de maisons en bois et en terre glaise, qui formaient l’avenue du presbytère et de l’église, – était parfaitement silencieuse. Quelques lumières filtraient à peine au travers des fenêtres et des portes, et nous pûmes voir par là que les habitants se couchaient de bonne heure comme les autres Orientaux.

Le cimetière était au nord, décrivant comme un fer à cheval à l’entour de la petite église, et nous n’eûmes qu’à faire un petit circuit, la maison du prêtre étant adossée à la maison de Dieu.

Le champ des morts était assez vaste et enclos d’un petit mur à pierres sèches. Une grille de bois servait de porte et fermait simplement à loquet.

Le curé l’ouvrit et nous montra le chemin. Rien de simple et de mélancolique comme cette nappe de gazon argentée par les rayons de la lune, et accidentée de légers renflements indiquant les tombes et surmontés d’une simple croix. Ces renflements et cette teinte blanchâtre projetée par l’astre nocturne faisaient ressembler ce cimetière à une mer houleuse qui se serait solidifiée tout à coup.

Du reste, pas d’inscriptions, pas d’épitaphes ; aucune de ces phrases ampoulées dont nous avons coutume de surcharger nos tombeaux pour faire l’éloge des morts, – si bien que nous sommes tous, après décès et au dire de nos pierres tumulaires, des lauréats du prix de vertu.

Quand nous fûmes dans l’enceinte, je regardai Fernand d’un œil interrogateur.

Fernand regarda le curé.

« Où était la tombe du premier vampire ? demanda-t-il.

– Ici, dit le curé en désignant la place.

– Et celle du second ?

– À côté.

– N’a-t-on enterré personne au même endroit ?

– Si ; un vieillard, il y a quinze jours. »

Fernand se dirigea vers le lieu indiqué, remua la terre avec ses doigts et en prit une poignée, qu’il considéra longtemps avec une scrupuleuse attention, l’approchant de la lanterne. Puis, au lieu de la jeter, il la mit dans son mouchoir et remit le mouchoir dans sa poche.

Ce qui fit que, de plus en plus surpris, je m’adressai cette question :

« Ferdinand serait-il fou ou vampire lui-même ? »

Que voulez-vous ? la nuit, dans un cimetière, il est bien permis de croire aux revenants.

Heureusement, pour couper court à mes réflexions saugrenues, il continua, en s’adressant toujours au curé :

« En Europe, tous les cinq ans, on ouvre les fosses dont la terre n’a point été achetée par les parents du mort ; les os sont jetés dans une fosse commune, et on creuse un nouveau trou pour recevoir un mort plus récent. Fait-on de même ici ?

– Non, dit le curé ; les fosses sont respectées Quand le cimetière est plein, on recule les murs, mais on laisse les morts en paix. »

Fernand inclina la tête en signe d’approbation, puis il alla à trois ou quatre endroits différents, prit partout une poignée de terre qu’il mit dans chacune de ses poches, et, se retournant vers nous :

« Allons nous coucher ! » dit-il.

Mes soupçons de démence à son endroit me revinrent, et le bon prêtre se prit à le regarder d’un air ébahi.

« Monsieur le curé, continua Fernand, demain, je vous dirai s’il y a peu ou beaucoup de vampires dans votre cimetière. Mais je vous garantis qu’il y en a. »

Le curé recula avec un mouvement de terreur.

Quant à moi, je n’y comprenais plus rien.

Nous retournâmes au presbytère, et, après une légère collation composée de gâteaux de maïs, de fruits et de vin muscat, nous nous retirâmes dans l’unique chambre du curé qu’il nous avait cédée pour coucher dans sa cuisine, qui servait en même temps de salon et de chambre à coucher à un jeune drôle qui cumulait les fonctions de domestique et de sacristain.

« Ah çà ! lui dis-je quand nous fûmes seuls, quelle comédie joues-tu là ?

– Mon cher, répondit-il, j’ai étudié la minéralogie au collège.

– Eh bien ?

– Eh bien, demain, je te dirai ce que je ne puis te dire aujourd’hui. »

Il disposa les différentes terres sur un bahut, les sépara minutieusement, alluma un cigare et se coucha. Je pris le parti d’en faire autant.

Le lendemain, en m’éveillant, j’aperçus Fernand qui, déjà levé, analysait avec soin les poignées de terre amassées la veille.

« Vois, me dit-il, si le curé est levé. »

Le curé cogna à la porte au même instant et, sur notre invitation, entra le visage ouvert et souriant.

« Eh bien, dit-il à Fernand, prétendez-vous toujours qu’il y a encore des vampires au cimetière ?

– Plus que jamais ! Voulez-vous faire ouvrir les fosses que je vous désignerai ?

– Oui, mais tout de suite alors. Presque tous les habitants sont aux champs et on ne nous troublera pas. »

Nous nous rendîmes au champ des morts en compagnie du jeune sacristain armé d’une bêche, – lequel était pareillement fossoyeur.

Fernand, qui avait enveloppé une pincée de chaque terre dans un morceau de papier, les confronta avec les endroits où il les avait prises, – puis il marqua trois endroits différents au fossoyeur :

« Là, dit-il, – c’était au même endroit où les deux vampires avaient été déterrés, – là, il y a un et même deux, et trois vampires, à commencer par la tombe du vieillard enterré, il y a quinze jours, jusqu’à celle-ci dont j’ignore la date. »

Un sourire incrédule passa sur les lèvres du curé.

« Creusez ! » dit-il.

Au bout d’un quart d’heure pendant lequel nous avions été haletants et pleins d’incertitude, la bière fut mise à nu, puis le couvercle sauta d’un coup de bêche…

Le curé fit un geste d’effroi et recula soudain …

J’avoue que j’en fis autant…

Le vieillard enterré semblait dormir. Sa barbe était longue, ses yeux ouverts ; et ses joues ridées conservaient une apparence de vie. Je pris son bras gauche et je fis, sans effort, jouer les articulations de l’épaule, du coude et du poignet. Je pris mon couteau et je piquai la veine jugulaire… Un flot de sang froid, mais liquide, en jaillit… je fus sur le point de croire aux vampires.

« Eh bien ? dit Ferdinand triomphant.

– Oui, murmura le prêtre, c’est une permission de Dieu…

– Mais celui-là n’est pas le seul. Ouvrez la seconde ou la troisième tombe. »

Le jeune gars fit en dix minutes l’opération qui lui avait coûté d’abord un quart d’heure ; et la troisième bière fut ouverte.

Elle renfermait un enfant de douze à quinze ans. Le curé poussa un cri. Quant à moi, mon étonnement redoubla et, après avoir répété sur le corps du mort les mêmes expériences, je fus obligé de convenir que c’était prodigieux.

« Quand est mort cet enfant ?

– Il y a dix-neuf mois, » répondit le fossoyeur.

Il paraissait mort de la nuit précédente. À peine était-il un peu pâle…

Cette fois, nous regardâmes tous trois Fernand, qui souriait, et notre regard était brillant d’une avide curiosité.

« Voyez, nous dit-il, la couleur de cette terre ; elle est mélangée d’une substance noirâtre et argileuse, qui est tout bonnement du grès à lignite ou molasse, et d’un calcaire sableux qui est jaune. Ouvrez le premier traité venu de minéralogie, et vous y trouverez que ces deux terrains mélangés conservent pendant un temps fort long et préservent de la corruption les corps qui leur sont confiés. »

Cela me paraissait assez plausible.

« Mais la barbe et les cheveux qui ont poussé ? dit le curé.

– La barbe est végétale, et les cheveux et les ongles aussi.

– Mais les yeux ouverts ?

– N’êtes-vous pas obligé de les fermer après la mort ?

– Sans doute ; et ils ne se rouvrent plus d’ordinaire.

– Oui, quand le cadavre est enterré selon les conditions générales ; et le sang se coagule et se fige. Eh bien ! je vais vous expliquer pourquoi, ici, le sang est liquide et les yeux sont ouverts. Les terrains qui renferment une portion de calcaire sableux renferment également une certaine quantité de parties nitreuses et sulfureuses qui se trouvent particulièrement à la surface. Ces matières, soumises à l’action violente d’un soleil comme celui-ci, fermentent et mettent immédiatement en contact avec le corps enterré leurs exhalaisons. Ces exhalaisons pénètrent par les pores, se répandent dans tous les membres, décoagulent le sang et lui rendent sa libre circulation. Le sang défigé rend aux nerfs leur souplesse, et les nerfs, raidis par l’action de la mort, se distendent. C’est ce qui vous explique pourquoi les yeux se rouvrent. »

Le curé hocha la tête ; il était peu convaincu.

« Ah çà, dis-je à Fernand, où diable as-tu appris cela ?

– Au collège, mon cher ; j’ai étudié la physique, la chimie et la minéralogie.

– Mais, s’écria le curé illuminé soudain par une idée, en admettant ce que vous dites là, comment, s’il vous plaît, expliquerez-vous cette surabondance de sang qui gonfle les veines de ce vieillard ? Quand il vivait, il en avait si peu que les réseaux de ces mêmes veines étaient imperceptibles.

« Parbleu ! c’est tout simple : prenez du lait ou du chyle ; faites-le bouillir avec du sel de tartre, et votre lait ou votre chyle deviendra rouge, parce que le sol aura raréfié la partie la plus huileuse et l’aura convertie en une sorte de sang moins noir que le sang véritable, mais à peu près pareil.

Eh bien ! les sucs des viandes et des os humains décomposés vous donneront du chyle. Ce chyle, en contact avec le sel nitreux, produit absolument le même résultat.

– En sorte que la conservation de ces corps est toute naturelle ?

– Aussi naturelle que la décomposition de ceux qui se trouvent enterrés là-bas, – Fernand indiquait un des endroits marqués, – qui se trouvent dans un grès quartzeux dont la propriété est de dissoudre rapidement les corps. Si vous voulez faire ouvrir cette fosse encore fraîche, si j’en juge par le gazon, vous y trouverez un cadavre putréfié. »

Le curé répondit que c’était inutile et fit signe à son sacristain de recouvrir les deux morts et de se hâter.

J’étais abasourdi de la science de mon ami ; le curé rêvait je ne sais à quoi. Quant au petit drôle, il sifflotait avec cette narquoise insouciance particulière aux croque-morts et aux fossoyeurs.

Nous retournâmes ainsi au presbytère, où nous attendait un modeste déjeuner.

Il était huit heures, et notre guide, qui avait couché chez un habitant, vint nous prévenir qu’il était temps de nous mettre en route.

Nous déposâmes une faible offrande dans les mains du bon prêtre, en lui disant que c’était pour ses pauvres, et Fernand ajouta :

« Monsieur le curé, ne croyez plus aux vampires ! »

Le brave homme sourit, mais son sourire était celui de l’incrédulité, et je suis persuadé qu’après notre départ il a fait brûler les faux vampires déterrés.

–––––

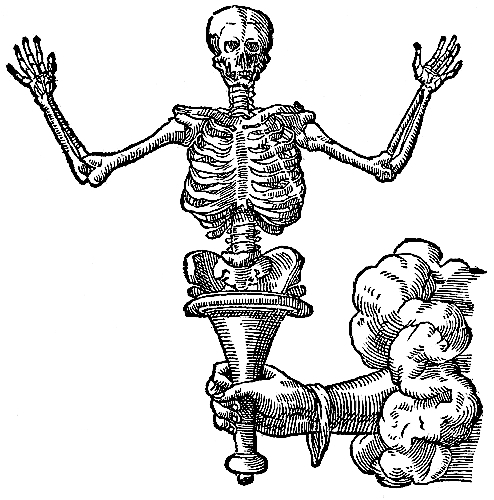

(Ponson du Terrail, « De Paris à Athènes, par Venise et l’Italie (Pèlerinages de Bohèmes), deuxième partie – L’Albanie, » in Le Courrier français, trente-sixième année, n° 333 et 340, vendredis 29 novembre et 6 décembre 1850 ; « Le Vampire, » frontispice de René de Moraine illustrant Les Tribunaux secrets de Paul Féval, tome III, Paris : Eugène et Victor Penaud frères, 1851)

« La Porte ouverte » est particulièrement heureuse de vous présenter aujourd’hui son nouveau feuilleton : 340 Av. S, un roman d’anticipation écrit en collaboration entre Bernard Gervaise (Caen, 15 avril 1881-Châtillon-sous-Bagneux, 27 octobre 1960) et Robert Francheville (pseudonyme de Rémy Folly. Saint-Paul-de-Serre, 20 mars 1876-Paris, 18 septembre 1943). Il a été publié en trente-trois livraisons dans Paris-soir, quatrième année, du n° 847, samedi 30 janvier 1926 [1], au n° 889, jeudi 4 mars 1926 [33], et n’est jamais paru en volume.

Bernard Gervaise et Robert Francheville ont été des écrivains prolifiques, surtout connus pour d’innombrables chroniques et contes humoristiques, disséminés dans des dizaines de périodiques. Bernard Gervaise a ainsi collaboré, entre autres, au Journal amusant, à l’Oréal humoristique, au Rire, à Paris-plaisirs, au Canard clermontois, au Populaire, au Pêle-Mêle, au Petit Journal, à Gringoire, au Journal, à l’Écho d’Alger, au Dimanche du Journal de Roubaix, à l’Excelsior, à l’Intransigeant, au Dimanche-illustré, au Lisez-moi, etc. ; il a tenu des chroniques régulières : « Les gaietés de la semaine, » dans Le Quotidien de Montmartre, ou encore les « Propos fantaisistes, » dans Le Grand Écho du Nord de la France. Robert Francheville a, pour sa part, collaboré régulièrement à La Lanterne, au Supplément, au Fin-de-Siècle, au Petit Bleu de Paris, à la Gaudriole, au Rire, au Canard clermontois, au Pêle-Mêle, au Petit Journal illustré, à l’Œuvre, à Candide, au Lisez-moi, au Crapouillot, etc. Il a également composé de très nombreuses pièces de théâtre, comédies et drames, dont certaines ont remporté un franc succès, notamment sur la scène du Grand-Guignol : Le Chemin de ronde (1902) ou La Porte close (1910), par exemple.

Si les fantaisies et contes humoristiques ont été le domaine de prédilection de nos deux auteurs, cela ne les a pas empêchés de s’aventurer à l’occasion dans le roman policier pour Gervaise et dans le roman d’aventures scientifiques pour Francheville. Citons, pour Bernard Gervaise : À l’As de pique (1935), Le Million du forçat (1939), On a tué la négresse (1949), Le Crime de Samba-Kéré (1952) et Brelan d’as (1955) ; pour Robert Francheville : L’Oiseau d’acier (1907), repris sous le titre : Cent Mille Lieues en aéroplane (Jules Tallandier, 1910) ou Aventures fantastiques de deux aéroplanes à travers le monde (1910-1911), Le Roi des saucisses, grand roman d’aventures (1912 et 1928), Le Tour du monde en trois jours ou encore L’Homme qui a perdu son crâne, roman mystérieux (1923).

L’un et l’autre ont parfois effectué quelques incursions dans le domaine du conte d’anticipation, disséminées parmi leur innombrable production, mais ils se sont cantonnés le plus souvent dans un registre plus léger, sans aucune comparaison possible avec ce curieux 340 Av. S., annoncé à grand renfort de publicité dans Paris-soir. Le feuilleton à venir fera ainsi l’objet d’une douzaine d’encarts entre le mardi 19 janvier et jeudi 28 janvier 1926. L’ampleur de la campagne publicitaire annonçant sa publication a de quoi surprendre, mais il faut préciser que Bernard Gervaise était un collaborateur presque quotidien du journal, d’abord par ses chroniques « Araignées du soir, » entamées en octobre 1923, et qu’il continuera jusqu’en juin 1929, puis par des contes humoristiques qu’il donnera ensuite régulièrement à partir du mois de mai 1930 jusqu’en mars 1940.

–––––

(Paris-soir, quatrième année, n° 836 et 837, mardi et mercredi 19 et 20 janvier 1926)

–––––

(Paris-soir, quatrième année, n° 839, vendredi 22 janvier 1926)

–––––

(Paris-soir, quatrième année, n° 840, samedi 23 janvier 1926)

–––––

(Paris-soir, quatrième année, n° 841, dimanche 24 janvier 1926)

–––––

(Paris-soir, quatrième année, n° 842, lundi 25 janvier 1926)

–––––

(Paris-soir, quatrième année, n° 843, mardi 26 janvier 1926)

–––––

(Paris-soir, quatrième année, n° 844, mercredi 27 janvier 1926)

–––––

(Paris-soir, quatrième année, n° 844, mercredi 27 janvier 1926)

–––––

(Paris-soir, quatrième année, n° 845, jeudi 28 janvier 1926)

–––––

(Paris-soir, quatrième année, n° 847, samedi 30 janvier 1926)

–––––

340 Av. S. débute comme une utopie ; il décrit une société idéale pratiquant l’hédonisme et l’amour libre, exclusivement dédiée au bien-être de la race burupe, protégée sous la coupole d’Ipse de l’hostilité des éléments extérieurs. Elle y bénéficie de tout le confort du progrès scientifique : trains pneumatiques, chaussées mobiles, autophones, distributeurs d’harmonies, pépinières d’enfants, tables des effluves, miroirs téléphotiques, pour ne citer que quelques avancées technologiques. Le récit devient ensuite beaucoup plus sombre et bascule dans la contre-utopie ; il prend parfois des allures épiques et se double d’une véritable quête initiatique avec l’expédition de Kjoès dans les Terres septentrionales. Nous nous garderons bien d’en déflorer le sujet, mais nous ne pouvons nous empêcher de considérer ce roman, anticipant Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley ou 1984 de George Orwell, comme l’une des plus intéressantes dystopies de la première moitié du XXe siècle.

Gervaise et Francheville réussissent le tour de force de mettre en scène une société future aussi cohérente qu’énigmatique. Le titre lui-même ne dévoile sa signification qu’au deuxième chapitre du roman ; 340 Av. S. renvoie à un calendrier fatidique : « 340 Avant le Séisme » désigne en réalité la date du grand cataclysme marquant la fin du monde annoncée par les Voyants. Comme dans Nous autres de Zamiatine, Gervaise et Francheville associent des matricules aux noms des personnages ; ainsi, le nom complet d’Éhio est en réalité Éhio 798-2Dn-3101. Ils construisent une géographie, élaborent une société complexe avec ses classes et sa hiérarchie spécifique : les Vieux, les Burupes, les Voyants, les Cristallisés dont l’organisme a été renouvelé, les Gouls, race polaire survivant dans les régions libres du Nord. Ils jouent sur les non-dits, en créant des néologismes non explicités : tablettes de sargasses ou de kolébi, parties de twigg, bains de bilitine, etc., ou en procédant par allusions (le lecteur apprend ainsi incidemment, au détour d’une phrase, l’existence de deux genres supplémentaires : les Neutres et les Labettes). Comme Kjoès, ce n’est qu’au fil du récit que le lecteur va peu à peu reconstituer les bribes d’une Histoire secrète, imparfaite et fragmentaire.

Nous serons enclins à penser, pour notre part, que ce curieux roman a peut-être trouvé sa source d’inspiration initiale dans la novelette d’Edward Morgan Forster, The Machine Stops (1909), déjà publiée sur ce site, à cette différence près que, chez Forster, l’humanité s’est réfugiée sous terre et que le monde extérieur se trouve en surface. En tout cas, dès 1923, Bernard Gervaise avait publié une nouvelle d’anticipation, intitulée « Dans la Cité future, » dans laquelle on trouve déjà les prémisses de certains thèmes qui seront développés dans 340 Av. S. Vous pourrez en juger sur pièces ; nous la reproduisons avant le premier chapitre du roman. En attendant, nous souhaitons que vous preniez autant de plaisir à lire cette étonnante anticipation que nous en avons eu à la découvrir.

MONSIEUR N

DANS LA CITÉ FUTURE

–––––

ANTICIPATION, par Bernard GERVAISE

C’était une délicieuse matinée de printemps. Le souffle tiède des ventilateurs arrivait chargé d’effluves odorants captés au loin, dans les prairies d’Écosse, dans les sapinières des Vosges, dans les roseraies de Téhéran. Au-dessus du toit de verre recouvrant la ville, le soleil brillait à l’égal des plus puissants photogènes et, très haut, parmi l’essaim des petits nuages blancs chargés de giboulées, passaient lourdement des charrues aériennes en route pour la contrée des labours…

Rêveusement accoudé à la rampe thermostatique du quai n° 4, le jeune Roméo KZ 112 713-4 se laissait entraîner à faible vitesse par la chaussée mouvante reliant la Cité des Hommes au Quartier des Femmes. Une de ces tuniques d’hydrocarbure comprimé, alors en vogue, soulignait heureusement la voluptueuse souplesse de ses formes d’adolescent. Des manches demi-longues, fendues sur le côté et garnies d’une frange de simiusine, laissaient entrevoir des bras épilés au radiocautère, un peu frêles peut-être, mais d’une blancheur parfaite.

Aux épaules, une large échancrure encadrait la naissance du cou, ferme et lisse comme le fût d’un jeune bouleau, et portant fièrement la jolie tête fine au visage discrètement fardé sous l’ample chevelure violette des élégants.

Des sandales d’albumine tressée protégeaient les pieds aux ongles noircis…

Le jeune homme était vraiment charmant ainsi. À tout instant, des inconnus occupant les plateformes voisines, plus lentes ou plus rapides que celle où il avait pris place, détournaient la tête pour le considérer quelques secondes avec une admiration mêlée de convoitise. Des hommes d’âge mûr, parfois des vieillards, lui adressaient des sourires. D’autres, plus hardis, hasardaient des frôlements, des caresses imprécises mais significatives.

Roméo n’en avait cure. Ces hommages, trop souvent répétés, ne l’émouvaient plus, de même que le spectacle trop familier offert à ses yeux était impuissant à troubler sa songerie. Sans paraître les apercevoir, il défila devant les somptueux édifices aux façades enduites de couleurs phosphorées : l’Usine Législative, le Laboratoire Alimentaire, le Palais Automatique, l’Académie des Arts Mécaniques, les Archives Phonographiques et le groupe des vastes bâtiments constituant le Quartier des Enfants.

*

C’est dans cette partie de la ville, située à égale distance de la Cité des Hommes et du Côté des Dames, que se pratiquait l’élevage des jeunes garçons et des petites filles engendrés par les génératrices mécaniques sur les indications du service de l’état civil.

On sait quel progrès marqua cette merveilleuse découverte dans l’histoire de l’humanité, courbée jusque-là sous la malédiction originelle. Grâce à la génération artificielle, les filles d’Ève cessèrent d’enfanter dans la douleur. Elles cessèrent même d’enfanter dans quoi que ce fût, puisque d’ingénieux appareils se chargeaient désormais de ces basses besognes.

Par la même occasion, les descendants du père Adam cessèrent de concevoir dans la monotonie du mariage, et les représentants de chaque sexe, enfin délivrés des soucis de la reproduction, purent s’abandonner à l’inclination qu’ils avaient toujours éprouvée pour leurs semblables. C’est vers cette époque que la cité fut divisée en deux quartiers distincts, au sein desquels les hommes et les femmes vinrent abriter respectivement des amours nouvelles autant que rigoureusement unilatérales.

Pour la première fois de sa vie peut-être, Roméo KZ 112 713-4 se prit à méditer sur ces choses anciennes. Sans qu’il sût trop pourquoi, la pensée des rapports sentimentaux tels qu’ils étaient dans l’humanité primitive hantait son imagination surexcitée. En vain cherchait-il à se représenter ce que pouvait être alors l’étreinte de deux amants de sexe opposé.

« Après tout, conclut-il avec une pointe de perversité, nos aïeux avaient peut-être raison. Sans doute possédaient-ils le véritable secret du bonheur. »

Une inconsciente association d’idées lui rappela alors le but de son voyage : il s’en allait au Quartier des Femmes porter à une certaine Juliette AL 815 201-7 un disque d’olfacteur dont la jeune femme lui avait parlé la veille. La futilité du prétexte qu’il s’était donné à lui-même pour faire cette visite le frappa soudain.

Quelle étrange sympathie le poussait depuis quelque temps à rechercher la société d’une personne aussi différente de ses compagnons habituels ?

Pourquoi éprouvait-il l’impérieux besoin de la voir ?

Jamais il ne s’était senti aussi troublé depuis l’époque de sa liaison avec le gros Siméon (KN 533 606-2).

En vérité, tout cela était bien singulier ! Si grande était la contention de son esprit que le jeune homme faillit oublier de changer à Barbaisse, appellation désignant un important embranchement des chaussées mouvantes. Ayant cependant pris la bonne direction, il se trouva bientôt devant la demeure de Juliette, une belle maison à trente-cinq étages avec balcon.

*

Deux dixièmes de seconde suffirent à l’élévateur pneumatique pour l’amener au niveau du dix-huitième palier, où un tapis articulé le transporta immédiatement dans la pièce même où se trouvait la jeune femme.

« Juliette, dit-il, voici Dernier Non, cette symphonie du maître Cotti, que vous désiriez respirer. J’ai profité d’une course dans le quartier pour vous l’apporter.

– Quel bonheur ! s’écria la jeune femme en battant des mains. J’aime tant ce morceau ! Il m’a été donné de le sentir une fois seulement, et depuis lors je l’ai toujours dans le nez ! Permettez-moi de le jouer devant vous. »

Sans attendre la réponse, elle plaça le disque sur l’olfacteur. Immédiatement, une douce mélodie se répandit dans l’air. Ce fut d’abord un souffle mélancolique de violette fanée, discrètement soutenu par quelques émanations de terre de bruyère ; puis le thème se corsa, la puissante odeur des lis et des cucurbites lutta longuement contre les stridences du ricin calciné.

De seconde en seconde, une pointe d’ail formait un leitmotiv obsédant…

« C’est beau ! » murmura Roméo, les narines dilatées.

Juliette, bouleversée, lui prit la main, qu’elle appuya machinalement sur son cœur.

« Sentez, sentez ! » dit-elle.

Maintenant l’olfacteur émettait par larges nappes le musc, l’encens, le benjoin, l’alcali, le kish, l’acide sulfureux… quelque chose comme une immense clameur de parfums qui, sur les murs de l’appartement, faisait se pâmer les mouches.

Grisés, suffoqués, les nerfs tendus comme des cordes de sarygophante, les deux jeunes gens subissaient l’influence impérieuse de cette harmonie. Lentement, leurs têtes s’étaient rapprochées, les cheveux violets du jeune homme mêlés à la chevelure verte de la jeune femme.

« Juliette, soupira Roméo.

– Roméo, » exhala Juliette.

Et ni l’un ni l’autre n’eut seulement l’idée d’ajouter à ces prénoms familiers les numéros d’ordre qui, depuis longtemps, avaient remplacé les anciens patronymes.

Soudain, l’instrument se tut sur un dernier accord à la vanille. Alors, sans que leur volonté y fût pour rien, les jeunes gens tombèrent aux bras l’un de l’autre, leurs lèvres se joignirent étroitement et, guidés par un instinct obscur, ils retrouvèrent le secret du bonheur tel que l’entendaient nos lointains ancêtres…

. . . . .

À ce moment, les photogènes automatiques se mirent d’eux-mêmes en veilleuse, tandis qu’un rideau descendait discrètement du plafond…

*

De toutes les voies fixes ou mouvantes, de toutes les places publiques, un immense bourdonnement de voix humaines s’élevait vers le dôme vitré couvrant la cité. Sans détours ou à mots couverts, brutalement ou de manière euphémique, chacun commentait l’événement relaté quelques heures auparavant par les journaux parlés.

Une grande indignation secouait la foule.

« Oui, ma petite, avec un homme ! J’en ai honte pour elle ! » confiait une dame à sa compagne.

Des hommes, de leur côté, déclaraient un peu inconsidérément que « leur sexe tout entier venait de se couvrir d’opprobre. »

Partout retentissait la même exclamation dégoûtée :

« Comme les bêtes, madame, absolument comme les bêtes !… »

Des questions s’entrecroisaient :

« Comment s’appelle-t-Il ?

– Ce serait un certain Roméo.

– Et la femme ?

– Une nommée Juliette.

– Dire que l’on est exposé à fréquenter des êtres pareils !… Et il y a longtemps que cela durait ?

– On ne sait pas, depuis des semaines, des mois peut-être. On dit que le ventre commence à lui enfler.

– À l’homme ?

– Non, à la femme.

– Quelle horreur !

– Et puis, ce n’est pas tout. Il paraît que, dans quelque temps, elle mettra au monde une espèce d’enfant.

– Un enfant ?

– Oui, ma chère, un enfant naturel !… »

–––––

(Bernard Gervaise, in La Charrette charrie, « Les Gâcheuses, » deuxième année, n° 21, août 1923)

–––––

340 Av. S

–––––

CHAPITRE PREMIER

Le train pneumatique glissait sans arrêt depuis près de trois heures à l’intérieur de son tube. À mesure qu’il approchait d’Ipse, Kjoès, étendu dans sa stalle, parmi les coussins du lit de repos, suivait des yeux, avec un intérêt croissant, le petit curseur animé dont le cheminement figure constamment, sur un plan à grande échelle, la marche réelle du convoi et permet aux voyageurs de relever à tout instant la position qu’ils occupent à la surface du globe.

Bientôt, une sensible modification d’équilibre révéla le freinage opéré par l’admission progressive de l’air dans le tube, en avant du wagon-cylindre. Celui-ci s’étant immobilisé, les portières, hermétiquement closes jusque-là, s’ouvrirent d’elles-mêmes, démasquant le vaste quai dont les rampes mobiles évacuaient rapidement la foule vers les différentes sorties.

En un instant, Kjoès fut dehors, emporté par une des chaussées mouvantes. Bien que le séjour des régions septentrionales ne lui eût pas été trop pénible, c’était avec une réelle satisfaction qu’il retrouvait sa ville natale. Ses poumons, déshabitués par soixante jours d’absence, accueillirent allègrement l’air tiède, parfumé, parfaitement dosé, qui remplissait l’immense coupole de la cité. La lumière diffuse, émanée directement de certains éléments de l’atmosphère, baignait toutes choses d’une clarté sans ombres. Une musique mystérieuse, perpétuée, latente, faite de mille bruits puissants et contenus, vibrait sans cesse.

En retrouvant cette harmonie familière, dont les ondes l’avaient environné depuis sa naissance, Kjoès s’étonna d’avoir pu se contenter, même pour un temps assez court, des accords grossiers que des machines primitives dispensent, en plein air, aux hôtes momentanés du pays froid.

« Décidément, pensa-t-il, rien ne vaut une visite à ces contrées sauvages pour vous permettre d’apprécier, par contraste, les bienfaits de la civilisation. »

Il avait choisi, parmi les diverses plates-formes de la chaussée, un ruban à vitesse modérée et se laissait porter avec une sorte d’allégresse, saluant de l’œil, au passage, les aspects connus de sa ville.

Devant lui, passaient tour à tour ces vastes palais, aux lignes savamment étudiées, dont chacun représente un type accompli d’architecture. Il en goûtait la perfection. Une harmonie mûrement réfléchie a présidé à la conception de ces édifices. Des siècles d’expérience, de méditation, de calcul, de génie, n’ont-ils pas été nécessaires à des milliers d’artistes et de savants pour fixer, de façon définitive, quelle forme doit rationnellement affecter un Laboratoire alimentaire, quelle nuance convient à son revêtement extérieur, combien de marches peuvent comporter les escaliers décoratifs qui en ornent la façade, et en quoi son aspect général diffère, obligatoirement, de telle autre construction : usine thermique, station phonétique, salon, office, musée ?…

Ainsi, dans l’existence de l’homme moderne, tout est prévu. Les ancêtres ont travaillé pour lui. Par leurs soins, les multiples problèmes intéressant l’avenir de l’espèce ont été résolus, une fois pour toutes. Ce sont eux, en définitive, qui guident nos actions, nous conseillent, nous dirigent, par la voix respectée des Formulaires dont les Vieux ne sont que les humbles commentateurs.

« Nous sommes les héritiers d’un patrimoine assez riche pour nous permettre de vivre sans peine et sans souci, songea encore Kjoès. En vain, d’ailleurs, nous efforcerions-nous d’innover ; tout a été fait, déjà, par nos prédécesseurs. »

Les derniers progrès accomplis dans les divers domaines de la connaissance datent, en effet, de l’ancien temps. L’ultime révélation de la science a été l’annonce du futur séisme et sa détermination exacte de la date où il doit se produire, date qui marque l’aboutissement de l’ère actuelle, la dernière que connaîtra le monde terrestre.

Cette prophétie n’a surpris personne. Le cataclysme vient à son heure. L’évolution de l’humanité n’a-t-elle pas toujours été liée étroitement à la vie de la planète ? La perfection intellectuelle et physique atteinte enfin par les hommes devait faire prévoir une fin prochaine de la Terre.

«… Car les événements historiques, que l’on crut longtemps le fait du hasard, sont en réalité déterminés par la logique universelle, » murmura le voyageur.

Cependant, la nécessité de changer de voie interrompit sa méditation. Il venait de prendre pied sur l’immense rond-point dont le centre est occupé par le Parc des Enfants. C’est dans la vaste cuvette ménagée en cet endroit, que les élèves des diverses pépinières viennent passer, sous la garde de leurs surveillants, les heures consacrées aux jeux. Penché sur la rampe extérieure qui domine cette sorte de fosse, Kjoès resta quelques instants à considérer les petits hommes dont les ébats divertissaient une foule de curieux.

Un pépiement très doux, fait de mille cris menus, émanait de cette foule puérile. Les enfants s’amusaient sagement, sans mouvements excessifs, avec une grâce délicate. Kjoès évoqua le souvenir de sa propre jeunesse, au temps où les éleveurs le conduisaient journellement en ce lieu. Rien n’était changé. Les petits s’exerçaient aux mêmes jeux qui avaient distrait son enfance. Des jeux séculaires, immuables, jadis combinés par de savants pédagogues pour développer rationnellement le corps en même temps que l’esprit des bambins et que l’on se transmet fidèlement, de génération en génération, sans y rien modifier.

Kjoès pensa tout à coup que, parmi ces marmots inconnus, il en était peut-être un ou plusieurs issus de son sang, mais il se demanda presque aussitôt pourquoi cette idée lui était venue et quelle importance elle pouvait avoir.

La vaste place entourant le parc est le point de départ et d’arrivée de cent chaussées mobiles communiquant entre elles par le moyen d’un large anneau transbordeur sans cesse en mouvement. Kjoès, abandonnant le spectacle des ébats enfantins, se fit transporter par ce trottoir jusqu’à la voie 117, orientée vers le quartier où se trouvait son habitation. Pris d’une hâte soudaine, il passa de piste en piste jusqu’au ruban de grande vitesse, dont la course est si rapide que les voyageurs doivent être protégés contre le choc de l’air au moyen de pare-brise, disposés de place en place.

À cette allure, quelques minutes seulement suffisent pour traverser la région des offices et pour franchir la zone commune où se trouvent les salons-réfectoires, ainsi que les innombrables salles de réunion, de spectacle, de concerts, de méditation. Bientôt, Kjoès atteignit la Maison, cette immense construction dont l’architecture circulaire se poursuit tout autour de la ville et dont les innombrables alvéoles suffisent à loger la population entière.

Une combinaison assez compliquée de tapis glissants et d’élévateurs l’amena enfin à son quartier. Avant de rentrer chez lui, il lui restait encore à signaler son retour au gouverneur de section, dont l’autorité s’exerçait sur ce groupe d’appartements. Kjoès trouva ce personnage dans son bureau. C’était un cristallisé à six renouvellements ; son ancienneté et son expérience lui conféraient un prestige incontesté.

« Que la Suprême Sérénité vous soit aisée, lui dit poliment Kjoès ; c’est un grand plaisir pour le voyageur que de rencontrer, sur le chemin du retour, le visage d’un homme digne d’estime. »

Bien que le gouverneur passât pour être souvent d’humeur assez difficile, il se montrait, ce jour-là, rempli de bonne humeur.

« C’est aussi une vive satisfaction pour le sédentaire, répondit-il, de voir revenir un citoyen dont l’absence attristait ses amis. »

Kjoès ayant répliqué par une autre phrase empreinte de la plus parfaite courtoisie, le gouverneur s’informa de sa santé et poussa même la bienveillance jusqu’à le questionner sur les circonstances de son voyage. Kjoès s’efforça aussitôt de satisfaire une curiosité si pleine de sollicitude. Il conta complaisamment son arrivée à Tchipol, centre administratif des terres de sport, évoqua la surprise que lui valut son premier contact avec la nature, énuméra les divers exercices auxquels il avait été soumis là-bas, ainsi que les menus incidents qui avaient marqué pour lui cette période de vie au grand air.

« Je vous félicite d’avoir supporté aussi vaillamment cette dure épreuve, dit le gouverneur ; c’est une des plus pénibles qui puissent être imposées à un individu de race burupe et il faut vraiment que le Conseil d’hygiène la juge bien nécessaire au maintien de notre santé pour ne pas en avoir abrogé depuis longtemps l’obligation. »

En retour, il narra les principaux événements survenus depuis deux mois dans la ville et dans le quartier ; puis, s’étant ainsi conformé aux règles impérieuses de la politesse, il octroya congé à son administré en lui souhaitant une fois de plus le don de suprême sérénité.

Rentré chez lui, Kjoès prit connaissance des communications enregistrées en son absence par l’autophone. L’appareil, mis en mouvement, répéta docilement divers propos émanant, pour la plupart, d’amis non informés de son départ et que le gouverneur n’avait pas jugé utiles de lui transmettre à Tchipol. Soudain, une agréable voix féminine si fit entendre. Il reconnut immédiatement l’intonation harmonieuse d’Éhio 798-2Dn-3101.

C’était une amie. Avant que Kjoès eût été appelé sur les lieux de sport, ils se rencontraient fréquemment, avec un plaisir mutuel, mais sans avoir jamais encore écouté, aux bras l’un de l’autre, l’Hymne de Volupté.

Un couple d’amants avisés se garde de compromettre par une précipitation maladroite les joies que peut procurer la possession. Le Livre des Délectations recommande expressément de différer l’acte suprême assez longtemps pour permettre au désir d’acquérir cette acuité délicieuse qui donne à l’étreinte tout son prix. Sur ce point, tous les sages sont unanimes, différant seulement quant à la durée du délai imposé. Chisotu conseille d’attendre un mois plein à compter du moment où l’on a ressenti les premiers troubles révélateurs de l’amour. Pokof va jusqu’à quarante-cinq jours ; Yogui l’Ancien, qui professait vers la fin de l’Ère Révolue, ne donne pas de chiffre, mais il énumère, avec la verdeur de langage propre à son époque, les divers signes et phénomènes physiologiques à quoi l’homme et la femme peuvent reconnaître que le désir atteint sa pleine maturité.

Sans contester la valeur de ces enseignements, il convient toutefois de faire une large part au tempérament plus ou moins ardent des intéressés, qui, en cas de doute, peuvent d’ailleurs s’en remettre à l’expérience d’un praticien spécialiste.

Cependant, la voix d’Éhio continuait de résonner dans l’appareil. Ayant tout d’abord énoncé les formules d’usage, la jeune femme exprimait gentiment la contrariété que lui causait l’absence de Kjoès, puis passait sans transition au récit d’une visite qu’elle avait faite, la veille, en compagnie de Jabboth, son ancien amant, à l’archiviste Charles, un ami commun. Celui-ci les avait divertis, à son habitude, par l’imprévu et la diversité de ses dissertations ; ce charmant érudit était vraiment une ressource précieuse pour les jours d’ennui, et tous les jours ne sont-ils pas teintés d’ennui quand on les passe loin de l’homme qui vous est cher ?… Après avoir exprimé à nouveau sa tendresse au moyen de quelques phrases ingénieuses, d’un goût exquis, Éhio terminait, en priant son ami de venir la voir aussitôt après son retour.

Kjoès éprouvait une satisfaction délicatement sensuelle à écouter cet alerte bavardage. Quand la communication fut terminée, il manœuvra les dispositifs d’inversement, obligeant l’appareil à répéter le morceau à rebours, en commençant par la fin, de telle sorte que la voix de la jeune fille vint à nouveau charmer son oreille sans que le plaisir de l’auditeur fût troublé par l’obligation de suivre le sens des phrases.

Abandonnant enfin l’autophone, il fit lentement le tour du logis en regardant chaque chose attentivement, comme doit faire tout voyageur rentrant chez lui après une absence de quelque durée. Un plaisir modeste, mais non négligeable, résulte de l’observation de ce précepte. Kjoès revit avec satisfaction les objets familiers qui lui appartenaient ; ensuite, il commença de se déshabiller, plaçant, à mesure qu’il les retirait, ses vêtements usagés dans l’évacuateur d’où ils partaient immédiatement pour la fonte.

Nu, il pénétra dans la salle d’hygiène. Des miroirs stéréoscopiques lui renvoyèrent son image. À n’en pas douter, le séjour des contrées froides lui avait été profitable. Ses muscles, fortifiés par l’exercice, saillaient légèrement aux bras, aux cuisses, à la poitrine. Un sang vigoureux courait dans ses vaisseaux assouplis. Sa peau, qu’il n’avait jamais fait teindre, offrait aux regards un aspect sain et vivant.

Satisfait, il entra dans son bain de bilitine, tandis que le distributeur d’harmonies émettait les premiers accords d’un hymne hygiénique. À l’expiration des deux cent cinquante secondes réglementaires, la baignoire s’étant vidée d’elle-même pour faire cesser l’immersion, il s’étendit sur la table des effluves, une main posée sur chacun des pôles de l’appareil.

Un flot de vie jaillit alors dans ses cellules nerveuses, légèrement éprouvées par les fatigues du voyage, tandis que naissait en son cerveau la sensation bien connue par quoi le patient, soumis aux effluves revigorants, peut un instant se croire transformé en un ballon d’hydrogène lentement gonflé au téton de quelque distributrice.

En même temps, le sommeil appesantissait ses paupières, comme il arrive souvent après un repas trop copieux de fibro-poisson, ou pendant l’audition de certaines œuvres musicales. Mais, à l’instant où il allait se livrer au repos, le souvenir d’Éhio lui revint à l’esprit ; il éprouva le désir soudain de la revoir et de l’entendre. Saisissant son téléphone de chevet, il se fit mettre en relation avec le bureau directeur 112, où la jeune fille accomplissait à cette heure sa besogne habituelle. La voix aimée résonna presque aussitôt à son oreille.

« Salut, amie très précieuse, lui dit-il ; que la Sérénité Suprême vous soit accordée. Comment votre chère perfection goûte-t-elle, aujourd’hui, les joies de la vie ? »

Il lui dit ensuite le plaisir que lui avait causé son message et la pria de fixer le jour où il pourrait avoir l’immense satisfaction de la rencontrer.

Éhio, dont l’image se reflétait dans le miroir téléphotique surmontant l’appareil, répondit qu’elle se trouvait chaque jour, vers la dix-septième heure, au Salon, en compagnie de quelques amis au nombre desquels se trouvait généralement Jabboth et Charles, qu’il connaissait.

Kjoès promit de se rendre en ce lieu dès le lendemain, prit congé de son amie, puis s’endormit doucement aux accents d’un hymne léthargique émané du distributeur d’harmonies.

(À suivre)

–––––

(Bernard Gervaise et Robert Francheville, « 340 Av. S., » in Paris-Soir, quatrième année, n° 847 et 848, samedi 30 et dimanche 31 janvier 1926 ; illustrations de François Schuiten)

CHEZ LE DOCTEUR VARIOT

–––––

Désormais, le mercredi des Cendres, quand, en marquant les fronts des fidèles de la sacrée poussière grise, le prêtre prononcera le symbolique verset « Memento homo quia pulvis es, et in pulverem reverteris, » – désormais, le prêtre mentira. À partir d’aujourd’hui, nous pouvons, à notre gré, refuser notre chair défunte à la pâture des vers et aux bûchers des temples crématoires. Du moins, cela ne dépend plus que des législateurs. Que la loi réformée nous autorise à choisir notre suprême enveloppe, et il nous sera loisible, laissant de côté les cercueils et les urnes cinéraires, de faire enfermer nos cadavres dans une invincible cuirasse de cuivre, d’argent ou d’or, qui perpétuera notre chair immortelle !

J’avais lu dans un journal cette courte information :

« Le Dr Variot, médecin des hôpitaux, vient de faire à la Société de biologie une communication sur la conservation du corps humain par les procédés galvanoplastiques. »

Je suis allé voir le jeune et déjà presque célèbre praticien, et voici, en substance, ce qu’il m’a dit :

« L’anthropoplastie n’est, en somme, qu’un progrès dans l’art de la momification. Nos procédés d’embaumement sont incomparablement inférieurs à ceux des Égyptiens. Mais par quelles manœuvres, par quels soins méticuleux la conservation des morts était-elle assurée ! Il existait, dans l’ancienne Égypte, des officines spéciales où les cadavres étaient conservés pendant soixante-dix jours pour être soumis à des manipulations variées, suivant la fortune des personnes et suivant la classe des embaumements ; les corps étaient immergés dans des bains stérilisants, puis enveloppés par les parents avec des milliers de bandelettes qui rendaient le corps méconnaissable.

L’embaumement, tel qu’on le pratique de nos jours, n’est guère qu’un simulacre, puisqu’il remplit incomplètement, ou mal, le but qu’on se propose, c’est-à-dire la conservation intégrale du corps humain. Et cependant, nous avons à notre disposition des procédés tout modernes qui donneraient des résultats meilleurs et plus durables que toutes les méthodes d’embaumement connues. Je propose, pour obtenir des momies indestructibles, d’appliquer à la conservation du corps humain, dans sa totalité, le procédé galvanoplastique, la métallisation du cadavre !

– Pouvez-vous donner des détails sur vos procédés ?

– Oh ! bien volontiers ; je n’ai rien à cacher ; mes communications aux Sociétés scientifiques ne laissent dans l’ombre aucun point de mes expériences. Voici comment on procède. Je prends pour exemple le cadavre d’un enfant.

Le corps est, d’abord, perforé l’aide d’une tige métallique introduite par l’anus et poussée fortement au travers de l’abdomen et du thorax dans le cou, jusqu’au crâne ; pour laisser libre l’échappement des liquides et des gaz intestinaux, la tige perforante employée est creuse et cannelée en gouttière ; on procède avec une sonde au lavage de l’estomac et on remplace les liquides retirés par une forte solution d’acide phénique. Puis, la peau du cadavre est soigneusement badigeonnée avec une solution concentrée de nitrate d’argent. Lorsque la couche d’argent recouvre complètement l’épiderme, on la réduit au moyen de vapeurs de phosphore blanc dissous dans le sulfure de carbone. Alors, le cadavre est bon conducteur de l’électricité, et il n’y a plus qu’à le plonger dans un bain galvanoplastique ; les molécules de cuivre viennent s’apposer en quelque sorte sur la peau, formant une couche bientôt continue.

– Combien de temps dure ce bain ?

– Avec les appareils perfectionnés dont la science dispose à présent, huit à dix jours peuvent suffire. Au bout de ce temps, le cadavre est entièrement recouvert d’une enveloppe métallique ; c’est une statue de cuivre.

– Cette enveloppe a tout de même une certaine fragilité, et ne pourrait-elle pas céder à la poussée des gaz intérieurs ?

– En effet, mais il y a un moyen de se mettre à l’abri des développements des gaz putrides et de toutes les complications qu’ils doivent créer : c’est, avant toute métallisation, de remplir le système vasculaire du cadavre avec une bonne injection stérilisante, des solutions mixtes d’acide phénique et de chlorure de zinc. Puis, le cadavre une fois métallisé, le moyen le plus simple pour le rendre tout à fait imputrescible, c’est de le dessécher à l’étuve. Après un séjour de vingt-quatre heures dans une étuve chauffée à 100 degrés, le corps serait privé de son eau et stérilisé ; et la lame de cuivre enveloppante ne risquera plus d’être fissurée.

– La « statue » est-elle ressemblante ?

– Venez voir. »

Le Dr Variot m’emmena dans son cabinet de travail. Il souleva une draperie, et, à la lueur de la lampe, se mit à resplendir une mignonne statuette de cuivre rouge. C’était un enfant nu, haut d’un demi-mètre, une main sur la poitrine, une fille.

« C’est un sujet, me dit-il. Une petite fille de trois mois, abandonnée, morte à l’hospice des Enfants-Assistés, que j’ai métallisée. »

À l’idée que sous cette enveloppe de cuivre gisait la petite morte elle-même, que le rictus souffreteux de sa bouche adorablement menue, que ses menottes, ses bras, ses yeux, son sexe minuscule, que tout cela s’était conservé là-dessous, je me sentais ému d’une vague angoisse.

« Vous pouvez toucher ! » me dit en riant mon interlocuteur.

Et il prit la statuette et me la mit entre les mains. Mon émotion redoublait ; pourtant, je regardais curieusement les lignes et les contours du cuivre, le grain de la peau, les plis de la chair, toutes les aspérités et toutes les dépressions du corps respectées par l’opération galvanoplastique.

« Comment voulez-vous que ce ne soit pas ressemblant ? me dit-il. Il y a à peine un demi-millimètre de métal sur la figure et un millimètre sur le corps. L’art le plus parfait ne pourrait pas mieux faire ! »

J’avais posé le petit cadavre métallique, mais je ne pouvais pas en détacher les yeux.

« Vous pensez que la mode en viendra ? demandai-je.

– Mais pourquoi pas ? Quand la loi le permettra, il se trouvera évidemment des gens qui seront très heureux de conserver chez eux le corps indestructible de ceux qu’ils auront aimés.

– Vous aurez contre vous les jeunes veufs et les jeunes veuves, les gendres, et puis les pauvres, car cela coûtera cher, sans doute ?

– En cuivre, de trois à quatre mille francs ; en argent, de trente à quarante mille ; en or, de deux à trois cent mille francs. »

Je remerciai le Dr Variot de ses renseignements et je le quittai.

En chemin, je songeai à cette incroyable découverte et aux bizarres conséquences qui en pourraient résulter. Je voyais d’immenses nécropoles où s’alignaient en leurs poses favorites, sous des globes de verre, d’interminables théories de trépassés dont l’histoire serait gravée au burin ou écrite au pinceau sur leur carapace métallique ; bouddhas d’or, d’argent et de cuivre, que, par les nuits mystérieuses, les voleurs viendraient déshabiller…

–––––

(Jules Huret, in L’Écho de Paris, journal littéraire et politique du matin, septième année, n° 2351, samedi 25 octobre 1890 ; in Le Grand Écho du Nord et du Pas-de-Calais, soixante-douzième année, n° 305, samedi 1er novembre 1890 ; repris en volume dans Tout Yeux, tout oreilles, Paris : E. Fasquelle, 1901, préface d’Octave Mirbeau ; illustration de couverture de L’Illustration, quarante-neuvième année, n° 2498, samedi 1er janvier 1900)

POÈME EN PROSE STROPHÉE

DEMAIN

_____

Et parfoys sous un jour d’éclipse

Voyais-je tels phantasmes fois

Desquels tourbillonnaient les vols

En papillons d’Apocalypse.

(JEHAN DE MOYOUJE)

J’ignore, et par conséquent ne saurais vous dire, si ce fut une féerie d’opium, une hallucination de fièvre, ou bien un simple rêve, soit endormi, soit éveillé ; et je n’ai désir que de conter la chose au mieux, en tâchant d’y employer une prose aux cadences somnambulaires, rythmées selon le rythme spécial des passes magnétiques, sur l’inflexible métronome d’un geste battant une mesure hypnotisante et peu à peu évocatoire.

Sans en être étonné le moins du monde, je me trouvais jouant des pieds, des poings et des coudes, au plus épais d’une foule grouillante, sur un démesuré Champ-de-Mars, babylonien et hourvarique, et j’y étais venu pour m’y encrapuler parmi les joies brutales de la foire perpétuelle qui s’y tient, célèbre depuis toujours et vraisemblablement à jamais sous le nom triomphal et dérisoire de « la Foire aux demains. »

Horrifique était le vacarme, de tant d’orchestres déchaînés en tempêtes de sons, où ronflait la peau d’âne des tambours, rauquaient et barrissaient les trombones, clangoraient les cornets à piston, coincoinnaient les clarinettes, boumboumaient les coups de canon des grosses caisses, tandis que les cloches sanglotaient vite, vite, éperdument, follement, comme pour sonner le tocsin et crier au feu.

Mais ce qui dominait encore tout ce tintamarre assourdissant, et glapissait, et trompettait, et rugissait, et tympanait, et gueulait, et déchirait l’air et faisait saigner les oreilles, mieux encore que les instruments, c’étaient les innombrables porte-voix qui jetaient sur la foule, par averses, par torrents, par cataractes, par trombes, par cyclones, sans halte ni pause ni le moindre ouf, des boniments en toutes les langues.

Toutes ces langues, je les comprenais à merveille, et je ne m’en croyais pas pour cela un plus grand clerc, m’étant aperçu dès l’abord qu’en somme ces mille et un boniments ne faisaient que se traduire les uns les autres, et se réduisaient, sous le luxe apparent de leur vocabulaire multiforme, à la réelle pauvreté d’un seul et unique et même boniment annonçant une seule et unique et misérablement même chose.

Cette seule et unique et même chose n’avait pas besoin, au reste, d’être annoncée à si grand renfort de réclames hurlantes ; et les braillards des porte-voix auraient fort bien pu être plus économes des haleines vineuses, des salives probablement siphylisées et des caverneux poumons qu’ils crachaient à dégueule-larigot, en infatigables ouragans de paroles, sur la foule imbécile buvant à leurs vomissoirs de fer-blanc.

Même, en effet, sans être commenté par un boniment quelconque, il eût suffi, pour exprimer à nos regards tout ce qu’ils voulaient nous suggérer, il eût suffi de leur geste, ce geste uniforme et impérieux, le geste de leur dextre frappant, avec une longue gaule semblable à un index prolongé, la devanture parlante de chaque baraque, tableau prometteur de la merveille offerte à l’intérieur pour une somme vraiment infime.

Car, ce qui s’étalait sur ce tableau, frappé par le bout de la gaule en index, ce qui crevait les yeux de son pétardant coloriage, ce qui sollicitait l’entrée pour deux sous, ce qui raccrochait les badauds béants, c’était une immense figure de coquecigrue, admirée par d’autres badauds peints, non moins béants que ceux en vie, une figure de coquecigrue que tout le monde reconnaissait et qui souriait à tout le monde.

Et comment ne l’eût-on pas reconnu, cet aimable monstre, comment eût-on pu s’y prendre pour ne point le reconnaître, puisque sortait de sa bouche une banderole déroulant ses plis sinueux et portant cette légende significative, répétée à l’infini : « Je suis Demain ! Voici Demain ! Regardez Demain ! Venez voir Demain ! Moi, moi, c’est moi Demain ! Je suis Demain ! Vive Demain ! Demain ! Demain ! »

Et, dès lors, il était bien oiseux, n’est-ce pas, que les braillards des porte-voix s’enflammassent les amygdales et s’ensanglantassent les bronches et se fissent péter les jugulaires à postillonner ces mots intarissablement éructés dans leurs vomissoires de fer-blanc : « Entrez ! Entrez ! Venez voir Demain, le fameux Demain, le célèbre Demain, le beau Demain, le seul Demain, le vrai Demain ! Demain ! Demain ! Demain ! »

Mais il faut croire que ces vociférations enivraient la foule, et enivraient aussi les vociférateurs eux-mêmes, et m’enivraient, moi comme les autres, puisque, tout en jugeant insupportables les braillards aux porte-voix et stupide la foule qui les écoutait, j’excusai bientôt la foule de faire chorus avec eux, et je me pris enfin à brailler de toutes mes forces ce mot, sans doute magique, de Demain, Demain, Demain.

Le pire, c’est qu’on se ruait toujours de la même ardeur, en poussant les mêmes cris forcenés, dans chaque baraque, après avoir ouï le même fallacieux boniment, regardé le même tableau mensonger, et après être sorti de la précédente sans avoir trouvé que le phénomène promis ressemblât à la figure de coquecigrue peinte sur la devanture, celle que tout le monde reconnaissait et qui souriait à tout le monde.

Et néanmoins, vous vous seriez certainement fait écharper par les banquistes, et aussi par la foule, si vous aviez eu l’air de mettre en doute que c’était là en réalité la foire aux Demains, aux suaves Demains, et que nul ne s’en irait sans avoir vu le Demain à sa convenance, et que chaque baraque possédait ce Demain, le fameux Demain, le célèbre Demain, le beau Demain, le seul Demain, le vrai Demain.

C’est pourquoi, comme soudain, ma passagère ivresse s’étant évaporée, la raison me revenait peu à peu et me soufflait des doutes, je fus pris de peur à l’idée que ces doutes, fussent-ils seulement devinés, pouvaient me mettre en péril ; et je me tirai à grand-peine de la foule grouillante, pour me diriger vers les terrains vagues où étaient remisées les pauvres petites bagnoles des plus misérables saltimbanques.

J’arrivai ainsi à la limite du campement, en un endroit pelé, fleuri uniquement de culs de bouteille et de tas d’ordures, parmi lesquels verminaient de sales gosses crasseux, morveux, en guenilles, et jouant à faire, eux aussi, la foire aux Demains, claironnant dans des goulots cassés, tambourinant sur des fonds de boîtes à sardines, et aboyant des boniments pour annoncer Demain, Demain, Demain, Demain !

Et cependant, là-bas, tout là-bas, au bout de la route, dans le crépuscule montant, cheminait d’un pas très lent et très lourd un vieillard, qui portait dans ses bras un enfançon informe, à tête de veau, vêtu de loques reprisées et multicolores ; et tous les deux ils s’évanouirent comme l’ombre, au moment où je comprenais que ce gueux était le vrai et seul possesseur du vrai et seul Demain, du Demain qui n’est pas à la foire aux Demains.

_____

(Jean Richepin, in Le Journal quotidien, littéraire, artistique et politique, cinquième année, n° 1336, lundi 25 mai 1896 ; la première version de ce texte est initialement parue sous le titre « La Foire aux Demains, » dans Gil Blas, quatorzième année, n° 4676, mardi 6 septembre 1892 ; Jacques Callot, estampe de la série Varie Figure Gobbi, 1616-1622)

PARADIS PERDUS

_____

Edgar Poe appelait la croyance au Progrès une extase de gobe-mouches. Mon ami le déclamateur y voit une abominable religion qu’il hait mortellement. Il soutient que ce culte nouveau a ses dogmes, ses mystères, ses apôtres, ses martyrs. Et comme mon ami le déclamateur a l’athéisme féroce, il faut l’entendre déblatérer contre le dernier Évangile. Quand je m’amuse à le contredire là-dessus, c’est une explosion de fureur.

« Mais regarde donc autour de toi, s’écrie-t-il. Mais tu es donc aveugle ? Mais non, ce n’est pas à des fantômes que je m’attaque, ni sur des moulins à vent que je charge. Je constate des faits, rien de plus, des faits hideux. Oui, cette religion a ses mystères.

– Lesquels ?

– La biologie, la sociologie et notamment toutes les sciences ! Et ses apôtres, donc ! À remuer à la pelle ! Philosophes, journalistes, tribuns, prophètes, jusqu’à ses poètes, qui vaticinent les joies du vingtième siècle.

– Pardon ! La poésie vit de fictions, et ainsi…

– Ouais ! Mais les martyrs en meurent. Et elle en compte par milliers, la foi nouvelle ! Et de vrais martyrs, tu sais ; j’entends des gens qui se font tuer sans comprendre au juste pourquoi ; des gens épris d’un idéal situé à l’infini, comme disent les mathématiciens ; des gens qui sacrifient tout bonheur actuel au vain mirage d’un bonheur inaccessible ; des gens qui rabâchent à leur façon l’antique Credo quia absurdum.

– Pas si absurdum, voyons ! Tu ne saurais nier que la science a réellement fait des conquêtes, et qu’il est permis d’espérer…

– Taratata ! Les voilà bien tous les mêmes ! Conquêtes de la science ! Espoirs sans limites ! Après la vapeur, l’électricité, et la direction des ballons, n’est-ce pas ? Et la toute-puissante chimie ! Et l’organisme social transformable de fond en comble ! Et ceci ! Et cela !… Mais c’est bien ce que je te dis, mordieu ! C’est une religion, une vraie religion !

– Pourtant, il me semble…

– Rien du tout ! C’est une religion, je ne sors pas de là. Et la preuve, c’est que vous avez votre paradis, entends-tu. Le christianisme plaçait le sien dans un autre monde. Vous imaginez le vôtre en celui-ci. Les anciens mettaient l’âge d’or à l’origine. Vous le voyez à la fin, tout ça se vaut. Et tout ça vaut un pet de lapin. Du lapin que vous vous posez à vous-mêmes. Ah ! la blague des paradis ! Mais le vôtre est encore plus bête que tous ceux rêvés jusqu’à présent. Et plus triste, surtout ! Ils sont propres, vos paradis futurs ! Moi, rien que ça suffirait à me dégoûter de votre religion nouvelle. Pouah ! »

Et, gesticulant avec violence, clamant comme un affolé, mon énergumène me traça en raccourci un tableau de ce tant fameux vingtième ou trentième siècle après quoi nos rêves en délire tirent la langue, disait-il, ainsi qu’une meute de chiens en chaleur.

Plus de barrières, plus de frontières, plus de lois restrictives, plus d’entraves matérielles, intellectuelles, ni morales ! Les hommes sont frères, et frères dans la royauté absolue, enfin conquise, de la nature !

Toutes les aspirations, tous les désirs, ont été soigneusement analysés et canalisés. Aucun effort n’est désormais perdu. Les moindres mouvements concourent à la marche générale. Il ne reste rien d’inexploré, rien de vague, rien d’inutile. Les anciens mauvais instincts sont devenus eux-mêmes des moteurs servant à quelque bien ; on a employé leur énergie en les détournant de leurs buts d’autrefois. Tout se fait par poids et par mesure, à la règle et au compas. Il n’y a plus place pour le plus petit imprévu, pour le plus furtif hasard. Mécaniquement et mathématiquement, sans peine ni risque, l’humanité pratique la théorie de l’humanité parfaite.

Au physique, les sciences ont achevé de dompter la matière, et la plient à tous nos besoins, voire à tous nos caprices, si bien que non seulement l’esclavage, mais le prolétariat lui-même, sont définitivement vaincus. Les éléments domestiqués sont à notre service. Il suffit de toucher des boutons pour qu’entre eux se produisent toutes les combinaisons imaginables. On extrait la quintessence des choses. On en fait à volonté l’analyse et la synthèse.

Bref, les antiques nécessités du mal et du travail sont abolies pour toujours. L’homme s’occupe uniquement de jouir en paix. Il tient enfin la béatitude absolue ; et, pareil au vieux Dieu des Bibles mortes, il n’a plus qu’à se reposer dans l’admiration de soi-même, connaissant tout, possédant tout, ne désirant plus rien.

C’est bien le paradis. C’est plus encore : l’apothéose !

« Eh ! eh ! dis-je à mon ami, il me semble qu’il n’y a pas là de quoi tant faire le dégoûté. Tu imagines un âge d’or que les plus dévots au Progrès osent à peine concevoir. Et, ma foi, si je le croyais possible, ou seulement probable, je t’avoue humblement et grossièrement que j’en ferais volontiers mes choux gras.

– Misérable ! s’écria-t-il. Triple idiot ! Comment ! Toi aussi, poète, tu trouves beau cet idéal de perfection ! Comment ! Cela ne te soulève pas le cœur ! Et si on t’offrait, là, tout de suite, ta place en cet Éden, tu accepterais ! Oh ! le pauvre amant de sa joie, l’imbécile gourmet de son bonheur ! Oh ! le stupide, l’ingrat, qui ne se rappelle pas les ineffables plaisirs éprouvés en mangeant quand on vient d’avoir faim, en buvant quand on crève de soif, en faisant le mal avec l’idée du remords, en cherchant le vrai parmi les mensonges, en trouvant le beau sous un tas de laideurs ! Oh ! le jouisseur à courte vue, qui ne sait pas que la souffrance, le hasard, l’impuissance, le doute, l’angoisse, sont les meilleurs et les seuls condiments de la volupté !

– C’est vrai, tout de même, avouai-je à voix basse, oubliant de turlupiner mon ami.

– Si c’est vrai ! répliqua-t-il. Mais tu peux le crier, que c’est vrai ! C’est si vrai, que cela seul suffit à prouver la non-existence de Dieu. Car, à supposer qu’il existe, absolu, parfait, ainsi qu’on le conçoit, songe donc qu’il n’a plus un désir, et partant plus un plaisir, et qu’alors il a dû, depuis longtemps déjà, se faire sauter le caisson, par désespoir, ce pauvre diable de Dieu ! »

Ainsi, galopant à bride avalée sur la chimère du paradoxe, dans les fumées de son athéisme, mon homme gesticulait de plus en plus, ricanait, hurlait, et la foule des badauds faisait la haie sur notre passage. Je jugeai prudent de nous soustraire à cette curiosité gênante, et je l’invitai à dîner pour nous dissimuler quelque part.

« Où ça ? s’exclama-t-il. Chez Chose, n’est-ce pas ? (Il cita le nom d’un restaurant en vogue.) Oh ! non, par exemple ! Jamais de la vie ! Encore un croyant au Progrès, celui-là ! Merci bien ! Je ne veux pas prendre un avant-goût des joies culinaires qui délecteront les palais dans vos sacrés paradis futurs.

– Je ne te comprends pas.

– Alors, c’est que tu manges comme les martyrs meurent, sans réfléchir. Mais il n’y a que des produits chimiques, chez ton fameux Chose. Et chez Machin aussi, tu sais ! Le vin y est fabriqué selon des formules. La viande y a été engraissée à la mécanique. Le bouillon y a des yeux artificiels. La cuisine y est un laboratoire. Nourriture de progrès, mon cher ! Ambroisie et nectar des paradis futurs ! Je ne communie pas avec ces saloperies-là, moi ! »

Et il m’entraîna chez un mastroquet de sa connaissance, à la fois charbonnier et gargotier, où se repaissent des cochers, des maçons, des Auverpins.

Une soupe aux choux fumait sur la table. Un gros vin moussait dans des brocs.

« Là, me dit-il, mangeons et buvons, maintenant. Et dépêchons-nous ! Ce brave homme a encore des choux en choux et du lard en lard, et un picton qui lui vient directement de son pays. Mais qui sait si demain il ne se fera pas chimiste comme les autres ? La religion nouvelle mène un tel train de prosélytisme ! »

Et, remplissant mon verre d’un rouge-bord, il s’écria :

« En attendant les parfaits et parfaitement haïssables paradis futurs, mon vieux, buvons à la santé du pauvre imparfait monde présent, de ce cher et délicieux monde où il y a toujours de la peine, du mal, du hasard, des vices, des larmes, du rire, du désir, du rêve, et où l’on peut boire encore, par-ci, par-là, une lampée de vin véritable, fait avec du raisin, de la sueur humaine et du soleil ! »

_____

(Jean Richepin, in Le Journal quotidien, littéraire, artistique et politique, sixième année, n° 1686, lundi 10 mai 1897 ; la première version de ce texte est initialement parue sous le titre « Les Paradis futurs, » dans Gil Blas, troisième année, n° 687, mercredi 5 octobre 1881 ; Jacques Callot, estampe de la série Varie Figure Gobbi, 1616-1622)

À CHRISTIAN ARIÈS.